Manchmal begegnet einem in der Flut von Büchern und Neuerscheinungen solche, die sich gleich mehrfach aus der Masse erheben. Bücher, die man schon der Texte wegen liebt, die aber als Kunstwerke selbst lange aufgeschlagen liegen bleiben wollen und Raum fordern. Ein solcher Buchmonolith ist dem norwegischen Dichter Tarjei Vesaas gewidmet. Wundervoll!

Einer meiner Freunde, den ich ganz der Literatur verdanke, den ich nur selten sehe und wenn, dann meistens im Zusammenhang mit Literatur, empfahl mir Tarjei Vesaas. Einen Autor, den ich bisher ganz und gar nicht kannte, nicht einmal seinen Namen. Tarjei Vesaas war Norweger und starb vor mehr als einem halben Jahrhundert. Kein Wunder also, dass jemand, der sich fast ausschliesslich mit Gegenwartsliteratur beschäftigt, dem Namen noch nie begegnete. Was für ein Versäumnis!

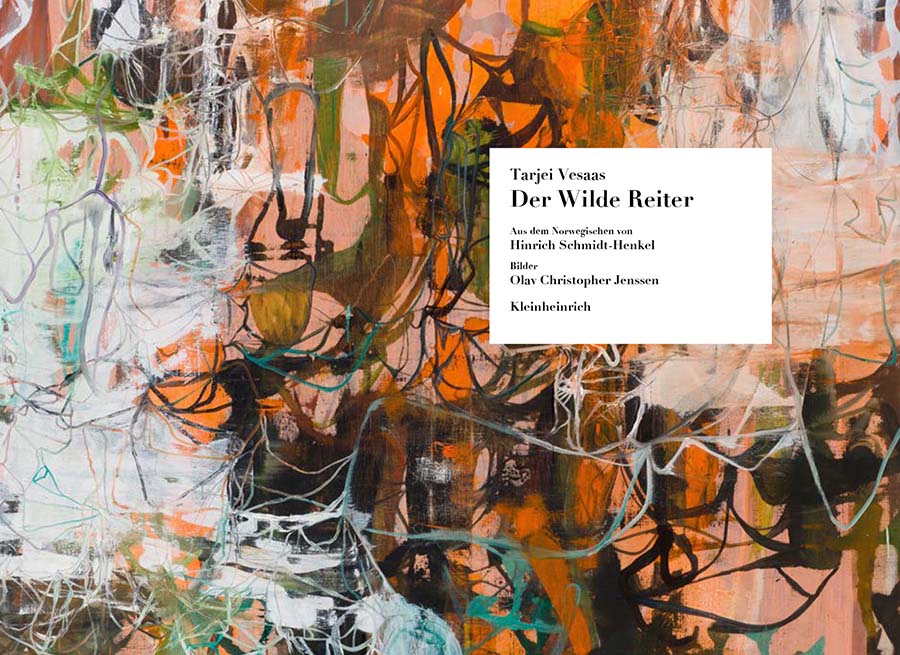

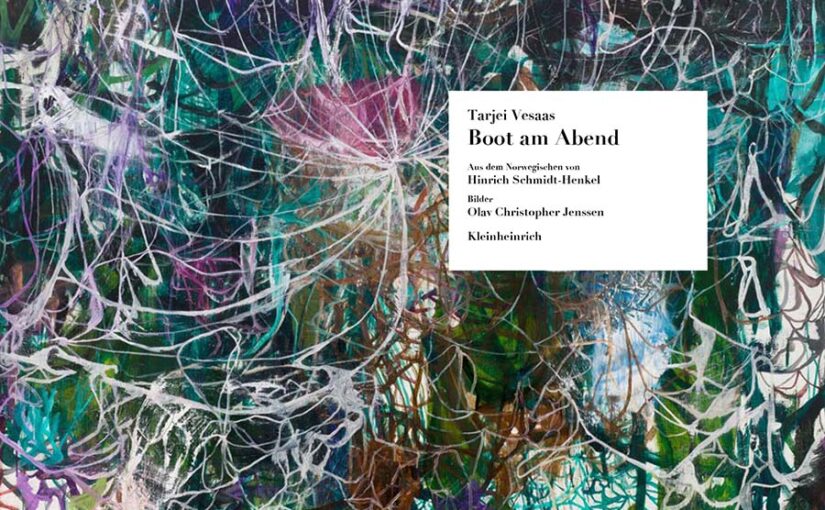

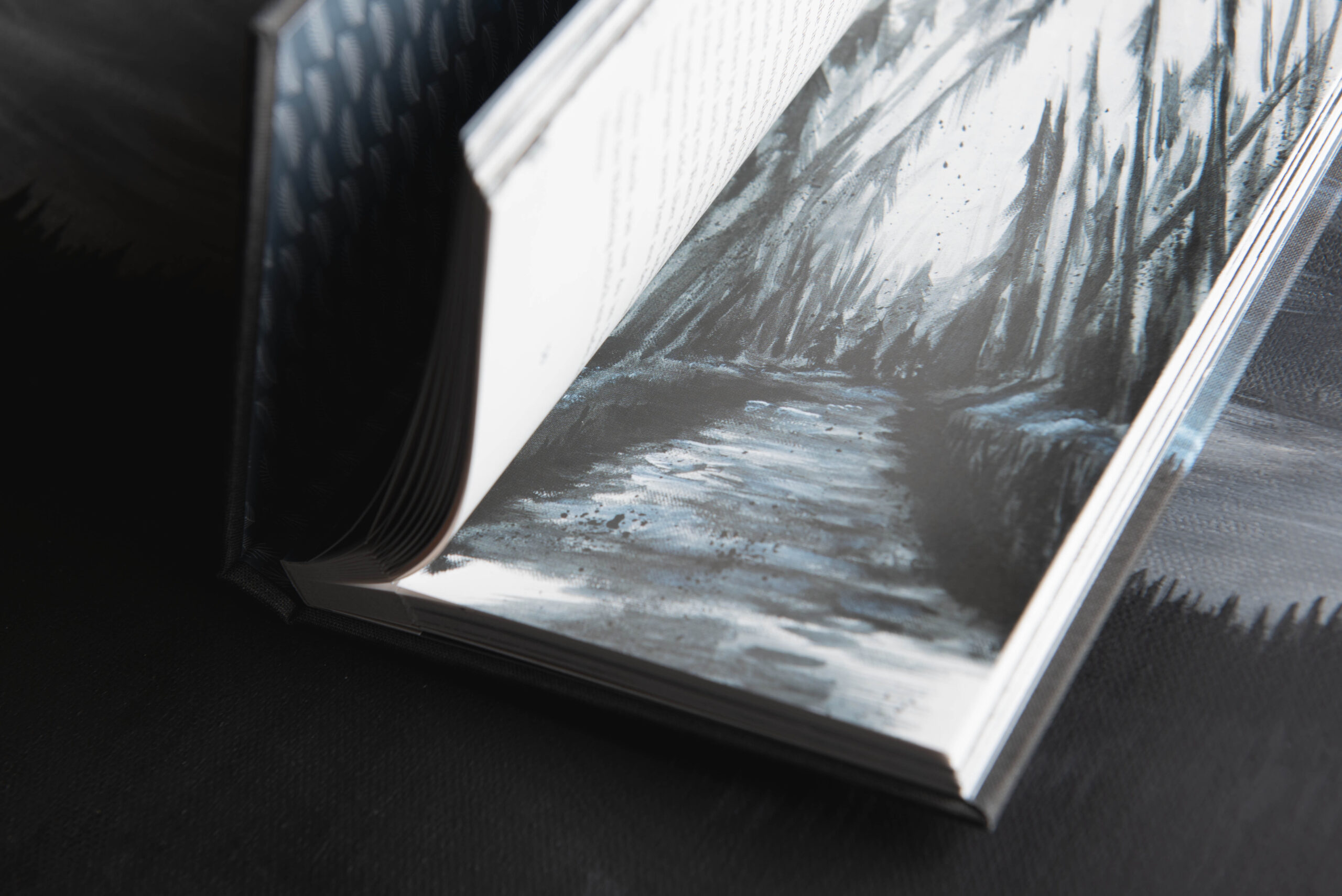

Und weil ich weiss, wie sorgfältig und ausgesucht dieser Freund liest, war seine Frage, ob ich den Namen Tarjei Vesaas kenne, mehr als eine Frage, sondern eine Aufforderung. Der im deutschen Sprachraum kaum bekannte Autor, dem sich der Guggolz Verlag verdienstvoll angenommen hat, kann in einer schmucken, dreibändigen Box, die im Verlag Kleinheinrich herausgekommen ist, entdeckt werden. Eine überaus schöne Ausgabe mit Schuber und kongenialen Illustrationen des Malers Olav Christopher Jenssen. Ein Band mit Gedichten und zwei Bände mit Erzählungen, durchsetzt mit den Bildern des Malers, eingefasst in gefaltete Umschläge, die für sich selbst schon Augenweide sind.

Was der Verleger und Kunstkenner Josef Kleinheinrich mit den Texten Tarjei Vesaas› und den Bildern Olav Christopher Jenssens gestaltete und herausgab, ist unvergleichbar, eine Buchperle der ganz besonderen Art!

Nimm meine Hand

Gedichte von 1949 bis zu seinem Tod 1970, ausgewählt von Jon Fosse, einem der Grossen in der norwegischen Gegenwartsliteratur, jeweils norwegisch und deutsch einander gegenübergestellt. Tarjei Vesaas geht es in seinen Naturgedichten nicht um den romantisch verklärenden Blick. Seine Lyrik ist glasklar und zeigt die tiefe Verbundenheit des Autors mit der Natur, seiner Herkunft und den Menschen, die darin leben. Die Liebe zu einem Leben, das sich der Hektik der Städte und Zentren entgegenstellt. Filigrane Beobachtungen, Selbstbefragungen, Bilder, die dunkle Tiefe ausstrahlen.

Boot am Abend

Erzählungen, Erinnerungen, Begegnungen, ob mit der Natur oder mit Menschen – stets stark reflektierend, zu lesen, als wären es Meditationen eines Mannes, der sich auf das Kleine, Feine, Fluide, Zarte zurückzieht, der allem entfliehen will, das ihn in seiner Selbst- und Fremdwahrnehmung ablenkt und stört. Die Texte lesen sich seltsam fremd und fast ein bisschen hölzern. Eine ganz eigene Sprache, archaisch mit starken Farben, kurzen Sätzen, als hätte der Autor seine Empfindung in Jetztzeit notiert – unmittelbar.

Der wilde Reiter

Erinnerungen an das bäuerliche Leben, kleine und grosse Dramen in Familie und Arbeit. Tarjei Vesaas erzählt mit viel Empathie ganz nah an seinen ProtagonistInnen und öffnet vor mir als Leser der Gegenwart ein Tor in eine Vergangenheit, die weit weg erscheint, das Leben unmittelbar war und nichts von den Wichtigkeiten eines wahrhaftigen Lebens ablenkte.

Tarjei Vesaas (1897–1970) war der älteste Sohn eines Bauern in Vinje/Telemark, dessen Familie seit 300 Jahren im selben Haus lebte. Vesaas wusste früh, dass er Schriftsteller werden wollte, verweigerte die traditionsgemässe Übernahme des Hofes und bereiste in den 1920er und 1930er Jahren Europa. 1934 heiratete er die Lyrikerin Halldis Moren und liess sich bis zu seinem Tod 1970 in der Heimatgemeinde Vinje auf dem nahe gelegenen Hof Midtbø nieder. Vesaas verfasste Gedichte, Dramen, Kurzprosa und Romane, die ihm internationalen Ruhm einbrachten. Er schrieb seine Romane auf Nynorsk, der norwegischen Sprache, die – anders als Bokmål, das »Buch-Norwegisch« – auf westnorwegischen Dialekten basiert. Abseits der Grossstädte schuf Vesaas ein dennoch hochmodernes, lyrisch-präzise verknapptes Werk mit rätselhaft-symbolistischen Zügen, für das er mehrmals für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Als seine grössten Meisterwerke gelten »Das Eis-Schloss«, für das er 1964 den Preis des Nordischen Rats erhielt, und »Die Vögel«, das Karl-Ove Knausgård als »besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde« bezeichnete.

Tarjei Vesaas im Guggolz Verlag

Hinrich Schmidt-Henkel (1959) übersetzt Belletristik, Theaterstücke und Lyrik aus dem Norwegischen, Französischen und Italienischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Jon Fosse, Kjell Askildsen, Jean Echenoz, Édouard Louis und Louis-Ferdinand Céline.

Olav Christopher Jenssen (1954) ist ein norwegischer bildender Künstler und Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Jenssen und zählt zu den renommiertesten Künstlern skandinavischer Herkunft. Seine Arbeiten werden seit den 1980er Jahren weltweit gezeigt.

Dr. Josef Kleinheinrich, geboren 1953 in Harsewinkel, studierte Skandinavistik, Germanistik und Philoso- phie. Seit der Verlagsgründung im Jahr 1986 hat er rund 130 Titel veröffentlicht. Seine Buchkunst zeigte Kleinheinrich in zahlreichen Ausstellungen ausserhalb des Oer’schen Hofs, darunter im Westfälischen Kunstverein in Münster und im Stedelijk Museum in Amsterdam. Mehrmals zeichnete ihn die Königlich Schwedische Akademie aus, 2019 erhielt er den Deutschen Verlagspreis.

Die Namen der Orte, an denen die Leuchttürme stehen, lesen sich wie eine Kette kantiger Steine: Clippeton, Erded Rock, Great Isaac Cay, Maatsuyker, Robben Island… „Der Leuchtturm am Ende der Welt“ ist ein Mahnmal für all jene Orte und Menschen, die der stürmischen See und mit einem solchen Buch dem globalen Vergessen trotzen.

Die Namen der Orte, an denen die Leuchttürme stehen, lesen sich wie eine Kette kantiger Steine: Clippeton, Erded Rock, Great Isaac Cay, Maatsuyker, Robben Island… „Der Leuchtturm am Ende der Welt“ ist ein Mahnmal für all jene Orte und Menschen, die der stürmischen See und mit einem solchen Buch dem globalen Vergessen trotzen.