Ein Versprechen aus der Vergangenheit zwingt Fred, alles stehen und liegen zu lassen, um seinem Freund Ben, der mittlerweile Promiarzt in Kalifornien ist, in Not beizustehen. Fred tut es wirklich, obwohl sein Leben nicht das eines Kompromisslosen ist. Ben fährt ihn auf eine Insel mitten im Meer. Auf eine Insel, auf der die Musikgeschichte neu geschrieben werden soll.

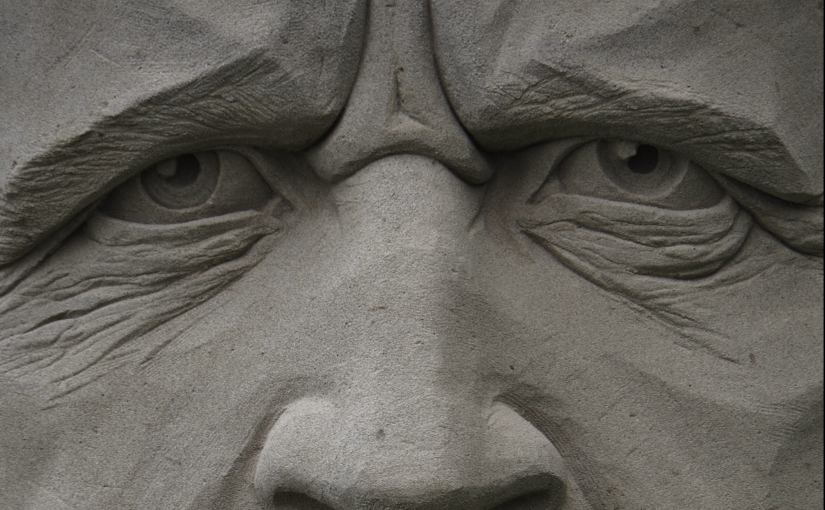

Fred ist Lehrer, Buchautor und bald sechzig. Einem seiner Bücher über Quantenphysik schenkte der Zufall hohe Verkaufszahlen und sogar eine Übersetzung ins Amerikanische. Fred ist Single und braucht Bildschirm und Decknamen, um mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Seine Arbeit als Lehrer von gelangweilten Teenagern, die nicht akzeptieren können, dass sich das Universum nicht um sie dreht, ödet ihn an. Das einzige, was ihn wirklich am Leben hält, ist seine Liebe zur Musik. So lässt er sich mit seiner Coverband an Hochzeiten, Geburtstagen und Scheidungsfeten engagieren. Sein grosses Idol ist Keith Richards, Leadgitarrist und Songwriter der Rolling Stones, der Mann mit Stirnband, exzessivem Leben und einem Gesicht, in dem jede Falte ein Leben erzählt.

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Fred fliegt und wird von Ben, dem Arzt und Lynn seiner Begleitung empfangen. Aber statt helfen, statt irgend einer Not die Stirn bieten zu können, zwingt ihn Ben, eine 5-Millionen-Schweigeverpflichtung zu unterschreiben im Hinblick auf all das, womit er konfrontiert werden wird. Auf der Insel, die nur mit Taxibooten erreicht werden kann, stehen zwei Häuser. Ein grosses und ein kleines. Und während in den Medien die Beerdigung Keith Richards in allen Einzelheiten verfolgt wird, behaupten die beiden Ärzte Lynn und Ben, dass sich im Obergeschoss des Haupthauses Keith Richard von seinem Sterben erhole.

Fred, der sich mit Fragen der Wahrscheinlichkeit auseinandersetzt, scheint es nicht verwunderlich, dass eben jene Wahrscheinlichkeit ausgerechnet sein Idol aussuchte, um ihn vor der Sterblichkeit zu retten. Aber was für eine Rettung, wenn man zu einem Leben in einer Parallelwelt verbannt ist, wenn man seiner Bedeutung als Meilenstein in der Musikgeschichte nicht ins Fundament krachen will und dieses zerbröseln könnte, wenn man der bleiben will, der man über Jahrzehnte geworden ist, nicht dieser eine, der von den Toten auferstanden ist. Was für eine Rettung, wenn man als Toter nicht einmal mehr an die Millionen auf Bankkonten herankommt, wenn man Erinnerung bleiben will, eine gute Erinnerung und kein Untoter.

«Es gibt nur eine einzige Säule, auf der das Leben ruht, und diese Säule heisst Wahrscheinlichkeit.»

Fred soll helfen Probleme zu lösen, weil Fred an die Wahrscheinlichkeit glaubt. Und Fred ist mit auf der Insel, wie sein Leben eine leere Schublade ist und sie nun endlich mit Bedeutung gefüllt werden soll. Erst recht, als Fred den Gang ins verbotene Obergeschoss wagt und sieht, dass da wirklich Keith Richards sitzt, mit den Füssen in einer Plastikwanne. Fred und Keith freunden sich an, weil irgendwann beide gleichzeitig eine Gitarre in Händen halten, für Keith genauso wie für Fred das Tor zu einer neuen Welt, einer Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten. Beide soll die Musik retten, Fred aus seiner Bedeutungslosigkeit, Keith aus seinem Dasein auf einer Insel im Nirgendwo.

Linus Reichlin erfindet sich mit jedem seiner Romane neu. «Keiths Probleme im Jenseits» sprudelt vor Ideen und Skurrilitäten. Zugegeben, ich war mir bei der Lektüre nicht immer sicher, ob Linus Reichlin den Bogen nicht überspannt. Aber vielleicht ist das meine helvetische Lesart eines helvetischen Schriftstellers, der so gar nicht tut, womit ich gerechnet hätte. Linus Reichlin nimmt mich mit an den Pool von Jonny Depp, an den Tisch mit Don Was, dem Musikproduzenten von Bob Dylan, Joe Cocker oder Elton John, weit, weit weg von den Kleinbürgersorgen um Termine, in eine Welt zwischen Schein und Sein, zwischen Traum und Trauma.

Es braucht für die Lektüre jenen Funken Wahrscheinlichkeit, den man jeder möglichen Wendung des Lebens geben muss!

Ein Interview mit Linus Reichlin:

Sie schreiben einen Roman über die Wahrscheinlichkeit. Eine Geschichte, in der ausgerechnet jener, der an sie mehr als nur glaubt, scheitert. Sie ziehen Schubladen, die sonst tunlichst verschlossen bleiben, um ein Leben, das eine leere Schublade ist, mit Leben zu füllen. Ihr Schreiben muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein!

Es gab zwei Phasen: In der einen schrieb ich ein Jahr lang eine erste Fassung, die absoluter Mist war, völlig misslungen. Danach schrieb ich in drei Monaten fast in einem einzigen Atemzug die zweite Fassung, an der dann keinerlei Korrekturen mehr notwendig waren. Der Stoff war schwierig, weil er mit dem dramaturgischen Maximum beginnt. Der Produzent Samuel Goldwyn sagte mal, das Rezept für eine gute Geschichte sei: «Mit einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern». Das war hier genau das Problem, aber es ist gelöst!

Fred ist ein Einsamer. Ausgerechnet zu seinem Idol, das fast ein ganzes Leben unerreichbar schien, dass wegzusterben drohte, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Geben und Nehmen. Aber auch sie scheitert. Träume scheitern, die Liebe scheitert. Was scheitert nicht?

Wir werden geboren, und unweigerlich sterben wir. Man kann also von einem grundsätzlichen Scheitern sprechen. Aber zwischen all dem Scheitern gibt es ja auch immer Momente des Glücks, des Gelingens, der Zuneigung. Fred und Keith erleben wunderschöne Momente, in denen ihnen grossartige Songs gelingen, und Fred selbst ist ein Mensch, der selbst mit prekären Situationen gut zurecht kommt. Dass der Held am Ende scheitert, liegt vielleicht auch an David Bowies Geist, wer weiss …

Sie überraschen mit jedem ihrer Romane. Es gibt kein Reichlin’sches Thema, die immer gleichen Fragen, die sie kreisen lassen. Sie scheinen sich als Schriftsteller stets neu zu erfinden. Birgt das nicht auch eine Gefahr, nämlich jene, die treue Leserin, den treuen Leser zu erschrecken?

Doch, die Gefahr gibt es durchaus. Aber man verändert sich mit der Zeit, wieso also sollte man stets über die gleichen Themen schreiben? Ich bin jetzt in einer Phase, in der es mich interessiert, originelle Stoffe mit philosophischem Hintergrund auf witzige Weise zu beschreiben. Ich bin auf der Suche nach einem Humor, der aus der Tiefe kommt, so zu sagen einem nachdenklichen Lachen. «Keith» ist das erste Buch aus dieser Serie.

Nichts ist unmöglich, schon gar nicht das Scheitern. Aber nur aus Angst dort zu verweilen, wo man sich eine sicher geglaubte Existenz eingerichtet hat, das scheint nicht ihr Plan zu sein. Wo lag die Uridee, der Urgedanke ihres Romans?

Die Idee kam auf unübliche Weise. Ich erwachte morgens und hatte fast die ganze Geschichte schon im Kopf. Normerweise dauert es Wochen, bis eine Geschichte konzipiert ist, hier nicht. Sobald Keith Richards und der Tod so zu sagen zusammenkamen, entwickelte sich die Geschichte ganz von selbst. Das Schreiben war anfangs schwierig, kein Wunder bei einem solchen Thema, aber die Ideenfindung nicht.

Sie lieben Musik und kennen sich aus. Man begegnet vielen Namen und noch viel mehr Musiktiteln. Wenn man sich beim Schreiben so sehr in der Welt der Musik bewegt, hört man dann auch die entsprechende Musik?

Natürlich! Es sind fast ausschließlich Lieblingssongs von mir, die erwähnt werden. Ich bin zur Musik der 70er aufgewachsen, das war ein großes Glück, denn die Musik jener Zeit war außergewöhnlich gut, und es gab eine Menge hervorragender Musiker; David Bowie, die Stones, Hendrix, Joplin, Lou Reed, Led Zeppelin – lauter Ausnahmetalente. Und für mich eine der zentralen Figuren war und ist Keith Richards. Er verkörpert diese Zeit wie kein anderer.

Vielen Dank!

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Rezension von Linus Reichlins «Manitoba» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Weber: Ich habe die städtebaulichen Entwicklungen in der Agglomeration Zürich mitverfolgen können. Es gibt viele positive Ansätze und viele ernüchternde Fehlplanungen. Die Frage des Maßstabs und der adäquaten Nutzungen bilden viel Konfliktpotential. Private Investoren suchen in erster Linie die Rendite, nicht den Konsens mit der Stadt und ihren Bewohnern.

Weber: Ich habe die städtebaulichen Entwicklungen in der Agglomeration Zürich mitverfolgen können. Es gibt viele positive Ansätze und viele ernüchternde Fehlplanungen. Die Frage des Maßstabs und der adäquaten Nutzungen bilden viel Konfliktpotential. Private Investoren suchen in erster Linie die Rendite, nicht den Konsens mit der Stadt und ihren Bewohnern. David Weber, Architekt, Musiker und Autor, lebt und schreibt in Zug und Caccior (Bergell). Er studierte «Literarisches Schreiben» an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Sein erster Roman „Kral“ erschien 2018 und sein neuer Roman „Reduit“ in diesen Tagen im Knapp Verlag.

David Weber, Architekt, Musiker und Autor, lebt und schreibt in Zug und Caccior (Bergell). Er studierte «Literarisches Schreiben» an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Sein erster Roman „Kral“ erschien 2018 und sein neuer Roman „Reduit“ in diesen Tagen im Knapp Verlag.

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren.

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren. Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.

Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.

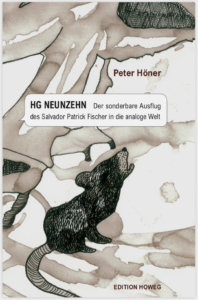

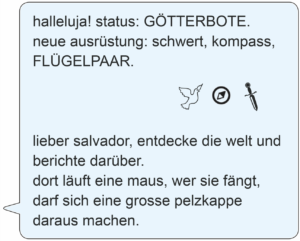

Kopf, ist der Text genau das: die dauernde Suche nach den Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen analog und digital, zwischen real und künstlich. Salvador, der Gamer, hat ganz offensichtlich Mühe, die verschiedenen Welten auseinander zu halten. Sind es Traumzustände, die ihn halluzinieren lassen oder spielt die Realität Katz und Maus mit einem der nicht mehr zu unterscheiden weiss? Wer ist der geheimnisvolle Absender HG neunzehn, der stets zu wissen scheint, wo Salvador ist, der ihm stets so viel digitale Brosamen vor die Füsse wirft, dass Salvador die Flinte an diesem rätselhaften Ort nicht ins Korn wirft.

Kopf, ist der Text genau das: die dauernde Suche nach den Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen analog und digital, zwischen real und künstlich. Salvador, der Gamer, hat ganz offensichtlich Mühe, die verschiedenen Welten auseinander zu halten. Sind es Traumzustände, die ihn halluzinieren lassen oder spielt die Realität Katz und Maus mit einem der nicht mehr zu unterscheiden weiss? Wer ist der geheimnisvolle Absender HG neunzehn, der stets zu wissen scheint, wo Salvador ist, der ihm stets so viel digitale Brosamen vor die Füsse wirft, dass Salvador die Flinte an diesem rätselhaften Ort nicht ins Korn wirft. Vor zwanzig Jahren haben mich die Bilder und Welten der frühen Computerspiele tatsächlich zum Spielen verleitet, ich wollte dahinterkommen, wie so etwas gemacht wird, und ich fand dieses interaktive Geschichtenerzählen so spannend, dass ich es gern beherrscht hätte. Mit ein paar Schriftstellerkollegen habe ich 2002 sogar ein Projekt für die Schweizerische Landesausstellung eingegeben, in dem die Besucher als Avatare mitspielen konnten. Eines der vielen Projekte, das dann aber nicht realisiert wurde.

Vor zwanzig Jahren haben mich die Bilder und Welten der frühen Computerspiele tatsächlich zum Spielen verleitet, ich wollte dahinterkommen, wie so etwas gemacht wird, und ich fand dieses interaktive Geschichtenerzählen so spannend, dass ich es gern beherrscht hätte. Mit ein paar Schriftstellerkollegen habe ich 2002 sogar ein Projekt für die Schweizerische Landesausstellung eingegeben, in dem die Besucher als Avatare mitspielen konnten. Eines der vielen Projekte, das dann aber nicht realisiert wurde. Peter Höner, 1947 in Winterthur geboren, studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, war Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 ist er freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt, 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten, von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern fast ausschliesslich im Limmat Verlag erschienen.

Peter Höner, 1947 in Winterthur geboren, studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, war Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 ist er freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt, 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten, von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern fast ausschliesslich im Limmat Verlag erschienen.

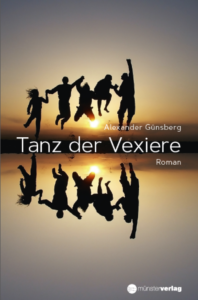

Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.

Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.

1942 flüchtete der einstmals gefeierte jüdische Sänger Joseph Schmidt in die Schweiz, den Ort seiner letzten Hoffnung, weil er in Zürich einen Bekannten wusste, der ihm helfen würde. Gelandet ist er in einem Auffanglager, schwer erkrankt, entkräftet, mutlos und mit schwindender Hoffnung. Im einzigen Land in Europa, das ihm Rettung versprach, eine Rettung, die ihm hinter Pflichterfüllung und latentem Antisemitismus nicht zum Überleben die Hand reichte, die ihn sterben liess, obwohl der Schritt zur Rettung und die Menschen, die es dazu gebraucht hätte, so nah waren.

1942 flüchtete der einstmals gefeierte jüdische Sänger Joseph Schmidt in die Schweiz, den Ort seiner letzten Hoffnung, weil er in Zürich einen Bekannten wusste, der ihm helfen würde. Gelandet ist er in einem Auffanglager, schwer erkrankt, entkräftet, mutlos und mit schwindender Hoffnung. Im einzigen Land in Europa, das ihm Rettung versprach, eine Rettung, die ihm hinter Pflichterfüllung und latentem Antisemitismus nicht zum Überleben die Hand reichte, die ihn sterben liess, obwohl der Schritt zur Rettung und die Menschen, die es dazu gebraucht hätte, so nah waren. die ihm an der Seite bleiben, selber Juden sind, schaffen es nicht, gegen eidgenössische Pflichterfüllung und unverhohlenen Antisemitismus anzukämpfen. Joseph Schmidt stirbt, alleine gelassen, obwohl er nichts lieber getan hätte, als seinem Gastland seine Kraft als Gegenleistung anzubieten. Aber amtliches Misstrauen und Vorhaltungen, alle Krankheitssymptome seien blosses Simulieren, brachten den Mann schliesslich um sein Leben.

die ihm an der Seite bleiben, selber Juden sind, schaffen es nicht, gegen eidgenössische Pflichterfüllung und unverhohlenen Antisemitismus anzukämpfen. Joseph Schmidt stirbt, alleine gelassen, obwohl er nichts lieber getan hätte, als seinem Gastland seine Kraft als Gegenleistung anzubieten. Aber amtliches Misstrauen und Vorhaltungen, alle Krankheitssymptome seien blosses Simulieren, brachten den Mann schliesslich um sein Leben.

gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.

gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht. Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

Sein Vater leitender Angestellter, seine Mutter Hausfrau. Zu Beginn des einen Sommers, als die Jeans in Köln landete, ziehen in das leer gewordene Haus gleich in der Nachbarschaft Herr und Frau Leinhard mit ihrer zwölfjährigen Tochter Rosa ein. Er Professor für Philosophie mit langen Haaren, sie Übersetzerin mit Batikhemd und Jeans. Leinhards sind Kommunisten, glauben an die baldige Befreiung des Kapitalismus und aller anderen Fesseln. Rosa trägt ihren Namen nach der Kämpferin Rosa Luxemburg. Tobias Vater glaubt an die Möglichkeiten der Technik und die Wirksamkeit von E605 im Kampf Läuse und anderes Ungeziefer im Garten. Und Tobias Mutter?

Sein Vater leitender Angestellter, seine Mutter Hausfrau. Zu Beginn des einen Sommers, als die Jeans in Köln landete, ziehen in das leer gewordene Haus gleich in der Nachbarschaft Herr und Frau Leinhard mit ihrer zwölfjährigen Tochter Rosa ein. Er Professor für Philosophie mit langen Haaren, sie Übersetzerin mit Batikhemd und Jeans. Leinhards sind Kommunisten, glauben an die baldige Befreiung des Kapitalismus und aller anderen Fesseln. Rosa trägt ihren Namen nach der Kämpferin Rosa Luxemburg. Tobias Vater glaubt an die Möglichkeiten der Technik und die Wirksamkeit von E605 im Kampf Läuse und anderes Ungeziefer im Garten. Und Tobias Mutter?

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.