Ich las Birgit Vanderbekes neuen Roman „Wer dann noch lachen kann“ mit angehaltenem Atem. Ein Buch, das zur Sprache bringt, worüber andere schweigen. Birgit Vanderbeke traut sich hinzuschauen, tut das, was ihr Herr Winkelmann damals im Flüchtlingslager, als sie selbst ein kleines Mädchen war, ans Herz legte. Er sagte: Immer ganz genau hinschauen, hörst du!

Birgit Vanderbekes Bühne ist die Familie. Keine Bühne mit Kulissen, sondern wahrhaftiger Hintergrund. Sie erzählt von ihrer Kindheit, die man keinem Kind wünscht. „In dieser Sache hatte ich etwas Pech.“ Was lakonisch klingt, ist Programm des Romans. Birgit Vanderbeke malt nicht den Schmerz und die Verwundung. Sie zelebriert die Kraft, die sie daraus entwickelt. Eine Kraft, die sie zu Sprache macht.

Vater und Mutter sind da, wenn auch nicht so, wie es sich für das Idyll Kleinfamilie ziemt. Vater arbeitet sich in leitende Funktion hoch in der Chemie und Mutter versucht sich nach einem Arbeitstag als Lehrerin als Mutter und Hausfrau. Was nach Familie aussieht, birgt Höllenqualen. Schon ganz am Anfang des Romans setzt die Autorin dem Schicksal des Mädchens in ihrem Buch all die Schicksale Verfolgter, Geflohener, Heimatloser, Ertrunkener gegenüber. Solcher, die nicht „bloss“ Pech mit den Eltern, sondern Pech mit ihrer ganzen Welt, selbst mit ihrem eigenen Leben hatten und haben.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter.

Das Mädchen hat nur sich selbst und die tiefe Stimme im Ohr, die sie liebevoll „Karline“ nennt. Und nachts tröstet sie der Mikrochinese, dem sie alles erzählen kann.

„Sie hören dir einfach nicht zu und denken, wenn sie dir nicht zuhören, hälst du irgendwann die Klappe, bist endlich still und isst deine grünen Bohnen.“

Die Misshandlungen an der Tochter werden zum Martyrium. Bei den Ausbrüchen des Vaters bleibt es nicht. Ebenso tief gehen die verbalen Verunglimpfungen der Mutter. Beschimpfungen und Verurteilungen, die mit Mutterliebe nichts gemein zu haben scheinen. Sie beschreiben höchstens den Grad der mütterlichen Verzweiflung. Ebenso schmerzhaft sind die nicht enden wollenden Gänge zu einer ganzen Kette von Ärzten – bis es mir als Leser beinahe den Magen umdreht.

Viel später lässt sich die mittlerweile junge Frau nach einem Verkehrsunfall überreden, einen Mikrokinesietherapeuten zu konsultieren. Er würde ihre dauernden Schmerzen im Gegensatz zur traditionellen Medizin behandeln können. Was dort geschieht, unter den Händen eines alten Mannes, dessen Wesen die Verkörperung des Mikrochinesen aus der Kindheit zu sein scheint, ist viel mehr als Schmerztherapie.

Birgit Vanderbekes Roman ist nicht einfach, weil ihre Sprache den Inhalt kontrastiert. In wenigen Sätzen steckt derart viel Katastrophe, ohne dass die Autorin diese ausmalt, dass einem beim Lesen klamm wird. Warum diesen Roman trotzdem lesen? Wer nicht bloss zur Erbauung und Unterhaltung liest, wer sich wie von Herrn Winkelmann damals im Flüchtlingslager aufgefordert fühlt, genau hinzuschauen, liest dieses Buch und staunt.

Fünf Fragen an Birgit Vanderbeke:

So wie Kinder in den Jahren des unbegrenzt scheinenden Aufschwungs oft sich selbst überlassen waren, so kontrolliert sind sie in der Gegenwart, nie mehr allein, ständig in digitaler Begleitung. Letzthin beklagte sich ein in die Jahre gekommener Pädagoge am Radio, er vermisse das Kindergeschrei draussen. So sehr aus übermässiger „Freiheit“ damals Einsamkeit werden konnte, scheinen sich Kinder und Jugendliche heute in der digitalen Vernetzung zu verfangen. Welchen Rat gäben Sie einer werdenden Familie?

Die digitale Kindheit ist eine Katastrophe.

Ich mag, was Edward Snowden dazu gesagt hat: „Ein heute geborenes Kind wird nicht mehr wissen, was Privatleben ist. Es wird nicht mehr wissen, was ein Moment Privatsphäre bedeutet, einen Gedanken zu haben, der weder aufgenommen wurde, noch analysiert. Das ist ein Problem, denn das Privatleben ist wichtig, das Privatleben hilft uns zu bestimmen, wer wir sind und wer wir sein wollen.“

Und da allerdings fangen auch die kulturellen Unterschiede an. In Frankreich, wo ich lebe und wo mein vierjähriges Enkelkind lebt, sind die Bedingungen für eine Kindheit vermutlich etwas anders als in der Schweiz. Ganz sicher sind sie anders als in Deutschland. Hier in Frankreich werden die Kinder zunehmend nicht mehr geboren, sondern per Kaiserschnitt in die Welt befördert und sodann immer häufiger nicht gestillt, sondern mit künstlicher Nahrung gefüttert. Dies ist ein Trend in allen westlichen Ländern, der sich in naher Zukunft eher verstärken dürfte. Die Mütter in Frankreich geben – aus historischen Gründen und seit dem Ende des 2. Weltkriegs – ihre Kleinkinder sehr früh aus den Händen, oft schon im Alter von sechs Wochen, und lassen sie auswärtig betreuen. Die Folge ist in Frankreich ein, vorsichtig gesagt, kühles Verhältnis zu Kindern. Dazu paßt, dass junge Eltern schon mal den pädagogischen Rat bekommen, ihre Kinder während der ersten sechs Monate von elektronischen Medien möglichst fernzuhalten. Ab dann offenbar nicht mehr. Ich sehe im Sommer regelmäßig mengenweise Mütter, die in der Badeanstalt mit dem Display ihrer Apparate beschäftigt sind, während ihre Kinder gerade ihre ersten Kopfsprünge oder sonst irgendwas machen, für das sie sich sonderbarerweise Aufmerksamkeit, Beachtung oder sogar ein Lob gewünscht hätten, aber sie sind es nicht gewöhnt. In keinem Bereich ihres Kinderlebens. Selbst beim Essen.

Frankreich ist, was Kinder betrifft, vom ersten Lebenstag an eine weitgehend empathiefreie Zone. Entsprechend unbekümmert bedienen sich Eltern elektronischer Technologien, um sich ihre Kinder vom Leib zu halten, wobei „vom Leib halten“ ganz wörtlich zu nehmen ist: weg vom eigenen Körper. Auf Abstand. Von ganz klein an.

Umgekehrt ist es ebenfalls nicht ganz leicht: technologische und elektronische Abstinenz kann von einem bestimmten Alter an zum Handicap für ein Kind werden. Ich denke gerade jetzt oft darüber nach, weil im Augenblick unser Sohn und seine Frau der Auffassung sind, Louis sei noch nicht bereit dafür, den „kleinen Lord“ zu sehen, während ich der Auffassung bin, dass Louis besser demnächst den „kleinen Lord“ sehen sollte, als irgendwann mal bei einem Kindergeburtstag mit einem „ersten“ richtigen Film konfrontiert zu werden, den sich seine Eltern in diesem Fall nicht selbst aussuchen konnten. Nur am Rande: genau das ist im übrigen schon geschehen. Louis war mit seiner Schulklasse sogar schon zweimal im Kino, beide Male wurden Zeichentrickfilme gezeigt, die Eltern waren nicht dabei und wissen also nicht, was Louis gesehen hat. Einem solchen Kinobesuch hätte ich zum Beispiel nicht zugestimmt, während ich nichts dabei gefunden habe, mit meinem Sohn im selben Alter im Kino zuerst „Mary Poppins“, später „Sindbad der Seefahrer“ und im Alter von fünf Jahren zu Hause eine Kassette mit „Hatari“ anzuschauen, letztere Kassette übrigens so oft, dass er den Film bis heute auswendig kann. Fernsehen wiederum gab es nicht, und zwar weder für die Erwachsenen noch fürs Kind.

Das Spektrum reicht also von der kompletten Gleichgültigkeit, infolgedessen der elektronischen Verwahrlosung bis hin zu Zensurmaßnahmen im Dienste eines Kindeswohls, dessen Wahrnehmung oder auch Definition selbstverständlich im Rahmen des elterlichen Machtbereichs liegt, von dem man Eltern bitten möchte, ihn gelegentlich zu reflektieren, was aber sehr schwer ist, weil man als junge Mütter/Väter unaufhörlich mit grauenvollem pseudo-pädagogischen (wie auch pseudo-ernährungswissenschaftlichem) Zeug traktiert wird und das Kindeswohl ein heiß umkämpfter Markt mächtiger Protagonisten ist. Ich kann mich erinnern, dass ich „seinerzeit“ versucht habe, mich in der Beziehung zu unserem Sohn am liebsten überhaupt nicht pädagogisch, sondern nach Möglichkeit auf Augenhöhe zu verhalten, was ich im übrigen auch heute vertreten würde, weil ich es für ein Merkmal demokratischen Umgangs überhaupt halte.

Aus den Wunden Ihrer Kindheit wurde später schöpferische Kraft. Auch wenn der Schmerz durchdringt, höre ich keinen Zorn und schon gar keine Verbitterung. War es der Rat von Herrn Winkelmann, genau hinzuschauen, der Sie vor der seelischen Verätzung bewahrte? Nicht nur genau nach aussen hinzuschauen, sondern auch nach innen?

Ich habe diesem Onkel Winkelmann sehr vieles zu verdanken (und seiner Frau Eka und ihrem Mann, Onkel Grewatsch, ebenfalls, allen dreien): Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zum Beispiel. Güte. Geduld mit mir und anderen. Vielfältigkeit im Leben und Denken. Aber auch eine gewisse Unerbittlichkeit. Gründlichkeit. Mut.

Sie setzen das Unglück des Mädchens von Beginn weg in Relation zu all den schlimmen Kinderschicksalen der Gegenwart. Verbirgt sich darin eine Spur Scham? Ihr Roman ist alles andere als eine nach innen gerichtete Bauchnabelschau, das das eigene Schicksal über alle andere setzt. Wieviel Optimismus ist übrig geblieben?

Keineswegs schäme ich mich für Dinge, die mir zugefügt worden sind, allerdings habe ich lange über etwas nachgedacht, was im Augenblick eine gefährliche Wendung in den westlichen Zivilisationen nimmt. Ich denke, dass ein Opfer das Recht hat, auf eine Tat hinzuweisen, die an ihm begangen worden ist. Im Strafrecht nennt man das „eine Anklage erheben“. Das Opfer ist allerdings nicht zu einem Urteil befugt. Das ist allein ein Richter. In der kürzlich zur Hysterie getriebenen „Me-too“-Welle hat man sehr genau sehen können, dass da etwas Entscheidendes vor einiger Zeit eingeführt wurde und inzwischen sehr drastisch passiert, indem nämlich die selbsternannten Opfer in unseren Kulturen zu ebenfalls selbsternannten (und von Medien in ihrer Selbsternennung ermutigten) Richtern werden. Das ist außerordentlich gefährlich, es setzt unser Rechtssystem außer kraft, und zwar nicht nur das juristische, sondern ganz allgemein unseren Kompaß, der ohnehin schon sehr ungesund auf die beiden Pole „Gut“ gegen „Böse“ zusammengeschrumpft worden ist. Das, was dazwischen liegt, nämlich der überwiegende Teil dessen, was Leben ausmacht, wird in seiner gesamten „Artenvielfalt“ mal kurz verdampft. Was inzwischen der Form nach entstanden ist, könnte man so formulieren: Jemand glaubt, dass ihm jemand anderes etwas Unerlaubtes angetan hat. Unerlaubt ist inzwischen dank unserer jahrelangen Übung in «political correctness» ziemlich vieles, manche dieser Verbote kenne ich oder kennt der „Täter» vielleicht gar nicht jeder, aber so ist es. Aufgrund dessen, was also jemand glaubt, dass ihm an Unerlaubtem angetan ist von jemandem, der vielleicht zum Zeitpunkt der Tat gar nicht wußte, dass es nicht erlaubt ist oder war, wird dieser Täter mal kurzerhand von demjenigen, der glaubt, dass ihm das angetan worden ist und von dem inzwischen jedenfalls die Medien wissen, dass es verboten ist oder war, verurteilt, und zwar immer zur Höchststrafe, weshalb ja Kevin Spacey heute seinen Beruf so wenig mehr ausüben kann wie Sebastian Edathy und Jörg Kachelmann, an dessen „Fall“ man genau erkennen kann, worum dieses Opfer-Theater geht, denn Jörg Kachelmann kann seinen Beruf nicht mehr ausüben, obwohl ein Gericht ihn freigesprochen hat, und auch in Spaceys und Edathys Fall hat es entweder gar keinen Prozeß oder gar keine Verurteilung seitens eines Gerichtes gegeben. Wir sind also im Begriff, die Exekutive in den westlichen Zivilisationen aus der Instanz zu entfernen, wo sie in demokratische Verfassungen zu liegen hat und in gesellschaftliche Hände zu verlagern, die nicht dazu ermächtigt sein sollten, Urteile zu fällen und Strafen zu verhängen.

Sie erzählen in Ihrem Roman nicht aus. Da bleiben viele Leerstellen, die sich während des Lesens aber unweigerlich mit Vorstellung füllen. Manchmal beinahe penetrant, vorschnell. Sie erzählen aus einer Innensicht, spitzen zu, was mir als Leser oft den Atem stocken liess, auch aus Angst, was alles noch passieren könnte. Ihre Sprache braucht Stimme. Viele Passagen las ich laut – und sie drangen tief ein. Sie reduzieren, verdichten. Sind sie eine Dichterin?

Dichten ist rhetorisch das „Verdichten“, das metaphorische Sprechen und Denken.

In diesem Sinn bin ich absolut keine Dichterin.

Was ich tue, ist genau das Gegenteil: ich versuche, Zusammenhänge aus der Metapher rauszuholen. Ich denke – wie die meisten Frauen – überwiegend metonymisch. Das setze ich ein, um scheinbar von Stöckchen auf Hölzchen zu kommen (oder umgekehrt), assoziative Schleifen, das Abschweifen, auch manchmal das Weglassen zu erlauben, mit den Erträgen, die ich beim Abschweifen und Weglassen gesammelt habe, wieder zurückzugehen und auf diese Weise Klarheit in Verhältnisse zu bringen, die ich als „verschwiemelt“ oder auch metaphorisch verfestigt oder verknotet empfinde. Ich versuche, Klarheit zu gewinnen, weil ich glaube, dass Klarheit etwas Wunderbares und Erstrebenswertes ist.

Sie widmen Ihre Aufmerksamkeit nicht dem Schmerz, sondern der Kraft, der inneren Kraft, der Selbstheilung. Wo ist die Grenze? Wie schafft man es, aus Schmerz kreative Energie zu gewinnen?

Keine Ahnung.

Ehrlich.

Aber ich denke darüber nach. Der dritte Band dieser Trilogie hat seit vergangener Woche einen Titel, den ich noch nicht verraten möchte. Bei mir selbst habe ich ein Wort für das, was im Augenblick ziemlich gelöscht wird und ziemlich weit auch schon ausgelöscht worden ist, und ich denke, da liegt ein Schlüssel: Es so etwas wie „Menschenwissen“.

Vielleicht kriege ich’s raus oder komme der Antwort näher. Ich weiß es noch nicht.

Frau Vanderbeke. Ich bin tief beeindruckt von der Offenheit, die Sie zeigen. Ich bedanke mich für die geschenkte Zeit und bin sicher, dass die Antworten längst nicht nur mich zum Nachdenken zwingen.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

Webseite der Autorin

Besprechung ihres vorletzten Romans auf literaturblatt.ch

Titelfoto: Sandra Kottonau

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt. Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

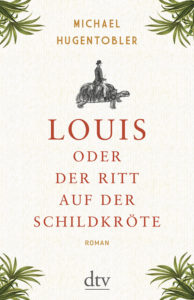

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden. In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum

In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache?

Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache? Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind?

Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind? Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend?

Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend? In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft?

In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft? Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

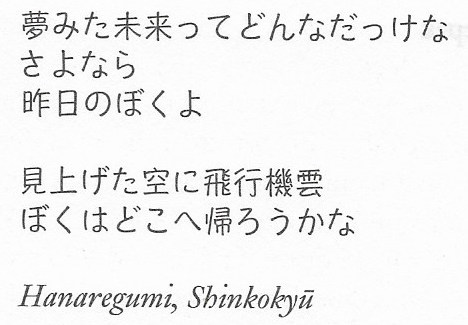

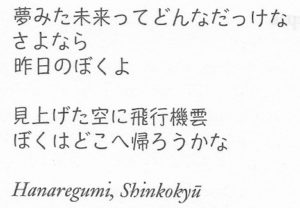

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus.

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus. beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war.

mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war. Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.

Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter. Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“

geschehen, wenn ein Kind stirbt? Arja Lobsigers Erstling ist ein feinfühliger Roman über den Einschlag eines Kometen, wenn nichts mehr dort ist, wo es einmal war, wenn Schäden irreparabel sind, wenn das, was zurückbleibt, ein Trümmerfeld bleibt. Arja Lobsiger hat sich für ihren ersten Roman einen schweren Stoff ausgesucht. Einen Stoff, an dem man leicht scheitern könnte. Dann, wenn sie darin ertrunken wäre, wenn sie die nötige Distanz nicht gefunden hätte. Aber Arja Lobsiger gelingt ein eindringlicher Roman über den Verlust. Nicht nur vom Verlust eines Lebens, eines Kindes, sondern vom Verlust einer Liebe, vom Verlust von Nähe und vom Verlust von Eltern. Denn so wie Alice und Jonas ihren Jüngsten verlieren, verliert Etna ihren Bruder und ihre Eltern. Jonas verliert Alice und Alice den Boden unter den Füssen.

geschehen, wenn ein Kind stirbt? Arja Lobsigers Erstling ist ein feinfühliger Roman über den Einschlag eines Kometen, wenn nichts mehr dort ist, wo es einmal war, wenn Schäden irreparabel sind, wenn das, was zurückbleibt, ein Trümmerfeld bleibt. Arja Lobsiger hat sich für ihren ersten Roman einen schweren Stoff ausgesucht. Einen Stoff, an dem man leicht scheitern könnte. Dann, wenn sie darin ertrunken wäre, wenn sie die nötige Distanz nicht gefunden hätte. Aber Arja Lobsiger gelingt ein eindringlicher Roman über den Verlust. Nicht nur vom Verlust eines Lebens, eines Kindes, sondern vom Verlust einer Liebe, vom Verlust von Nähe und vom Verlust von Eltern. Denn so wie Alice und Jonas ihren Jüngsten verlieren, verliert Etna ihren Bruder und ihre Eltern. Jonas verliert Alice und Alice den Boden unter den Füssen. Arja Lobsiger, geboren 1985, lebt in Nidau (Schweiz). Sie studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel Literarisches Schreiben und schloss ihr Studium 2009 mit dem Bachelor of Arts in Creative Writing ab. Anschliessend absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Bern die Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Arja Lobsiger veröffentlichte Essays und Kurzgeschichten in Zeitschriften und schrieb für den Zürcher Tages-Anzeiger einen Literaturblog. Sie ist Gewinnerin von Literaturwettbewerben, unter anderem des Berner Kurzgeschichtenwettbewerbs.

Arja Lobsiger, geboren 1985, lebt in Nidau (Schweiz). Sie studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel Literarisches Schreiben und schloss ihr Studium 2009 mit dem Bachelor of Arts in Creative Writing ab. Anschliessend absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Bern die Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Arja Lobsiger veröffentlichte Essays und Kurzgeschichten in Zeitschriften und schrieb für den Zürcher Tages-Anzeiger einen Literaturblog. Sie ist Gewinnerin von Literaturwettbewerben, unter anderem des Berner Kurzgeschichtenwettbewerbs.