„Pirasol“ ist ein Haus, eine Fabrikantenvilla neben der Papierfabrik „Johann Suhr und Söhne“. „Pirasol“ ist Schauplatz vieler Kriege, einem Ehekrieg mit einseitiger Bewaffnung, einem Vater-Sohn-Krieg mit ungleichlangen Schwertern, dem Rachefeldzug einer Vertriebenen und einem Kampf einer Frau ein Leben lang mit sich selbst.

Gwendolin ist 84 Jahre alt und lebt mit Thea, die 15 Jahre jünger ist, in der Fabrikantenvilla „Pirasol“. Eigentlich hätte Gwendolin alles für ein sorgenfreies Leben; Reichtum als Alleinerbin eines Industriellen, eine Familie und jemanden, der sich um sie „kümmert“. Wenn da die Geschichte nicht wäre; eine apokalyptische Kindheit und Jugend ums Ende des letzten Weltkriegs, die Hölle einer Ehe, den Verlust eines Sohnes, zweier Familien und den Terror ihrer Mitbewohnerin Thea.

“Den Tod hat Gwendolin erkannt, der Tod beginnt sein Leben dann, wenn man vor die Gräber der anderen gerät. Dann geht das Sterben los, ein für alle Mal, und die Falten im Gesicht sind nichts als Friedhofswege, über die man geht.“

„Pirasol“ heisst die Villa, weil einst ein Verwandter aus Brasilien half, dass das Haus überhaupt fertig gebaut werden konnte. Ein Zeichen der Dankbarkeit, ein Schild an diesem Haus, in dem Dankbarkeit verloren ging.

Ein grosses, stattliches Haus, lange bewohnt vom Papierkönig Willem, Herrenhaus der Papierfabrik „Johann Suhr und Söhne“. Gwendolin mag dieses Haus, trotz allem, trotz der üblen Geister, die sich darin einnisteten. Allen voran eine Ehe lang Willem, der sie aus der grauen Kammer einer Haushälterinnenschule heiratete und Thea, die nach dem Tod des Despoten und Familienoberhaupts die Geschicke des Gemäuers an sich reissen will. Thea droht Gwendolin mit Gwendolins verlorenem Sohn, der nach Jahrzehnten in die Stadt zurückgekehrt sein soll, ein Krimineller, die Schande, der Grund, warum einst ein Teil der Fabrik einem gelegten Feuer zu Opfer fiel. „Der Junge“, Gwendolins Sohn, von dem sie sich in ihrer unausgesprochenen Schuld nicht einmal traut, den Namen auszusprechen. Von seinem Vater  mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war.

mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war.

Gwendolin verliert ihre Familie noch ein zweites Mal durch die starke und unbeirrbare Hand ihres Ehemannes Willem. Dieser drangsaliert seinen aus seiner Sicht nichtsnutzigen Sohn so lange und grausam, dass dieser mit einem Seesack aus dem Haus flieht, Feuer in der Kantine der väterlichen Fabrik legt und verschwindet. Aus dem Haus verschwindet, aus der Familie, nie aber aus dem zu tiefst in Schuldgefühlen blutenden Herz seiner Mutter Gwendolin.

Als Willem stirbt, alle Zeit und alle Mittel dagewesen wären, um sich auf die Suche nach dem verlorenen Sohn zu machen, taucht Thea auf. Ein Racheengel aus der Vergangenheit, ein vielköpfiger Drache, der sich in Gwendolins Haus festkrallt. Es entflammt ein Krieg, bei dem sich Thea eine ganze Meute Verbündeter zulegt und Gwendolin auf scheinbar verlorenem Posten zum Rückzug gezwungen ist. Wenn da das Wort nicht wäre, die Bücher und ganz zum Schluss jener Mut, den es braucht, um die Kröte auszuspucken.

Es sind nicht nur zwei Frauen, die sich gegenüberstehen. Gwendolin kämpft gegen das Ertrinken in den Tsunamiwellen des Krieges, in einem Ehe- und Vater-Sohn-Krieg. „Pirasol“ ist ein „Zwiebelroman“. Während des Lesens stösst man Schicht für Schicht hin zum Zentrum der Geschichte. Überzeugend gebaut von einer Autorin, die Psychologie verbildlichen kann. Die Geschichte Gwendolins, die unfreiwillig von einer Front zur nächsten taumelt. Ein Roman, fein gesponnen, bis zu einem Finale, einem scheinbar kleinen Schritt mit grosser Wirkung. Ein Roman über Familie und die Sehnsucht nach einem wirklichen Zuhause.

Ein Interview mit Susan Kreller:

Väter und Mütter, die nicht da sind, wenn man sie braucht. Väter, die prügeln und ihre Kinder zu brechen versuchen. Mütter, deren Hände gebunden sind, die sich in Schuldgefühlen winden. Familien, die nichts von dem versprühen, was das Idealbild verspricht. Ihr Roman zeichnet ein düsteres Bild dessen, wonach sich fast jeder sehnt. Belügen wir uns mit dem Idealbild Familie?

Nun ja, der Roman zeichnet ja auch ein überaus helles Familienbild, nämlich immer dann, wenn es um Gwendolins Kindheit bis zur Inhaftierung des Vaters im Jahr 1943 geht. Gwendolin ist ein geliebtes Kind und hat Eltern, die über Gwendolin hinaus auch noch einander lieben. Heller geht es nicht, finde ich. Mein Buch suggeriert also durchaus, dass das Idealbild Familie nicht notwendig eine Lüge sein muss. Dass Gwendolins Kindheit und das heile Familienleben zerstört werden, ist rein äußerlichen Faktoren geschuldet. Das Glück dieser Kindheit lebt dennoch fort und beschützt Gwendolin ein Leben lang. Allen düsteren Familienszenen im Buch steht immer diese glückliche und geglückte Kindheit gegenüber.

Gwendolins Vater wird ins KZ Oranienburg weggesperrt. Ein Politischer. Ein Mann des Wortes. Aus dem Lager schreibt er nichtssagende Briefe, codierte Briefe, die nur die Tochter versteht und seiner Frau verschlossen bleiben. Briefe, die irgendwann ausbleiben und das Schlimmste vermuten lassen. Sprache ist immer codiert. Sprache ist ein Code. Was steckt hinter dem Code ihres Romans?

Man kann die Sprache des Buches auf denkbar viele Arten decodieren, einen einzigen, festgelegten Code kann es m.E. gar nicht geben. Eine Möglichkeit eines solchen Codes könnte sein, dass der Sprachduktus der personalen Erzählinstanz zwar ein sehr ernsthafter ist, aber die ganze Zeit von Lakonie und Ironie durchzogen ist – genau wie Gwendolins Leben, das auf den ersten Blick nur schwer wirkt, in dem aber immer wieder Leichtigkeit, Verschmitztheit und Hoffnung aufleuchten.

Gwendolin ist eine Erdulderin bis fast am Schluss ihres Romans. Wahrscheinlich ein Wesenszug der meisten Frauen ihrer Zeit, bevor Frauen sich das Recht nahmen, sich zu emanzipieren. Braucht es die Emanzipation der Geschlechter? Bräuchte es nicht vielmehr die Emanzipation all jener, die noch immer nur erdulden?

Für mich war „Pirasol“ nie nur die Emanzipationsgeschichte einer Frau, obwohl die spezifischen Geschlechterrollen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich eine große und für den Roman wesentliche Rolle spielen. Trotzdem geht es hier vor allem um die Emanzipation eines stillen Menschen, eines Menschen, der durch die unglücklichen Umstände seines Lebens nahezu verstummt ist und erst spät den eigenen Ton lauter dreht. Gwendolin befreit sich aus dem Gefängnis ihrer eigenen Stille. Und es geht auch um Tröstung. Der Roman zeigt einen Menschen, der zum ersten Mal im Leben getröstet ist und seine eigene Traurigkeit zwar nicht ablegt, aber endlich annimmt.

Nach mehreren Kinder- und Jugendromanen ist „Pirasol“ ihr erster Roman in der „Liga der Grossen“. Spürt man unter den Autoren eine Zweiklassengesellschaft? Und worin unterscheidet sich das Erzählen, wenn es denn verschiedene Ligen gibt?

Ich versuche es meist auszublenden, dass es im deutschsprachigen Raum eine strikte institutionelle Trennung zwischen der Kinder- und Jugendliteratur und der sogenannten Erwachsenenliteratur gibt. Für mich gibt es nur eine einzige Literatur, und ich gehe beim Schreiben für verschiedene Adressatenalter weitgehend gleich vor. Natürlich gibt es trotzdem Unterschiede, vor allem mit Blick auf die Erzählstruktur, auf das Alter der Protagonisten und auf die Perspektive, aus der ein Thema behandelt wird. Und ein wenig auch mit Blick auf die Sprache. Aber ich bleibe dabei: Für mich gibt es nur eine Literatur.

Eine der Schlüsselszenen in ihrem Roman ist der Moment, wo der Papierkönig Willem die kunstvoll gefalteten Papiertiere seines Sohnes, die er in den gemeinsamen Ferienwochen mit der Mutter gesammelt hatte, alle im offenen Kamin verbrennt. Willem tut alles, um seinen Sohn zu brechen. Aber er bricht ihn bloss auf. Väter und Mütter machen Fehler, immer wieder, die meisten ohne es zu wollen. Wo liegt der Unterschied zwischen Fehlern, die man verzeiht und solchen, die unheilbar verwunden?

Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Das ist sicher eine der großen Lebensfragen, und ich weiß nicht, ob man sie überhaupt pauschal beantworten kann. Ob ein Fehler verziehen oder nicht verziehen wird, hängt ja nicht nur vom Fehler ab, sondern auch von dem Menschen, der den Fehler verzeihen soll. In meinem Buch geht es aber ohnehin nicht ums Verzeihen, sondern eher darum, dass man mit dem, was die Fehler anderer Menschen (und natürlich die eigenen Fehler) im Leben angerichtet haben, zu leben lernt.

Vielen Dank!

Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.

Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.

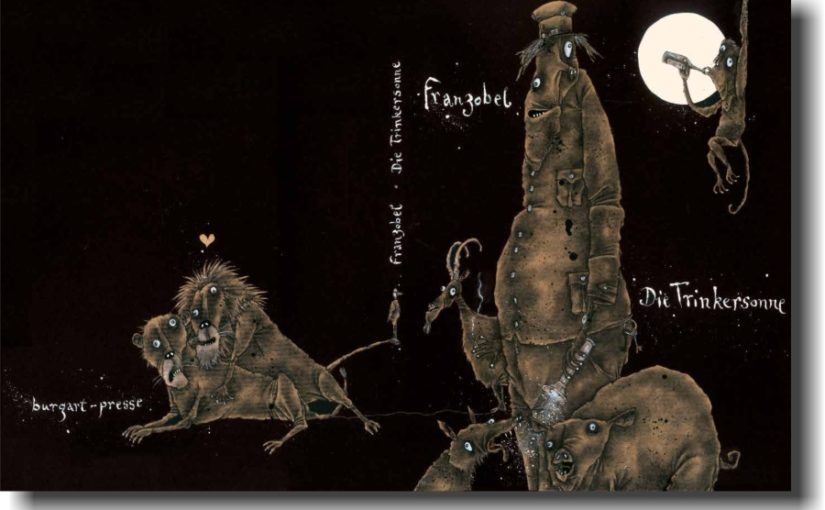

Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der populärsten und polarisierendsten österreichischen Schriftsteller. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis (1995), den Arthur-Schnitzler-Preis (2002) und den Nicolas Born-Preis (2017). Bei Zsolnay erschienen zuletzt die Krimis „Wiener Wunder“ (2014) und „Groschens Grab“ (2015) sowie 2017 sein Roman „Das Floss der Medusa“, für den er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand und den Bayerischen Buchpreis erhielt.

Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der populärsten und polarisierendsten österreichischen Schriftsteller. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis (1995), den Arthur-Schnitzler-Preis (2002) und den Nicolas Born-Preis (2017). Bei Zsolnay erschienen zuletzt die Krimis „Wiener Wunder“ (2014) und „Groschens Grab“ (2015) sowie 2017 sein Roman „Das Floss der Medusa“, für den er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand und den Bayerischen Buchpreis erhielt.

Morgen danach. Orlando und Odete kehren nicht zurück, dafür die Panik in Ludos Leben. Nachdem Fremde am Telefon etwas zurückfordern, von dem Ludo keine Ahnung hat, findet sie beim verzweifelten Suchen in den Sachen ihres Schwagers einen Revolver. Ludo schiesst durch die geschlossene Tür, als drei schwarz gekleidete Männer durch die Türe rufen. Ludo schleppt den Toten hinauf auf die Dachterrasse, wo Orlando einen Garten anlegte, vergräbt die Leiche und mauert die Tür zur Wohnung zu, mit Backsteinen und Mörtel, aus dem ein Pool hätte werden sollen.

Morgen danach. Orlando und Odete kehren nicht zurück, dafür die Panik in Ludos Leben. Nachdem Fremde am Telefon etwas zurückfordern, von dem Ludo keine Ahnung hat, findet sie beim verzweifelten Suchen in den Sachen ihres Schwagers einen Revolver. Ludo schiesst durch die geschlossene Tür, als drei schwarz gekleidete Männer durch die Türe rufen. Ludo schleppt den Toten hinauf auf die Dachterrasse, wo Orlando einen Garten anlegte, vergräbt die Leiche und mauert die Tür zur Wohnung zu, mit Backsteinen und Mörtel, aus dem ein Pool hätte werden sollen. José Eduardo Agualusa, 1960 in Huambo/Angola geboren, studierte Agrarwissenschaft und Forstwirtschaft in Lissabon. Seine Gedichte, Erzählungen und Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seinen Roman „Ein Stein unter Wasser“ (1999) erhielt er den Grande Prémio de Literatura da RTP. Auf Deutsch erschienen die Romane „Die Frauen meines Vaters“, „Barroco Tropical“ und „Das Lachen des Geckos“, für den er 2007 den britischen Independent Foreign Fiction Prize erhielt. „Eine allgemeine Theorie des Vergessens“ stand auf der Shortlist des Man Booker International Prize 2016 und erhält 2017 den hochdotierten International Dublin Literary Award für «A General Theory of Oblivion».

José Eduardo Agualusa, 1960 in Huambo/Angola geboren, studierte Agrarwissenschaft und Forstwirtschaft in Lissabon. Seine Gedichte, Erzählungen und Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seinen Roman „Ein Stein unter Wasser“ (1999) erhielt er den Grande Prémio de Literatura da RTP. Auf Deutsch erschienen die Romane „Die Frauen meines Vaters“, „Barroco Tropical“ und „Das Lachen des Geckos“, für den er 2007 den britischen Independent Foreign Fiction Prize erhielt. „Eine allgemeine Theorie des Vergessens“ stand auf der Shortlist des Man Booker International Prize 2016 und erhält 2017 den hochdotierten International Dublin Literary Award für «A General Theory of Oblivion».

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter. Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

“Denken ist gefährlich, Denken hat Denken zur Folge, du wirst zum Gedankenverfolgten, treiben sie dich in die Enge oder an den Rand des Abgrunds, können Gedanken tödlich sein.“

“Denken ist gefährlich, Denken hat Denken zur Folge, du wirst zum Gedankenverfolgten, treiben sie dich in die Enge oder an den Rand des Abgrunds, können Gedanken tödlich sein.“ Jürg Halter ist neben vielen anderen Gast am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Jürg Halter auch Joachim Sartorius, Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf.

Jürg Halter ist neben vielen anderen Gast am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Jürg Halter auch Joachim Sartorius, Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf.

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“

“Er dachte immer, es genüge, recht zu haben, und genau damit lag er falsch. Er glaubte, es genüge, mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Taten, körperlichem Mut, Rechtschaffenheit, Vernunft. Er ist ein antiker Held, ein Mann Plutarchs“

“Er dachte immer, es genüge, recht zu haben, und genau damit lag er falsch. Er glaubte, es genüge, mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Taten, körperlichem Mut, Rechtschaffenheit, Vernunft. Er ist ein antiker Held, ein Mann Plutarchs“ Bilgerverlag? Der Verlag mit dem Finger mehr? 2001 wurde der Verlag von Ricco Bilger und Kurt Heimann gegründet. Urs Augsburger und Urs Mannhart wurden in dem kleinen Verlag gross. Ein erstaunliches Unternehmen, das Bücher in einem unverwechselbaren Kleid entstehen lässt. Buchkunst, die viel Leidenschaft, eben einen Finger mehr als alle andern zeigt! Ein Verlag mit ungebrochenem Mut und eigenständigem Gesicht!

Bilgerverlag? Der Verlag mit dem Finger mehr? 2001 wurde der Verlag von Ricco Bilger und Kurt Heimann gegründet. Urs Augsburger und Urs Mannhart wurden in dem kleinen Verlag gross. Ein erstaunliches Unternehmen, das Bücher in einem unverwechselbaren Kleid entstehen lässt. Buchkunst, die viel Leidenschaft, eben einen Finger mehr als alle andern zeigt! Ein Verlag mit ungebrochenem Mut und eigenständigem Gesicht! Patrick Deville, geboren 1957, ist ein französischer Schriftsteller. Nach Studien und der vergleichenden Literatur und der Philosphie in Nantes hat Deville im Nahmen Osten, Algerien und in Nigeria gelebt. In den neunziger Jahren hielt er sich in Kuba und anderen lateinamerikanischen Ländern auf. Er publiziert seit den achtziger Jahren. Seine Romane «Pura Vida» und «Äquatoria» wurde ins Deutsche übersetzt. Sein Roman «Kampuchéa» wird im Jahr 2011 von der Zeitschrift Lire zum besten französischen Roman des Jahres ernennt. Sein vorletzter Roman «Peste et Choléra» aus dem Jahr 2012 handelt von dem Bakteriologen Alexandre Yersin.

Patrick Deville, geboren 1957, ist ein französischer Schriftsteller. Nach Studien und der vergleichenden Literatur und der Philosphie in Nantes hat Deville im Nahmen Osten, Algerien und in Nigeria gelebt. In den neunziger Jahren hielt er sich in Kuba und anderen lateinamerikanischen Ländern auf. Er publiziert seit den achtziger Jahren. Seine Romane «Pura Vida» und «Äquatoria» wurde ins Deutsche übersetzt. Sein Roman «Kampuchéa» wird im Jahr 2011 von der Zeitschrift Lire zum besten französischen Roman des Jahres ernennt. Sein vorletzter Roman «Peste et Choléra» aus dem Jahr 2012 handelt von dem Bakteriologen Alexandre Yersin.

Da sind auch die Männer keine Hilfe. Nicht der windige Luc mit seinem schnittigen Amerikaner, seinen Schmeicheleien und Drohungen. Nicht Gigi, der Occasionskönig mit seinen gebräunten Muskeln. Nicht Bolt, der Regionalvertreter des Benzingrossisten. Nicht Holzer, der Immobilienmann und Liebhaber ihrer Freundin Luise und schon gar nicht Andy, der Arzt, der sie einmal zum Glühen bringt. Höchstens Waldi. Aber Waldi ist ein Plüschhund auf der Kasse im Laden und nickt, wenn die Kasse klingelt. Er hört ihr zu.

Da sind auch die Männer keine Hilfe. Nicht der windige Luc mit seinem schnittigen Amerikaner, seinen Schmeicheleien und Drohungen. Nicht Gigi, der Occasionskönig mit seinen gebräunten Muskeln. Nicht Bolt, der Regionalvertreter des Benzingrossisten. Nicht Holzer, der Immobilienmann und Liebhaber ihrer Freundin Luise und schon gar nicht Andy, der Arzt, der sie einmal zum Glühen bringt. Höchstens Waldi. Aber Waldi ist ein Plüschhund auf der Kasse im Laden und nickt, wenn die Kasse klingelt. Er hört ihr zu. Margrit Schriber wurde 1939 in Luzern geboren, als Tochter eines Wunderheilers. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

Margrit Schriber wurde 1939 in Luzern geboren, als Tochter eines Wunderheilers. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.