Wegen der grassierenden Pandemie konnte die Buchtaufe von Laura Vogts neuem Roman «Was uns betrifft» anlässlich des St. Galler Literaturfestivals Wortlaut nicht stattfinden. Aber das Buch ist da und bietet Gründe zuhauf, es zu kaufen und zu lesen. Statt die Fragen an der Buchtaufe zu stellen, hier ein Mailinterview mit der Schriftstellerin:

Ein Haus auf dem Land, ein Mann, ein Kind – ist es das, was Rahel sucht, als sie hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren.

Ein Haus auf dem Land, ein Mann, ein Kind – ist es das, was Rahel sucht, als sie hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren.

„Was uns betrifft“ betrifft jeden, der dein Buch liest. Vielleicht, weil es von den Urängsten einer jungen Frau erzählt, einer werdenden und gewordenen Mutter. Du hättest dieses Buch nie schreiben können, wärst du selbst nicht Mutter geworden. Warum betrifft es mich als Mann?

Es geht doch im Grunde um urmenschliche Themen, die alle betreffen: um die Frage nach dem guten Leben, um Beziehungen, Familie, Ängste und den eigenen Raum. Im Zentrum steht eine junge Frau, und einige ihrer Fragen beziehen sich explizit auf ihr Frau-Sein. Ich wollte die Polarisierung der Geschlechter aber keinesfalls noch stärker machen, sondern darüber schreiben, welchen Problemen Frauen auch heute noch ausgesetzt sind. Dermassen zwischen Berufs- und Familienwelt hin- und hergerissen zu sein, das ist etwas, mit dem Frauen noch immer viel öfter und stärker konfrontiert sind als Männer. Sich damit auseinanderzusetzen bedeutet für Rahel aus „Was uns betrifft“ schliesslich Ermächtigung. Überhaupt ist das für mich ein Schlüsselwort, wenn ich über den Roman spreche: Ermächtigung.

Schon die erste Szene im ersten Teil deines Romans fährt einem in den Unterleib. Rahel, die junge Protagonistin, sitzt in der Lesung eines Schriftstellers namens Boris und mir wird geschildert, wie sich in ihrem Unterleib ein Spermium mit Rahels Eizelle vereint. Als hätte man dem Erzählmotor schon zu Beginn eine Einspritzung verpasst. Wie kommt man auf eine solche Idee?

Bei mir beginnt der Schreibprozess immer sehr intuitiv. Ich schreibe einfach drauflos. Erst später schaue ich nochmals darauf, was da konkret zu Text geworden ist, welche Figuren und Themen sich im Geschriebenen zeigen. So war das auch bei besagter Anfangsszene. Obwohl ich grundsätzlich nicht stringent chronologisch schreibe, stand diese Szene aus dem ersten Kapitel übrigens tatsächlich von Beginn weg am Anfang.

Wenig später zieht Rahel in das Haus eben dieses Schriftstellers. Ein grosses, leeres Haus, weit weg von der Stadt. Boris, der Schriftsteller, gewährt der Schwangeren Asyl, einen Platz. Eigenartigerweise scheint dem Schriftsteller aber ausgerechnet mit Rahels Einzug das Schreiben zu entgleiten. Unleugbare Tatsache, dass sich „Familie“ mit Schreiben nicht verträgt?

Das sehe ich anders. Boris schreibt ja weiter in seinem Atelier unterm Dach, aber das bekommen die LeserInnen weniger mit, da Rahel in „Was uns betrifft“ die zentralere Figur ist. Für Boris geht Familie und Schreiben gut zusammen. Und auch ich selbst erlebe das so: Es geht! Natürlich mit Einschränkungen, mit Kompromissen auf allen Seiten. Es ist ein Privileg, so leben zu können. Viele Frauen haben die Möglichkeiten nicht, relativ frei für sich zu entscheiden, was sie wollen. Dazu kommt, dass uns gewisse Normen nach wie vor prägen. Eine davon besagt, dass die Mutter die wichtigste Bezugsperson für ihre Kinder sei. Erstaunlich oft ist es noch immer die Frau, die nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleibt oder niederprozentig arbeitet und gleichzeitig für Erziehung und Hausarbeit hauptzuständig ist. Dieses Thema ist nicht neu, aber es ist leider noch immer aktuell! Es bräuchte Bewegung in diesem Bereich: Einerseits im Individuellen, dadurch nämlich, dass über gewisse Themen endlich im grösseren Rahmen gesprochen wird: Rollenbilder, Stereotype, usw. Und natürlich müsste auch politisch einiges geschehen. Es geht um Lohngleichheit, Vaterschaftsurlaub, Teilzeit- und Care-Arbeit – um nur einige von vielen Begriffen zu nennen.

Es sind drei wichtige Frauen in deinem Roman; Verena, die an Krebs erkrankte Mutter, Rahel, die Jazzsängerin, und Fenna, ihre Schwester. In keinem der drei Frauenleben scheinen Männer eine wirklich gute Rolle zu spielen. Martin, Rahels Freund setzt sich ab. Erik verlässt die schwangere Verena und Rahel schon früh. Und Fenna kämpft sich an Luc ab. Muss mich das als Mann beunruhigen oder ist das der Erkenntnis geschuldet, dass Beziehungen zwischen Menschen permanentes Wagnis sind?

Beziehungen sind Wagnisse, ja. Würde man die Geschichte aus der Sicht der Männer zeigen, wäre das Bild ein anderes, denn auch Verena, Fenna und Rahel sind nicht „perfekt“, sondern teilweise verfangen in Rollenbildern und Zwängen, die ihnen die Gesellschaft auferlegt – oder sie sich auferlegen lassen. Ich habe mich allerdings bewusst für den Fokus auf die Frauen entschieden. Es ist Fakt, dass sich für Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch immer viel schwieriger gestaltet. Dass Frauen in vielen Lebensbereichen noch immer nicht dieselben Chancen haben wie Männer. Dass – laut Amnesty International – mindestens jede fünfte Frau bereits einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Über solche Themen wollte ich in „Was uns betrifft“ schreiben, ohne über „die Männer“ zu werten.

Rahel ist Musikerin, wohnte einst mit ihrer Freundin Maya in einer WG zusammen und träumte von einem Leben als Sängerin und Songschreiberin. Dann ereilt sie das Schicksal vieler Frauen. Sie wird ungewollt schwanger und gezwungen, ein Leben zu leben, das sie sich nicht aussuchte. Der Vater des Kindes seilt sich ab, verschwindet von der Bildfläche. Ist dein Roman die Suche nach einer verlorenen Stimme?

Es ist vielmehr die Suche nach Zwischenräumen. Am Anfang ist sich Rahel ja klar: Entweder Kind oder Kunst, beides zusammen scheint ihr unmöglich. Erst nach einer grossen Krise – nach der Geburt ihres zweiten Kindes -, beginnt Rahel, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, zu ahnen, dass es auch ein „Dazwischen“ gibt, einen Bereich also, in dem sie aktiv Entscheidungen treffen kann. Zum Glück macht es Boris ihr einfach. Von Anfang an wollte er ihr dabei helfen, beides zu leben: Familie und Kunst. Aber das war Rahel aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Du schreibst dich extrem nahe an deine Protagonistin, bildlich und emotional. „Was uns betrifft“ ist ein Buch von selten weiblicher Dominanz. Ein Buch, dass so nie von einem Mann geschrieben werden könnte und deshalb für den Mann zu einem wahren Leseabenteuer werden kann. Ist der Titel auch eine Mahnung an das andere Geschlecht?

Es geht mir darum, auszudrücken, dass die Themen, die das Buch behandelt, uns alle etwas angehen, egal, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen. Postnatale Depression, Geburt, Beziehungen, das sind keine „Frauenthemen“, sondern gesellschaftsrelevante Themen. Ich finde es extrem wichtig, sie aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten. Sehr lange – und noch immer zu grossen Teilen – wurde die Literatur vom männlichen Blick geprägt. Wie schon Virginia Woolf in ihrem Essay „Ein Zimmer für sich allein“ bemerkte: Frauen hatten keinen Raum und kaum Möglichkeiten, zu schreiben. Sie wurden vielmehr vom Mann beschrieben. Über die eigene Körperlichkeit, über Sexualität und Geburt zu schreiben, das bedeutet meines Erachtens Ermächtigung. Und diese Ermächtigung, die in „Was uns betrifft“ von Frauen ausgeht, betrifft alle Menschen, denn über diese Themen zu sprechen und zu schreiben, verändert am Ende die gesamte Gesellschaft. Es geht ums Neu-Denken, um Gleichberechtigung. Um ein Umdenken von „Familie“ auch.

„Was uns betrifft“ ist auch ein Roman über die gescheiterten Ausbruchsversuche einer Mutter. Manchmal liest man regelrechte Hilferufe; Ich will weg! Ein solches Schreiben braucht doch auch Mut, zumal man schnell darauf angesprochen wird, ob das nun der eigenen Biographie entspringe. Bist du mutig?

In diesem Sinne vielleicht schon. Beim Schreiben folge ich den Figuren und Themen, die mich um- und antreiben, ohne Angst. Lange bin ich damit im „stillen Kämmerchen“. Manchmal, wenn ich mich dann aus diesem Schreibraum heraus begebe, erstaunt es mich, wenn mir Leute sagen, sie fänden es mutig, dass ich in meinen Texten bestimmte Themen anspreche oder gewisse Textstellen auf der Bühne vorlese, zum Beispiel Szenen, bei denen es um Sexualität geht. Aber hey, fast alle Menschen haben Sex. Die meisten Menschen sind durch Sex entstanden. Wäre es nicht an der Zeit, öfters und schamloser über diese Themen zu sprechen? Gewisse Begriffe in unser Alltagsvokabular zu integrieren? In „Was uns betrifft“ sprechen Fenna, Rahel und Verena auch darüber, zum Beispiel über Bezeichnungen des weiblichen Geschlechts. Fotze, Möse, Vulva; das sind Wörter, die es neu zu betrachten und in den Mund zu nehmen gilt, finde ich.

Zwischen Mann und Frau liegt nur ein Chromosom. Wenn ich dein Buch lese, breitet sich aber ein Meer an Unterschieden aus, urmenschliche, soziale, echte und aufgezwungene. Bist du nach diesem Roman eine andere Frau? Eine Frau mit anderer Sichtweise?

Wie gesagt, ich würde die Polarisierung Frau-Mann lieber auflösen statt noch stärker zu machen. Urmenschliche Unterschiede? Ist das wirklich so? Geht es nicht vielmehr um die Sozialisierung, um jahrhundertelange Anschauungen, die sich eingenistet haben und als „biologisch gegeben“ betrachtet werden? Geht es nicht sehr stark um Rollenbilder, die wir unseren Kindern schon ganz früh aufzwingen, bewusst oder unbewusst?

Mich beim Schreiben von „Was uns betrifft“ mit Themen wie Feminismus, Sexismus, Postnatale Depression, und so weiter, auseinanderzusetzen, hat mich wahrscheinlich schon ein wenig verändert. So oder so, Schreiben ist für mich immer ein Prozess. Nach der Arbeit an einem Text blicke ich immer etwas anders auf die Welt und habe das Gefühl, ein klitzekleines bisschen mehr verstanden zu haben.

„Was uns betrifft“ erzählt von einer Mutter, die Zeit zum Schreiben sucht. Mit Sicherheit etwas, was Schriftstellerin und Protagonistin gemeinsam haben. Schwierig, weil Muttersein nicht einfach so zur Seite geschoben werden kann. Wie kann das Laura Vogt?

Mein Partner und ich teilen uns die Kinderbetreuung fifty-fifty. Es geht ihm als Vater also gleich wie mir: Die Zeit für die eigenen Arbeiten ist beschränkt. Aber weil die Kinder uns beide gut kennen und wir beide alle Aufgaben in der Erziehung und im Haushalt übernehmen, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wenn ich nicht zu Hause bin. Meine Kinder haben dann den Vater, der sie tröstet, wenn sie nicht einschlafen können oder krank sind.

Würde allgemein breiter gedacht und nicht bloss im Kleinfamilien-System, dann würde den Eltern viel Stress erspart, davon bin ich überzeugt. Kinder brauchen andere Kinder. Erwachsene brauchen andere Erwachsene. Wir selbst leben in einer kleinen Genossenschaft mit neun Kindern und neun Erwachsenen. Diese Art von Gemeinschaft ermöglicht ein Miteinander: man hilft sich aus, verbringt Zeit beisammen, lernt voneinander.

Dein Roman ist immer wieder von kursiv geschriebenen Texten durchsetzt, die dann im dritten Teil ihre Fortsetzung finden. Texte, die ebenso an Tagebucheinträge erinnern wie in ihrer Art, wie sie gesetzt sind, an Gedichte. Entstanden beide zeitgleich?

Die kursiven Texte entstanden, als ich den zweiten Teil des Romans zu schreiben begann, in dem es eine Art Zoom-Bewegung gibt. Nun sind die Mutter Verena und die Schwester Fenna zu Rahel gereist, und zwei Tage der intensiven Auseinandersetzung beginnen. In diesem Teil gibt es ausserdem Rückblicke zu Rahels Versuch, aus ihrem Leben auszubrechen, den sie wenige Wochen zuvor unternahm. Rahel kommt in diesem Teil des Romans endlich wieder ins Schreiben und damit auch wieder näher zu sich selbst. Das zeigen die kursiven Texte aus ihrem Tagebuch. Und ja: sie entstanden gleichzeitig wie die übrigen Textstellen aus dem zweiten Teil von „Was uns betrifft“.

Im zweiten Teil deines Roman treffen sich die kranke Mutter und die beiden Töchter in Boris Haus. War von Anfang an klar, wie dieses Treffen ausgehen würde oder bist du mit den drei Frauen in dieses Treffen hineingegangen?

Ich arbeite im ersten Moment immer sehr intuitiv. Als erstes stehen die Figuren mit ihren Fragen und Themen. Im Verlaufe der Texterarbeitung gehe ich mit ihnen mit – ich weiss immer erst nach und nach, was geschieht, und bin somit sehr nah an ihren Erlebnissen dran. Wie das Treffen im zweiten Teil konkret ausgehen würde, war lange Zeit sehr offen. Dass es am Ende eine Art Lösung, eine Art Öffnung gibt, ahnte ich hingegen früh. Es ging ja darum, dass die drei endlich über Dinge sprechen, die sie lange bei sich behalten haben. Durch ihre Gespräche beginnt ein Abstreifen von Altem, ein Zusammenrücken und Weitergehen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die Szene schrieb, in der sich Verena, Rahel und Fenna über das Eingemachte von Rahel hermachen. Damals hielt ich mich für eine Woche in einer Jurte in der Nähe von Bischofszell auf, um zu schreiben. Es war ein Befreiungsakt, auch für mich.

Es gibt den Muttermund. Wo ist der Vatermund?

Ich freue mich darauf, das erzählt zu bekommen!

Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

Beitragsbilder © Laura Vogt (Atelier St. Gallen)

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter.

Mit der Familie geflohen aus dem Osten, vorübergehend in einem Flüchtlingslager und im Westen alles daran setzend, am Aufschwung teilzuhaben, ist das kleine Mädchen, das oft nicht will, wie man es gerne hätte, eine Last, ein Prüfstein, ein lästiger Klotz. Je länger die Kampfehe der Eltern dauert, je tiefer sich die Mutter in Abhängigkeiten von Ärzten und Medikamenten, von Beruhigungsmitteln und Diagnosen verliert, desto wichtiger wird abends die starke Hand des Vaters, die den Bengel ins Lot prügeln soll. „Das Mädchen braucht eine starke Hand.“ Und wenn das noch zu wenig ist, auch einmal eine Portion Valium aus dem Tablettensortiment der Mutter. Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im brandenburgischen Dahme, lebt im Süden Frankreichs. Ihr umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 erhielt sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.

geschehen, wenn ein Kind stirbt? Arja Lobsigers Erstling ist ein feinfühliger Roman über den Einschlag eines Kometen, wenn nichts mehr dort ist, wo es einmal war, wenn Schäden irreparabel sind, wenn das, was zurückbleibt, ein Trümmerfeld bleibt. Arja Lobsiger hat sich für ihren ersten Roman einen schweren Stoff ausgesucht. Einen Stoff, an dem man leicht scheitern könnte. Dann, wenn sie darin ertrunken wäre, wenn sie die nötige Distanz nicht gefunden hätte. Aber Arja Lobsiger gelingt ein eindringlicher Roman über den Verlust. Nicht nur vom Verlust eines Lebens, eines Kindes, sondern vom Verlust einer Liebe, vom Verlust von Nähe und vom Verlust von Eltern. Denn so wie Alice und Jonas ihren Jüngsten verlieren, verliert Etna ihren Bruder und ihre Eltern. Jonas verliert Alice und Alice den Boden unter den Füssen.

geschehen, wenn ein Kind stirbt? Arja Lobsigers Erstling ist ein feinfühliger Roman über den Einschlag eines Kometen, wenn nichts mehr dort ist, wo es einmal war, wenn Schäden irreparabel sind, wenn das, was zurückbleibt, ein Trümmerfeld bleibt. Arja Lobsiger hat sich für ihren ersten Roman einen schweren Stoff ausgesucht. Einen Stoff, an dem man leicht scheitern könnte. Dann, wenn sie darin ertrunken wäre, wenn sie die nötige Distanz nicht gefunden hätte. Aber Arja Lobsiger gelingt ein eindringlicher Roman über den Verlust. Nicht nur vom Verlust eines Lebens, eines Kindes, sondern vom Verlust einer Liebe, vom Verlust von Nähe und vom Verlust von Eltern. Denn so wie Alice und Jonas ihren Jüngsten verlieren, verliert Etna ihren Bruder und ihre Eltern. Jonas verliert Alice und Alice den Boden unter den Füssen. Arja Lobsiger, geboren 1985, lebt in Nidau (Schweiz). Sie studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel Literarisches Schreiben und schloss ihr Studium 2009 mit dem Bachelor of Arts in Creative Writing ab. Anschliessend absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Bern die Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Arja Lobsiger veröffentlichte Essays und Kurzgeschichten in Zeitschriften und schrieb für den Zürcher Tages-Anzeiger einen Literaturblog. Sie ist Gewinnerin von Literaturwettbewerben, unter anderem des Berner Kurzgeschichtenwettbewerbs.

Arja Lobsiger, geboren 1985, lebt in Nidau (Schweiz). Sie studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel Literarisches Schreiben und schloss ihr Studium 2009 mit dem Bachelor of Arts in Creative Writing ab. Anschliessend absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Bern die Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Arja Lobsiger veröffentlichte Essays und Kurzgeschichten in Zeitschriften und schrieb für den Zürcher Tages-Anzeiger einen Literaturblog. Sie ist Gewinnerin von Literaturwettbewerben, unter anderem des Berner Kurzgeschichtenwettbewerbs.

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is› weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is› weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

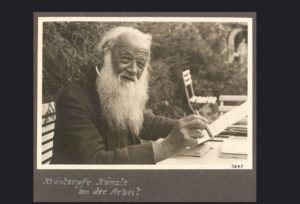

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur!

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur! regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann.

regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann. Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.