Als ich Rodriguez an der Polizeistation 70 Miles Junction ablieferte, war er schon fünf Stunden tot. Fünf Stunden sind eine lange Zeit bei der Hitze, und deshalb war ich erleichtert, als ich ihn dem Sheriff übergeben konnte. Sie haben einen Kühlraum für solche Fälle. Vielleicht klingt das jetzt ein wenig gleichgültig, aber so ist es nicht gemeint. Rodriguez war mir in den vier Tagen unseres Zusammenseins sehr nah gekommen, ich möchte sagen, wir waren Freunde. Dass ich ihn so schnell verlieren musste, bedauere ich. Und seinen toten Körper durch die Wüste zu chauffieren war grauenvoll, ich bin sicher, ich werde noch in Jahren nachts erwachen und ihn auf dem Beifahrersitz sehen, den Kopf an die Scheibe gelehnt, die kurzen Beine seltsam gestreckt, diesen kleinen Mann mit den langen Haaren, die so kräftig und glänzend waren, dass jede Echthaarperückenfirma ihm einen horrenden Preis dafür geboten hätte. Ich hatte ihm den Hut aufgelassen und auch die Brille nicht abgesetzt, weil er sie im Wachzustand stets trug, eine grün verspiegelte Pilotenbrille, ich weiss nicht, wie er das aushalten konnte, immer dieser Blick auf die Welt durch froschgrünes Glas. Das Kissen mit den Kaffeebohnen hatte ich zwischen die Scheibe und seinen Kopf geschoben, aber es war weggerutscht, so hatte ich es ihm in den Schoss gelegt und seine Hände darauf zusammengefaltet, nicht damit es aussah, als bete er, sondern damit seine Arme nicht herunterbaumelten während der Fahrt, an die in der Hitze schnell einsetzende Totenstarre hatte ich nicht gedacht vor lauter Aufregung.

Rodriguez und ich sind im selben Jahr geboren, 1961. Das stellten wir in der Bar in Veracruz, in der wir uns kennengelernt hatten, schnell fest. Man fühlt sich Menschen des selben Jahrgangs ja auf eigentümliche Weise nah, sogar dann, wenn man aus unterschiedlichen kulturellen Räumen kommt, so wie wir. Rodriguez war Mexikaner, ich bin Schweizer. Ich bin einer von jenen Männern mittleren Alters, die man in der Zürcher Altstadt in den Kneipen herumsitzen und vor den Kneipen herumstehen sieht. Einer von denen, die Zeit im Überfluss haben. Wir sehen einander alle ähnlich, leicht ergraut, die dünner werdenden Haare im Nacken etwas zu lang, die Jeans etwas zu ausgebeult, viele von uns sind Fotografen oder Schreiber oder Künstler oder Handwerker, Instrumentenbauer zum Beispiel. Fast alle rauchen wir. Solche wie mich gab es schon immer; als ich ein Kind war, sahen sie auch so aus, glaube ich mich zu erinnern, sie waren mir nie unangenehm.

T. hatte mich nach monatelangem Hin und Her mit einer SMS endgültig abserviert, der Satz lautete: Ich liebe dich nicht, wie du mich liebst; ich will eine Pause. Das mit den Pausen kennt man ja, das wird nichts mehr. Deshalb war ich nach Mexiko geflogen. Und hatte Rodriguez in der Bar kennengelernt. Ihm ging es an jenem Abend blendend, ganz im Gegensatz zu mir. Er hatte Pläne, bahnbrechende Pläne, und er teilte sie mir umgehend mit. Er wolle in die Vereinigten Staaten reisen, er habe nämlich eine Geschäftsidee. Männer wie ich haben oft Geschäftsideen, in Zürichs Kneipen stehen wir gerne am Tresen, trinken Rotwein und erzählen einander davon. Ich bin also ein grosser Freund von Geschäftsideen. Rodriguez, so erfuhr ich, besass eine bescheidene Kaffeeplantage in den Bergen hinter Veracruz, er war einer jener fünfundzwanzig Millionen Kleinbauern, die die Welt mit Kaffeebohnen versorgen, handgepflückt. Er wolle sich, so sagte er, mit seinen Bohnen von den anderen Bauern abheben, er strebe nach Höherem. Um den Marktpreis – el precio del mercado – eines Produktes anzuheben, müsse es sich von anderen durch eine gezielte Werbemassnahme unterscheiden. Und die fände er in Amerika, im Valle de la muerte, dem Tal des Todes. Ich war beeindruckt. Er wolle sich umschauen, ob er einen abgeschiedenen Platz finde, wo er seine frisch geernteten und gewaschenen Bohnen zum Trocknen auslegen könne. Dann könne er den Kaffee so nennen: Coffea arabica – Valle de la muerte. Die Idee sei ein Knaller, das müsse ich doch zugeben. Es gebe ja auch diesen schottischen Whisky, der über den Äquator geschifft werden müsse, bevor er verkauft werden dürfe. Der sei weltberühmt! Ich war wirklich beeindruckt. Und ich hatte nichts zu tun. Also begleitete ich Rodriguez auf seiner Fahrt nach Norden, drei Tage waren wir quer durch Mexiko unterwegs, ich schlief in mittelmässigen Hotels, Rodriguez auf dem Hotelparkplatz im Auto zusammengekauert, er meinte, er wolle die Kaffeebohnen nicht unbeaufsichtigt lassen. Sein Mazda war in einem beklagenswerten Zustand, zudem roch es darin eigentümlich. Die feuchten Bohnen, erklärte Rodriguez, er habe sie in Kissen und Decken eingenäht, der Grenze wegen. Er wisse nicht genau, ob Kaffeeimport legal sei, er fürchte aber eher nicht. Ich machte mir keine Sorgen, man hat ja in den Wochen, nachdem man verlassen worden ist, sowieso das Gefühl, das Leben sei am Ende angelangt. Es sind irgendwie grossartige Wochen, ich habe sie schon mehrmals durchlebt. Bei Lichte besehen war bislang immer ich derjenige, der verlassen worden ist. Und nie war ich so wagemutig wie in den aufgewühlten Zeiten danach.

Wir kamen problemlos über die Grenze. Ich wedelte mit meinem roten Pass, der Immigration Officer wurde sofort freundlich, murmelte etwas von einem Schweizer Urgrossvater, Amstutz oder so, vielleicht sprach er auch von Amsteg. Rodriguez nahm sogar für einen Moment seine Brille ab. Er hatte goldenglänzende Augen, einen liebenswürdigen Blick. Ich glaube, wir sahen vertrauenserweckend aus. Vielleicht war der Beamte auch nur müde. Auf alle Fälle ging alles sehr schnell, Grenzzaun und illegale Immigranten hin oder her. Von Douglas aus dauerte es weitere neun Stunden, bis wir unser Ziel erreicht hatten: das Death Valley.

Natürlich kannten wir die Geschichten von jenen Leuten, die vom Highway abfahren, um auf Sandpisten durch die Gegend zu holpern und dann verloren zu gehen. Man liest immer wieder davon, Gerippe, die Jahre später aufgefunden werden, Zeichen menschlichen Lebens, Wasserflaschen hinter Kakteen, ein kaputtes Handy, ein zerfledderter Personalausweis, all diese Sachen. Aber, das war ja gerade der Witz an Rodriguez’ Plan: Wir mussten eine möglichst abgelegene Stelle finden, an der er sein zukünftiges Geschäft aufbauen – oder besser gesagt: auslegen – konnte. Wir übernachteten im Amargosa Opera House, ein im Laufe der Jahrzehnte schäbig gewordenes Kulthotel am Eingang des Tals. Die Zeiten der Theateraufführungen unter der Regie einer exzentrischen Besitzerin waren längst vorbei, ausser uns war nur noch ein holländisches Paar zu Gast, sie stritten ausdauernd. Wir wollten früh schlafen, blieben aber an der Bar hängen. Nach ein paar Schnäpsen schlug ich im Scherz vor, wir sollten unsere Testamente schreiben, man wisse ja nie, Klapperschlangen und so. Rodriguez ging erstaunlicherweise sofort darauf ein, rief laut nach Stift und Papier. Echt jetzt?, fragte ich. Klar, sagte Rodriguez. Ich verzog mich an den Tisch mit der Eckbank, dachte kurz nach und setzte T. als Alleinerbin ein. Das war natürlich reine Boshaftigkeit, sie würde zwar rund zwölftausend Franken erben, hätte allerdings auch ungeheuer viel Aufwand mit den zahllosen Kleinigkeiten, die es nach einem Todesfall zu erledigen gab, zumal bei einem unordentlichen Menschen wie mir. Gleichzeitig wäre sie gerührt und würde ihr Leben lang von einem schlechten Gewissen geplagt. Zudem müsste sie sich meine Fotoalben anschauen und würde mich lieben für immer. T. war die perfekte Wahl. Bei Rodriguez dauerte das Schreiben kaum länger. Beide steckten wir die kleingefalteten Testamente in unsere Brieftaschen. Dann ging ich ins Bett und er ins Auto.

Ich kann die Geschichte hier abkürzen. Wir fanden am nächsten Tag nach langer Suche tatsächlich einen geeigneten Platz, weit abgelegen, nicht sandig, nicht steinig, nicht hügelig. Ein flaches Stück Land, im Hintergrund waren kahle Berge zu sehen. Rodriguez stürzte aus dem Auto, breitete Tücher auf dem Boden aus und riss zitternd vor Aufregung seine Kissen und Decken auf. Die Kaffeebohnen, die herauskullerten, sahen anders aus, als ich es erwartet hatte. Blass, gräulich, unspektakulär. Sie waren trocken, aber eben noch nicht sonnengetrocknet. Und die Sonne schien gnadenlos, die Hitze war wirklich grotesk. Wie lange die hier liegen müssten, fragte ich etwas bang, doch Rodriguez schwieg. Er kauerte am Boden, verteilte die Bohnen über die Tücher und streichelte sie liebevoll mit den Händen, manchmal zupfte er ein Resthäutchen ab. Vielleicht war es dieses versonnene Liebkosen, das mich derart rührte, dass ich keine spöttische Bemerkung machte; der Mann liebte seine Bohnen wirklich. Ich setzte mich in den Schatten des Autos und schaute Rodriguez nur zu, beobachtete seine rauhen Bauernhände, die plötzlich unfassbar zart zu sein schienen. Es war still, sehr still. Sämtliche Geräusche fehlten. Einmal blickte er auf und hob glückstrahlend beide Daumen. Sein Business – bisiness, wie er immer sagte – würde funktionieren.

Dann fiel er um. Rodriguez kippte einfach zur Seite. Sein Kopf stürzte auf den ausgetrockneten Boden, vom langen Haar umringt, die Brille hing ein wenig schief. Es kann kein lautes Geräusch gewesen sein, aber mir war, als ob ein Donnergrollen durch das Tal gezogen wäre, eine Art verzögerter Knall, mit einem bebenden Nachhall. Es muss die Hitze gewesen sein oder der Schock, der mein Gehirn anders arbeiten liess. Ich wusste sofort, dass er tot war. Ich schleppte ihn zum Auto und hob ihn auf den Beifahrersitz. Wir rumpelten Ewigkeiten über diese Piste zurück auf den Highway und dann direkt zur Polizeistation. Der Sheriff wunderte sich nicht sehr, ein Herzstillstand in der Wüste ist kein ungewöhnlicher Tod. Ich überreichte ihm die Brieftasche. Erst da erfuhr ich den vollständigen Namen meines Freundes: Ruben Ramón Rodriguez. Ich blickte durch das Fenster und sah, wie zwei Polizisten den Leichnam ins Gebäude trugen. Als ich mich zurückdrehte, sagte der Sheriff: Sie sind also der Alleinerbe? Was bin ich, fragte ich. Der Alleinerbe. Wir müssen das aber erst prüfen, bevor Sie den Wagen übernehmen dürfen. Ich liess mir Rodriguez’ Testament zeigen. Und tatsächlich, da stand mein Name. Und davor: mi fiel amigo. Ich war sehr bewegt.

Nun sitze ich also in dieser Ödnis in einer Polizeistation, warte und friere. Sie kühlen hier wie die Verrückten. Sobald alles geregelt ist, werde ich ins Tal des Todes zurückgehen und die Bohnen einsammeln, hoffentlich finde ich den Abzweig noch. Danach fahre ich nach Mexiko und schaue mir meine kleine Plantage an. Ich werde mit einem Kumpel in der Schweiz telefonieren, dessen Stiefbruder in einem Kaffeeladen arbeitet. Ich werde eine Werbekampagne lancieren und einen neuen Espresso auf den Markt bringen, einen höllenstarken. Er wird Coffea arabica – Valle de la muerte – limited edition Ruben Ramón Rodriguez heissen. Ja, so wird das sein.

Zora del Buono wurde 1962 in Zürich als Tochter einer Schweizerin und eines Italieners geboren. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und an der Hochschule der Künste Berlin und arbeitete als  Entwurfsarchitektin und Bauleiterin in Berlin. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern von mare – die Zeitschrift der Meere und war stellvertretende Chefredakteurin. Von Zora del Buono sind in Buchform bisher die Romane „Canitz› Verlangen“ und „Big Sue“ sowie „Hundert Tage Amerika“, Aufzeichnungen einer mehrwöchigen Autofahrt von Neufundland nach Florida, die Tunnelnovelle “Gotthard”, das Baumbuch „Das Leben der Mächtigen“ und zuletzt bei C. H. Beck der Roman „Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt“.

Entwurfsarchitektin und Bauleiterin in Berlin. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern von mare – die Zeitschrift der Meere und war stellvertretende Chefredakteurin. Von Zora del Buono sind in Buchform bisher die Romane „Canitz› Verlangen“ und „Big Sue“ sowie „Hundert Tage Amerika“, Aufzeichnungen einer mehrwöchigen Autofahrt von Neufundland nach Florida, die Tunnelnovelle “Gotthard”, das Baumbuch „Das Leben der Mächtigen“ und zuletzt bei C. H. Beck der Roman „Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt“.

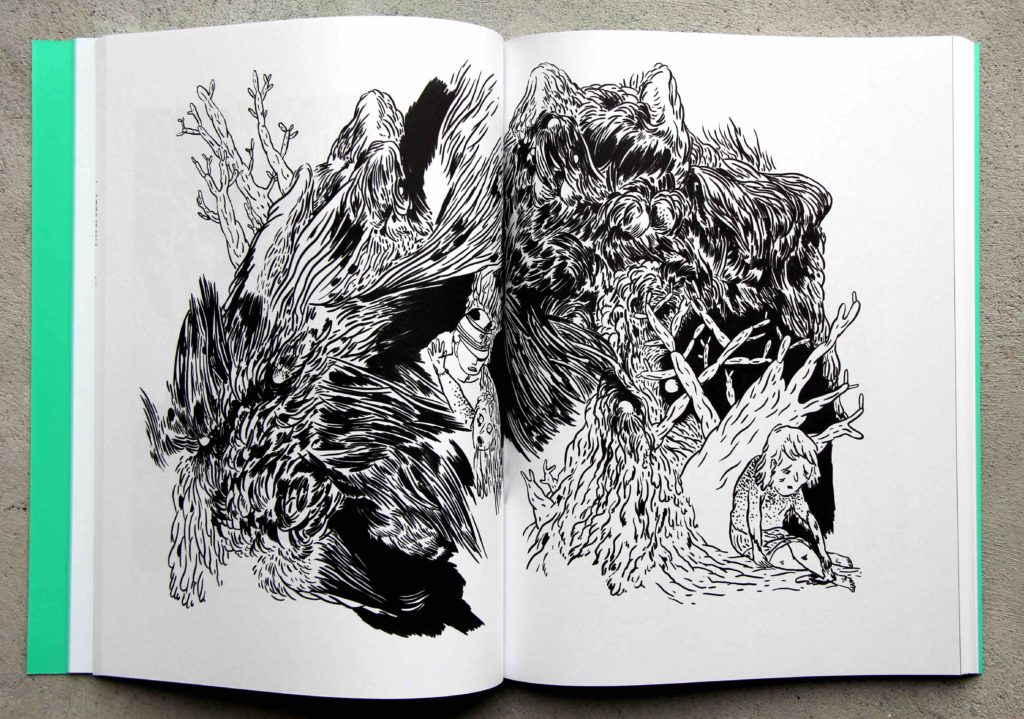

Der Vorführraum im Kunstmuseum St. Gallen war übervoll. Während einzelne Bildseiten des neuen Buches an die Wand projieziert wurden, unterhielten sich die Künstlerin Lika Nüssli und die Kuratorin des Cartoonmuseums in Basel Anette Gehrig über die Motivationen, den Entstehungsprozess, die Absichten und die Freuden der Buchentstehung. Davon, dass der Comic, die Graphic Novel für viele noch immer eine Nischensparte ist, war der Andrang der Kulturinteressierten im Untergeschoss des Museums an diesem Sonntag trotz wärmender Frühlingssonne nichts zu spüren.

Der Vorführraum im Kunstmuseum St. Gallen war übervoll. Während einzelne Bildseiten des neuen Buches an die Wand projieziert wurden, unterhielten sich die Künstlerin Lika Nüssli und die Kuratorin des Cartoonmuseums in Basel Anette Gehrig über die Motivationen, den Entstehungsprozess, die Absichten und die Freuden der Buchentstehung. Davon, dass der Comic, die Graphic Novel für viele noch immer eine Nischensparte ist, war der Andrang der Kulturinteressierten im Untergeschoss des Museums an diesem Sonntag trotz wärmender Frühlingssonne nichts zu spüren.

Intime Szenen einer Begegnung, Geschichten von verlorener Heimat, Verdingkindern, Verlust und der Macht der Erinnerung an einem Ort der Auflösung, in einem Haus, in dem nicht nur auf Seiten der Insassen Welten, Nationen und Geschichten aneinanderstossen.

Intime Szenen einer Begegnung, Geschichten von verlorener Heimat, Verdingkindern, Verlust und der Macht der Erinnerung an einem Ort der Auflösung, in einem Haus, in dem nicht nur auf Seiten der Insassen Welten, Nationen und Geschichten aneinanderstossen. Lika Nüssli, 1973 in Gossau SG geboren, im Restaurant Schäfli aufgewachsen. Nach dem Vorkurs in Romanshorn, einem Englandaufenthalt und einer Ausbildung zur Textildesignerin in Herisau studierte sie Illustration an der Hochschule für Design + Kunst in Luzern. Seit 2003 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in St.Gallen. Lika Nüssli unterrichtet im Propädeutikum der Schule für Gestaltung und an der Talentschule in St.Gallen Illustration und Zeichnen. Seit 2014 organisiert sie die Comic-Lesungen im Rahmen von WORTLAUT an den St.Galler Literaturtagen. Im Kunstraum NEXTEX kuratiert sie eine Comicausstellung und eine Performans-Reihe.

Lika Nüssli, 1973 in Gossau SG geboren, im Restaurant Schäfli aufgewachsen. Nach dem Vorkurs in Romanshorn, einem Englandaufenthalt und einer Ausbildung zur Textildesignerin in Herisau studierte sie Illustration an der Hochschule für Design + Kunst in Luzern. Seit 2003 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in St.Gallen. Lika Nüssli unterrichtet im Propädeutikum der Schule für Gestaltung und an der Talentschule in St.Gallen Illustration und Zeichnen. Seit 2014 organisiert sie die Comic-Lesungen im Rahmen von WORTLAUT an den St.Galler Literaturtagen. Im Kunstraum NEXTEX kuratiert sie eine Comicausstellung und eine Performans-Reihe.

Entwurfsarchitektin und Bauleiterin in Berlin. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern von mare – die Zeitschrift der Meere und war stellvertretende Chefredakteurin. Von Zora del Buono sind in Buchform bisher die Romane „Canitz› Verlangen“ und „Big Sue“ sowie „Hundert Tage Amerika“, Aufzeichnungen einer mehrwöchigen Autofahrt von Neufundland nach Florida, die Tunnelnovelle “Gotthard”, das Baumbuch „Das Leben der Mächtigen“ und zuletzt bei C. H. Beck der Roman „Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt“.

Entwurfsarchitektin und Bauleiterin in Berlin. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern von mare – die Zeitschrift der Meere und war stellvertretende Chefredakteurin. Von Zora del Buono sind in Buchform bisher die Romane „Canitz› Verlangen“ und „Big Sue“ sowie „Hundert Tage Amerika“, Aufzeichnungen einer mehrwöchigen Autofahrt von Neufundland nach Florida, die Tunnelnovelle “Gotthard”, das Baumbuch „Das Leben der Mächtigen“ und zuletzt bei C. H. Beck der Roman „Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt“.

geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann.

geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann. Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»

Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»

Aber Hana ist auch nach einem Jahrzehnt als Mark nicht vergessen. Eine Cousine, die wie viele andere mit ihrer Familie auswanderte und in den USA eine neue Existenz aufbaute, schreibt Hana Briefe. Und im Oktober 2001, fast 15 Jahre nach der ersten Metamorphose, beginnt der langsame Weg vom kettenrauchenden, trinkfesten Mark zurück zu Hana, der nur in grösstmöglicher Distanz von ihrer Heimat die zweite Metamorphose gelingen kann. Wieder eine Verwandlung, mit der sie alles verlieren kann und wieder aufnimmt, was sie einst für immer ablegte.

Aber Hana ist auch nach einem Jahrzehnt als Mark nicht vergessen. Eine Cousine, die wie viele andere mit ihrer Familie auswanderte und in den USA eine neue Existenz aufbaute, schreibt Hana Briefe. Und im Oktober 2001, fast 15 Jahre nach der ersten Metamorphose, beginnt der langsame Weg vom kettenrauchenden, trinkfesten Mark zurück zu Hana, der nur in grösstmöglicher Distanz von ihrer Heimat die zweite Metamorphose gelingen kann. Wieder eine Verwandlung, mit der sie alles verlieren kann und wieder aufnimmt, was sie einst für immer ablegte.

«Wenn Menschen Geschichten erzählen, lügen sie, was die Ereignisse betrifft, aber nicht über die anderen Dinge, da lügen sie nicht – zumindest nicht absichtlich.»

«Wenn Menschen Geschichten erzählen, lügen sie, was die Ereignisse betrifft, aber nicht über die anderen Dinge, da lügen sie nicht – zumindest nicht absichtlich.» John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis.

John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis.

hingezogen, nicht nur weil er jünger als sie zu sein scheint. Sie treffen sich wieder, immer wieder, fast jeden Tag. Gürkan entschuldigt sich für seine Küsse. Während er sich immer tiefer in den Zwist mit seinem Gewissen manövriert, treibt es Anna immer offensichtlicher hin, ihre Leidenschaft für diesen Mann in die Öffentlichkeit zu tragen. Während es Gürkan zu zerreissen droht, provoziert sie immer offensiver das Schicksal. Etwas, was auch ihr Mann spürt und die Umgebung an Ihrem Arbeitsplatz. So sehr, dass sie unverhofft zu einem vielleicht letzten Engagement als Primaballerina kommt. Noch einmal eine Hauptrolle. Gürkan droht in seinem inneren Zwist zu versinken, während der Stern Annas noch einmal alles überstrahlen soll.

hingezogen, nicht nur weil er jünger als sie zu sein scheint. Sie treffen sich wieder, immer wieder, fast jeden Tag. Gürkan entschuldigt sich für seine Küsse. Während er sich immer tiefer in den Zwist mit seinem Gewissen manövriert, treibt es Anna immer offensichtlicher hin, ihre Leidenschaft für diesen Mann in die Öffentlichkeit zu tragen. Während es Gürkan zu zerreissen droht, provoziert sie immer offensiver das Schicksal. Etwas, was auch ihr Mann spürt und die Umgebung an Ihrem Arbeitsplatz. So sehr, dass sie unverhofft zu einem vielleicht letzten Engagement als Primaballerina kommt. Noch einmal eine Hauptrolle. Gürkan droht in seinem inneren Zwist zu versinken, während der Stern Annas noch einmal alles überstrahlen soll. Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman „Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit“ wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling „Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare“ ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Perikles Monioudis, und Kindern in Zürich.

Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman „Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit“ wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling „Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare“ ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Perikles Monioudis, und Kindern in Zürich.

Krankenhauskirchenbau der Weimarer Republik. Seit 2002 ist sie freiberufliche Autorin und Kunsthistorikerin. Mehrere Jahre arbeitete sie als Kunstinventarisatorin für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. 2010 gründete sie die internationale Schülertextwerkstatt svolvi und bekleidet seit dieser Zeit einen Lehrauftrag an der Universität Hildesheim. Daniela Danz ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz und leitet seit 2013 das Schillerhaus in Rudolstadt.

Krankenhauskirchenbau der Weimarer Republik. Seit 2002 ist sie freiberufliche Autorin und Kunsthistorikerin. Mehrere Jahre arbeitete sie als Kunstinventarisatorin für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. 2010 gründete sie die internationale Schülertextwerkstatt svolvi und bekleidet seit dieser Zeit einen Lehrauftrag an der Universität Hildesheim. Daniela Danz ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz und leitet seit 2013 das Schillerhaus in Rudolstadt.

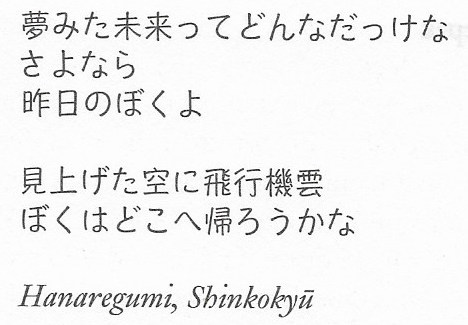

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus.

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus. beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen.

der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen. Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird.

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird. Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.