Ich heisse Gallus, weil ich vor 56 Jahren in der Stadt St. Gallen zur Welt kam. In meiner Geburtsstadt ist Gallus kein ungewöhnlicher Name. Je weiter man sich aber von St. Gallen entfernt und dabei vielleicht sogar über die Grenzen in die Nachbarländer, kann es passieren, dass man der Ernsthaftigkeit meines Namens zu misstrauen beginnt. Dabei gab vor 1400 Jahren ein von Irland kommender Mönch mit diesem römischen Namen der Buchstadt St. Gallen ihren Namen.

In der Gallus-Stadt aufgewachsen und zu Schule gegangen bin ich durchsetzt von Legenden, die sich um meinen Namensgeber ranken. Der Mann, der um 600 n. Chr. im Wald an einem Bach, unweit des Bodensees eine Klause gründete, habe nur mit Hilfe eines Bären in der unwirtlichen Umgebung überlebt (der Bär im Wappen der Stadt St. Gallen). Er sei vielleicht sogar adeliger Herkunft gewesen und man habe ihn krank auf dem Weg nach Rom zurückgelassen.

Gabrielle Alioth, die sich nicht erst mit diesem Roman historischen Stoffen annäherte, gelingt von der ersten Seite weg, was ich vor der Lektüre kaum zu hoffen wagte. Sie verfällt nicht der Versuchung, dort weiter zu erzählen, wo die Legenden enden. Sie schmückt nicht aus, was in meinen Kindheitserinnerungen an Halbwahrheiten und «Übermalungen» hängengeblieben ist. In der Kirche St. Martin in St. Gallen, jener Kirche, in der ich zur Erstkommunion ging und gefirmt wurde, in der ich zwischen Vater und Mutter nicht zu weit vorne, aber auch nicht zu weit hinten jeden Sonntag zur Messe ging, prangt an der rechten Seite ein übergrosses Mosaik meines Namensvetters. Ein alter, kräftiger Mann mit stechendem Blick mit einem jungen Bären zu seinen Füssen, der zu ihm aufschaut.

Gallus war damals mit einer Gruppe Mönche vom irischen Bangor auf dem Weg in den heidnischen Süden. Columbanus, ein charismatischer Führer leitete zwölf Brüder auf eine Reise, bei der es kein Zurück geben konnte. Eine Reise in eine Fremde, die so unwirtlich und unbekannt erscheinen musste wie heute ein fremder Planet. Eine Reise, die permanente Lebensgefahr bedeutete, die an sich Martyrium genug war, auf der der Tod in vielerlei Gestalt lauerte und Misstrauen uns Feindschaft nicht nur von aussen drohte, sondern mit Sicherheit ein Teil des Gepäcks war.

Gabrielle Alioth, die viele Jahre in Irland lebte und wohl immer wieder mit der Geschichte dieses Mannes aus dem irischen Bangor konfrontiert wurde, dessen römisch klingender Name irgendwie nicht zu seiner scheinbaren Herkunft passt, hat nicht einfach ein mögliches Abenteuer nacherzählt, die Legende eines «Heiligen» noch einmal bis zur Unkenntlichkeit aufgeblasen, was in der Vergangenheit immer wieder passierte, sondern Fragen gestellt, einem Leben, einem Entscheid, eine Reise ins vollkommen Ungewisse nachgefühlt und nachempfunden. Die Autorin erzählt auf mehreren Ebenen; Als unmittelbare Begleiterin auf der Reise bis an den Ort, an dem er nach der Legende krank geworden hängen blieb. Als Frau, die den alt gewordenen Man zwanzig Jahre später im Kreise seiner neuen Gefährten in der Siedlung unweit des Bodensees besucht und erfahren will, was den Mann damals von seinen Begleitern unumkehrbar Abschied nehmen liess und von der der Frau in der Neuzeit, die den Weg einmal weg aus der Schweiz nach Irland machte und Jahre später, in einer ganz anderen Zeit als Gallus, wieder zurück.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

«Gallus, der Fremde» nimmt einem mit auf eine Reise ins Unbekannte, im Wissen darum, dass man nie ankommt.

Ein Interview mit der Schriftstellerin:

Sie wanderten einst aus nach Irland, ins Land Ihrer Sehnsüchte. Gallus wanderte 1400 Jahre zuvor auch aus, vielleicht zuerst nach Irland, dann mit Columbanus und seinen Gefährten auf den europäischen Kontinent. Ein Abenteuer ohne Rückkehr. Wohl kaum eine Auswanderung ins Land der Sehnsüchte. Wie weit ist die Figur Gallus zu einem Spiegel geworden?

Ich denke, man darf Gallus und Columbanus neben allen religiösen Motiven, der Peregrination etc., auch eine gewisse Abenteuerlust unterstellen, und es gibt ja auch Historiker, die (etwas zynisch) meinen, die irischen Mönche hätten Irland vor allem deshalb verlassen, weil es ihnen in Irland zu langweilig war. D.h. ich denke schon, dass sie auch ihren „Sehnsüchten“ folgten; und so wie Gallus das Land, in das er auswanderte nicht kannte, habe auch ich Irland nicht gekannt, als ich beschloss, dorthin zu übersiedeln.

Grundsätzlich denke ich, dass Romanfiguren stets Aspekte des Autors/der Autorin spiegeln. Schreibt man über die Gegenwart, wird oft automatisch unterstellt, man/frau schreibe über sich selbst. In sog. historischen Romanen kann man sich als Autorin besser „verstecken“, auf jeden Fall hat mich noch nie jemand gefragt: Wie war’s denn im Kloster? Oder: Haben Sie immer noch ein Verhältnis mit Otto von Schwaben?

Was mich an ihrem Roman beeindruckt ist die Tatsache, dass sie nicht noch weitere Schlaufen um die Legenden des Stadtgründers ziehen. Sie halten sich an die wenigen Fakten und schmücken viel mehr die Umgebung, das Umfeld des Protagonisten als seine Heiligenschein. Brauchte es Überwindung oder war es von Beginn weg Absicht?

Ich finde es stets interessant und beim Schreiben natürlich auch ganz unterhaltsam, Legenden (oder andere vorgegebenen Vorstellungen) zu entlarven bzw. nach Gründen für Legendenbildung zu suchen und deren Entstehungsprozess nachzuzeichnen. Es ist Teil des Perspektivenwechsels, das in einem Roman erlaubt, möglich und auch spannend ist.

Zudem wird Gallus bereits in den Viten als recht widerspenstiger Heiliger dargestellt. Um Gegensatz zu Columba ging es ihm wohl nicht so sehr um seinen eigenen Ruhm und Namen, sondern viel mehr darum, sein Leben so zu führen, wie er es für richtig befand.

Sie fügen in ihren Roman starke Frauenfiguren ein. Zum Beispiel die Frau, die sich 20 Jahre nach Gallus Ankunft im Steinachtobel hartnäckig an die Versen der Mönche heftet, um mehr vom Leben des Siedlungsgründers zu erfahren. Oder ihre Stimme als Erzählerin, als Forscherin. Sieht der weibliche Blick auf eine Zeit, die so patriarchisch geprägt ist, anders?

Ich weiss nicht, ob jene Zeit tatsächlich so „patriarchalisch geprägt“ war. Columba und Gallus kamen aus Irland, in dem zu jener Zeit die Brehon Laws den Frauen eine Gleichberechtigung einräumte, die wohl keltische Wurzeln hatte. Und auch im Burgund war z.B. Brunichilde weit mächtiger und wichtiger als ihre Grosssohn Theuderich.

Ich weiss auch nicht, was „der weibliche Blick“ ist? Ich denke, wir schreiben aus der Summe all unserer Erfahrungen, d.h. alles was wir erleben und erfahren fliesst in unserer Schreiben ein. Das Geschlecht, das im übrigen bekanntlich sehr unterschiedlich erlebt werden kann, ist somit nur einer von vielen Faktoren, die unsere Sicht formen, und ich würde meine eigene Sicht lieber nicht auf meine Weiblichkeit reduzieren lassen.

„Gallus, der Fremde“ ist bei weitem nicht der erste historische Stoff, dem sie sich literarisch annähern. Wo lag die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Worin liegt der Reiz, sich immer wieder auf einen neuen historischen Horizont einzustellen?

Die Historie gibt Fakten vor, eine Art Skelett. Die Herausforderung beim Schreiben eines Romanes mit historischem Hintergrund ist es, die Lücken zwischen diesen Fakten mit einer glaubwürdigen Fiktion zu füllen. Gleichzeitig ist dies auch das Privileg der Romanschreiberin: Dort, wo der Historiker schwiegen muss, weil ihm die Fakten fehlen, hat sie die Freiheit, über das zu spekulieren, was gewesen sein könnte.

Ein weiterer Reiz ist sicher die unter 1) genannte Möglichkeit, sich als Autorin in der Historie zu verstecken.

Und konkret zu Gallus: Diese sehr frühe Zeit hat den Vorteil, dass wir nur wenige Fakten haben, d.h. wir wissen bald einmal, was man weiss und was man nicht weiss. D.h. das Ausmass der Spekulation ist breiter als in anderen Epochen.

Grundsätzlich aber, denke ich, sind es stets einzelne Schicksale, bzw. Fragen, die diese Schicksale aufwerfen, die mich (unabhängig von der Epoche) gepackt und fasziniert haben. Bei Gallus war es die Frage nach dem, was ihn mit Columbanus verband. Was hält diese beiden willensstarken, eigensinnigen Männer über 20 Jahre zusammen, und warum trennen sie sich dann doch ? Was ist in Bregenz zu Ende gegangen? Was hat Gallus die Freiheit gegeben, sich gegen Columbanus aufzulegen? Was hat ihm die Kraft gegeben, Columbanus› Strafe und die Trennung zu ertragen?

Ist „Gallus der Fremde“ ein Fremder geblieben?

Sicher ist, dass er sich nicht vereinnahmen liess. Er weigerte sich, Bischof zu werden, beharrte darauf, in seiner „Einsiedelei“ (die – so Cornel Dora – ja eigentlich eine Mehrsiedelei ist) zu bleiben.

Zudem denke ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen – und ich lebe nun seit 34 Jahren in Irland, also länger als ich in der Schweiz gelebt habe –, dass Exilierte, Emigranten und Migranten jenseits aller Integrationswünsche und -bestrebungen und unabhängig davon, wie «zuhause“ sie sich an einem Ort fühlen, fremd sind und fremd bleiben und dass dies ein ehrlicherer Zustand ist, als eine oberflächliche oder künstlich geschaffene Zugehörigkeit. Und es ist auch ein durchaus erstrebenswerter Zustand. Er hat Gallus erlaubt, im Steinachtal zum dem zu werden, was er war, u.a. dem Namensgeber für Kloster, Stadt und Kanton. Denn es war Gallus› Vergangenheit, der Weg, den er zurückgelegt hatte, sein Fremdsein, das ihn speziell machte. Wäre er aus Arbon oder Steinach gekommen, hätte sich niemand um ihn gekümmert. Und das Fremdsein und -bleiben hat mir erlaubt, über ihn zu schreiben, weil ich selbst weder hier noch da hin gehöre.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Webseite der Autorin

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Virginia Helbling beschreibt einen mehrfach toten Winkel. Jenen in der Literatur (Als Vielleser ist mir dieses Thema in der Art noch nie zur Lektüre geworden) und jenen in der Gesellschaft, die sich mit der Perspektive des «fehlenden Mutterglücks» schwer tut. Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft werden gerne glorifiziert, in pastellenen Farben geschildert. «Fehlendes Mutterglück», jenes Gefühl, nur ein ausfliessender Krug zu sein, wird mit Undankbarkeit markiert. Gesellschaft und Marketing tun alles, um Mutterschaft zu verklären, ohne je anzuerkennen, was diese Aufgabe wirklich bedeutet. Selbst unter Frauen wird «Muttersein» nicht als geltende Arbeit anerkannt.

Virginia Helbling beschreibt einen mehrfach toten Winkel. Jenen in der Literatur (Als Vielleser ist mir dieses Thema in der Art noch nie zur Lektüre geworden) und jenen in der Gesellschaft, die sich mit der Perspektive des «fehlenden Mutterglücks» schwer tut. Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft werden gerne glorifiziert, in pastellenen Farben geschildert. «Fehlendes Mutterglück», jenes Gefühl, nur ein ausfliessender Krug zu sein, wird mit Undankbarkeit markiert. Gesellschaft und Marketing tun alles, um Mutterschaft zu verklären, ohne je anzuerkennen, was diese Aufgabe wirklich bedeutet. Selbst unter Frauen wird «Muttersein» nicht als geltende Arbeit anerkannt. Viriginia Helbling wurde 1974 in Lugano geboren. Sie studierte Literatur und Philosophie an der Universität in Fribourg und arbeitete als Journalistin. Sie ist Mutter von sechs Kindern und lebt in Gorduno.

Viriginia Helbling wurde 1974 in Lugano geboren. Sie studierte Literatur und Philosophie an der Universität in Fribourg und arbeitete als Journalistin. Sie ist Mutter von sechs Kindern und lebt in Gorduno.

Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»

Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name. Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).

Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).

diesmal ohne äussere Flucht, dafür umso mehr mit einer inneren.

diesmal ohne äussere Flucht, dafür umso mehr mit einer inneren.

sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?

sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg? Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.

Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen. Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.

Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format. Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

«Zum Glück gibt es ein einfaches und unfehlbares System, mit dessen Hilfe man ein Arschloch auf den ersten Blick erkennen kann. Ich weiss, dass es funktioniert. Ich hab’s an mir selber ausprobiert.

«Zum Glück gibt es ein einfaches und unfehlbares System, mit dessen Hilfe man ein Arschloch auf den ersten Blick erkennen kann. Ich weiss, dass es funktioniert. Ich hab’s an mir selber ausprobiert. Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film «Ein ganz gewöhnlicher Jude». Für den Roman «Johannistag» wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman «Melnitz» wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: «Gerron» für den Schweizer Buchpreis 2011, «Kastelau» für den Deutschen Buchpreis 2014 und «Andersen» für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film «Ein ganz gewöhnlicher Jude». Für den Roman «Johannistag» wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman «Melnitz» wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: «Gerron» für den Schweizer Buchpreis 2011, «Kastelau» für den Deutschen Buchpreis 2014 und «Andersen» für den Schweizer Buchpreis 2016.

«schutz», unveröffentlicht, erscheint nächsten Frühling in meinem neuen Lyrikband beim Wolfbach-Verlag, Zürich

«schutz», unveröffentlicht, erscheint nächsten Frühling in meinem neuen Lyrikband beim Wolfbach-Verlag, Zürich

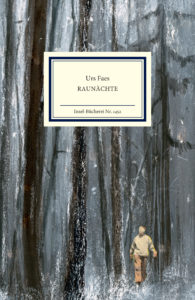

Hügeln. Zwischen den Hügeln Bauernhöfe. Einer davon gehört Sebastian, seinem Bruder, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, der auch mit Briefen nicht mehr zu erreichen war. Man kennt Manfreds Bruder im Dorf. Ein verschrobener Kerl, der sich nur mehr selten im Dorf blicken lässt. Ein Mann, den das Leben gestraft hat; die Eltern sterben, mit den Tieren auf dem Hof ist ihm das Glück nicht hold und Minna seine Frau wird krank, serbelt langsam weg in den Tod. Sebastian, sein jüngerer Bruder humpelt durch ein missratenes Leben. Kaum Licht auf dem eingeschneiten Hof, keine Spuren im Schnee vor dem Haus, nur ein dünner Rauch aus dem Kamin.

Hügeln. Zwischen den Hügeln Bauernhöfe. Einer davon gehört Sebastian, seinem Bruder, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, der auch mit Briefen nicht mehr zu erreichen war. Man kennt Manfreds Bruder im Dorf. Ein verschrobener Kerl, der sich nur mehr selten im Dorf blicken lässt. Ein Mann, den das Leben gestraft hat; die Eltern sterben, mit den Tieren auf dem Hof ist ihm das Glück nicht hold und Minna seine Frau wird krank, serbelt langsam weg in den Tod. Sebastian, sein jüngerer Bruder humpelt durch ein missratenes Leben. Kaum Licht auf dem eingeschneiten Hof, keine Spuren im Schnee vor dem Haus, nur ein dünner Rauch aus dem Kamin. Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb.

Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb. es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen?

es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen? Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden.

Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden. dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

1999 veröffentlichte Claus Beck-Nielsen seinen ersten Roman und im Jahr darauf begann das, was mit der Figur Madame Nielsen 2013 sein «vorläufiges» Ende gefunden hat. Claus Beck-Nielsen löscht einen Teil seines Namens und will damit auch Erinnerungen löschen, lebt ohne Pass, ohne Geld und «ohne Gedächtnis» auf der Strasse am Bahnhof Kopenhagen. 2001 erklärt er Claus Beck-Nielsen für tot und reist mit Anzug und Krawatte als Klaus Nielsen nach Kuwait, in den Iran, den Irak und nach Afghanistan als Mitglied eines «nomadischen Parlaments». 2013 veröffentlicht sie unter dem Namen Madame Nielsen, elegant als Frau gekleidet, stets beängstigend dünn, ihren ersten Roman.

1999 veröffentlichte Claus Beck-Nielsen seinen ersten Roman und im Jahr darauf begann das, was mit der Figur Madame Nielsen 2013 sein «vorläufiges» Ende gefunden hat. Claus Beck-Nielsen löscht einen Teil seines Namens und will damit auch Erinnerungen löschen, lebt ohne Pass, ohne Geld und «ohne Gedächtnis» auf der Strasse am Bahnhof Kopenhagen. 2001 erklärt er Claus Beck-Nielsen für tot und reist mit Anzug und Krawatte als Klaus Nielsen nach Kuwait, in den Iran, den Irak und nach Afghanistan als Mitglied eines «nomadischen Parlaments». 2013 veröffentlicht sie unter dem Namen Madame Nielsen, elegant als Frau gekleidet, stets beängstigend dünn, ihren ersten Roman.