Das wunderbarliche Leben und Lieben des Noldi Abderhalden

Es war nicht so, dass Noldi Abderhalden in dieser bitterkalten Winternacht im Februar 1620 freiwillig über die eisigen Trampelpfade auf den Chüeboden oberhalb Alt-St. Johanns aufgestiegen wäre, um von dort seinen ganzen Schmerz über dieses verdammte Tal hinwegzuschreien.

Nein. Die Heidi hatte ihn verlassen. Wegen dem Heiri Obderhalden.

Er war so stolz gewesen, dass gerade er die Heidi küssen und mit ihr gehen durfte. Wie ein Pfau war er Hand in Hand mit ihr die Dorfstrasse rauf und runter flaniert, unter den neidischen Blicken der anderen Burschen, die wie er fast täglich wegen der Heidi einen Ständer weggedrückt hatten. Geheiratet hätte er sie, auf der Stelle – hätte er gekonnt, hätte er gedurft.

Aber, was eh nicht gut ausgehen durfte, war durch den Heiri bereits nach dem zweiten Gang am Ende der Dorfstrasse abgeklemmt worden.

«Komm Heidi», hatte er gerufen, und die Heidi hat die Hand vom Noldi losgelassen, sich beim Heiri untergehakt, sich zu Noldi umgedreht, ihm zugeraunt, der Heiri käme eben draus, im Gegensatz zu ihm, er solle jetzt ja nicht flennen, sondern zum kleinen Babettli gehen, die käme auch noch nicht draus, aber irgendwann kämen sie dann beide draus, und dann käme es schon noch gut für ihn.

Und so krümmte er sich jetzt dort oben auf dem Chüeboden vor Liebesschmerz mit einer Flasche saurem Wein im Kopf, beobachtet von Bär, Wolf und Gämsbock, tobte, schrie, stampfte, weinte und schluchzte so laut, dass sich Bär, Wolf und Gämsbock einig waren, dass nur Menschen sich so saudumm aufführen konnten.

Da er die Heidi doch schon ein gutes Stück weggetrunken hatte, wusste er plötzlich nicht mehr, was er eigentlich ausser Schreien und Toben dort oben wollte, und machte er sich daran, wieder vom Chüeboden hinabzusteigen, bahnte sich einen Weg durch die Dunkelheit und das einsetzende Schneetreiben, wählte im Suff zweimal die falsche Abzweigung, rutschte aus, landete unsanft auf dem Hintern, und da er auf dem blanken Eis nicht mehr hochkam, entschied er sich, in den Spuren der schweren Holzfällerschlitten auf dem Hosenboden ins Tal zu rutschen. Hei, da nahm der Noldi Fahrt auf, zog die Beine an und gab leichte Rücklage, nutzte die Schneewechten als Steilwandkurven, eine Tannenwurzel riss ein Stück Leder aus der Hose und dem Hintern und eine Eule stob aufgeschreckt in das ewig Gründunkle des Tannenwalds. Am Ende der Schussfahrt landete er geradewegs vor den Füssen eines Anwerbers für Reisläufer der von Plantas.

«Ha», rief der Anwerber, «da kommt ja einer vom Chüeboden geflogen. Schau, Trommler, ein stämmiges Exemplar von einem Alt-St. Johanner Sautreiber! He, was meinst du?»

Der Trommler antwortete mit einem kräftigen ‹Terrrräng›.

«Der wäre doch was, um gegen die vermaledeiten Bündner Protestanten, gegen den Jörg Jenatsch und Konsorten zu kämpfen. Was meinst du, Trommler?»

Terrrräng!

«Jörg Schnaps?», lallte Noldi und versuchte aufzustehen.

Der Anwerber drückte ihn zu Boden. Jetzt erst spürte er den stechenden Schmerz in seinem Hintern von all den blauen Flecken, Hautschürfungen und Rissen, die er sich beim wilden Ritt über Steine, Felsvorsprünge, Tannennadeln und -zapfen zugezogen hatte.

«Schnaps?»

«Schnaps!»

«Ja, was würde so ein daher gerutschter Sauhirt denn für Schnaps geben?»

«Kuhhirt!»

«Von mir aus. Also, was gäbe ein Kuhhirt für Schnaps?»

Terrrräng!

«Was würde denn so ein Herr mit Trommler wollen?», lallte Noldi dagegen.

Der Anwerber reichte ihm die Hand und half ihm aufzustehen. «Deinen Todesmut.»

Terrrräng!

«Das ist alles?» Noldi versuchte, die helfende Hand abzuschütteln, und fiel dabei fast wieder um.

«Ja.»

Terrrräng!

«Und was, was … also was, was gibt den, den Schnaps?», brabbelte Noldi.

«Dein Kreuz. Hier. Für zehn Jahre.» Der Werber hielt ihm ein Blatt mit grossem Wappen und mächtig geschwungener Schrift unter die Nase, zog eine Feder aus der Umhängetasche und zeigte Noldi die Stelle fürs Kreuz.

Terrrräng!

«Zeig den Schnaps, du, du, du Seelenkrämer …»

«Voilà.» Der Anwerber zeigte auf den Trommler und dieser zog ein kleines Fässchen Schnaps aus seinem Beutel.

Noldi nahm das Fässchen, zog den Zapfen, nahm einen Schluck, verzog das Gesicht und ächzte: «Wuaah!»

«Veltliner.»

Terrräng!

«Gib … du, du Buhler, du.»

«Trommler!»

Der Tambour hob die Trommel hoch, der Anwerber legte das Blatt darauf und fragte Noldi scharf: «Name?»

«Noldi, du, du Leichenfledderer, du.»

«Wie noch?»

«Abderhalden, natürlich, du, du, Schnitter, du …»

Der Werber schrieb den Namen und Vornamen auf das Blatt, drückte die Feder in Noldis Hand, führte sie zur Stelle, wo dieser zu unterschreiben hatte, und machte dort drei Kreuze. Daraufhin nahm Noldi einen zu grossen Schluck Schnaps, prustete die Hälfte wieder hinaus und besudelte das Blatt. Der Trommler schrie «He!», der Werber nahm das Papier und wischte den Schnaps ab, und Noldi, ohne Stütze, fiel hin, krümmte sich, umschlang das Schnapsfässchen und entschied sich, nie mehr aufzustehen und für immer und ewig einzuschlafen.

Terrrräng! Terrrräng!

Er blieb liegen.

Terrrräng! Terrrräng! Terrrräng!

Er tat ein tiefer Seufzer.

«Wache!», befahl der Anwerber. Zwei mit Hellebarden bewaffnete Soldaten traten aus dem Dunkel der Nacht, hoben den Noldi hoch und schleppten ihn in einen Stall, wo sie ihn neben eine Kuh warfen.

Babettli, die das alles von ihrem Fenster aus beobachtet hatte, stürmte, kaum waren die Soldaten wieder im Dunkel und Anwerber wie Trommler im Wirtshaus verschwunden, die Treppe hinunter, auf die Dorfstrasse und in den Kuhstall, in den sie den Noldi verfrachtet hatten.

Es war ein jämmerliches Bild, das sich ihr bot: ein verdreckter, blutverkrusteter Noldi, der sich an sein Schnapsfässchen klammerte und wirres Zeug stammelte. Die danebenliegende Kuh war so leibarm, dass sie trotz grosser Kälte nicht einmal dampfte.

Erfasst von Mitleid und ihr gänzlich unbekannten anderen Gefühlen legte sie sich eng an Noldis Rücken, begann sein Haar zu streicheln, sein Gesicht, seinen Hals, und irgendwie rutschte ihre Hand unter sein Hemd und von da – sie hatte wirklich keine Ahnung, welcher Teufel sie da ritt – in seine Hose, und da war das Ding, von dem alle sprachen, das sie aber noch nie gesehen, geschweige denn angefasst hatte.

Noldi stöhnte, spürte im Halbtraum etwas in seiner Hose, das sich wie ein Murmeltier anfühlte, weich, pelzig, warm, fettig, und von dem er hoffte, dass es ja nicht zubeissen würde. Irgendwann begann das Murmeli mit ihm zu sprechen, fragte ihn, wie er das finde, er antwortete, es solle weitermachen, aber einfach nicht beissen, es fragte, was er da mit den bewaffneten Männern gemacht habe, Zeugs verkauft, eben, antwortete er, was für Zeugs, er habe seine Todesverachtung verkauft, warum er dies getan habe, er sei halt so todesverachtend unglücklich, warum er denn so unglücklich sei, weil er die Heidi verloren habe.

Da biss das Murmeli dermassen zu, dass der Noldi sofort wieder nüchtern war, wie am Spiess vor Schmerz schrie, die Kuh darob verstört aufschreckte, ihm ein Huf an die Backe donnerte, derweil er noch einen Rockzipfel von dem weinend aus dem Stall stiebenden Babettli im Augenwinkel erhaschte.

Er krümmte sich noch mehr vor Schmerz, Liebeskummer und Suff, trank noch ein paar Schluck und schlief schliesslich ein, träumte von Murmelis und Heidis und Kühen und wurde am anderen Morgen durch einen kräftigen Fusstritt geweckt, in den eisigkalten Dorfbrunnen geschmissen und in die Uniform eines Söldnerregiments der katholischen Truppen der von Planta gesteckt.

Patrick Tschan, geboren 1962, lebt in Allschwil, Schweiz. Studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie. Er führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und war viele Jahre in der Werbung und Kommunikation tätig. Patrick Tschan ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussball-Nationalmannschaft.

Patrick Tschan, geboren 1962, lebt in Allschwil, Schweiz. Studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie. Er führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und war viele Jahre in der Werbung und Kommunikation tätig. Patrick Tschan ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussball-Nationalmannschaft.

Am 27. März, um 19 Uhr, ist Buchtaufe im Literaturhaus Basel. Petrik Tschans neuer Roman «Der kubanische Käser» erscheint bei Zytglogge. Der hier veröffentlichte Text ist der Einstieg in den Roman.

feine Beobachtungen im Alltag, Einsichten eines langsam Schreitenden, ob bissig, feinsinnig, witzig oder mit hellen Farben malend, Klaus Merz ist stiller Könner, der sich nie verliert. Man möchte seine Gedichte langsam abschreiben, sie verinnerlichen, oder so wie der Freund, der mir einmal verriet, dass er die abgeschrieben Gedichte von Klaus Merz auf kleinen Zettel auf den Spiegel im Badezimmer klebt, um sie beim Rasieren und Zähneputzen auswendig zu lernen.

feine Beobachtungen im Alltag, Einsichten eines langsam Schreitenden, ob bissig, feinsinnig, witzig oder mit hellen Farben malend, Klaus Merz ist stiller Könner, der sich nie verliert. Man möchte seine Gedichte langsam abschreiben, sie verinnerlichen, oder so wie der Freund, der mir einmal verriet, dass er die abgeschrieben Gedichte von Klaus Merz auf kleinen Zettel auf den Spiegel im Badezimmer klebt, um sie beim Rasieren und Zähneputzen auswendig zu lernen.

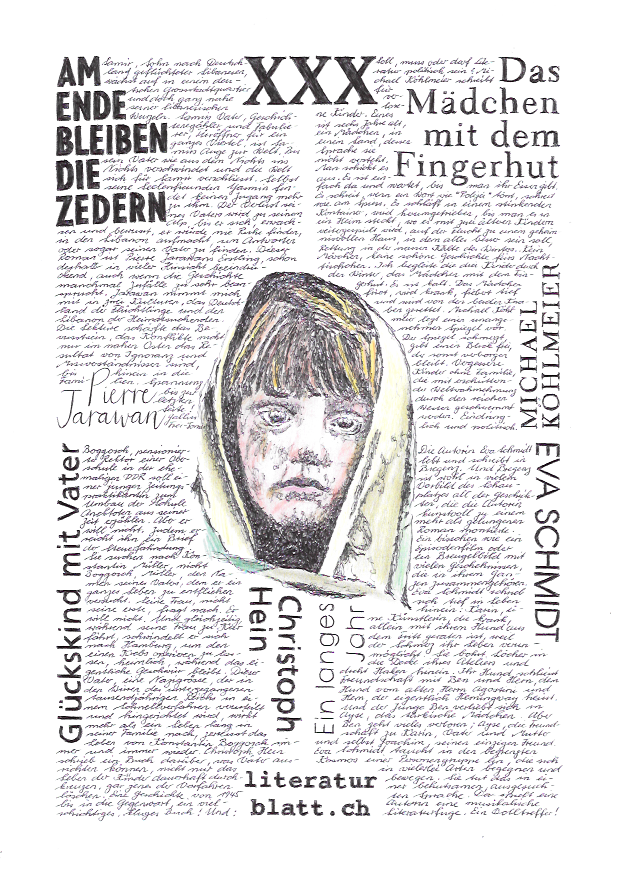

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.

irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter. Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.

Obwohl Daniela Krien in ihrem zweiten Roman „Die Liebe im Ernstfall“ die Geschichten der fünf Frauen hintereinander erzählt, sind alle Leben, alle Geschichten tief ineinander verflochten. Sie berühren sich nicht einfach wie bei einem Episodenroman, sondern füllen ein Pentagon weiblicher Lebensentwürfe, ein Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstossung, zwischen Liebe und Hass, zwischen eigenem Selbst und unergründlichem Gegenüber.

Obwohl Daniela Krien in ihrem zweiten Roman „Die Liebe im Ernstfall“ die Geschichten der fünf Frauen hintereinander erzählt, sind alle Leben, alle Geschichten tief ineinander verflochten. Sie berühren sich nicht einfach wie bei einem Episodenroman, sondern füllen ein Pentagon weiblicher Lebensentwürfe, ein Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstossung, zwischen Liebe und Hass, zwischen eigenem Selbst und unergründlichem Gegenüber. Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr Roman «Irgendwann werden wir uns alles erzählen», der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Ihr 2014 veröffentlichter Erzählband «Muldental» wurde 2015 mit dem Nicolaus-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Daniela Krien lebt mit zwei Töchtern in Leipzig.

Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr Roman «Irgendwann werden wir uns alles erzählen», der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Ihr 2014 veröffentlichter Erzählband «Muldental» wurde 2015 mit dem Nicolaus-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Daniela Krien lebt mit zwei Töchtern in Leipzig.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

Felix wohnt mit Luc zusammen in dessen Wohnung, aber nicht wirklich zusammen, denn die beiden treffen sich je länger je weniger. Felix studiert Medizin, aber nicht wirklich, denn alles andere scheint ihn und sein Leben zu bewegen, nur sein Studium nicht. Felix lebt, existiert in Lausanne, der Universitätsstadt am Lac Léman, aber nicht wirklich, denn phasenweise entzieht sich ihm die Stadt, entgleitet ihm, verschiebt sich, wird ihm fremd.

Felix wohnt mit Luc zusammen in dessen Wohnung, aber nicht wirklich zusammen, denn die beiden treffen sich je länger je weniger. Felix studiert Medizin, aber nicht wirklich, denn alles andere scheint ihn und sein Leben zu bewegen, nur sein Studium nicht. Felix lebt, existiert in Lausanne, der Universitätsstadt am Lac Léman, aber nicht wirklich, denn phasenweise entzieht sich ihm die Stadt, entgleitet ihm, verschiebt sich, wird ihm fremd.

Ich lernte Michael Köhlmeier an einer Lesung zusammen mit seiner Frau Monika Helfer kennen, als sie aus ihrem gemeinsamen Buch «Der Mensch ist verschieden» lasen und erzählten. Das Schriftstellerpaar ist Sinnbild für Respekt und Menschenliebe. Ihre beiden Stimmen sind fein ziseliert, klar und bestimmt, spüren auf, was man unter Wahrhaftigkeit versteht. Sie tun, wie sie schreiben. Sie schrieben, wie sie leben.

Ich lernte Michael Köhlmeier an einer Lesung zusammen mit seiner Frau Monika Helfer kennen, als sie aus ihrem gemeinsamen Buch «Der Mensch ist verschieden» lasen und erzählten. Das Schriftstellerpaar ist Sinnbild für Respekt und Menschenliebe. Ihre beiden Stimmen sind fein ziseliert, klar und bestimmt, spüren auf, was man unter Wahrhaftigkeit versteht. Sie tun, wie sie schreiben. Sie schrieben, wie sie leben.

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder.

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder. Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.

Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.