Das Bodmanhaus in Gottlieben, die Stiftung, das Literaturhaus Thurgau feiern «20 Jahre Literaturhaus»! Nach Zürich und Basel war Gottlieben das dritte Literaturhaus in der Schweiz. Was damals mit Sicherheit Mut brauchte, ist heute Institution und ein Ort mit besonderer Strahlkraft!

„Härzlichi Gratulazio dum Bodmaahüs va Gottliäbu, dum künftigu Literaturhüs vam Kantoo Thurgau. Ja, hei wär du Biächär witärhi Sorg, will was weeri iischi Läbu ooni Biächär: Woll wiän äs zärtrikkts Gornischo ooni Ragglett. Heit sus güät! Tschau zämu!“

Rolf Hermann, Schriftsteller

Zu einem Jubiläum gehören neben einem Fest GratulantInnen. So versammelt sich in diesem Bericht ein ganzer Chor von unterschiedlichsten Stimmen, die genau wissen, wie wichtig ein Literaturhaus als Kultur- und Identivikationsort ist:

«Ich habe auf meinen Lesereisen viele Literaturhäuser kennengelernt, mondäne wie in München oder Frankfurt, moderne wie in Basel oder Innsbruck, kleine, gemütliche wie in Kiel oder Oldenburg, Häuser, die Treffpunkte für die Literaturszene waren wie in Stockholm oder Istanbul, aber das Bodmanhaus hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur als ein Haus des Lesens, sondern auch als eines des Schreibens. Immer wieder habe ich mich hier eingemietet und an meinen Texten gearbeitet, an diesem stillen und doch nicht abgelegenen Ort, der Literatur nicht nur ausstellt, sondern auch ihre Entstehung ermöglicht. Und was Schöneres kann ein Literaturhaus tun.»

Peter Stamm, Schriftsteller

„Es gibt Schreib-Orte und es gibt Orte des Lesens und beide sind Wort-Orte. Und Orte von Ankunft und vorläufiger Heimat: das ist das Bodmanhaus in Gottlieben geworden und gewesen in den letzten zwei Dekaden: für Schreibende, für Lesende, auch für mich. Ein Gruss. Ein Dank. Eine Gratulation. Für engagiertes Wirken im Zeichen von Buch und Schrift, von Schreiben.

Die Schreib-Orte sind jene, wo der Text Ort, Gestalt und Sprache findet, eine vorläufige Ankunft: das Schreiben, das gelingt.

Und der Lese-Ort ist jener, wo der Text zum Lesenden findet, zum Dialog, zum Gespräch und damit erst Buch wird: in der Begegnung.

Gottlieben war immer beides.

Ein Ort hat immer etwas Unverwechselbares, ein besonderes Licht in der Dämmerung, ein Duft von See und Grenze, eine Verfärbung der Erde, ein Ufer mit Schattenspiel, Wasser, wo Schiffe treiben, ein Haus mit knarrenden Treppen und Atmosphäre von alten Schriften und sirrenden Balken, die Atmosphäre des Besonderen – Magie, die zum Bleiben einlädt.

Erwartungsvoll gespannte Gesichter von Lesenden.

Das alles hat das Bodman-Haus in Gottlieben, diesen Hauch von Grenze und grossen Dingen, von Verheissung und Magie. Und es ist alles: Ist Schreib-Ort, wo einer Sprache finden kann, Lese-Ort, wo Lesende Lauschende werden, Sehnsuchtsziel und ein wenig Wallfahrt: zu Schreibenden und Büchern, zu Begegnungen und Gesprächen, ein Ort zum Finden des Eigenen im Fremden.

Das wurde im Bodmanhaus gelebt – 20 Jahre, mit Engagement von vielen Einzelnen (ihre Namen mögen bleiben und genannt werden), mit jener Leidenschaft, die das Besondere schafft, mit jener Menschlichkeit der Begegnung, die bewegt und in Erinnerung bleibt.

All das möge aufgehoben sein im neuen Literaturhaus Thurgau, ein Ort von Geheimnis und Ankunft, von Begegnung und Gespräch, von erfüllten Augenblicken in denen die Zeit stillsteht: gestundet in der Ahnung von Zuhause-sein, das wir nach Novalis immer suchen, von Heimat vielleicht.“

Urs Faes, Schriftsteller

In der Schweiz existieren heute sechs Literaturhäuser, wenn auch nicht alle in der gleichen «Qualität», mit der gleichen Veranstaltungsdichte oder ähnlicher Tradition:

das Literaturhaus Zürich, seit 1999, von einer grossen Bank ebenso grosszügig unterstützt, mit über 100 Veranstaltungen pro Jahr mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein,

seit 2000 das Literaturhaus Basel mit ähnlich hoher Veranstaltungsdichte, mitgetragen von einer grossen Stiftung, die auch das Literaturfestival BuchBasel und die Vergabe des Schweizer Buchpreises mitfinanziert,

das Aargauer Literaturhaus in Lenzburg, das seit 2004 mit einem äusserst kompetenten Team neben Veranstaltungen grossen AutorInnen einen dreimonatigen Schreibplatz im Haus bietet

und das Literaturhaus Zentralschweiz in Stans, 2014 eröffnet, gut vernetzt und mit einem überraschungsreichen Programm überzeugend.

Seit letztem Jahr wächst auch in St. Gallen das Literaturhaus und Bibliothek Wyborada, auch wenn das Pflänzchen noch jung ist.

„In einer Zeit, in der das Lesen sich dramatisch wandelt, braucht die Literatur mehr denn je ihre Lagerfeuer. Zu diesen gehören die Literaturhäuser. In ihrem Widerschein beginnen Texte erst richtig zu glimmen. Ein ganz besonderes Feuer, weil nicht in der urbanen Mitte angefacht, trägt neuerdings den Namen «Literaturhaus Thurgau». An der Kreuzung der zwei Übergänge Seerhein und deutsch-schweizerische Grenze befindet es sich in einer ganz anderen Mitte, die unsere Aufmerksamkeit genauso verdient wie der Trubel der Metropolen. Ich gratuliere dem Bodmanhaus und allen, die zu seinem Erhalt beigetragen haben, für die letzten 20 Jahre und wünsche dem Literaturhaus Thurgau eine erquickliche Zukunft.“

Jens Steiner, Schweizer Buchpreisträger 2013 und Stipendiat 2020 im Literaturhaus Thurgau

Und das Literaturhaus Thurgau?

Es hiess 20 Jahre lang «Bodmanhaus Literaturhaus Gottlieben» und darf stolz sein, in diesen 20 Jahren vielen, die im deutschen Sprachraum literarisch Rang und Name haben, eine Bühne für ihr Schaffen geboten zu haben. Wenn ich die Namen auf der langen Listen lese, schmerzen mich noch jetzt all jene, die ich aus was für Gründen auch immer versäumt und verpasst habe. Aber es sind auch «kleine Namen», Namen, die es wert sind, entdeckt zu werden, die allzu leicht von den grossen verdrängt werden. Namen, denen sich das Literaturhaus Thurgau ebenso verpflichtet fühlte und fühlt.

„Es ist ein grosser Tag, wenn man zwanzig wird. Man ist kein Teenie mehr, aber man muss auch noch nicht erwachsen sein. Man ist noch übermütig, aber man weiss doch schon zu schätzen, was vorhergehende Generationen geleistet haben. Die Welt steht einem offen, ist aber grosszügig genug, noch keine allzu hohen Anforderungen an einem zu stellen.

In diesem Sinn wünsche ich dem Literaturhaus Thurgau, dass es auf immer zwanzig bleiben kann! Möge die Neugierde auf Literatur nie abflachen, weder auf Seiten des Publikums noch auf Seiten der Macherinnen und Macher, und mögen die Förderstellen grosszügig bleiben, ohne einengende Forderungen zu stellen. Die Literatinnen und Literaten werden es zu schätzen wissen – die jungen Übermütigen genauso wie die reifen Erfahrenen.

Auf die nächsten zwanzig Jugendjahre in diesem gediegenen, ehrwürdigen Haus.“

Tabea Steiner, Schriftstellerin

„Das Literaturhaus Thurgau ist ein magisches Haus an einem magischen Ort. Müsste ich es einer literarischen Strömung zuordnen, zählte ich es zum magischen Realismus. Zum Geburtstag wünsche ich dem Literaturhaus ein langes, frohes Leben!“

Pedro Lenz, Schriftsteller

Aber warum mit einem Mal «Literaturhaus Thurgau»?

Nicht nur weil ein Haus zuweilen einen neuen Anstrich braucht. Auch nicht, weil das kleine feine Literaturhaus am Seerhein mit einer Tradition brechen, sich schon gar nicht von der Stiftung Bodman distanzieren will, die seit 20 Jahren alles daran setzt, dass dieses Haus gedeiht und sich weiter entwickelt.

«Ganz herzliche Grüsse von ganz im Osten nach ganz im Norden. Die Grenzregionen sind ja gern die Orte, an denen es brodelt, wo es kratzt und sich reibt und sich Feuer an der Kollision von scheinbar Unverträglichem entzündet, aus dessen Asche dann die schönste Kunst in ihrer ganzen Jungfräulichkeit und Ungeschütztheit entsteht. Ihr seid ein Ort, an den man immer mit Freuden wiederkehrt, belebt und betreut von herzlichen Menschen, und ich zweifle nicht daran, dass es euch noch weitere zwanzig und vierzig und zweihundert Jahre geben wird. Einen herzlichen Toast auf Bodmans Literaturhaus.»

Tim Krohn, Schriftsteller

Das Literaturhaus Thurgau hat allen Grund, sich mit Selbstbewusstsein in die Reihe der grossen Häuser zu hieven, auch wenn die dörflich, schmucke Kulisse eine ganz andere ist als in Zürich, Basel oder St. Gallen. Dafür aber werden die Gäste nachweislich um ein Vielfaches mehr verzückt, ihre Auftritte für sie unvergesslich.

„So wie das schöne Bodmanhaus ist auch die wertvolle Literatur: Nicht an der grossen Strasse gelegen, sondern eher fern des Rummels, letzten Endes aber doch erreichbar. Sie ist immer da, wo sich Grenzen aufheben und wir, mit der nötigen Musse, dem Näherkommen, was die Welt zusammenhält.

Ich möchte mich feierlich in die Reihe der Gratulantinnen und Gratulanten stellen und diesem wunderbaren Literaturhaus, seinen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie allen seinen treuen Besucherinnen und Besuchern meinen herzlichen Glückwunsch ausdrücken. Möge das Literaturhaus noch viele schöne Jahre seine Stellung als literarisches Leuchtfeuer am Bodensee bewahren!“

Dana Grigorcea, Schriftstellerin

Es müsste eine ganze Gegend, der Kanton selbst dieses Selbstbewusstsein entwickeln, diesen Stolz darüber, eine Perle zu besitzen, einen schlicht glänzenden Schatz, einen Ort, an dem Kunst lebendig wird, Literatur seinen Atem holt. Und für dieses Selbstbewusstsein braucht es den Namen «Literaturhaus Thurgau», gekoppelt mit der Hoffnung, dass dieses Haus an Ausstrahlung zunimmt und es nicht mehr passiert, dass durchaus Literaturbegeisterte den Namen dieses Hauses nicht einzuordnen wissen.

«Falls Literatur tatsächlich mit Poesie zu tun hat – Gottlieben i s t ein poetischer Ort. Nicht in erste Linie der Literatur wegen. Sondern von Natur aus. Des Rheins wegen, dieses kleinen Stücks sogenannten Seerheins wegen, das glücklicherweise, neben der Thur, auch noch zum Thurgau gehört. Max Frisch hat zwar nicht dieses Stück Seerhein im Sinn, sondern den Rhein bei Basel, vom Münster aus gesehen, wenn er in seinem kurz nach Kriegsende entstandenen Tagebuch, im März 1946 schreibt:

„… der Rhein, wie er in silbernem Bogen hinauszieht, die Brücken, die Schlote im Dunst, die beglückende Ahnung von flandrischem Himmel –

Wie klein unser Land ist.

Unsere Sehnsucht nach Welt, unser Verlangen nach grossen und flachen Horizonten, nach Masten und Molen, nach Gras auf den Dünen, nach spiegelnden Grachten, nach Wolken über dem offenen Meer; unser Verlangen nach Wasser, das uns verbindet mit allen Küsten dieser Erde; unser Heimweh nach der Fremde…»

Ein nicht gleiches, aber vergleichbares Heimweh kann man verspüren, wenn man an einem schönen Sommerabend auf der Terrasse des Waaghauses sitzt und über das spiegelnde Stück Seerhein, den glänzenden Untersee hinweg die Erhebungen des Hegaus, das hügelige Land von Baden-Württemberg sieht, von dem man weiss, dass es nicht sehr weit entfernt, aber doch jedenfalls nicht mehr in der Schweiz liegt. In einem Jenseits, das im Sonnenuntergangslicht sich verbündet mit einem Verlangen in uns, das vielleicht Frischs „Heimweh nach der Fremde“ entspricht. Wobei wir nicht an fremde Länder dabei denken, sondern ein ganz und gar unpolitisches – eben poetisches Verlangen in uns erwacht nach jener schönen Fremde, jener Anderswelt, Gegenwelt, die auch die Literatur verkörpert. Ohne die wir – auch in Zeiten von Corona – nicht leben wollen, sollen und können.

Aus diesem Grund ist das nun seit zwanzig Jahren bestehende Literaturhaus in Gottlieben vielleicht das poetischste der Schweiz. Ich danke dem alten Bodmanhaus für manche schöne Einladung und dem neuen Literaturhaus Thurgau wünsche ich viel – poetisches – Glück!»

Elisabeth Binder, Schriftstellerin und Verlegerin

Nebst vielen Zentren für bildende Kunst, Museen, Theatern, Kinos und einem Mekka für den modernen Tanz, spielen im Kanton Thurgau zwei Zentren der Literatur; die Kantonsbibliothek in Frauenfeld und das Literaturhaus Thurgau. Schon allein die Tatsache, dass das eine in der Hauptstadt wirkt und das andere, auf dem Land, an der Peripherie, dort wo sich der Kanton seinem Nachbarland hin öffnet, ist perfekte Synchronisation; Kantonsbibliothek Thurgau und Literaturhaus Thurgau. Wenn daraus eine noch intensivere Partnerschaft erwächst, ist das nur wünschenswert.

„Im ersten Moment erinnere ich mich an das Bett, auf dem ich etwas von Blanchot lese, draussen eiskalter Winter 2015, ich schreibe bei Goethe ab: «Es wird immer kälter, man mag gar nicht von dem Ofen weg», laufe durch das Dorf am frühen Abend. Dann fallen mir die Hunde im Erdgeschoss ein, riesige, zuverlässige Wächter, das Fahrrad, das ich einem Lehrling abkaufe, um damit nach Konstanz zu fahren, zu meiner Linken der stille, glänzende See. Schliesslich Emanuel von Bodmans unheimliche Kammer, überhaupt die Räume und Flure, nächtliche Lichter, wie von Geisterhand angezündet. Viel Glück zum Geburtstag, liebes Bodmanhaus!“

Dorothee Elmiger, Schriftstellerin

So feiert die Bodman-Stiftung am 20. Juni, ganz bescheiden aber mit berechtigtem Stolz. Was im Haus am Dorfplatz in Gottlieben alles passierte, wer dort in diesen zwei Jahrzehnten auftrat, das darf sich mehr als sehen lassen. Das Bodman-Haus, das nach dem Dichter Freiherr Emanuel von Bodman (1874–1946) benannt ist, lebt mehr den je. Der Dichter lebte von 1920 bis zu seinem Tod in diesem Haus. Auf Initiative der 1996 gegründeten thurgauischen Bodman-Stiftung wurde es fachgerecht restauriert und als Haus des Buches und der Literatur wieder mit Leben gefüllt.

„…In Zürich wie auch in Gottlieben durfte ich immer wieder mit Veranstaltungen – zweimal sogar mit Theaterstücken! – zu Gast sein, und gegenüber den zwei anderen Häusern, die auf lange Zeit hinaus von den gleichen Personen geleitet wurden, fand ich es in Gottlieben schon deshalb spannend, weil immer wieder andere Persönlichkeiten die Leitung übernehmen und dem Programm wieder eine neue Richtung geben. So erinnere ich mich mit Dankbarkeit an das Wirken von Hans Rudolf Frey, aber auch an jenes von Stephan Keller, und auch bei Marianne Sax, die dank ihrem Background als Buchhändlerin und ihrer Tätigkeit als Jurorin in Deutschland eine ganze Reihe Korophäen an den Bodensee locken konnte, durfte ich ab und zu mitmachen. Nun freue ich mich sehr auf das Wirken des Amriswiler Literaturvermittlers Gallus Frei Tomic, von dem ich u.a. in «Saiten» immer wieder Spannendes gelesen habe. Es ist wunderbar, dass der Kanton Thurgau an diesem schönen Ort am Bodensee ein Literaturhaus besitzt, um das ihn viele grössere Orte in der Schweiz beneiden und dem eine erfolgreiche Zukunft mit immer wieder neuen inspirierten Leitungspersönlichkeiten und einem begeisterungsfähigen Publikum zu wünschen ist.“

Charles Linsmayer, Autor und Literaturvermittler

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

„Das Bodmanhaus fällt mir immer wieder durch sein abwechslungsreiches und interessantes Programm auf. Ohne gutes Knowhow und viel Herzblut wäre das nicht möglich. Immer wieder staue ich darüber, wen die engagierten LeiterInnen und Programmverantwortlichen alles ins kleine Gottlieben locken. Dass diese Begegnungen schon seit 20 Jahren gelingen, ist in der Tat ein Grund zum Feiern. Ich gratuliere herzlich und wünsche dem zukünftigen Literaturhaus Thurgau weiterhin viel Erfolg!“

Katrin Eckert, Leiterin Literaturhaus Basel, das im April 20 Jahre alt geworden ist

Ich gratuliere dem Stiftungsrat, all den treuen Besucherinnen und Besuchern, den Geldgebern und den bisherigen Programmmachern. Ganz besonders bedanke ich mich bei der Stiftungssekretärin Brigitte Conrad, die sich mit Ruhe, Umsicht und grösstem Engagement seit Jahr und Tag um Literatur, Haus und Gäste bemüht. Eine Kraft, die unschätzbare Arbeit leistet!

«Landschaften wie die, in der sich das Bodmanhaus befindet, hat man früher ‹gesegnete› genannt, weil das Zusammenwirken der Naturgegebenheiten und der 2000jährigen Kultivierung der Natur etwas hat entstehen lassen, das man nur als Schönheit bezeichnen kann. Und deshalb ist mir, wenn ich dort zu Gast war, auch immer eine wichtige und oft vergessene Aufgabe der Literatur wieder bewußt geworden: die Schaffung von Schönheit in und mittels der Sprache. Denn auch Schönheit kreieren zu wollen, ist eine Gesinnung, und vielleicht von allen Gesinnungen, die dem Schriftsteller abverlangt werden, nicht die Unwichtigste.»

Michael Kleeberg, Schriftsteller

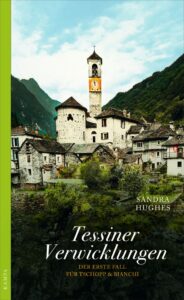

Anfang Juli wird das neue Programm von August bis Oktober 2020 bekannt gegeben!

Literaturhaus Thurgau

Handbuchbinderei Merten

„Ich wünsche dem schönen Bodman-Haus in Gottlieben ein stetes weiteres Aufblühen, Wachsen, Erstarken und Ausstrahlen – immer mit dem Wissen darum, dass das Wachsen an sich für ein Kulturhaus immer auch viele Aspekte des Erfolgs mit sich bringt, die wenig mit Kunst zu tun haben und mit dieser auch in Konflikt kommen können. Wachstum, mehr Aktivitäten von Jahr zu Jahr, dieser Dynamik entgeht beinahe kein Kulturort und kein Literaturhaus – umso mehr braucht es heutzutage die Reflexion darüber, was Kulturförderung, was Literaturförderung soll und warum und für wen. Den Hausverantwortlichen, den Programmverantwortlichen wünsche ich deshalb viel Weisheit, Einsicht und Weitsicht bei ihren Entscheidungen, viel Mut zur Eigenständigkeit und Gelassenheit angesichts der Erwartungen von Geldgebern, politischen Entscheidungsträgern, Partnern, Autor/innen und Publikum – und viele Portionen Extrahumor und überbordenden Enthusiasmus. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Literaturbegeisterten, die wiederkehrenden Besucherinnen und Besucher, die treuen Seelen werden es euch danken. Letztlich sind es nicht die Zahlen, weder die der Besucher noch die der Einnahmen oder die einer Veranstaltungsstatistik, um die sich alles drehen sollte, sondern diese Sternschnuppenmomente in einem Gespräch über einen Text, eine unerwartete, erhellende Perspektive, der Widerhall von Worten, Ideen, Sprachklängen an den Wänden eines Ortes, dieses tiefe Leuchten in den Augen.“

Bettina Spoerri, Schriftstellerin und Leiterin Aargauer Literaturhaus Lenzburg

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.