Vielleicht müsste man das Buch mit einem roten Kleber markieren, der vor Risiken und Nebenwirkungen warnt. Abgesehen davon, dass ein solcher Kleber die Verkaufszahlen eines solchen Buches mit Sicherheit positiv beeinflussen würde. Wer mit dem Buch eine Lektüre in die Nacht beginnt, muss riskieren, dass einem das Buch bis in die Träume begleitet.

Wer es am Strand liest, wird nicht sicher sein, ob es die Sonne oder die Lektüre ist, die einem den Kopf verdreht. Wer sich Spannung, eine Story verspricht, wird sich mehr als nur wundern, denn Matthias Zschokke ist wohl gewiefter Geschichtenerzähler, dessen Geschichten sich aber aller Voraussehbarkeit entziehen. Matthias Zschokke nimmt mich mit in seine leicht entrückte Welt, ein in Schieflage geratenes Kleinstuniversum.

Wer es am Strand liest, wird nicht sicher sein, ob es die Sonne oder die Lektüre ist, die einem den Kopf verdreht. Wer sich Spannung, eine Story verspricht, wird sich mehr als nur wundern, denn Matthias Zschokke ist wohl gewiefter Geschichtenerzähler, dessen Geschichten sich aber aller Voraussehbarkeit entziehen. Matthias Zschokke nimmt mich mit in seine leicht entrückte Welt, ein in Schieflage geratenes Kleinstuniversum.

Ein Mann in mittleren Alter wird in seinem Büro von der Polizei aufgesucht, die ihm mitteilt, dass sein kleiner Sohn von einem Lastwagen totgefahren wurde. Der Mann verlässt das Büro und torkelt durch die Stadt, torkelt durch sein Leben, das nicht erst mit dem Tod seines Sohnes aus dem Tritt gekommen ist. Peter, den man seit seiner Kindheit Saint-Blaise nennt, ist verheiratet. Aber das Leben mit seiner Frau ist zu einem funktionierenden Nebeneinander geworden. Keiner interessiert sich für das Leben des anderen. Peter fühlt sich in seinem Büro einer Verwaltung zusammen mit seinem Büropartner Prosciutto mehr geborgen, als im Ehebett zusammen mit seiner Frau.

Eines Tages beauftragt man ihn gegen seinen Willen mit der Organisation kleinerer Feierlichkeiten zu einem Jubiläum mit einer französischen Partnerstadt. Auf dem Weg zurück nach Berlin, mit dem Zug nach Basel, wo er ins Flugzeug wechseln soll, vertraut ihm eine Fremde ihren kleinen Sohn an, wohl gerade so alt wie sein tödlich verunfallter Sohn, mit der Bitte diesen nach Basel zu seinem Onkel zu begleiten. Ein kleiner Junge mit oranger Schwimmweste und bleischwerem Skisack. Überrumpelt nimmt sich der Mann dem Jungen an, obwohl der die nervöse Mutter warnt, er habe keine Lust, den Jungen zu unterhalten. Sie unterhalten sich dann aber doch, stockend, wirr, als würde der graue Peter mit letzter Kraft der sein wollen, der er in seiner Familie als Vater nie war; ein Verbündeter, ein Freund, ein Gefährte.

Irgendwann erzählt ihm der Junge von einer Tante Anne in Mulhouse, was den Mann veranlasst, dort eine Pause einzulegen und der Tante einen Besuch abzustatten. Sie deponieren das schwere Gepäck des Jungen in einem Kiosk, trinken heisse Schokolade in einem Café und sind, weil die eisernen Jalousien des Kiosk ganz überraschend geschlossen sind, gezwungen, in Mulhouse ein Hotel zu suchen. Was sich in dem Zimmer zwischen dem Mann und dem Jungen abspielt, ist eine Mischung aus verschrobenen Kindereien und unverständlichen Verrücktheiten. So wie sich Mattias Zschokke mit keinem seiner Bücher um Konventionen schert, so sehr weigert sich der Protagonist, „gesunden Menschenverstand“ walten zu lassen. Nichts an Zschokkes Roman folgt allgemeingültiger Logik. Zschokke, den man auf Fotos mit Nadelstreifenanzug und Taschenuhr fotografiert sieht, der wie sein Protagonist wohl nie ein Smartphone mit sich herumtragen würde und an der Rezeption jenes Hotels die Rezeptionistin fragen muss, ob er kurz seine Frau verständigen könne, es werde etwas später, ist nicht an der Art des Geschichtenerzählens interessiert, die sich mir als Leser anbiedert. Zschokke erzählt seine Bilder, seine Kleinstgeschichten, leicht verrückt, aber dafür gemalt, als wären sie kubistisch erzählt.

Es braucht mehr als die Suche nach Unterhaltung, will man den Büchern Matthias Zschokkes gerecht werden. „Der graue Peter“ entzieht sich aller Strömungen, aller Vorsicht. Die Lektüre seines Romans wird zu einer Achterbahnfahrt im Nebel. Zschokkes Literatur ist ein Monolith in der immer seichter werdenden Masse.

Interview

Ihr Buch ist ein besonderes Buch, so wie alle Ihre Bücher besondere sind. Zum einen scheinen sie nicht in die aktuellen Themen zu passen, entziehen sich all den Strömungen, denen sich viele Bücher anbiedern. Ihr Schreiben ist solitär, einzigartig. Zum andern sind die Handlungen Ihrer Bücher so gar nicht voraussehbar, bewegen sich weit weg von Klischees. Das muss man als Lesende aushalten können. Erstaunlicherweise akzeptiert man das in der Musik, der Malerei oder Bildhauerei. Man muss nicht verstehen. Und ausgerechnet in der Literatur soll alles erklärbar, logisch, rational, durchsichtig sein. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht hat das damit zu tun, dass der gegenwärtige Mensch das Nicht- und Unerklärbare gar nicht mehr aushält. Die Medien sind voll von Erklärern. Und die meisten widern mich an.

Sie sind lustig! Für mein Empfinden plansche ich permanent mitten drin. Vielleicht schwimme ich gegen die Themen an oder quer zu den Strömungen, aber ich fühle mich jederzeit bis in die letzte Pore getränkt von ihnen.

Zum Beispiel erwähne ich auf einer der ersten Seiten in zwei Nebensätzen, Peter habe als Kind fürs Leben gern auf Baustellen gespielt. Das schönste sei für ihn gewesen, von Lastwagenfahrern hochgehoben, auf den Beifahrersitz gesetzt und mitgenommen zu werden, wenn frischer Teer oder Zement geholt werden musste. Der in der Gegenwart verpeilte Leser vermutet darin reflexartig einen Hinweis auf Missbrauch. Der LKW-Fahrer gehört seiner Meinung nach angezeigt, dem Kind wird drastisch auseinandergesetzt, was alles hätte passieren können. Es zieht sich verängstigt in sein Zimmer zurück, setzt sich vor seinen Computer und spielt mit Kopfhörern über den Ohren Onlinegames – das ist mir alles selbstverständlich bewusst, und während ich das sage, fällt mir siedendheiss ein, dass das vielleicht inzwischen Kopfhörerinnen heissen muss. So bestimmt die Gegenwart permanent mein Denken und beeinflusst das, was ich aufschreibe, bis ins letzte Komma.

Oder das Beispiel, das Sie erwähnen: Im ersten Satz erfährt Peter, dass sein Kind überfahren worden ist. Jede Woche mindestens einmal wird in Deutschland am Fernsehen ein Krimi gezeigt. Da wird innerhalb der ersten Minute mindestens eine Leiche präsentiert – das ist die Vorgabe der Redaktionen –, von der aus sich dann der Fall entwickelt. Jahrelang sah man abends also eine Haustür, an der zwei Polizisten klingelten. Die Tür wurde von einer Frau oder einem Mann geöffnet. Ihr oder ihm wurde mitgeteilt, dass der Partner oder das Kind oder die Mutter oder sonst jemand Vertrautes überfahren oder erstochen oder ertränkt worden sei. Daraufhin bemühte sich der Mann oder die Frau, sich auf besonders expressive Weise erschüttert zu zeigen. Diese Art von Erschütterung wurde früher an den Schauspielschulen „ein Ausbruch“ genannt. Bei Aufnahmeprüfungen musste man „einen Ausbruch“ improvisieren: „Stellen Sie sich vor, Ihre Geliebte wurde eben vor Ihren Augen erstochen. Los!“

Ich meine, mein Protagonist reagiere so nah an sich wie nur möglich. Er bemüht sich, von seinen Empfindungen nur die zuzulassen, die er beim besten Willen nicht verstecken kann. Weil wir Normalsterblichen schliesslich nicht ans grosse Drama gewöhnt sind. Wir haben gelernt, so was tut man nicht; man beherrscht sich.

Das erkläre ich selbstverständlich nicht im Buch, denn das weiss der Held ja nicht von sich. Er hat es in seinen Genen.

Peter erträgt Mitmenschen nur schwer. Seine Frau ist die einzige, die er neben sich erträgt. Selbst seine Eltern waren dem „grauen Peter“ fremd geblieben. Sie leben seit Jahrzehnten in Berlin. Muss es eine grosse Stadt sein, um darin verschwinden zu können? Um sich vor den Menschen zu schützen?

Ich kenne nur wenige, die die Frage vorbehaltlos bejahen würden. Es ist kaum ein Zufall, dass sich immer mehr von uns in den virtuellen Raum zurückziehen. Menschen reagieren unberechenbar. Das ist auf die Dauer ermüdend. Im Internet wird man nicht dauernd unterbrochen. Das ist leichter auszuhalten. Berlin ist besonders gut geeignet dafür, niemandem zu begegnen, da haben Sie recht. Die Distanzen sind hier gross. Wenn ich jemanden treffen möchte, den ich kenne, muss ich lange Wege auf mich nehmen und viel Zeit investieren. Selbst auf der Strasse sind die Distanzen zueinander sehr viel grösser als gewöhnlich. Wenn man jemandem begegnet, muss keiner ausweichen. Man geht mit zwei Metern Abstand aneinander vorbei. Das ist angenehm. Ein wenig traurig vielleicht, aber angenehm.

Zéphyr, der Junge, der von seiner verzweifelten Mutter im Zug in die Obhut von Peter gerät, trägt eine orange Schwimmweste und schleppt einen bleischweren Skisack mit sich herum. Ist Zéphyr Peters Spiegelbild?

Die Schwimmweste wie auch das Gewicht des Skisacks sind beide erklärt. Die Mutter des Jungen hat in den Medien von einem Fluss gelesen, der über die Ufer trat, und möchte ihr Kind vor dem Ertrinken schützen. Und sie las von Winterorkanen in den Alpen und bittet den Jungen, Bleigewichte in die Taschen zu stecken, bevor er auf die Piste geht. Ob diese beiden Informationen zusätzlich symbolische Bedeutung haben, weiss ich nicht. Ich meine, auch das ist die Gegenwart, die mitschreibt: Ich empfinde eine permanente Überfürsorge, eine Begluckung, die mir zunehmend die Luft abklemmt.

Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen?

Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen?

Der Anzug hat eine Geschichte. Die ist zu lang zum Erzählen. Ich habe ihn geschenkt bekommen. Und fand, je öfter ich ihn trug, desto mehr, ein dreiteiliger Anzug sei ein perfektes Kleidungsstück, durch Jahrhunderte verfeinert, durchdacht. Mit den richtigen Taschen an den richtigen Stellen, mit der Möglichkeit, ein Teil davon auszuziehen, wenn’s zu warm wird, und umgekehrt. Ich muss fast nichts mehr einpacken, wenn ich zwei, drei Tage irgendwo hinfahre. Alles hat Platz in ihm. Es ist eine ideale Berufskleidung (fotografiert werden gehört zur Arbeit; privat mag ich mich nicht fotografieren lassen). Wenn man heimkommt, kann man ihn ausziehen und an die frische Luft hängen. Nach zwei Tagen ist er wieder wie neu. Ein grossartiges Kostüm. Privat ziehe ich ihn selten an. Da brauche ich nicht so viele Taschen.

Zur Taschenuhr: Von Armbanduhren habe ich am Handgelenk in meiner Jugend einen Ausschlag bekommen. Und ich schlug oft mit ihnen an Gegenstände und fühlte mich eingeschränkt in der Bewegung. Darum habe ich früh angefangen, Taschenuhren zu tragen. Und ich mag das Aufziehen.

Zu Robert Walser: Jeder von uns ist ein Unikat. Die meisten schleifen an sich herum, um weniger anzuecken und leichter durchs Leben zu kommen. Walser war darin wohl besonders unbegabt und musste es aushalten, ein Monolith zu sein. Ich hoffe, es steckt nicht allzu viel von ihm in mir drin. Es war bestimmt anstrengend, er zu sein.

Ihre ersten Romane erschienen bei List und Luchterhand, grossen Verlagen, später bei Ammann, dem damals renommiertesten Verlag in der Schweiz. Als Amman von der Bildfläche verschwand, war es Wallstein. Nun Rotpunkt. War Wallstein Ihr Buch zu heftig, zu risikoreich?

Keine Ahnung. In Deutschland ist die Stimmung zurzeit extrem angespannt. Jedermann und jedefrau reagiert auf alles überempfindlich. Man ist panisch darum bemüht, sich nach den Vorgaben des Justemilieu auszudrücken und bloss nicht aus Versehen zu sagen, heute sei ein besonders kalter Tag (wegen der Klimaerwärmung gibt es nur besonders warme Tage) oder die Nato habe … oder Corona …

Mag sein, es ist eine Gratwanderung, was ich im Buch mache. Da Deutschland nicht viele hohe Berge mit Grat hat, scheut man hier vielleicht mehr zurück vor solchen Wanderungen als in der Schweiz?

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher; Z-S-C-H-O-K-K-E

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher; Z-S-C-H-O-K-K-E

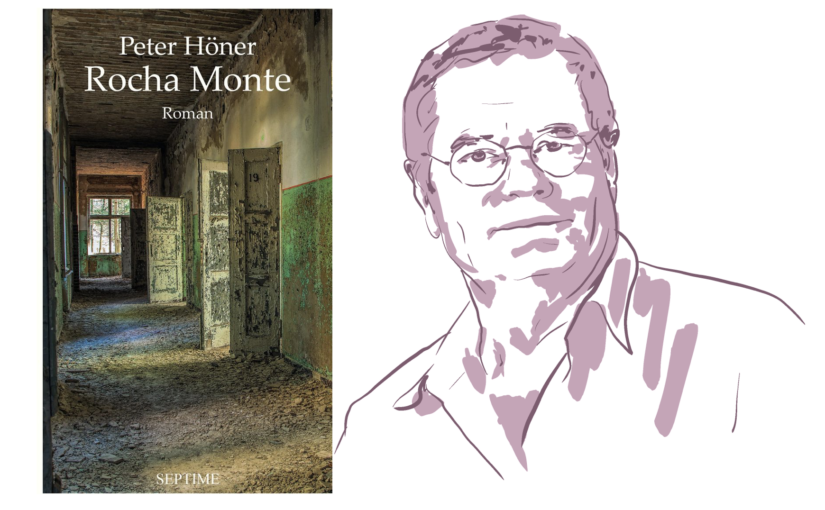

Illustrationen © leafrei.ch

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg. «Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard

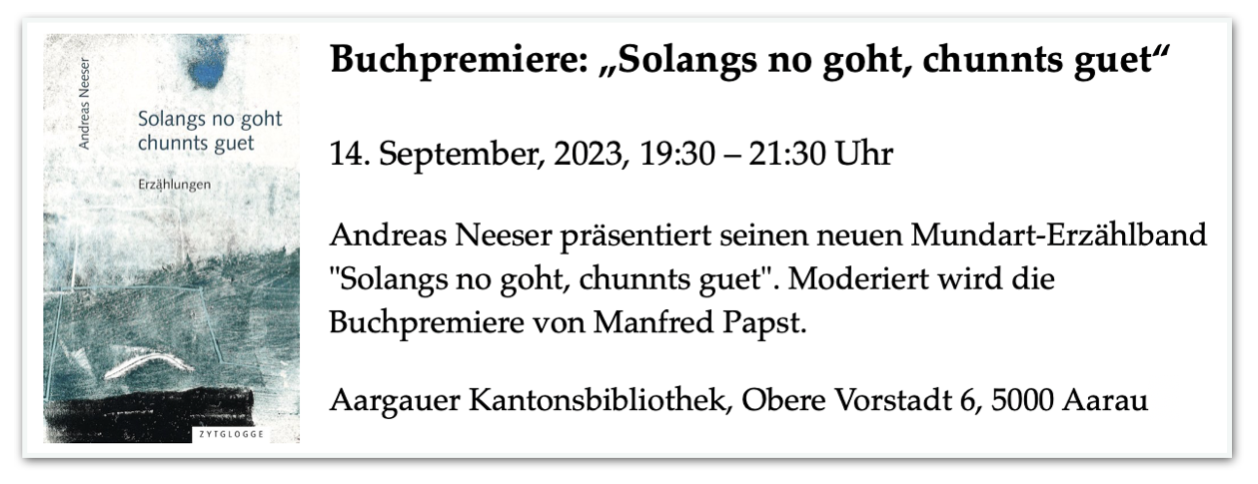

«Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich.

Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich. «Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller

«Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.  «Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz

«Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.

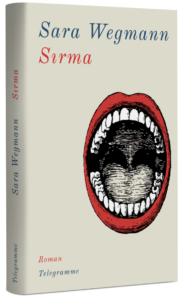

»DU WEISST NICHT, WELCHES BUCH DU ALS NÄCHSTES IN DER BADI LESEN WILLST? DANN HÄTTE ICH EINEN VORSCHLAG FÜR DICH: SIRMA VON SARA WEGMANN.«

»DU WEISST NICHT, WELCHES BUCH DU ALS NÄCHSTES IN DER BADI LESEN WILLST? DANN HÄTTE ICH EINEN VORSCHLAG FÜR DICH: SIRMA VON SARA WEGMANN.«

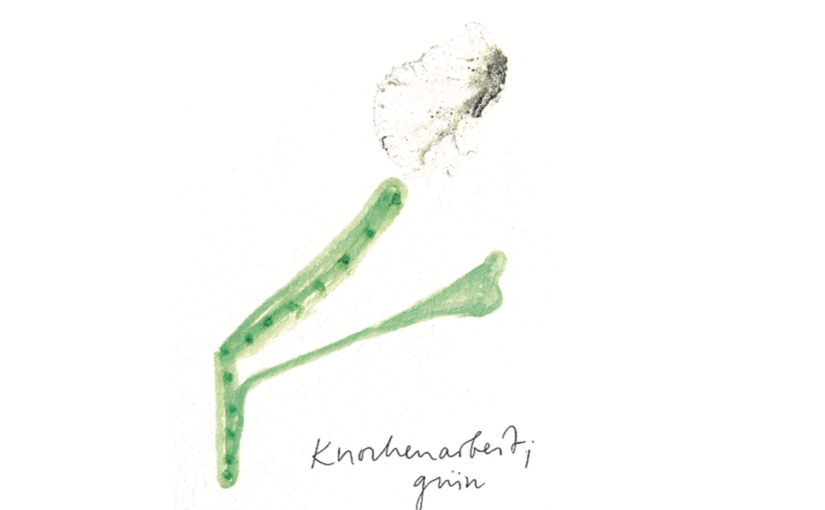

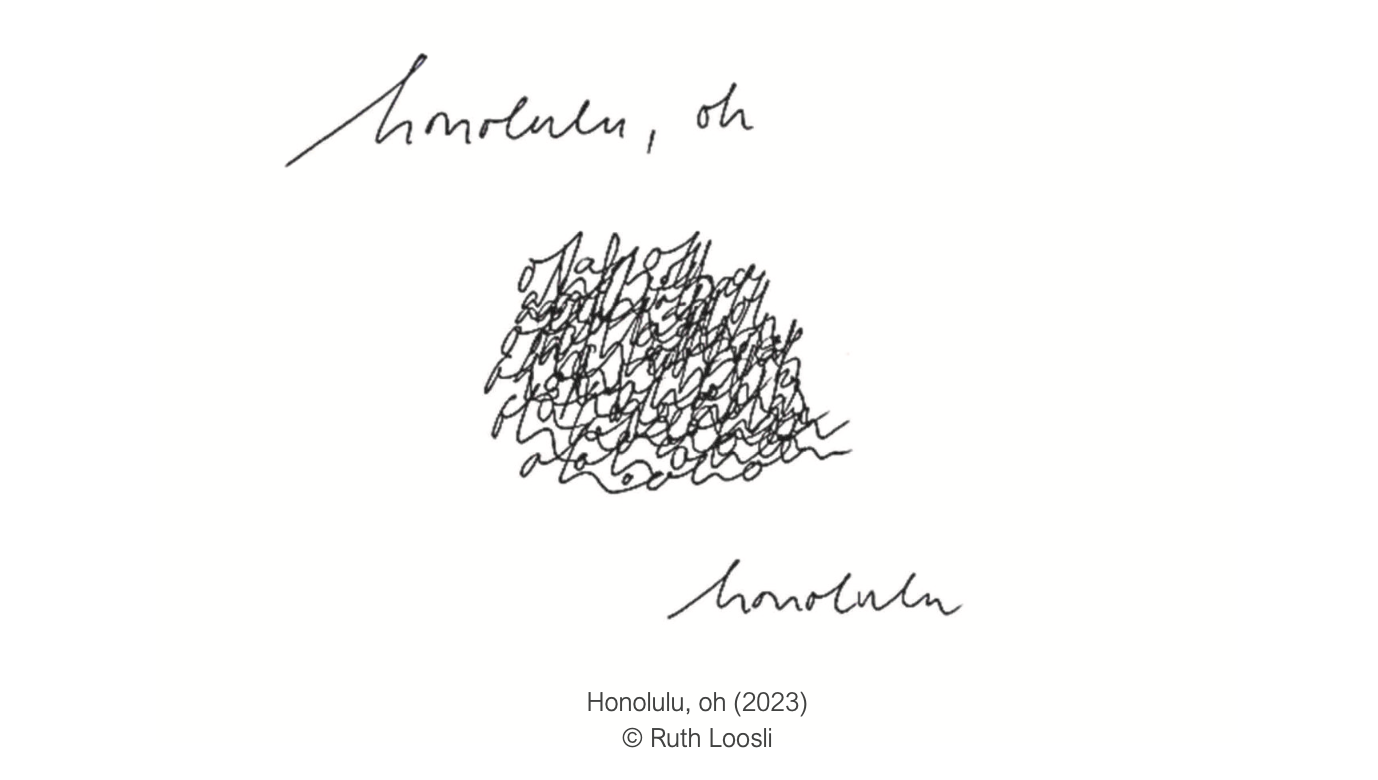

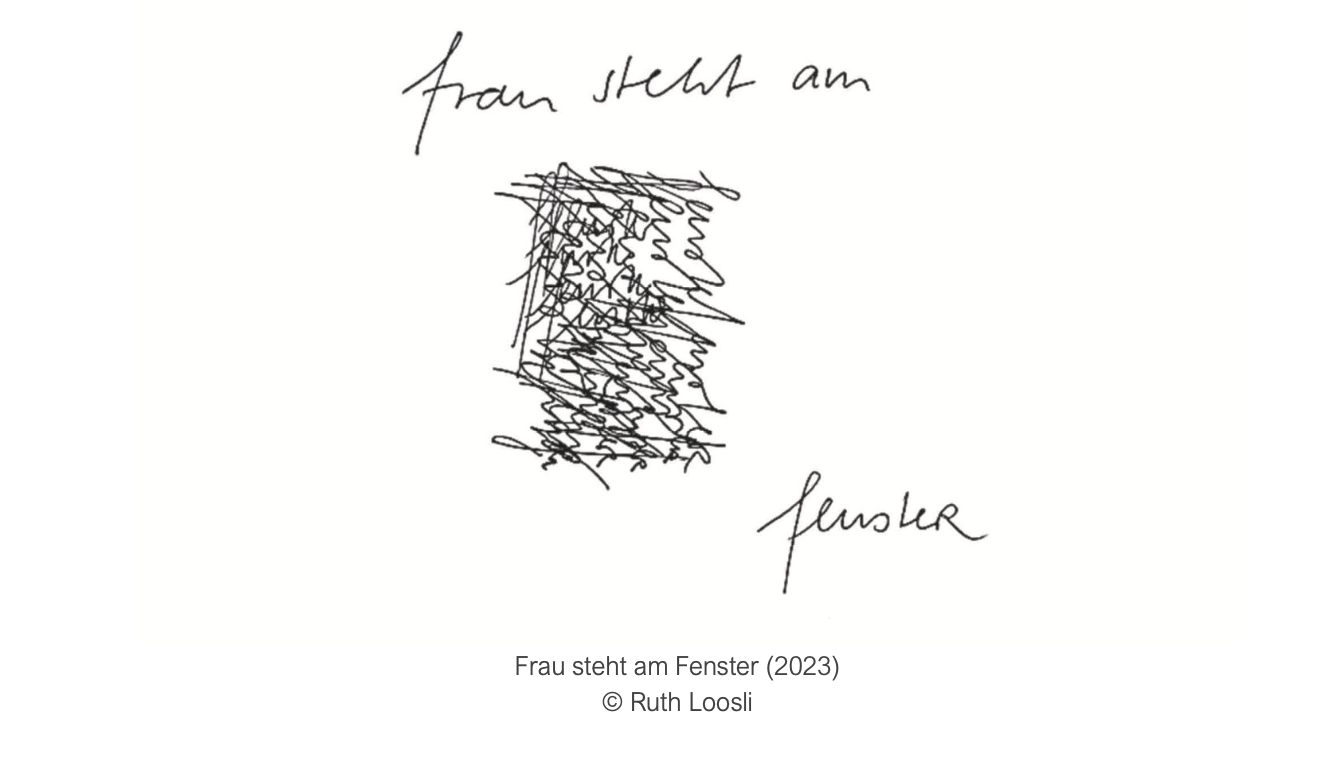

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“.

Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“. Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.