«Weisst du, wer du bist?»

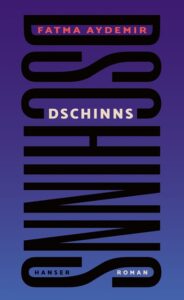

In ihrem Familienroman «Dschinns» schreibt Fatma Aydemir über eine kurdisch-deutsche Migrantenfamilie, welche sich nach dem Tod des Vaters ihrer grössten Angst stellen muss: der Wahrheit.

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

Yasemin Sarikus studiert Germanistik und Philosophie und ist selbst kurdischer Abstammung. Ihr Grossvater gehörte zu den ersten Gastarbeitern Deutschlands.

Wir erleben die letzten Minuten von Hüseyin Yilmaz. Der Familienvater wandert in den 1970er Jahren gemeinsam mit seiner Familie als Gastarbeiter nach Deutschland aus. Dort erhofft er sich ein besseres Leben. Doch die Realität holt ihn schnell ein.

Deutschland ist kalt und finster. Hüseyin bleibt nichts anderes übrig, als für seine Familie zu arbeiten und genug Geld zu sparen. Und das tut er, 30 Jahre lang mit einem einzigen Wunsch: Er möchte zurück in die Türkei und sich ein Eigenheim kaufen. Gemeinsam mit seiner Frau Emine und seinen vier Kindern spart er jahrelang auf diesen Traum hin, nun hat er es endlich geschafft. Er steht auf dem Balkon seiner eigenen Wohnung in Zeytinburnu über den Dächern Istanbuls.

Doch Hüseyins Traum hält nicht lange an. Er stirbt, aufgrund eines Herzinfarktes, am ersten Tag in seiner Wohnung. Also reist Familie Yilmaz eine Woche früher als geplant nach, um ihren Vater und Ehemann zu bestatten.

Nach diesem Auftakt stellt Fatma Aydemir nun den Rest der Familie Yilmaz vor. Aydemir widmet den Protagonisten jeweils ein eigenes Kapitel. Somit rücken die Geschichte und der Tod des Vaters Hüseyin in den Hintergrund und es wird dem Leser ein Einblick in das Leben der Kinder und seiner Frau Emine geschenkt.

«Weisst du, wer du bist?» – eine Frage, die sich die Figuren oft stellen. Aydemir präsentiert eine zerbrochene Familie, in welcher jeder seine eigene Identität infrage stellt. So auch Ümit, der jüngste der Familie. Ümit ist homosexuell, das weiss er, seine Familie aber nicht. Wie sollte er ihnen auch so etwas erzählen? In seiner Familie wird über solche Themen nicht gesprochen.

«Aber wie kann es sein, dass Ümit nicht mitbekommen hat, dass seine Mutter kurdisch ist? War sein Vater es etwa auch? Was sind dann seine Geschwister und Ümit selbst?»

Es wird schnell klar, dass die Familie unter kommunikativen Problemen leidet. Mit jedem Charakter spricht Fatma Aydemir bewusst aktuelle Schlüsselfragen an, welche mit der türkisch-kurdischen Kultur einhergehen. Sevda, die älteste Tochter der Familie wird jung von ihren Eltern zwangsverheiratet. Als sie sich dazu entscheidet, sich von ihrem Alkoholiker-Ehemann zu trennen, wird sie von ihren Eltern ausgestossen. Peri, die zweitjüngste, studiert als einzige und zieht nach ihrem Abitur weit weg von ihrer Familie und in ihre Freiheit. Hakan ist Dealer und war deshalb oft schon in, wie er meint, diskriminierende polizeiliche Verfahren verwickelt. Und Emine, die sich all diese Jahre nicht in Deutschland einleben konnte, hat mit Depressionen zu kämpfen, ohne dass sie sich derer bewusst ist. Denn Themen wie Depressionen werden in ihrem Kulturkreis nicht angesprochen.

Schnell wird uns eine Botschaft vermittelt. Aydemir möchte mit ihrer Erzählung aktiv politische und kulturelle Konflikte ansprechen. Es handelt sich um die grossen, fast schon stereotypen Themen: Rassismus, Sexismus, Integration und Gleichgeschlechtlichkeit.

Das sind sie also, diese «Dschinns». Es sind nicht etwa die Dämonen selbst damit gemeint. Den Begriff «Dschinns» verwendet Aydemir metaphorisch. Über diese wird im islamischen Kulturkreis nicht ohne Hemmungen gesprochen und sie werden von der islamischen Gesellschaft meist gefürchtet, da Dschinns das Böse und Negative repräsentieren. Die Wahrheit, das sind die Dschinns der Familie Yilmaz, die sie schon so lange bekämpfen wollen.

Fatma Aydemir spiegelt mit ihrem Familienroman die Erfahrungen eines Grossteils der Migrantenfamilien Deutschlands wider. Sie schafft es, schwere Konflikte anzusprechen, ohne dabei provokant zu werden. Jedoch sind all dies Klischees. Jede Figur repräsentiert individuelle Konflikte, doch es scheint so, als müssten die Figuren mit diesen hier allzu schematisch umgehen. Und aus dieser Oberflächlichkeit kommt Aydemir auch nicht mehr raus. Manch eine:r fühlt sich vielleicht verstanden und wiederum andere fühlen sich persönlich angegriffen. Aydemir spricht hier viel zu oberflächlich für eine Mehrheit migrantischer Communities. Das macht es sehr schwer für die Leser, vor allem wenn man ähnliche Erfahrungshintergründe teilt, sich mit den Geschichten zu identifizieren. Man muss sich ständig klarmachen, dass es eben doch nicht immer so ist, wie Aydemir schreibt. Und genau deswegen ist gut vorstellbar, dass Aydemirs Roman, vor allem bei eben dieser Gemeinde nicht besonders gut ankommt und vielleicht sogar für Empörung sorgt. Doch vielleicht will Fatma Aydemir eben genau das mit Ihrem Roman bewirken. Wenn dem so sei, ist es ihr allenfalls gelungen.

(Dieser Text entstand im Rahmen eines Seminars zur Literaturkritik im Frühjahr 2022 an der Uni Basel, Seminarleitung: Daniel Graf, Literaturkritiker beim Republik Magazin.)

Fatma Aydemir wurde 1986 in Karlsruhe geboren. Sie lebt in Berlin und ist Kolumnistin und Redakteurin bei der taz. Bei Hanser erschien 2017 ihr Debütroman «Ellbogen», für den sie den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Franz-Hessel-Preis erhielt. 2019 war sie gemeinsam mit Hengameh Yaghoobifarah Herausgeberin der Anthologie «Eure Heimat ist unser Albtraum». Ihr zweiter Roman «Dschinns» wurde mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet.

Beitragsbild © Sibylle Fendt

Lucy Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. Ihr Roman «

Lucy Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. Ihr Roman «

Sarah Kuratle, geboren am 23. Mai 1989 in Bad Ischl, aufgewachsen dies- und jenseits der Schweizer-österreichischen Grenze, ist in beiden Ländern daheim. Studium der Germanistik und Philosophie an der Universität Graz. Ihre Liebesgeschichte «Iris» erschien in Fortsetzungen in den manuskripten. Ihre Gedichte wurden ebendort sowie im wespennest veröffentlicht.

Sarah Kuratle, geboren am 23. Mai 1989 in Bad Ischl, aufgewachsen dies- und jenseits der Schweizer-österreichischen Grenze, ist in beiden Ländern daheim. Studium der Germanistik und Philosophie an der Universität Graz. Ihre Liebesgeschichte «Iris» erschien in Fortsetzungen in den manuskripten. Ihre Gedichte wurden ebendort sowie im wespennest veröffentlicht.

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig