Tarjei Vesaas ist einer der Grossen der norwegischen Literatur. Aber vielleicht ist Tarjei Vesaas mehr. Karl Ove Knausgård bezeichnete „Die Vögel“ einmal als den besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde. Dass der Guggolz Verlag die Romane Tarjei Vesaas in so wunderbaren Ausgaben, meisterhaft übersetzt und wunderschön als Buch, verdienstvoll herausbringt, ist ein grosses Glück – und „Die Vögel“ eine Offenbarung.

Nach seinem Tod 1970 geriet Tarjei Vesaas international in Vergessenheit, obwohl man ihn zu Lebzeiten immer wieder als Anwärter für den Nobelpreis machte. Vielleicht liegt unser Glück darin, dass Karl Ove Knausgård den Autor immer und immer wieder auf einen Sockel stellte, oder in der Tatsache, dass sich seine Romane um das Archaische drehen, so gar nichts mit dem flirrenden Zeitgeist zu tun haben und sich doch um urmenschliche Gefühle und grundlegende Fragen drehen. Vielleicht liegt die Faszination dieser Romane auch in der Nähe zur Natur, in einer Sehnsucht, die angesichts der menschgemachten, klimatischen Bedrohungen immer deutlicher nach Nahrung sucht. Aber vielleicht ist es auch ganz einfach die unbestreitbare Fähigkeit des Autors, in unnachahmlicher Weise Beziehungen, Szenerien und Innenwelten zu beschreiben.

„Die Vögel“ schreibt sich in die Welt eines noch jungen Mannes, der sich in seiner begrenzen Welt mehr und mehr an den Rand, an den Abgrund gedrängt fühlt. Ein Mann, dessen Welt abdriftet, eine Welt, die sich mit der aller anderen streitet, nichts Gemeinsames mehr findet. Tarjei Vesaas beschreibt einen Zustand, der seit der Pandemie auch in der Gesellschaft grassiert.

Mattis lebt mit seiner älteren Schwester Hege allein in einem kleinen Haus irgendwo in Norwegen, über einem See, nicht weit vom Wald, aber abgeschottet vom nahen Dorf. Mattis ist anders. Seine Welt ist klein. Im Dorf schimpft man ihn einen Dussel. Einer festen Arbeit geht er nicht nach. Vielmehr versinkt er immer wieder in stillen Versuchen, eine Antwort auf seine ganz eigenen Fragen zu finden. Hege, nach dem frühen Tod ihrer Eltern, sorgt für ihn, verdient das wenige Geld, das sie über Wasser hält mit Strickarbeiten. Hege ist hängen geblieben; das kleine Haus, die Abgeschiedenheit, die tägliche Sorge um ein Auskommen und Mattis. Manchmal taucht Mattis im Dorf auf, kauft sich im Kaufhaus Bonbons oder sucht nach den Ermahnungen seiner Schwester Arbeit, die ihn aber meist überfordert, auch wenn ihn der eine oder andere Bauer ein paar Stunden gewähren lässt.

Dafür sitzt Mattis viel am See oder in seinem alten Ruderboot und denkt nach, versucht seine Welt zu ergründen und jene seiner Schwester Hege – eine kleine Welt mit grossen Fragen. Mattis sieht und hört aber auch die Stimmen und Zeichen der Natur. Zuallererst die Vögel, Schnepfen, die in diesem Jahr viel früher ihre Bahnen übers Haus ziehen. Er versteht den jungen Jäger aus dem Dorf nicht, der eine dieser Schnepfen vom Himmel schiesst. Mattis fürchtet sich vor Gewittern, dem Blitz, der eines Tages einen der beiden verdorrten Bäume nicht weit vom Haus zerschlägt, zwei Bäume, die man bis ins Dorf Mattis-und-Hege nennt. Mattis ist überzeugt, dass eine neue Zeit angebrochen ist, dass sich die Dinge verändern werden. Und es wächst die Angst, dass alles, was sich verändert, zu seinen Ungunsten sein könnte, allein schon deshalb, weil niemand verstehen will, nicht einmal Hege.

Nach seinem Entschluss, nun doch Fährmann über See zu werden, auch wenn niemand darauf gewartet hat, und tatsächlich ein erster Gast auftaucht, der nach seinen Diensten fragt und nach nasser Überfahrt nach einer Unterkunft fragt, nachdem ihn zwei junge Mädchen von der Insel retten und diese Rettung zur triumphalen Einfahrt in den Dorfhafen wird, scheint sich für Mattis alles zum Guten zu wenden. Wenn nur Jørgen, der Holzfäller, den er über den See brachte, sich nicht im Zimmer unter dem Dach einquartiert hätte.

Mit einem Mal glaubt Mattis, die Zeichen stehen gegen ihn, Hege würde sich von ihm abwenden, gegen ihn entscheiden.

Was Tarjei Vesaas an Atmosphäre in diesen Roman hineinbringt, wie gut er sich in Mattis, einen Dussel, seine Welt, seine Sicht, seine Gefühle hineinversetzen kann, wie nah er sich in diesen Dussel hineinversetzt, ohne nur in einem Nebensatz einen solchen aus ihm zu machen, wie perfekt er die Dramatik in seiner Geschichte wachsen lässt, ist ausserordentlich. Mattis versucht seine Welt zu lesen, er sucht nach Erklärungen. Hege, seine Schwester, lebt unter dem gleichen Dach, auf der Schwelle zu einer ganz anderen Welt. Und die Tatsache, dass sie die Welt ganz anders liest, schmerzt Mattis bis aufs Mark.

Ein aussergewöhnliches Buch eines aussergewöhnlichen Dichters!

Tarjei Vesaas (1897–1970) war der älteste Sohn eines Bauern in Vinje/Telemark, dessen Familie seit 300 Jahren im selben Haus lebte. Vesaas wusste früh, dass er Schriftsteller werden wollte, verweigerte die traditionsgemässe Übernahme des Hofes und bereiste in den 1920er und 1930er Jahren Europa. 1934 heiratete er die Lyrikerin Halldis Moren und liess sich bis zu seinem Tod 1970 in der Heimatgemeinde Vinje auf dem nahe gelegenen Hof Midtbø nieder. Vesaas verfasste Gedichte, Dramen, Kurzprosa und Romane, die ihm internationalen Ruhm einbrachten. Er schrieb seine Romane auf Nynorsk, der norwegischen Sprache, die – anders als Bokmål, das »Buch-Norwegisch« – auf westnorwegischen Dialekten basiert. Abseits der Grossstädte schuf Vesaas ein dennoch hochmodernes, lyrisch-präzise verknapptes Werk mit rätselhaft-symbolistischen Zügen, für das er mehrmals für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Als seine grössten Meisterwerke gelten «Das Eis-Schloss», für das er 1964 den Preis des Nordischen Rats erhielt, und «Die Vögel», das Karl-Ove Knausgård als «besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde» bezeichnete.

Hinrich Schmidt-Henkel, geboren 1959 in Berlin, übersetzt aus dem Französischen, Norwegischen und Italienischen u. a. Werke von Henrik Ibsen, Kjell Askildsen, Jon Fosse, Tomas Espedal, Louis-Ferdinand Céline, Édouard Louis und Tarjei Vesaas. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. (gemeinsam mit Frank Heibert) mit dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW und zuletzt 2018 mit dem Königlich Norwegischen Verdienstorden.

Tarjei Vesaas «Boot am Abend. Nimm meine Hand. Der wilde Reiter», Rezension auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Rolf Chr. Ulrichsen

Nachdem «22 Bahnen» im Rahmen der Frankfurter Buchmesse bereits zum «Lieblingsbuch der Unabhängigen 2023» gekürt wurde, ist Caroline Wahls Debütroman nun auch «Lieblingsbuch des Deutschschweizer Buchhandels 2024».

Nachdem «22 Bahnen» im Rahmen der Frankfurter Buchmesse bereits zum «Lieblingsbuch der Unabhängigen 2023» gekürt wurde, ist Caroline Wahls Debütroman nun auch «Lieblingsbuch des Deutschschweizer Buchhandels 2024».

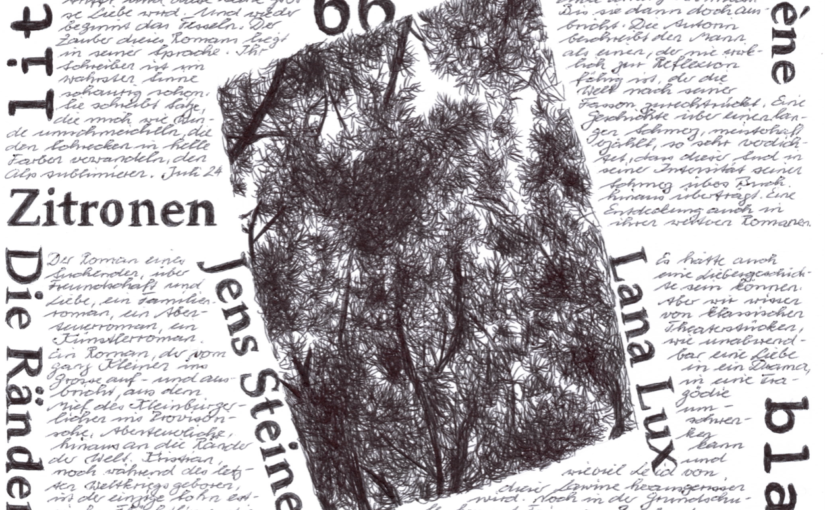

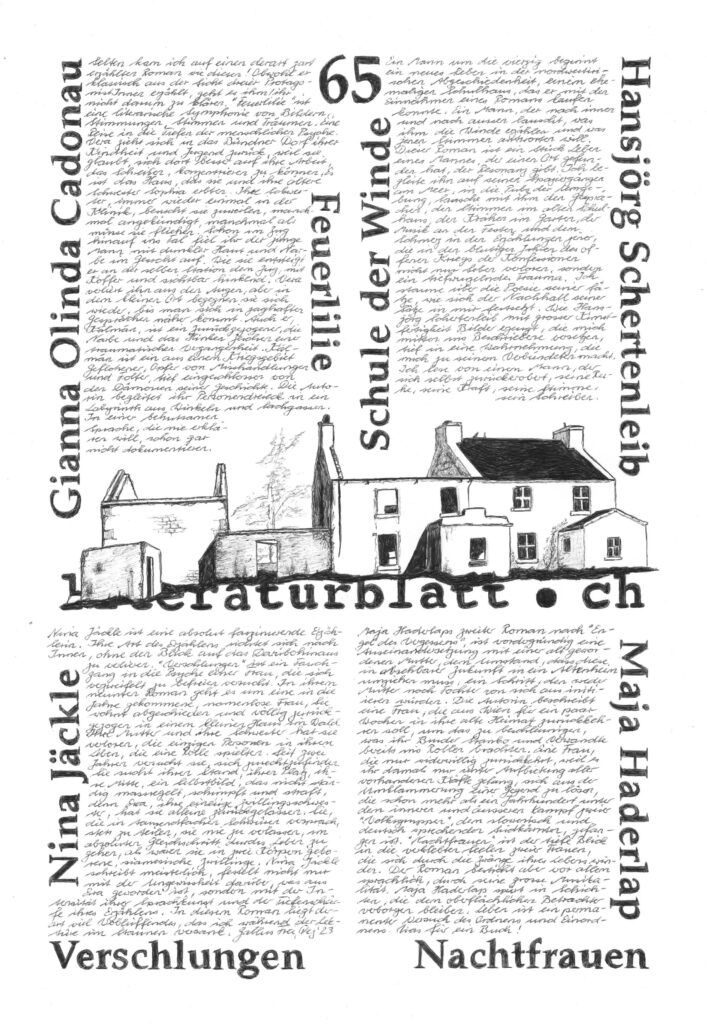

«Dein wundervolles analoges Literaturblatt lässt nicht nur das Herz des Schriftstellers Schertenleib höher schlagen, sondern beschleunigt auch den Puls des früheren Typographen. Aus der Zeit gefallen und deswegen umso wertvoller.» Hansjörg Schertenleib

«Dein wundervolles analoges Literaturblatt lässt nicht nur das Herz des Schriftstellers Schertenleib höher schlagen, sondern beschleunigt auch den Puls des früheren Typographen. Aus der Zeit gefallen und deswegen umso wertvoller.» Hansjörg Schertenleib