Ruth Schweikert eröffnete das 15½. Literaturfestival Literaare in Thun. Was bräuchte es, um den Kilimandscharo zu bezwingen? Was stände auf der To-do-Liste? Ruth Schweikert schrieb mit «Tage wie Hunde» ein Buch, das sich mit Radikalität und Offenheit mit ihrer Krebserkrankung auseinandersetzt. Ein Buch, das unter die Haut fährt und in seiner Lesart nicht wenig verunsichert.

Ruth Schweikert eröffnete das 15½. Literaturfestival Literaare in Thun. Was bräuchte es, um den Kilimandscharo zu bezwingen? Was stände auf der To-do-Liste? Ruth Schweikert schrieb mit «Tage wie Hunde» ein Buch, das sich mit Radikalität und Offenheit mit ihrer Krebserkrankung auseinandersetzt. Ein Buch, das unter die Haut fährt und in seiner Lesart nicht wenig verunsichert.

Ruth Schweikert bezwang einen solchen Berg, auch wenn die Metapher nicht wirklich taugt, da es ja bei jenen, die den Berg nicht bezwingen, meist nicht an der Liste oder der fehlenden Orientierung bis zum Gipfel fehlte und schon gar nicht an der Ausrüstung. Ruth Schweikert schildert die Konfrontation mit Brustkrebs vom Beginn der Diagnose weg bis tief in die Krankheit hinein, in Rückblenden weit zurück und in Vorblenden bis weit über die Gegenwart hinaus. Ruth Schweikerts Erzählen, ihr Nachdenken ohne Pathos der Genesenen nimmt mich mit, ganz nah, als ob ich neben und mit ihr sehen, leben und denken würde; wenn sie nach der Mammographie im Besprechungszimmer des Arztes sitzt oder die Staatsbürgerschaft im Reich der Gesunden verliert. Wenn sie beim Arzt zugibt, wie sehr sie die Angst packt, als ob es möglich wäre, keine zu haben.

Ruth Schweikert, eine Grosse der Schweizer Literatur, protokolliert nicht, erzählt keine Leidensgeschichte. Sie spürt scharfsinnig nach, was sich nach einer verhängnisvollen Vermessung ihres Körpers unausweichlich aufdrängt. «Tage wie Hunde» ist aber auch eine Auseinandersetzung mit ihrem Schreiben, über die Veränderungen des Schreibens, die Befreiung des Schreibens. Über das Übersetzen von «Erfahrungen, die sich dem Punkt entziehen», Empfindungen, die Ruth Schweikert ähnlich einer Mathematikerin in Beziehung zu setzen versucht, um sie in Sprache übersetzen zu können.

«Krankheit ist eine ganz spezifische Zeiterfahrung», sagte Ruth Schweikert im Gespräch mit der Moderatorin und Festivalchefin Tabea Steiner. Eine Literatur gewordene Zeiterfahrung darüber, was sich beispielsweise im Moment einer Diagnose zeitlich ausbreitet. So wie man ein ganzes Leben in einen einzigen Satz packen kann, konzentriert Ruth Schweikert in ihrem Buch jene Momente, die das Leben ausweiten, die Zeit zerreissen. «Tage wie Hunde» ist nicht blosses Abbilden, sondern der Versuch, eine andere Art des Beschreibens der Krankheit entgegenzusetzen, eine Ordnung, denn Krebs ist Chaos, Unordnung, Wucherung. Sprache ist Ordnung.

Ruth Schweikert erzählte, das Buch sei auch Resultat eines Zu-fallens. Während sie am Text arbeitete, starb Ruth Schweikerts Vater. «Tage wie Hunde» ist ein Buch über das Drinnen und Draussen, das Leben und den Tod, das Davor und Danach, das Beginnen und drohende Ende.

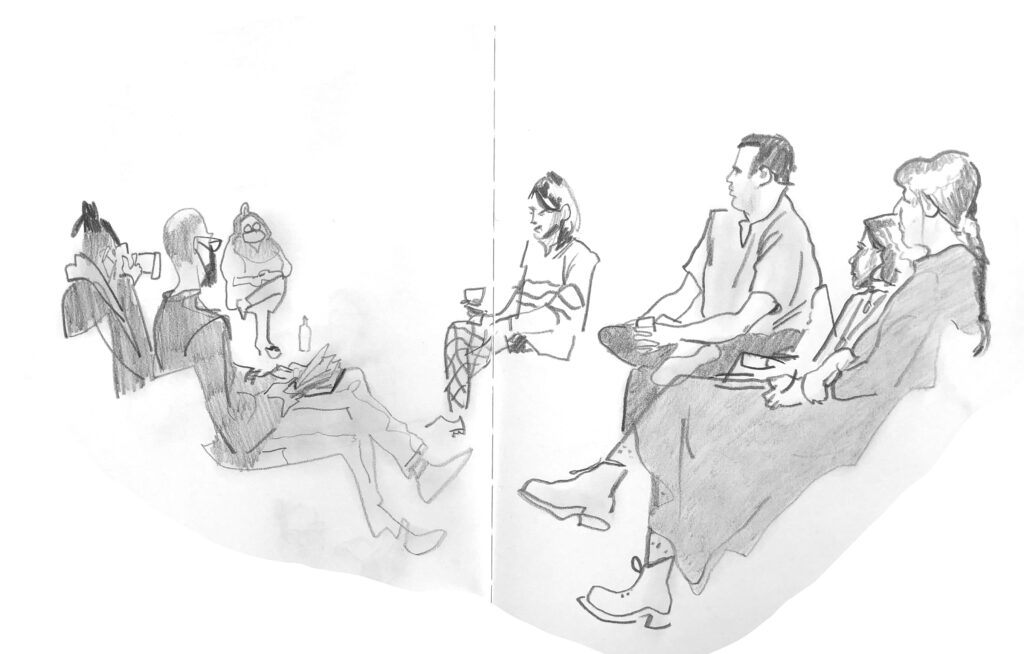

Ruth Schweikert las nicht allein zur Festivaleröffnung. Links von ihr sassen abwechselnd zwei Frauen, lautlos gestikulierend mit Händen und Gesicht, mit Blick auf die erste Reihe im Rathaussaal, wo Gehörlose nicht der Schriftstellerin lauschten, sondern den Simultanübersetzungen zuschauten. «Eine Parallellesung» leicht versetzt, als wären die Gesten ein Echo der Sätze.

Ob mit Mundschutz und Social Distancing Festivalstimmung aufkommt, muss sich noch erweisen. Das Festivalteam hat angerichtet! Heute Samstag lesen Sandra Künzi, die GewinnerInnen des Textstreich-Wettbewerbs, Katerina Poladjan, Stef Stauffer, Christoph Geiser, Thomas Rötlhisberger, Svenja Gräfen, vier Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel und Hengameh Yaghoobifarah. Und am Abend um 21 Uhr ein ganzer Strauss: Meral Kureyshi, Demian Lienhard, Daniel Mezger, Elio Pellin, Regula Portillo, Giuliano Musio, Laura Vogt und Benjamin von Wyl. Möge Thun strömen! (Festivalprogramm)

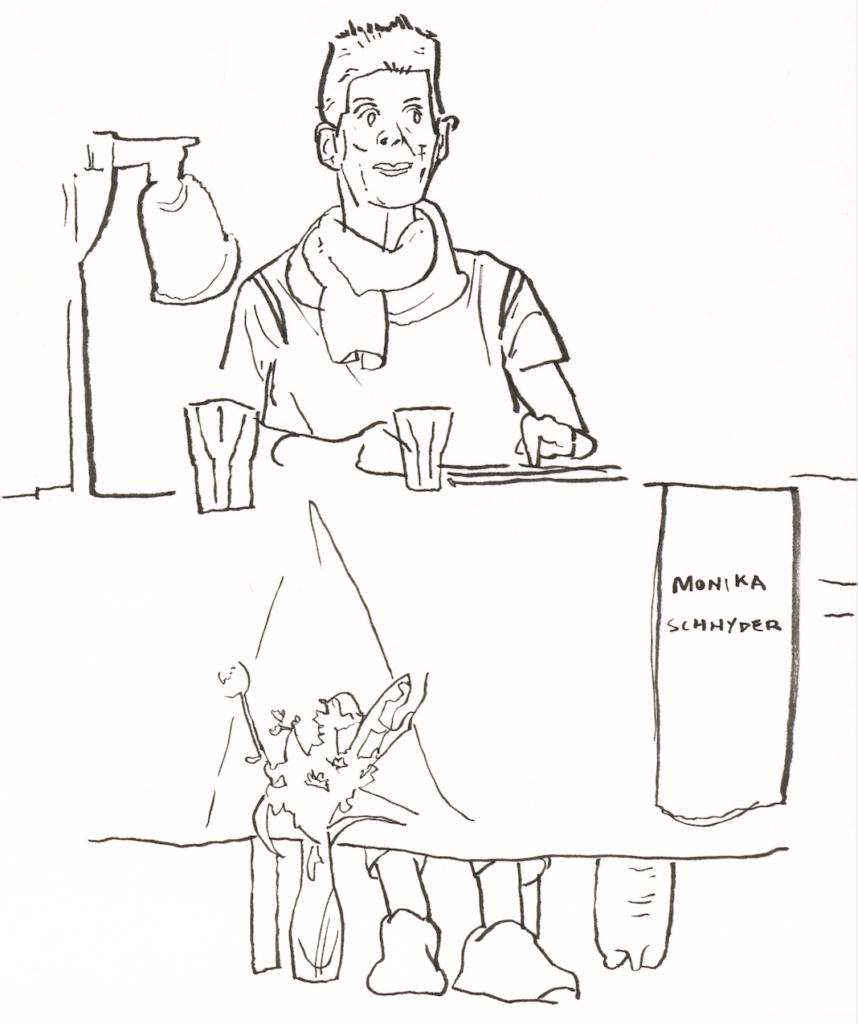

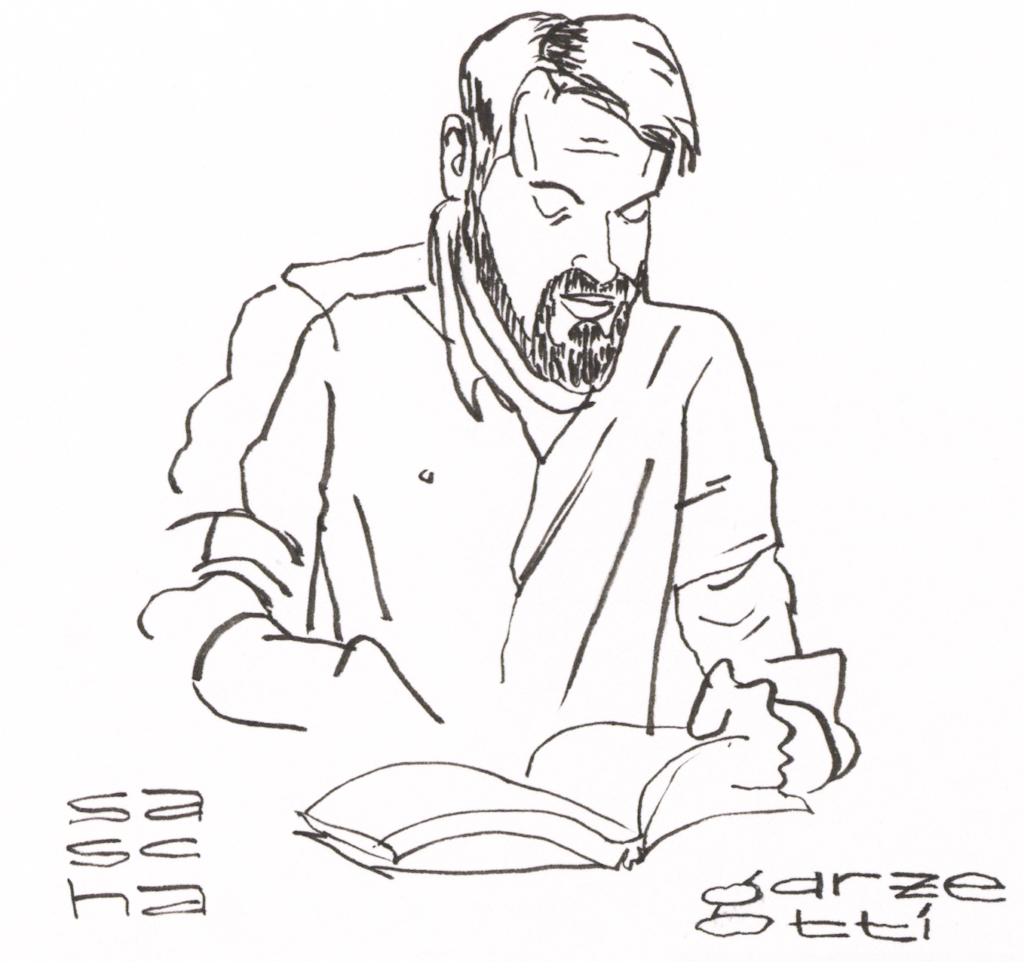

Begleitet wird das Festival von der jungen Illustratorin Lea Frei, die im Foyer des Rathauses die Zeichnungen zeigt, die sie fürs ursprüngliche Festivalprogramm im März dieses Jahres erstellte. Zeichnungen aller beteiligten Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Zeichnungen, die man sich nicht nur von ganz Nahem ansehen kann. Zeichnungen, die man sich gönnen, kaufen kann!

Illustrationen ![]() © leafrei.com

© leafrei.com

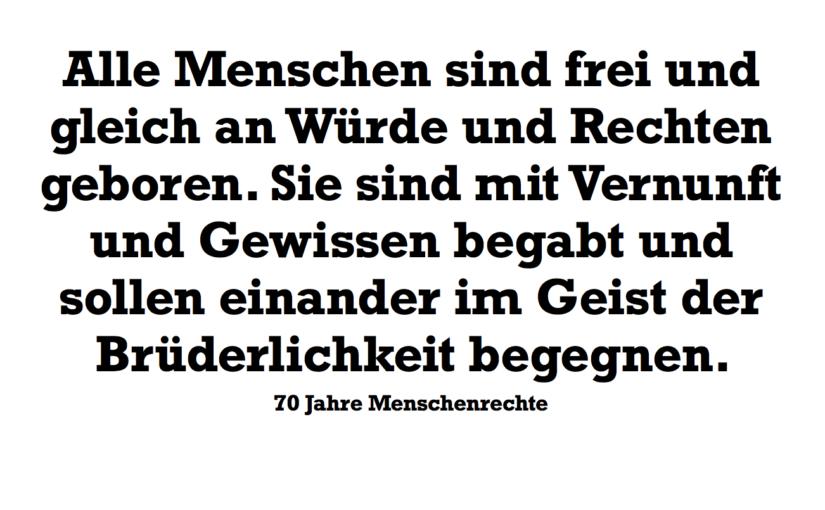

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

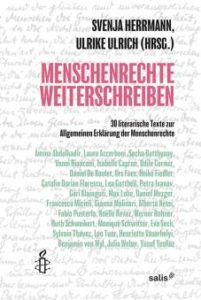

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen. Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie  Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (