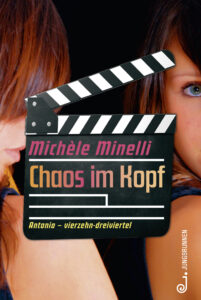

Michèle Minelli hat schon mit ihrem ersten Jugendroman „Passiert es heute? Passiert es jetzt“ keinen Wohlfühlroman, kein Geschichtchen geschrieben. Als Roman mitten aus dem Kampfgebiet Familie zeichnete die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur „Passiert es heute? Passiert es jetzt“ als „Buch des Monats Oktober 2018“ aus. Ihr neuer Roman „Chaos im Kopf“ steht dem Vorgänger in nichts nach!

Das Fenster meines Arbeitsplatzes öffnet sich direkt zum Eingang meines Schulhauses. Und selbst wenn das Fenster geschlossen ist, kann ich den Gesprächen der Jugendlichen unter meinem Fenster zuhören. Die Nische unter diesem Fenster ist abends und an Wochenenden zu einem regelrechten Treffpunkt geworden. Manchmal sind die Gespräche und Brunftlaute derart deutlich und penetrant, dass das Zuhören unvermeidlich wird und mich von meiner Arbeit wegreisst. Dann sitze ich da und höre nur mehr zu, staune darüber, wie weit ich mich von der Welt der Jugendlichen entfernt habe, obwohl ich mit Kindern arbeite, kippe weg in Erinnerungsfetzen meiner eigenen Jugend, um unsicher darüber zu werden, ob damals wirklich alles so ganz anders war.

Zu glauben, dass die Welt von Jugendlichen noch weit weg vom Ernst des Lebens sei, ist fatal. In so unsicheren Zeiten wie diesen noch viel mehr, wo Jugendliche schlicht nicht mehr wissen, wie und wo sie sich austesten sollen. Wie sehr das Leben einer Jugendlichen bedrohlich werden kann, beschreibt Michèle Minelli in ihrem neuen Jugendroman „Chaos im Kopf“. Doch „Jugendroman“ ist ein Etikett. „Chaos im Kopf“ ist ein Fenster in eine Welt, die allzu leicht und allzu schnell unterschätzt und mit Vorurteilen verzerrt wird. Umso wichtiger und hilfreicher, dass es Autorinnen wie Michèle Minelli gibt, die mit derart viel Empathie und Unmittelbarkeit eine Welt eröffnen können, die sich in der eigenen Erinnerung verklärt.

Antonia ist vierzehn-dreiviertel, noch eintausendeinhundertsiebzig Tage, bis sie sich volljährig aus den Fesseln ihrer Mutter, ihrer Familie, ihrer Rolle losreissen kann. Angi, ihre Mutter, demonstriert ein ganz eigenes Verständnis von Fürsorge, Mutterpflichten und Nestwärme. Ihre Mutter versetzt Antonias Reitstiefel zu Geld und öffnet einem neuen Lover die Wohnung. Man macht ihr die Schule zum Spiessrutenlauf mit der wiederholten Aufforderung endlich ernst mit der Suche nach Schnupperstellen. Charlie, der Neue ihrer Mutter, rückt ihr mit unmissverständlichen Unzweideutigkeiten auf die Pelle und ihre Freundin Emmi wendet sich als mutierte Streberin mit einem Mal von ihr ab. Alles wankt. Alles droht in einem endlos scheinenden Chaos zu versinken. Dabei will sie nur das eine; ihren Platz in einer Familie, die sie trägt und eine Perspektive für ihren grossen Traum. Antonia möchte Filmregisseurin werden.

Aber wer Filmregisseurin werden will, braucht das Gymnasium, gute Noten, Lehrpersonen, die daran glauben und, wenn es den Papa nur als Erinnerung gibt, wenigstens eine Mutter, die mitträgt. Aber Angi hat ganz anderes im Kopf, als die fürsorgliche Mutter zu spielen, weder für Antonia noch für ihre beiden Schwestern, schon gar nicht für ihre kleine Schwester Pippa. Antonias Mutter ist eine notorische Leugnerin und Lügnerin, die alles nach ihrer Fasson drückt, die Vergangenheit und wenn nötig auch die Zukunft. Sie ist von sich als Künstlerin überzeugt, wenn nicht an Resultaten gemessen, dann ganz sicher als Lebenskünstlerin. Dass sich ihre Kinder nach der Pflichtschulzeit aus den Fängen des Staates lösen sollen, ist Maxime. Und seit Charlie, der Neue, in der Familie mitmischt, ist der Gang durch die Zeit erst recht hochexplosiv.

Irgendwann sitzt Antonia auf dem Dach einer alten Ziegelei, restlos verzweifelt, von ihren Ängsten umzingelt. Mit fast fünfzehn erwartet die Welt einen Plan. Aber selbst wenn man einen solchen hat und man noch eine Ewigkeit von der Volljährigkeit entfernt den Kampf ganz alleine ausfechten soll, braucht man Beistand, Zuneigung, ganz wörtlich verstanden. Michèle Minelli beschreibt einen Kampf, den Kampf mit jenen Ängsten, die einem zu lähmen drohen, die einem in Situationen zu treiben vermögen, die keinen gangbaren Ausweg mehr andeuten. Antonia merkt, dass sie ausbrechen muss. Dass dieser Ausbruch nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Dass es ein Kampf um viel mehr ist, als eine geregelte Ausbildung und einen festen Platz in der Welt.

Interview

Erwachsene bilden sich sehr oft ein, dass ihre Probleme viel die schwergewichtigeren seien als die von Kindern und Jugendlichen. Nicht zuletzt darum, weil viele vergessen und verdrängen, was sie einst so sehr beschäftigte, weil sich der Mantel der Verklärung über die Kindheit legt, je älter man wird. Probleme, die die Existenz bedrohen, können nie miteinander verglichen werden. Warum tun wir es doch?

Das aktuellste Problem ist immer das schwerste. Das gilt bei Erwachsenen wie bei Kindern oder Jugendlichen gleich. Aber nicht nur neue Probleme stellen uns vor Rätsel, auch Probleme, die andauern. Und so geht es Antonia in dieser Geschichte: Zu ihrem andauernden Problem – der Lernfeindlichkeit in ihrem Elternhaus – gesellen sich neue Probleme dazu. Bis es ihr zu viel wird. Weshalb wir Probleme miteinander vergleichen, weiss ich nicht sicher. Meine Vermutung ist, dass in einem ernsthaften Vergleich der Versuch liegen könnte, eine Art Ordnung zu schaffen. Und was in einer irgendwie gearteten Ordnung seinen Platz findet, lässt sich bestimmt auch lösen; Ordnung ist der erste verheissungsvolle Schritt zur Lösung hin. Wenn da aber nur Chaos ist, wie bei Antonia, schwindet der Glaube an Lösung.

Was muss man sich als Schriftstellerin oder Schriftsteller bewahren, um mit Büchern wie dem deinigen so punktgenau den Nerv der Zeit zu treffen, zumal dein Blick aus deinem Arbeitszimmer alles bietet, was es zur Idealisierung braucht?

Um Antonias Geschichte schreiben zu können, musste ich mir die Erlaubnis geben, den Kontakt zu meinem eigenen Lebensgefühl als Jugendliche wieder aufzunehmen. Es war gewissermassen eine Tür, die ich aufgestossen habe, zurück zu einer jugendlichen Intensität des Fühlens. Dieses jugendliche Fühlen war bei mir geprägt von Impulsivität und einem unbedingten Drang, mein Leben zu gestalten. Wenn ich heute in einem von mir gestalteten Leben angekommen bin, birgt das auch die Gefahr der Verklärung – und die führt immer in Kraftlosigkeit. Insofern muss ich mir als Schriftstellerin meine Ambiguitätstoleranz bewahren, auch mir selber gegenüber – und diese ständig weiterentwickeln.

Warum hat es Kinder- und Jugendliteratur so schwer, sich neben der Erwachsenenliteratur zu etablieren, zu emanzipieren? Müssten wir nicht aufhören, in Kategorien zu denken, weil gute Literatur sich nicht vom Adressaten unterscheidet?

Die Ansprüche, die von aussen an Kinder- und Jugendliteratur gestellt werden, sind immens. Es scheint, als haben viele scheinbar gescheite Erwachsene einst ein Korsett geschnürt, in das die Literatur für junge Menschen unbedingt zu passen habe. Sie muss pädagogisch wertvoll sein, eine Lehre oder Moral vermitteln, politisch korrekt sein, sprachlich gut aber nicht zu schwierig sein … – alles antiquierte Vorstellungen, denen ich mich in ihrem totalitären Anspruch nicht unterwerfen mag. Die Frage könnte man also auch so stellen: Warum haben es Kinder und Jugendliche so schwer, sich neben Erwachsenen zu etablieren und zu emanzipieren?

Dein Roman ist eine latente Familientragödie; drei Töchter, eine alleinerziehende Mutter, ein mehr oder weniger übergriffiger Liebhaber der Mutter, Schule, die mehr fordert als fördert – und alles gekoppelt mit viel Angst. Eine Kindheit lang versucht man die Kinder vor aller Angst zu bewahren, um sie dann als Jugendliche mit ihren Ängsten vielfach alleine zu lassen. Wäre Angst an sich nicht ein guter Schutzmechanismus?

Angst ist eine überlebenswichtige Gefährtin. Aber sie darf nicht zur Anführerin werden und ausschliesslich allein entscheiden. Gegen sie zu kämpfen wäre falsch. Sie als Teil eines inneren Teams wahrzunehmen, ihr ein Mitspracherecht und eine Zuhörfähigkeit zu geben, würde schon viel helfen. Die Angst der Eltern, von den Problemen der Kinder überwältigt zu werden, braucht ebenso ihren Platz wie das Zutrauen, es gemeinsam zu schaffen und das Vertrauen, dass die Kinder ihre Schritte, wenn selbstgewählt, auch verkraften.

Antonia kann sich in keinem Moment auf ihre Mutter verlassen. Antonia sagt über ihre Mutter: „Sie lügt, sie betrügt, und sie verschluckt die Wahrheit wie ein schwarzes Loch die Sterne.“ Sie hasst ihre Mutter. Ist dann der Kampf nicht aussichtslos? Wenn man immer wieder beschwört, wie wichtig die Familie sei – gibt es einen Weg zurück?

Ich glaube nicht, dass Antonia ihre Mutter hasst, aber sie hasst das, was die Mutter tut: Lügen. In den wenigen Momenten, in denen sich Antonias Mutter selbst schutzlos zeigt, finden die beiden zu einer unmittelbaren Nähe zu einander. Diese Nähe und das Verständnis füreinander ist wie ein Raum, der immer da ist, der aber leer bleibt, wenn sich die beiden nicht trauen, sich gewissermassen nackt zu zeigen, eben so, wie sie sind: unvollkommen, ängstlich, suchend – und dem Anderen im Innersten eben doch das Beste wünschend.

Gab es in unmittelbarer Vergangenheit ein Buch, das dich nicht losgelassen hat? Und warum?

Ich lese sehr viel und meist zwei Bücher parallel. Ein fast physisches Erlebnis boten mir die Geschichten von Clarice Lispectors Erzählband «Aber es wird regnen» (Penguin), und in seiner erzählerischer Konsequenz gefangen nahm mich «Die Parade» von Dave Eggers (Kiwi). Und ein freies, umwerfendes und psychologisch ehrliches Kinderbuch ist für mich «Betti Kettenhemd», von Albert Wendt (Jungbrunnen) – ein Buch, das ich am liebsten immer bei mir tragen wollte.

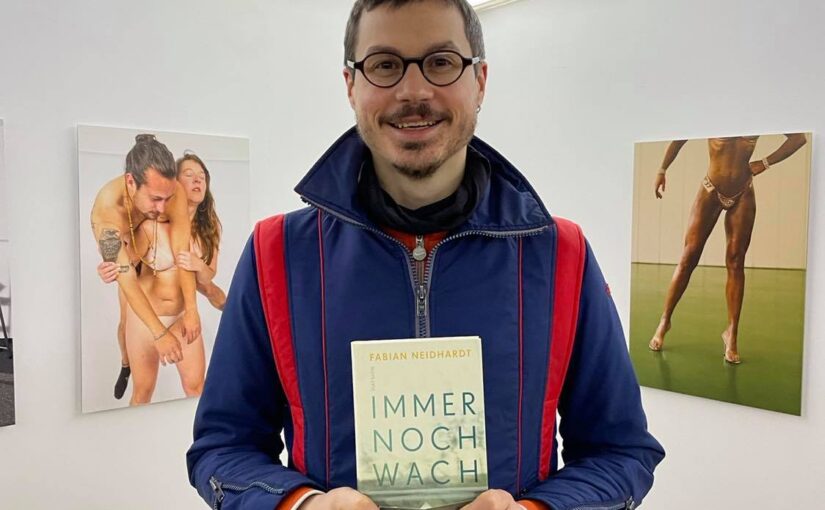

Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.

Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.

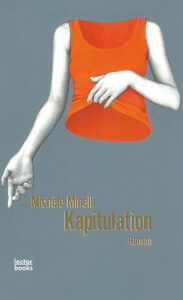

Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst.

Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst.

Buchtaufe mit «Kapitulation» (und einem Seitenblick auf «Chaos im Kopf») im Literaturhaus Thurgau am 29. April 2021! Moderation: Gallus Frei

Rezension zu «Passiert es heute? Passiert es jetzt?» auf literaturblatt.ch

Beitragsbilder © Anne Bürgisser

«Am meisten ärgert mich, dass Burka und Niqab mit Islam gleichgesetzt werden. Das ist Quatsch.» Sandra Künzi

«Am meisten ärgert mich, dass Burka und Niqab mit Islam gleichgesetzt werden. Das ist Quatsch.» Sandra Künzi