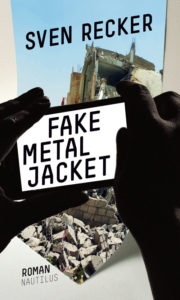

Während die Wirklichkeit tobt, trübt sich der Blick in das Antlitz dieser Wirklichkeit immer mehr. Staatsoberhäupter entkräften Tatsachen mit dem Aufschrei „Fakenews“. Zeitungsleser und Nachrichtenagenturen tappen im Nebel von Verunsicherung und permanenter Behauptung. Wo man einst Wahrheit zu finden glaubte, grassiert der Zweifel. Sven Reckers zweiter Roman «Fake Metal Jacket» beschreibt die Entgleisungen eines jungen Journalisten, der es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt. Ein Roman über die kalte Schnauze eines Journalisten, dem es nur um das perfekte Bild geht.

Sven Recker weiss, wovon er schriebt. Er war Journalist und bildet solche aus, bewegt sich in Gebieten, die Krisen viel unmittelbarer angebunden sind, als wir in Mitteleuropa, die, wenn überhaupt, höchstens mit den Auswirkungen zu kämpfen haben.

Larsen produziert News. Aber mit der Nachprüfbarkeit seiner Meldungen von den Fronten der Aktualität nimmt es Larsen nicht so genau. Nichts, was er schreibt, ist grundsätzlich erfunden. Aber nichts, was er schreibt, entspricht nur annähernd den Tatsachen. Alles ist irgendwie wahr und doch erfunden, inszeniert. Larsen weiss, was die Redaktionen mögen, was am ehesten den Weg auf Titelseiten findet. Larsen illustriert das, was Medien und Konsumenten erwarten; Bilder, die bestätigen, die anrühren, die die perfekte Geschichte erzählen. «Der Schein mag trügen, aber er scheint.»

Angefangen hatte es in Lybien. «Es wurde geschossen, aber schlimm war es nicht. Es gab wenig zu tun, aber wenn doch, dann ganz viel. Endlich ein historischer Or. Das Internet kollabierte, der Strom fiel aus, mindestens zehn Mal am Tag.» Dann hatte er zu aller erst Internet und damit die Möglichkeit, auch als erster seine  Schlagzeilen in die Welt zu schicken. Hauptsache Schlagzeilen, Hauptsache das Soll erfüllt. Und wenn man dann auch noch entsprechend Kohle damit macht, heiligt der Zweck die Mittel. Larsen ist erfolgreich, wird bewundert, gefeiert, aufs Podest gehoben, bis man ihn mit dem ersten Fehler, der sich fünfstellig auswirkt, wie eine heisse Kartoffel fallen lässt. Mit der Bitte eines Bauern, endlich mit dem Filmen in der Grube aufzuhören, doch endlich über die wirklichen Probleme zu schreiben, z. B. über das Gesocks, das sich im ganzen Land breit macht, beginnt Larsens Konstrukt auch in seinem Innern zu wackeln.

Schlagzeilen in die Welt zu schicken. Hauptsache Schlagzeilen, Hauptsache das Soll erfüllt. Und wenn man dann auch noch entsprechend Kohle damit macht, heiligt der Zweck die Mittel. Larsen ist erfolgreich, wird bewundert, gefeiert, aufs Podest gehoben, bis man ihn mit dem ersten Fehler, der sich fünfstellig auswirkt, wie eine heisse Kartoffel fallen lässt. Mit der Bitte eines Bauern, endlich mit dem Filmen in der Grube aufzuhören, doch endlich über die wirklichen Probleme zu schreiben, z. B. über das Gesocks, das sich im ganzen Land breit macht, beginnt Larsens Konstrukt auch in seinem Innern zu wackeln.

Und mit dem Wunsch, eine junge Frau aus den Wirren des Nahostkrieges zu «befreien», nun endlich mit dem richtigen Berichten zu beginnen, reitet sich Larsen in eine Geschichte, bei der ihn die Wahrheit und die Realität an Wände ketten. Larsen, der das Leben als eine einfache Gleichung sieht, muss sich eingestehen, dass nichts so ist, wie er es sich denkt. Von Einfachheit keine Spur mehr.

Ein kleines Interview mit Sven Recker:

So wie ihr Roman sich mit „Fake-news“ beschäftigt, ist es die Geschichte eines Mannes, der auf einem einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr zurück kann und will. Zum einen, weil er für minimalen Aufwand maximalen Erfolg generiert, weil die „Sache“ zu lange gut geht, zum andern weil er sich selbst versichert, doch eigentlich bei der Wahrheit zu bleiben, Kopien der Wahrheit zu produzieren. Ist Journalismus ein Beruf, bei dem Moral eine besondere Rolle spielt oder hängen wir Informationskonsumenten dem Idealbild des heldenhaften Enthüllungsjournalismus nach?

Journalisten haben ihrem Publikum gegenüber die Verantwortung, es möglichst ausgewogen zu informieren. Moral ist mir in diesem Zusammenhang ein zu großer Begriff. Idealerweise entsteht so ein Vertrauensverhältnis zwischen Medienproduzent und Medienkonsument, vereinfacht gesagt, der Leser einer Lokalzeitung fühlt sich durch die Berichterstattung seines Heimatblattes gut informiert. Soviel zum Idealzustand. Derzeit lässt sich allerdings in zahlreichen Ländern beobachten, dass das Vertrauen des Publikums in die Medien nachlässt. Alle Gründe hierfür aufzuzählen würde an dieser Stelle zu weit gehen. Ein Grund, der auf den zweiten Teil Ihrer Frage anspielt, ist, dass sich viele Journalisten, wie Larsen, in den sozialen Medien inszenieren und andauernd zu allem möglichst pointiert Stellung beziehen. Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Tweets und Posts fast ausschließlich Meinungsbeiträge sind. Wie aber soll der gleiche Journalist, der kurz zuvor auf Twitter den Beitrag eines Politikers wohlwollend oder ablehnend kommentiert hat, danach möglichst ausgewogen darüber informieren? Klar, die unterschiedlichen, journalistischen Formate, Kommentar, Bericht, Hintergrund gab es schon immer und wurden auch früher schon oft von ein und demselben Journalisten verfasst. Die Reihenfolge, beziehungsweise Gewichtung, war nur anders. Gross aufgemacht wurde der Bericht/Hintergrund, der Kommentar war die Spalte nebendran. Heute kommt oft erst die Meinung auf den sozialen Medien, dann der ausführlichere Bericht.

Peter Larsen lässt sich instrumentalisieren. Zuerst von seinem Erfolg, der Dynamik, die das scheinbar raffinierte Spiel als Reporter an der „Front“ entwickelt, später von einer Gegenseite, mitten im Nahostkonflikt, mit der Waffe an der Stirn. Ist ihr Buch auch der Versuch zu zeigen, in welches Dilemma Berichterstattende unweigerlich geraten? Wie schwierig oder gar unmöglich es ist, neutral, unvoreingenommen, objektiv zu sein?

Na ja, gegen Instrumentalisierung kann man sich als Journalist wehren. Ein Dilemma ist das nicht, das ist eine Frage der Haltung. Eine objektive Realität gibt es nicht, die Wahrnehmung der Welt setzt sich immer zusammen aus eigener Erfahrung, Bildung, familiärem oder religiösem Hintergrund sowie den eigenen Zielen. Es geht also um eine möglichst ausgewogene Berichterstattung, nicht um eine objektive, denn an diesem Anspruch kann man nur scheitern.

Der Besuch der AfD-Politiker in Syrien und ihr anschliessender Appell an die Öffentlichkeit und die Politik, die Syrer in Deutschland doch wieder in ihr „Heimatland“ zurückzuschicken, denn das Land brauche sie für den Wiederaufbau, zeigt doch, wie sehr man sich von Eindrücken, Begegnungen, Einstellungen beeinflussen lässt? Wer sagt dem einfachen Bürger, der Leserin in der warmen Stube zuhause, wessen Sicht man trauen kann?

Im Falle Syriens ist es in der Tat schwierig ein allgemein gültiges Bild zu zeigen. Jeder, der dort hingeht, läuft Gefahr von der einen oder anderen Seite instrumentalisiert zu werden. Die AfD-Politiker sind brav in die Falle getappt, die ihnen das Regime von Assad gestellt hat. Nicht, dass es die Wirklichkeit, die sie gesehen haben nicht gibt. Aber den Preis, den viele Syrer dafür bezahlen müssen, sahen sie nicht und wollten ihn wahrscheinlich gar nicht sehen, da die Agenda der AfD, nämlich Syrer zurückzuschicken, so schön zu dem Bild passt, das Assad von Syrien zeigen möchte. Wem man bei der Berichterstattung über Syrien trauen kann? Generell noch immer den deutschsprachigen Qualitätsmedien sowie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Problem ist allerdings, dass es aus Sicherheitsgründen in Syrien für ausländische Journalisten fast unmöglich ist, alle Konfliktparteien- und Regionen zu besuchen. Hinzu kommt die Fokussierung auf aktuelle Militäraktionen, so dass über die Jahre hinweg der Eindruck entstanden ist, ganz Syrien würde in Schutt und Asche liegen. Die AfD hat versucht, diese Informationslücke zu nutzen.

Sie schulen neben ihrer Arbeit als Schriftsteller und Journalist künftige Journalisten in Libyen, Ägypten, Tunesien, Irak, Sudan, Sri Lanka und Ruanda vor Ort aus. Lauter Regionen, in denen es kocht und brodelt. Geht es dabei nur um das Handwerk oder spielt auch ein Funken „Mission“ mit?

Kommt darauf an, was Sie mit Mission meinen. Die Vermittlung von journalistischem Handwerk ist Grundlage. Im größeren Sinne geht es aber immer darum, ein journalistisches Verständnis zu vermitteln, dass die Konflikte in den jeweiligen Ländern eher befriedet als verstärkt, also beispielsweise Hate-Speech-Artikeln entgegenzuwirken, indem man Journalisten die Grundlagen des Kommentars vermittelt. In einigen Ländern, Sri Lanka beispielsweise, ist bereits der Ansatz unserer Trainingsmaßnahmen ein Beitrag zur Versöhnung, in dem wir dort singhalesische und tamilische Journalisten nicht nur zusammenbringen, sondern sie auch beim gemeinsamen Verfassen von Beiträgen begleiten und unterstützen. In Sri Lanka hat es fast zwei Jahre gebraucht, dass der Dialog zwischen tamilischen und singhalesischen Journalisten einigermaßen funktioniert.

Zur Wahrheit, auf den Boden der Realität, kommt Larsen erst auf den Dächern von Damaskus. Mit Zucker und Peitsche, während nicht weit von seinem „Gefängnis“ Bomben hochgehen und Schüsse peitschen. Es ist nicht die freiwillige Umkehr, die Einsicht. Erst die Not, lebensbedrohliche Not und die Enttäuschung darüber, sich masslos getäuscht zu haben, zwingen Larsen zur „Umkehr“. Muss ein Journalist mehr Gutmensch sein als andere?

Nein! Siehe Hans Joachim Friedrichs: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache – auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazu gehört.“

Vielen Dank!

«Fake Metal Jacket» lässt einem nach der Lektüre mit einer ordentlichen Portion Verunsicherung zurück. Dieser fast kindliche Reflex, dass alles wahr sein muss, was man sieht, ist mit einem Mal pulverisiert. Ein schonungsloses, entlarvendes Buch – ein wichtiges Buch!

Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor der ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Seit 2009 schult er zudem Journalisten aus Libyen, Ägypten, Tunesien, Irak, Sudan, Südsudan, Sri Lanka und Ruanda vor Ort.

Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor der ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Seit 2009 schult er zudem Journalisten aus Libyen, Ägypten, Tunesien, Irak, Sudan, Südsudan, Sri Lanka und Ruanda vor Ort.

2015 las er mit einem Auszug aus seinem Debütroman »Krume Knock Out« bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.

Titelfoto: Sandra Kottonau

Ehe der Eltern immer mehr zu Maskerade wird, bis sie auseinanderbricht und Gabriels Mutter das Haus verlässt. Das Paradies beginnt zu bröckeln. Aber auch im Land rumort es. Obwohl die ersten freien Präsidentschaftswahlen Grund zur Hoffnung wären, stirbt diese, durch Morde und Attentate. Das empfindliche Ungleichgewicht im Land beginnt zu kippen. Gabriel und seine Freunde hören in der Ferne Schüsse. Das Personal in Gabriels Elternhaus erscheint nicht zur Arbeit und die Schule bleibt geschlossen. Angst schleicht sich ein. Ein Gefühl, das Gabriel so nicht kannte. «Da kann ich in meinem Gedächtnis wühlen, wie ich will, ich komme nicht mehr auf den Moment, ab dem es uns nicht mehr reichte, das bisschen zu teilen, was wir besassen, und wir keinem mehr trauten, jeden als Gefahr ansahen, eine unsichtbare Grenze zogen gegen die Aussenwelt, unser Viertel zur Festung erklärten und unsere Sackgasse zum Sperrgebiet.»

Ehe der Eltern immer mehr zu Maskerade wird, bis sie auseinanderbricht und Gabriels Mutter das Haus verlässt. Das Paradies beginnt zu bröckeln. Aber auch im Land rumort es. Obwohl die ersten freien Präsidentschaftswahlen Grund zur Hoffnung wären, stirbt diese, durch Morde und Attentate. Das empfindliche Ungleichgewicht im Land beginnt zu kippen. Gabriel und seine Freunde hören in der Ferne Schüsse. Das Personal in Gabriels Elternhaus erscheint nicht zur Arbeit und die Schule bleibt geschlossen. Angst schleicht sich ein. Ein Gefühl, das Gabriel so nicht kannte. «Da kann ich in meinem Gedächtnis wühlen, wie ich will, ich komme nicht mehr auf den Moment, ab dem es uns nicht mehr reichte, das bisschen zu teilen, was wir besassen, und wir keinem mehr trauten, jeden als Gefahr ansahen, eine unsichtbare Grenze zogen gegen die Aussenwelt, unser Viertel zur Festung erklärten und unsere Sackgasse zum Sperrgebiet.» Gaël Faye, 1982 in Burundi geboren, wuchs als Kind einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters auf, bevor er 1995 als Folge des Bürgerkriegs nach Frankreich flüchten musste. Nach dem Ende seines Wirtschaftsstudiums arbeitete er zwei Jahre als Investmentbanker in London, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um dort als Autor, Musiker und Sänger zu arbeiten. Sein erster Roman »Kleines Land« war nominiert für den Prix Goncourt und erhielt unter anderem den Prix Goncourt des Lycéens.

Gaël Faye, 1982 in Burundi geboren, wuchs als Kind einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters auf, bevor er 1995 als Folge des Bürgerkriegs nach Frankreich flüchten musste. Nach dem Ende seines Wirtschaftsstudiums arbeitete er zwei Jahre als Investmentbanker in London, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um dort als Autor, Musiker und Sänger zu arbeiten. Sein erster Roman »Kleines Land« war nominiert für den Prix Goncourt und erhielt unter anderem den Prix Goncourt des Lycéens.

Joseph bäumt sich auf. Er hat einen Plan. Nachdem er ein Leben lang einstecken musste, soll das letzte Stück nach seinem Sinn verlaufen. Er, den man nicht erst jetzt nicht mehr will, bäumt sich auf, stellt sich quer.

Joseph bäumt sich auf. Er hat einen Plan. Nachdem er ein Leben lang einstecken musste, soll das letzte Stück nach seinem Sinn verlaufen. Er, den man nicht erst jetzt nicht mehr will, bäumt sich auf, stellt sich quer. André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete er auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie und die Arbeit in der Notschlafstelle und in einem rumänischen Kinderheim. 2008 erschien sein Roman „Die Hansens“ im Bilger Verlag, 2012 folgte „Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben“. In der edition bücherlese erschien 2015 der Roman „Jasmins Brief“.

André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete er auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie und die Arbeit in der Notschlafstelle und in einem rumänischen Kinderheim. 2008 erschien sein Roman „Die Hansens“ im Bilger Verlag, 2012 folgte „Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben“. In der edition bücherlese erschien 2015 der Roman „Jasmins Brief“.

Schlagzeilen in die Welt zu schicken. Hauptsache Schlagzeilen, Hauptsache das Soll erfüllt. Und wenn man dann auch noch entsprechend Kohle damit macht, heiligt der Zweck die Mittel. Larsen ist erfolgreich, wird bewundert, gefeiert, aufs Podest gehoben, bis man ihn mit dem ersten Fehler, der sich fünfstellig auswirkt, wie eine heisse Kartoffel fallen lässt. Mit der Bitte eines Bauern, endlich mit dem Filmen in der Grube aufzuhören, doch endlich über die wirklichen Probleme zu schreiben, z. B. über das Gesocks, das sich im ganzen Land breit macht, beginnt Larsens Konstrukt auch in seinem Innern zu wackeln.

Schlagzeilen in die Welt zu schicken. Hauptsache Schlagzeilen, Hauptsache das Soll erfüllt. Und wenn man dann auch noch entsprechend Kohle damit macht, heiligt der Zweck die Mittel. Larsen ist erfolgreich, wird bewundert, gefeiert, aufs Podest gehoben, bis man ihn mit dem ersten Fehler, der sich fünfstellig auswirkt, wie eine heisse Kartoffel fallen lässt. Mit der Bitte eines Bauern, endlich mit dem Filmen in der Grube aufzuhören, doch endlich über die wirklichen Probleme zu schreiben, z. B. über das Gesocks, das sich im ganzen Land breit macht, beginnt Larsens Konstrukt auch in seinem Innern zu wackeln. Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor der ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Seit 2009 schult er zudem Journalisten aus Libyen, Ägypten, Tunesien, Irak, Sudan, Südsudan, Sri Lanka und Ruanda vor Ort.

Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor der ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Seit 2009 schult er zudem Journalisten aus Libyen, Ägypten, Tunesien, Irak, Sudan, Südsudan, Sri Lanka und Ruanda vor Ort.

dem Leben einen Namen oder lässt es bleiben, wenn der Moment mehr zählt als die Person, um die sich die Sätze schlaufen. Kurze Geschichten, in die man einsteigt und ganz unverhofft wieder aussteigen muss. Geschichten die auftun und nichts klären. Aber mit aller Deutlichkeit bewusst machen, dass selbst der schnelle Blick, diese eine Schlaufe um ein Leben, alles andere als einfach und einfältig ist. Es spiegelt sich Leben mehrfach in einem einzigen Satz. Es fächert sich auf. Manchmal nur als sprachlicher Schnappschuss, ein ander Mal als Bildfolge, aus Zusammenhängen sprachlich extrahiert, um sie mit dem Leben von Leserinnen und Lesern in neue Konstellationen zu bringen.

dem Leben einen Namen oder lässt es bleiben, wenn der Moment mehr zählt als die Person, um die sich die Sätze schlaufen. Kurze Geschichten, in die man einsteigt und ganz unverhofft wieder aussteigen muss. Geschichten die auftun und nichts klären. Aber mit aller Deutlichkeit bewusst machen, dass selbst der schnelle Blick, diese eine Schlaufe um ein Leben, alles andere als einfach und einfältig ist. Es spiegelt sich Leben mehrfach in einem einzigen Satz. Es fächert sich auf. Manchmal nur als sprachlicher Schnappschuss, ein ander Mal als Bildfolge, aus Zusammenhängen sprachlich extrahiert, um sie mit dem Leben von Leserinnen und Lesern in neue Konstellationen zu bringen. Sie nehmen das Wort beim Wort. Es liegt viel mehr Gewicht auf der Bedeutung eines einzelnen Wortes als auf dem Transport eines Geschehens. Sind sie eine Wörtersammlerin?

Sie nehmen das Wort beim Wort. Es liegt viel mehr Gewicht auf der Bedeutung eines einzelnen Wortes als auf dem Transport eines Geschehens. Sind sie eine Wörtersammlerin? 1985 in Lachen, am Zürichsee geboren, lebt Judith Keller in Zürich. Sie hat Literarisches Schreiben in Leipzig und Biel sowie Deutsch als Fremdsprache in Berlin und Bogotá studiert. Nach Veröffentlichungen in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschien 2015 ihre Erzählung «Wo ist das letzte Haus?» bei Matthes & Seitz als E-Book und wurde mit dem «New German Fiction» Preis ausgezeichnet.

1985 in Lachen, am Zürichsee geboren, lebt Judith Keller in Zürich. Sie hat Literarisches Schreiben in Leipzig und Biel sowie Deutsch als Fremdsprache in Berlin und Bogotá studiert. Nach Veröffentlichungen in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschien 2015 ihre Erzählung «Wo ist das letzte Haus?» bei Matthes & Seitz als E-Book und wurde mit dem «New German Fiction» Preis ausgezeichnet.

So wie der Autor aus dem Land der Aare kommt, jenem Fluss, der bei Zusammentreffen mit dem Rhein seinen Namen verliert, obwohl sie meist mehr Wasser mit sich führt als ihr „Bruder“, so ist sein Schreiben und seine Herkunft mit dem Wasser verbunden, seien es die „Wasserzeichen“ in meinem Lieblingsroman oder die am Rhein spielenden Hunkeler-Krimis.

So wie der Autor aus dem Land der Aare kommt, jenem Fluss, der bei Zusammentreffen mit dem Rhein seinen Namen verliert, obwohl sie meist mehr Wasser mit sich führt als ihr „Bruder“, so ist sein Schreiben und seine Herkunft mit dem Wasser verbunden, seien es die „Wasserzeichen“ in meinem Lieblingsroman oder die am Rhein spielenden Hunkeler-Krimis. Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete nach dem Studium der Germanistik und einer Dissertation unter anderem als Lehrer, als Journalist und am Theater. Mit seinen Theaterstücken war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine ›Hunkeler‹-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel und im Schwarzwald.

Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete nach dem Studium der Germanistik und einer Dissertation unter anderem als Lehrer, als Journalist und am Theater. Mit seinen Theaterstücken war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine ›Hunkeler‹-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel und im Schwarzwald.

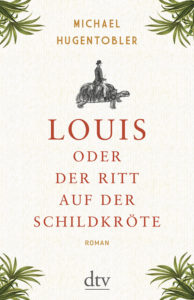

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden. In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum

In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache?

Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache? Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind?

Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind? Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend?

Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend? In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft?

In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft? Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

mit Recht vorsichtig. Weiss er doch, wie gerne sich mit der Sehnsucht und Gier des Menschen krumme Geschäfte machen lassen. Mit aller Vorsicht und Skepsis nimmt er Kontakt auf und fliegt dann doch nach Spanien, immer mit dem sicheren Gefühl, das Heft sicher in der Hand zu haben, die Zügel jederzeit herumreissen zu können, sich nicht einwickeln zu lassen. Aber ich als Leser ahne es, leide mit bis zum bitteren Ende.

mit Recht vorsichtig. Weiss er doch, wie gerne sich mit der Sehnsucht und Gier des Menschen krumme Geschäfte machen lassen. Mit aller Vorsicht und Skepsis nimmt er Kontakt auf und fliegt dann doch nach Spanien, immer mit dem sicheren Gefühl, das Heft sicher in der Hand zu haben, die Zügel jederzeit herumreissen zu können, sich nicht einwickeln zu lassen. Aber ich als Leser ahne es, leide mit bis zum bitteren Ende. David Signer, geboren 1964, ist promovierter Ethnologe. Er ist Autor des zum Standardwerk gewordenen Buches „Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt“ über die Auswirkungen der Hexerei auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Der Bild- und Textband „Grüezi – Seltsames aus dem Heidiland“, in Zusammenarbeit mit Andri Pol, erschien 2006, seine Romane „Keine Chance in Mori“ und „Die nackten Inseln“ 2007 und 2010 bei Salis. David Signer ist Afrika-Korrespondent der NZZ und lebt in Dakar.

David Signer, geboren 1964, ist promovierter Ethnologe. Er ist Autor des zum Standardwerk gewordenen Buches „Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt“ über die Auswirkungen der Hexerei auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Der Bild- und Textband „Grüezi – Seltsames aus dem Heidiland“, in Zusammenarbeit mit Andri Pol, erschien 2006, seine Romane „Keine Chance in Mori“ und „Die nackten Inseln“ 2007 und 2010 bei Salis. David Signer ist Afrika-Korrespondent der NZZ und lebt in Dakar.

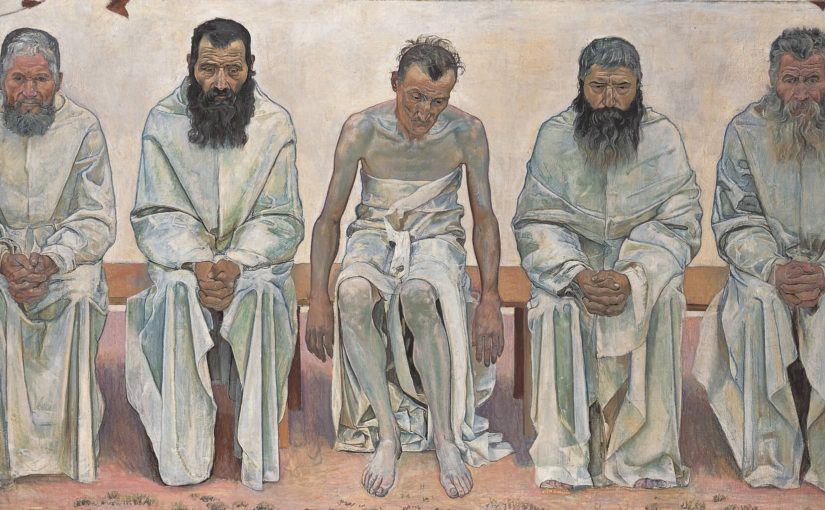

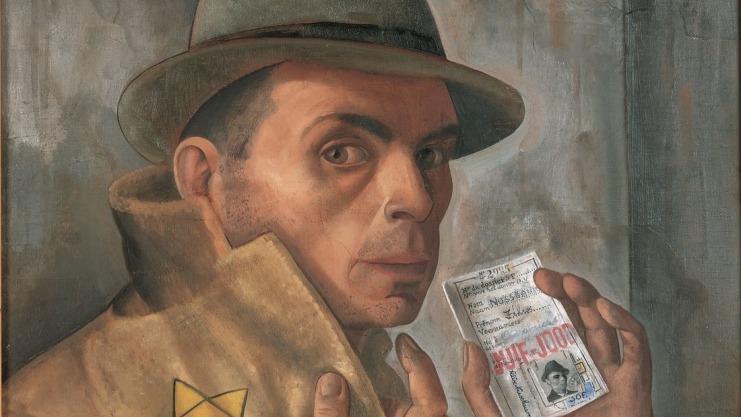

geprägtem Titel ist wie eine mit Seiten gefüllte Gedenktafel wider das Vergessen. Genau jetzt, wo sich vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker um historische Verantwortung drücken, Argumentationen selbst im deutschen Bundestag immer mehr jener von damals ähneln, in Europa, wo Fremdenfeindlichkeit und Abschottung zu Eckpfeilern von Politik werden und sich kaum mehr jemand traut, offen Opposition zu ergreifen, weil man Wählerstimmen verlieren könnte, in einer Zeit, in der ganze Städte in Deutschland im Würgegriff Rechtsradikaler zittern, ist ein solches Buch wichtiges Mahnmal. Auch wenn es von jenen Blinden nicht gelesen wird.

geprägtem Titel ist wie eine mit Seiten gefüllte Gedenktafel wider das Vergessen. Genau jetzt, wo sich vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker um historische Verantwortung drücken, Argumentationen selbst im deutschen Bundestag immer mehr jener von damals ähneln, in Europa, wo Fremdenfeindlichkeit und Abschottung zu Eckpfeilern von Politik werden und sich kaum mehr jemand traut, offen Opposition zu ergreifen, weil man Wählerstimmen verlieren könnte, in einer Zeit, in der ganze Städte in Deutschland im Würgegriff Rechtsradikaler zittern, ist ein solches Buch wichtiges Mahnmal. Auch wenn es von jenen Blinden nicht gelesen wird. Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt veröffentlichte er die Novelle «Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.» und den Roman «Narrenleben» – «ein historisches Panorama von vibrierender Intensität» (Deutschlandradio Kultur). Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.

Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt veröffentlichte er die Novelle «Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.» und den Roman «Narrenleben» – «ein historisches Panorama von vibrierender Intensität» (Deutschlandradio Kultur). Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.

Ewigkeit vor der Eisdiele warten. Genügend Zeit, um beim Missachteten alle Dämme brechen zu lassen, erst recht als das Ding hinter der Eisdiele auch noch korrigiert. Es bricht aus Avischai Milner heraus, eine Kasskade verbaler Hässlichkeiten, deren Wirkungen unabsehbar werden. Ein Schrei Nuphars und alles läuft zusammen. Eine einzige Frage an das Mädchen mit den verquollenen Augen und Avischai Milner steht unter Verdacht, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. In einem einzigen Moment richtet sich die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation, des Kollektivs auf den Schrecken eines Mädchens, um den im gleichen Moment Verurteilten ohne ein rechtskräftiges Urteil mit Schimpf und Schande zu bestrafen.

Ewigkeit vor der Eisdiele warten. Genügend Zeit, um beim Missachteten alle Dämme brechen zu lassen, erst recht als das Ding hinter der Eisdiele auch noch korrigiert. Es bricht aus Avischai Milner heraus, eine Kasskade verbaler Hässlichkeiten, deren Wirkungen unabsehbar werden. Ein Schrei Nuphars und alles läuft zusammen. Eine einzige Frage an das Mädchen mit den verquollenen Augen und Avischai Milner steht unter Verdacht, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. In einem einzigen Moment richtet sich die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation, des Kollektivs auf den Schrecken eines Mädchens, um den im gleichen Moment Verurteilten ohne ein rechtskräftiges Urteil mit Schimpf und Schande zu bestrafen. Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, lebt und arbeitet als Autorin und Psychologin in Tel Aviv. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman, »Eine Nacht, Markowitz« (2013), dem der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt Israels zugesprochen wurde, wird derzeit von der BBC verfilmt.

Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, lebt und arbeitet als Autorin und Psychologin in Tel Aviv. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman, »Eine Nacht, Markowitz« (2013), dem der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt Israels zugesprochen wurde, wird derzeit von der BBC verfilmt.

erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät.

erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät. Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.

Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.