«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

Zum Beispiel die zwölfjährige Hannah. Bevor man Hannah mit ihren Eltern nach Rochdale verdammte, lebte die Familie in Liverpool. Mutter und Vater liebten Hannah und für Hannah war es, wie für die meisten, die geliebt werden, das Selbstverständlichste geliebt zu werden. In Liverpool führte Hannahs Vater ein Fotogeschäft, das aber immer weniger Geld einbrachte, bis Hannahs Vater sich mit Nebenjobs über Wasser halten musste. Und eines Tages, an dem Tag, Hannahs Vater hatte sie zu einem Fussballspiel mitgenommen (Fussball war das einzige, woran die Menschen glaubten) teilte man ihnen mit, Hannahs Mutter sei bei einer Schiesserei in die Flugbahn einer Kugel geraten. Pech. Sie starb. Und eines Tages, Hannah kam nach Hause, mittlerweile eine Absteige im Kellergeschoss einer Mietskaserne in Rochdale, lag auch ihr Vater mit aufgeschlitzten Pulsadern in der Duschkabine. Man schleppte den Vater in einem schwarzen Plastiksack weg und vergass Hannah, die mit dem Wenigen, das sie tragen konnte in ein besetztes Haus im Niemandsland zog, in die Gesellschaft von zwanzig obdachlosen Jugendlichen, Slash Kindern.

«Grime (GRM) war wütende Drecksmusik für Kinder in einem Drecksleben.»

Oder Peter, der mit seiner tuntigen Mutter in einem polnischen 200-Seelen-Kaff aufwuchs, einem Ort ohne Zukunft, den alle verlassen hatten, die etwas auf sich hielten. Peter wäre gerne geblieben, denn er ist als Sonderling gerne mit sich allein. Aber seine Mutter schleppte ihn nach England, wo man den Polen Arbeit versprach, aber verschwieg, dass viele Briten sie für das Unglück des Landes verantwortlich machen. In einem Massenschlag Bett an Bett mit anderen Polen gedrängt, von der arbeitsuchenden Mutter allein gelassen, wird Peter von einem Landsmann vergewaltigt, während sich ein anderer Bettnachbar zeitgleich einen runterholt. Peter verstummt endgültig. Und schliesslich lässt ihn seine Mutter mit dem Versprechen, sie werde sich um ihn kümmern, mit seinen zwölf Jahren alleine in einer heruntergekommenen Wohnung zurück, weil der neue russische Freund mit Bentley und Millionen keinen Behinderten in seinem Haus haben will.

«Wir sind die Jugend. Die mit dem Wissen gross geworden ist, dass man, ohne sich angepasst zu verhalten, auf keinen Fall überleben wird.»

„GRM“ sind die Kürzel für GRIME, einen Musikstil, mit dem die vier Freunde, die aus der Not eine Familie wurden, in London Bedeutung und vielleicht sogar Geld verdienen wollen. Grime ist der Sound von Hass, Ernüchterung, Wut und letztem Aufbäumen. Don, Peter, Hannah und Karen leben in einer alten, verlassenen Fabrikhalle, von der Gesellschaft vergessen. Die Gegenwart erstickt im Würgegriff des sich verselbstständigten durch Algorhithmen gesteuerten Fortschritt. Auf der einen Seite die Upperclass, degeneriert durch Erfolg, Geld, Macht, Übersättigung, auf der anderen Seite das Meer von Arbeitslosen und Armen, die mit Grundeinkommen und einem automatischen Punktesystem, billigen Medikamente und Weissbrot mit Margarine ruhig gestellt werden.

Die perfekte Welt ist eine kaputte Welt. Sibylle Bergs Epos der menschlichen Dummheit und Niedertracht ist keine Dystopie, keine Fantasie, sondern längst daran, sich wie Blaualgen im Meer zu verbreiten. Eine düstere Sicht auf die Spezies Mensch und was von ihr geschaffen wurde. „GRM Brainfuck“ ist nicht leicht zu lesen, zwingt einem zur permanenten Selbstreflexion. Es gibt in dem Roman kein Personal, mit dem man sich identifizieren will. Sibylle Bergs Blick ist gnadenlos, atemlos und hoffnungslos.

«WOW, I’m the king of grime and I will

be for a very long time

Cause I go to the rave get a rewind and the second

line never sounded like the first line.

WOW, I’m the king of grime and I will

be for a very long time»

«GRM.Brainfuck» ist auch eine Anklage gegen das Patriarchat. In Sibylle Bergs kurzfristiger Zukunft ist Männlichkeit alles. Dass diese Männlichkeit viel zerstört hat, dass männliche Dominanz noch immer zerstört, ist unbestritten. Der Roman ist auch eine Anklage gegen den Wahn eines unbegrenzten Wachstums, gegen die totale Überwachung, in vielen Bereichen freiwillig eingegangen. Gegen die Entwertung der Arbeit … die Liste wird lang.

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

Warum gewinnt Sibylle Berg mit GRM den Schweizer Buchpreis 2019? Weil ihr Roman alles hat, was ihre vier mitnominierten Bücher auch haben, nur noch viel mehr. Sibylle Berg schaut unter die Oberflächen wie Tabea Steiner mit „Balg“. Sie konstruiert geschickt, webt einen Teppich von Geschichten wie Simone Lappert in „Der Sprung“. Sie beschreibt einen Wendepunkt, wie man durch die Zeit mitgerissen wird wie Alain Claude Sulzer in seinem Roman „Unhaltbare Zustände“. Und sie malt ein literarisches Bild wie Ivna Žic in „Die Nachkommende“, wenn auch ein apokalyptisches. Sibylle Berg provoziert dadurch, dass sie in den faulen Haufen sticht, den Eiter fliessen lässt.

Bitter für die MitkonkurrentInnen, jedes einzelne Buch, das zur Auswahl steht. Sie alle sind absolut lesenswert. Aber „GRM Brainfuck“ von Sibylle Berg ist übermächtig.

Ein kleines Interview mit Sibylle Berg:

Die Welt in „GRM Brainfuck“ ist aus den Fugen geraten. Und wer den Blick vor den Tatsachen nicht verschliesst, weiss, dass dies nicht nur für die Gegenwart und nahe Zukunft in Ihrem Buch zutrifft. Es muss erschreckt werden, um all jene aufzurütteln, die stumpf daran glauben, dass der Schnellzug im immer gleichen Tempo in immer gleicher Richtung weiterrasen kann. Liegt darin eine Ihrer Absichten?

Wenn ich ein Buch schreibe, habe ich keine Absicht die Lesenden betreffend. Ausser eventuell, dass ich in sich verliebte Sätze vermeide um nicht zu langweilen, geht es mir immer darum, etwas herauszufinden. Sei es eine Versuchsanordnung, die ich erstelle oder Thesen, die ich belegen möchte. Am Beginn von GRM Brainfuck stand der Wunsch, all die unterschiedlichen, teils als bedrohlich empfundenen Entwicklungen unserer Zeit in eine Ordnung zu bringen. Das Erstarken rückwärtsgewandter politischer Strömungen, die digitalisierte Überwachung, die künstliche Intelligenz, die Verknappung der Ressourcen und die Hysterie in den sozialen Medien zum Beispiel. Ich wollte verstehen.

Ihr Buch ist ein „Hirnfick“. Die Provokation Ihres Romas liegt in seiner Direktheit, seiner Unausweichlichkeit, in der Absicht, dass da jemand meine Augen aufreisst, mich zwingt, in eine Richtung zu schauen, der ich mich lieber verschliesse. Wer liest, kann all die Bilder nicht einfach beiseite legen. Wie war das beim Schreiben? Wie sehr war das Schreiben Kampf? Oder gar „Befreiung“?

Schreiben ist nie ein Kampf, sondern das Privileg das zu tun, was ich möchte. Weitgehend ohne jede störende Einmischung anderer Menschen. Es ging mir während des Schreibens unglaublich gut, denn jede Seite bedeutete etwas mehr Ordnung in meinem etwas zu voll gewordenen Verstand. Ich hatte ja vor Beginn zwei Jahre lang geforscht, mit Wissenschaftlerinnen geredet, fast coden gelernt, mich in England aufgehalten, es war einfach als ob man einen Stöpsel aus der Wanne zieht.

Irgendwo in Ihrem Roman heisst es „Die Menschen sind dumm“. Angesichts der Tatsache, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, dass nicht nur in der Lage ist, seinen eigenen Lebensraum zu zerstören, sondern es auch noch tut, macht diese Aussage unbestreitbar. Tragen Sie für den Menschen, die Menschheit, die Gesellschaft noch einen Funken Hoffnung mit sich herum?

Unbedingt, denn bisher hielten sich die Innovationskraft der Menschen und ihr Wille zur Zerstörung die Waage. Ich weiss nur leider nicht, ob uns diesmal genug Zeit für eine tiefgreifende Regulierung des Systems bleibt. Der Kapitalismus, der lange Zeit durchaus Positives für die Entwicklung der Menschheit brachte, hat einen sich selbst beschleunigenden Grad an gieriger Blödheit und Wunsch nach Selbstauslöschung angenommen, das ich mir nicht sicher bin, ob die Menschheit es diesmal aus der Krise schafft. Wenn man weiss, das die meisten Superreichen nach Fluchtmöglichkeiten, sei es auf dem Mars oder auf dem Meer, suchen, könnte man daran zweifeln, dass diesmal für einen Grossteil der Menschheit alles gut ausgeht.

Den Menschen werden die Träume genommen, den Jugendlichen, den Kindern. Nicht einmal mehr die Liebe ist einen Traum wert. Leben besteht nur noch aus Ernüchterung, aus Kampf, Hass und Wut. Sie beschreiben einen Ort, wo der Widerstand sinnlos geworden ist. Die Lektüre Ihres Roman hat alles, um sich in die Träume einzuschleichen, Stoff genug für Alpträume. Ihr Buch liest sich auch als Kampfansage gegen all die stumpfen Politköpfe, die allgegenwärtige Geilheit, den Verlust von Empathie. Wovon träumen Sie?

Träumen war noch nie meins. Ich versuche mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, aufzuklären. Oder kurzfristig Heimaten anzubieten. Und ich versuche, mich zu beruhigen, denn die allgemeine Verrohung und Gemeinheit, die Härte gegenüber finanziell Benachteiligten, der Randgruppen, setzen mir körperlich sehr zu.

Nichts in Ihrem Roman ist „erfunden“. Die Stadt Rochdale gibt es. Suchten Sie für Ihren Roman eine entsprechende Kulisse oder war es die Stadt selbst, die Ihre Geschichte erzählt?

Rochdale ist nicht mehr als ein Stellvertreterplatz für Millionen ähnliche Orte weltweit. Fern von Touristenattraktionen, fern von Glanz und Schönheit. Ein ehrlicher Ort, in dem Menschen leben die sich nicht mit Konsum von ihrer Existenz ablenken können.

Sibylle Berg lebt in Zürich. Ihr Werk umfasst 25 Theaterstücke, 14 Romane und wurde in 34 Sprachen übersetzt. Berg fungierte als Herausgeberin von drei Büchern und verfasst Hörspiele und Essays. Sie erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, u.a. den Wolfgang-Koeppen-Preis (2008), den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis (2016), den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2019) sowie den Thüringer Literaturpreis (2019).

Illustrationen © Lea Frei

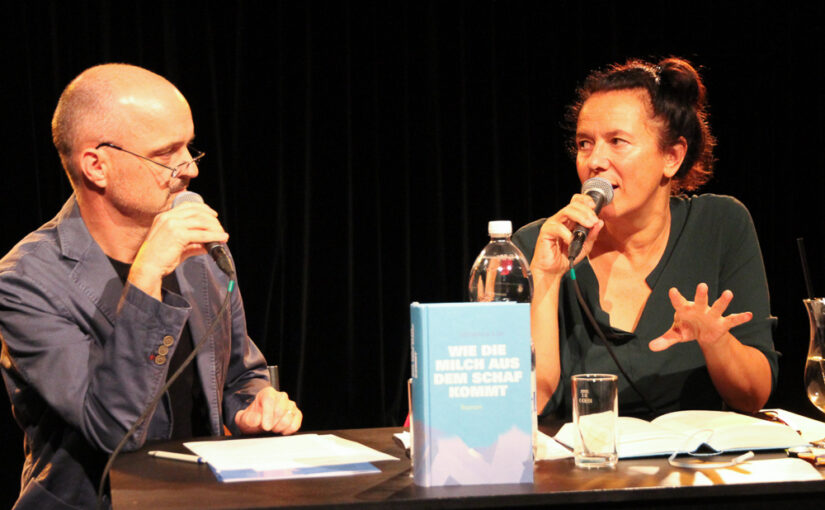

jüdischen Wurzeln, die sich bis zum Tod ihrer Grossmutter Pauline versteckten und hinter einer Mauer des Schweigens verbargen. «Wie die Milch aus dem Schaf kommt» ist ein Roman über den Versuch einer Assimilation, die nicht einmal mit dem Wechsel eines Namens, nicht einmal mit der Taufe gelingen kann, erst recht dann nicht, wenn sie von einer Obrigkeit oder der feindseeligen Umgebung eingefordert wird. Ein Roman über Hunger und Not in der Ukraine im beginnenden 19. Jahrhundert, über den Kanton Thurgau, der sich aus seinem eidgenössischen Untertanenstatus nach der napoleonischen Neuordnung wiederfinden musste und zwischen Fremdenfeindlichkeit, dem verzweifelten Machthunger einer Kirche und wellenartiger Hungers- und Wirtschaftsnöte zu behaupten hatte. Und es ist der Roman einer zwischen Kartoffelbauern entstehenden Teigwarendynastie, einer Lebensart, die sich nicht mehr so sehr abhängig machen will von der oft entfesselten Natur, von Überschwemmungen, Missernten und anderer Gewalten.

jüdischen Wurzeln, die sich bis zum Tod ihrer Grossmutter Pauline versteckten und hinter einer Mauer des Schweigens verbargen. «Wie die Milch aus dem Schaf kommt» ist ein Roman über den Versuch einer Assimilation, die nicht einmal mit dem Wechsel eines Namens, nicht einmal mit der Taufe gelingen kann, erst recht dann nicht, wenn sie von einer Obrigkeit oder der feindseeligen Umgebung eingefordert wird. Ein Roman über Hunger und Not in der Ukraine im beginnenden 19. Jahrhundert, über den Kanton Thurgau, der sich aus seinem eidgenössischen Untertanenstatus nach der napoleonischen Neuordnung wiederfinden musste und zwischen Fremdenfeindlichkeit, dem verzweifelten Machthunger einer Kirche und wellenartiger Hungers- und Wirtschaftsnöte zu behaupten hatte. Und es ist der Roman einer zwischen Kartoffelbauern entstehenden Teigwarendynastie, einer Lebensart, die sich nicht mehr so sehr abhängig machen will von der oft entfesselten Natur, von Überschwemmungen, Missernten und anderer Gewalten.

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

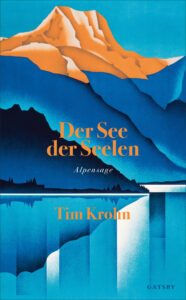

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

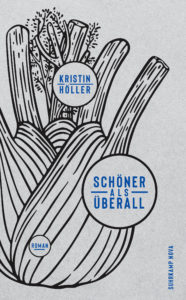

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

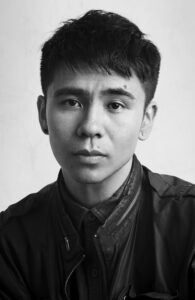

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart. Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

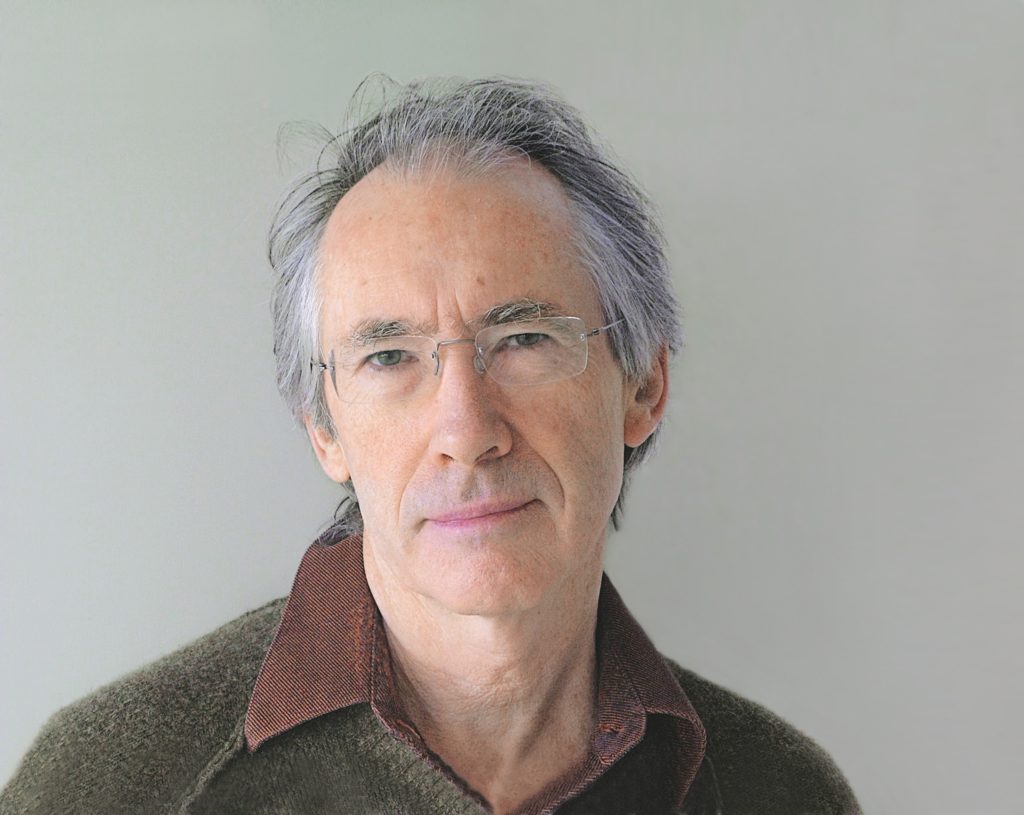

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…

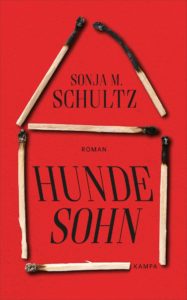

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

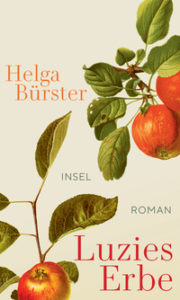

Auf einem der vielen Schränke in Luzies Haus liegt ein alter metallener Koffer, seit Jahrzehnten, stets bereit, mitgenommen zu werden, aus der Angst, man würde dereinst wieder fliehen müssen. Johanne nimmt den Koffer mit nach unten in den Keller, findet Fotos, Dokumente, Briefe von Luzies Bruder von der Front – und ganz unten in einer Blechdose etwas von dem, was den Deckel lüftet.

Auf einem der vielen Schränke in Luzies Haus liegt ein alter metallener Koffer, seit Jahrzehnten, stets bereit, mitgenommen zu werden, aus der Angst, man würde dereinst wieder fliehen müssen. Johanne nimmt den Koffer mit nach unten in den Keller, findet Fotos, Dokumente, Briefe von Luzies Bruder von der Front – und ganz unten in einer Blechdose etwas von dem, was den Deckel lüftet.