Häuser bergen Geschichte und Geschichten. Andreas Schäfer lässt in seinem neuen Roman „Das Gartenzimmer“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Haus bauen, das erste Haus eines jungen, aufstrebenden Architekten. Fast hundert Jahre später wird es von einer Maklerin zum Verkauf angeboten. Andreas Schäfer breitet aber nicht einfach die Geschichte eines Hauses aus, sondern das, was Mauern Geschichte und Geschichte schlucken und was von all dem auf Bewohnerinnen und Bewohner einwirken kann.

Der junge, später Weltruhm erlangende Architekt Max Taubert baut 1909 am Rande Berlins ein neoklassizistisches Landhaus für einen Professor und seine Ehefrau. Ein Haus, das ganz anders wirkt als alle anderen Häuser, die in dieser Zeit gebaut werden, nichts vom verspielten Jugendstil. Der Lichteinfall in den Zimmern, die Harmonie in der Halle, dem Mittelpunkt des Hauses, der Eindruck von Aussen, das Haus würde über dem Boden schweben. Max Taubert ist damals noch Angestellter in einem Architektenbüro und dieses Gefühl „Ich baue ein Haus“ wird für den jungen Idealisten ein Rausch. Auch für den Bauherrn, Professor Adam Rosen und seine Ehefrau Elsa ist das Haus mehr als die Hülle eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Das Ehepaar leidet unter dem Verlust ihres Sohnes. Max Taubert soll mit seinem jugendlichen Elan etwas von dem zurückgeben, was sie durch den Tod ihres Sohnes verlieren mussten.

In den Neuzigerjahren entdeckt Frieder Lekebusch das schon lange leer stehende Haus, kauft es zusammen mit seiner Frau Hannah und renoviert es aufwändig zurück in den Zustand, als es Jahrzehnte zuvor unter Rosen zu einem Angelpunkt von Kultur und Gesellschaft wurde. Vor allem seine Frau steigert sich regelrecht in das „Kleinod der Vormoderne“, kauft Möbel, die genau passen und macht die Villa zu einem Mekka für Architekturfreaks und Max-Taubert-Fans, dem Architekten, der später in der ganzen Welt eine neue Ära mitgestalten sollte. Das Kommen und Gehen in diesem Haus und ein Brief, den ein Journalist dem Sohn des Hauses übergibt, ein Brief der damaligen Besitzerin Elsa Rosen, vergiften das Leben im Haus aber so sehr, dass auseinanderbricht, was in der perfekten Hülle hätte gedeihen sollen.

Schon vor Beginn des grossen Krieges bekam die Witwe Rosen Besuch von Alfred Rosenberg, einer treibenden Kraft im Naziregime zur Germanisierung besetzter Ostgebiete und der systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Das Haus am Rande Berlins sollte eine ganz spezielle Rolle erlangen, sollte Hülle werden für einen der Orte, an denen der Beweis geliefert werden soll, dass die arische Rasse allen anderen überlegen ist und die Rechtfertigung liefert, alles unwerte, minderwertige Leben auszulöschen. Und als gegen Ende des Krieges Bomben auch Berlin trafen, richtete Rosenberg im Gartenzimmer der Villa einen ganz speziellen Ort der grausigen Maschinerie des Nationalsozialismus ein.

Romane, die Geschichten von Häusern erzählen, die Häuser zu eigentlichen Protagonisten machten, gibt es einige, denke ich nur schon an „Die Villa“ von Hans Joachim Schädlich. Andreas Schäfer erzählt aber weit mehr als die Geschichte eines Hauses. Was macht die Hülle eines Hauses mit seinen BewohnerInnen? Wirken Geschichten aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart? Wieviel Kulisse ist das, was man in Dutzenden von „Schöner-Wohnen-Heftchen“ als Idylle, Ideal und Selbstverwirklichung in Hochglanz präsentiert bekommt? Kann man am Erbe eines Hauses zerbrechen? Kann man ausblenden, was an einem Ort, in einem Zimmer geschah?

„Das Gartenzimmer“ ist raffiniert erzählt, überrascht und zieht mich als Leser in einen unwiderstehlichen Sog. Nicht einfach weil die Geschichte dramaturgisch gekonnt konstruiert ist, sondern weil Andreas Schäfer mich mit seiner Sprachkunst zu bezaubern weiss, weil er mich mit der Lektüre in eigene Reflexionen zwingt, weil sich durch ein perfektes Mass an Abstand und Nähe sein Personal nie entblösst, weil er keine Übermenschen, keine Helden, keine Verlierer, nicht einmal Bösewichte schafft. Das Böse schleicht sich versteckt ein. Wie in all den Grimmmärchen, in denen vom einen Zimmer gewarnt wird, vor dem man sich hüten soll, es je zu öffnen. „Das Gartenhaus“ belehrt nicht, deckt mich nicht zu mit Rechercheverarbeitung. Dieser Roman ist wahrhaft Kunst und alles andere als künstlich!

Hervorragend!

Ein Interview

Als Mieter lebte ich mit meiner Familie immer wieder in Mauern, die Geschichte und Geschichten erzählten. Einmal besichtigten wir gar ein Jugendstilhaus, in dem es nicht einmal möglich gewesen wäre, an den bemalten Wänden Bilder aufzuhängen. Heute leben wir, ins Alter gekommen, in einer Neubauwohnung. In einer Wohnung, die nach nichts ruft, die keine Verantwortung generiert, die uns lässt, die nichts mit uns macht. Beides ist gut. Kann „Schöner wohnen“ zur Manie werden?

Natürlich kann eine übertriebene Gestaltung der eigenen Lebensräume zur Manie werden und – wenn man sein Herz zu stark an die Dinge hängt – schädlich sein oder sogar, wie im Fall des „Gartenzimmers“, auch unheimliche Dimensionen annehmen. Die eigene Wohnung, das eigene Haus ist vielerlei: Erst einmal ein Ort des Schutzes und – Sie sprachen davon – ein Ort der Familie oder einer wie auch immer gearteten Gemeinschaft. Daneben sind Häuser auch Projektionen und Traumorte und Spiegel des realen und eines gewünschten Selbst. Man kann Räume auf eine gute Art einrichten und beleben, genauso aber auf ungute, wenn es vor allem darum geht, dass Gäste die Herkunft (also auch den Preis) bestimmter Möbel erkennen. Dann wird der eigene Lebensraum zur Luft abschnürenden Statusbühne. Hannah, die neue Bewohnerin der Villa Rosen, hat eigentlich Angst vor dem Haus, weil sie keinerlei künstlerisches Gespür hat. Deshalb stürzt sie sich auf die äusseren Aspekte, auf Tauberts Ruhm und den Stolz, in einem bedeutsamen Baudenkmal zu leben. Sie richtet das Haus ein, um es zu zeigen, darüber verliert sie einen lebendigen, unmittelbaren und auch handfest pragmatischen Umgang mit den Räumen, in denen die Familie lebt.

Im Gartenzimmer passiert Unvorstellbares. Laden wir Mauern nicht auf, weil wir mit der Sehnsucht nach Bedeutung leben? Warum wird das Geburtshaus Adolf Hitlers zur Belastung, die Statue eines Südstaatengenerals zu Provokation? Warum sind sie nicht einfach Relikte aus der Vergangenheit, Überbleibsel?

Natürlich leben wir mit der Sehnsucht nach Bedeutung, ich würde sogar sagen, mit der Notwendigkeit nach Zusammenhängen. Dinge sind erst einmal nur Dinge, aber sie können in unterschiedlichen Kontexten auch etwas Magisches oder Dämonisches erhalten; das hängt (unter anderem) von ihrem Symbolcharakter ab. Die Statue eines Südstaatengenerals ist deshalb noch immer von heikler Bedeutung, weil der Rassismus in der U.S-amerikanischen Gesellschaft nicht überwunden ist, sondern – wir sahen vor ein paar Wochen die schrecklichen Bilder von der Stürmung des Kapitols – noch immer wirkt, im Verborgenen und in immer hemmungsloser präsentierter Sichtbarkeit. Wäre der Rassismus überwunden, wäre die amerikanische Gesellschaft innerlich befriedet und vereint, würde die Statue tatsächlich zu einem Relikt aus der Vergangenheit werden, ihre Bedeutung würde zurücksinken in den Bereich des nur noch historisch Relevanten, nach dem Motto: Seht, was für Probleme wir früher hatten. Vom Kampfding würde es zur Mahnung werden und dann vielleicht irgendwann nahezu völlig bedeutungslos. Auch die Zeit spielt dabei eine Rolle. Dennoch glaube ich, dass es kontaminierte Orte oder auch Gebäude gibt. Man kann die Villa am Wannsee, in dem die Vernichtung der Juden beschlossen wurde, nicht als gewöhnliches Wohnhaus benutzen. Das Unvorstellbare, das an diesem Ort beschlossen wurde, bestimmt zu Recht noch immer unser kollektives Gedächtnis. So etwas verbietet sich einfach, im Moment und sicher noch für sehr viele Generationen.

Der Architekt Max Taubert hat eine Mission, das Ehepaar Rosen, das die Villa baut, das Ehepaar Lekebusch, dass die Villa in der Gegenwart zu einem Mekka der Architektur macht. Ich habe eine Mission als Literaturvermittler, Sie mit Sicherheit die Ihrige auch. Gieren wir alle nach Bedeutung?

Gier, das klingt mir etwas zu negativ und nach Verurteilung eigener, im Prinzip guter Impulse. Ich denke, jeder kann und (sollte vielleicht sogar) seine Aufgabe finden, etwas, das ihn erfüllt und glücklich macht und das im besten Fall auch andere erfreut oder hilft und dabei – wenn es um Kunst geht – einen Lichtstrahl ins Dunkle lenkt, etwas sichtbar macht, was sonst vielleicht im Verborgenen bleibt (obwohl es da ist). Etwas schöpfen, Erkenntnis und Freude weitergeben – das sind die natürlichsten Vorgänge überhaupt. Selbstverständlich spielen dabei auch nicht ganz so hehre Motive eine Rolle: Ruhm, Erfolg, Reichtum, Eitelkeit, Geltungssucht. Aber zugleich sind die Ströme, in die wir uns begeben, grösser als wir selbst, zumindest grösser als ein persönliches Ego, zumindest ist das meine Erfahrung. Als Beispiel: Vielleicht sagt jemand als junger Mensch: Ich möchte ein berühmter Künstler, Wissenschaftler, Forscher oder ähnliches werden. Möglicherweise wird er angetrieben von Ruhmsucht, von der Idee eines grandiosen Selbst. Vorher muss er aber von etwas berührt worden sein, von der Schönheit und der Tiefe eines Kunstwerks oder der Genialität einer Erfindung. Diese Berührung hat etwas Ursprüngliches. Und wenn unser junger Mensch es ernst meint und sich auf die Spur dieses Ursprünglichen begibt, wird ihn der mühsame Prozess und die Notwendigkeit dabei offen zu bleiben, schon auch Demut lehren. Um beim Roman zu bleiben: Hannah Lekebusch schafft es nicht, den Zugang zu diesem Ursprünglichen zu finden, deshalb führt ihre Mission bald zu etwas Schalem, pathologisch Besessenem.

Wo lag der Ursprung Ihres Romans, die erste Idee?

Als wir als Familie vom Zentrum Berlins in einen Aussenbezirk zogen und ich unsere Tochter täglich zur Schule in das vornehme Dahlem fuhr, war ich verzaubert von der Atmosphäre – beeindruckende Häuser in parkähnlichen Grundstücken, daneben die vielen Forschungszentren und die Freie Universität, an der ich vor Jahrzehnten studiert hatte. Eine Atmosphäre von Reichtum, Ruhe, aber auch Geist, verbunden mit einer starken Geschichtspräsenz (vielleicht wegen der Ruhe auf den Strassen?). Dahlem wurde noch in der Kaiserzeit als Villenkolonie und Wissenschaftsstandort mit vielen Kaiser-Wilhelm-Instituten gegründet, dort forschte zum Beispiel Albert Einstein bis zu seiner Emigration. Aber Dahlem war eben auch der Lieblingsbezirk von Nazigrössen. Ich wollte ein Buch schreiben, das in Dahlem spielt. Erst als zweites kam die Idee, von dieser reichen Atmosphäre, von dem Schönen und dem Schrecklichen anhand eines Hauses zu erzählen.

Der Roman erzählt fast hundert Jahre Geschichte. Sie verlieren sich nicht in Details, bleiben stets auf der Spur. Die Fülle an Personen und Geschichten hätte genug Potenzial, um auszuschweifen. Nur schon die Geschichte eines Architekten, der nach seiner Formensprache sucht. Die Geschichte eines Fabrikanten von Generika, der sich mit einem Haus mit Bedeutung ein Original schenken will. Gab es einen Plan ins Schreiben oder sind Sie so sehr diszipliniert, dass der Roman wie ein perfekt gebautes Haus erscheint?

Das Buch und seine Struktur waren nicht sofort da, sondern entstanden in langwierigen Prozessen. Sehr früh war zum Beispiel klar, dass ich auf drei Ebenen erzählen würde, aber wie genau die Ebenen ineinander greifen würden – das stellte sich erst während des Schreibens heraus. Ich mache mir Pläne, habe einzelne Szenen und Handlungsabläufe im Kopf, aber vieles konkretisiert sich erst im Akt des Schreibens (ah, so handelt Figur x oder y also!), was dann wieder Überarbeitungen des Vorherigen zur Folge hat. Auch das Haus habe ich so beim Schreiben immer wieder aus den unterschiedlichen Perspektiven entstehen lassen. Natürlich hatte ich früh einen Grundriss, doch zum Beispiel die Einrichtung der einzelnen Räume zeigte sich erst, als diese oder jene Figur sich länger in ihnen aufhielt – also aus der Notwendigkeit, in einer ganz konkreten Erzählsituation sehr konkret zu werden.

Welches Buch ist Ihnen in letzter Zeit hängengeblieben? Und warum?

Ich lese schon seit einigen Monaten Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Ich hatte es als Student gelesen und mache jetzt ganz neue, mich unendlich begeisternde Erfahrungen. Wie langsam Proust unvergessliche Figuren entstehen lässt, im Wechselspiel aus Idealisierung und hochstehender Erwartung (Apropos Bedeutungssucht!) und schmerzhafter Enttäuschung; wie genau er Emotionen nachlauscht und ihnen dabei immer wieder neue Facetten abgewinnt. Proust macht glücklich, weil seine Sätze einen immer wieder daran erinnern, was Literatur zu leisten vermag. Gerade lese ich auch „Die Ebenen“ des australischen Autors Gerald Murnane. Es handelt im wahrsten Sinn von so gut wie nichts. Ein junger Filmemacher kommt ins Outback und versucht die Feinheiten eines kargen Graslandes festzuhalten und zu dokumentieren (zum Beispiel den blaugrünen Dunst über der Ebene) und gerät dabei in eine geradezu kafkaeske Anderswelt. Grossartig.

Andreas Schäfer, 1969 in Hamburg geboren, wuchs in Frankfurt/Main auf und lebt heute als Schriftsteller und Journalist mit seiner Familie in Berlin. Bisher veröffentlichte er die Romane «Auf dem Weg nach Messara», wofür er u. a. den Bremer Literaturförderpreis erhielt, «Wir vier» (2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, und zuletzt «Gesichter» (2013).

Beitragsbild © Mirella Weingarten

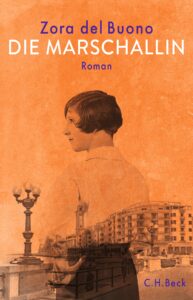

Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, lebt in Berlin und Zürich. Studium der Architektur an der ETH Zürich, fünf Jahre Bauleiterin im Nachwende-Berlin. Gründungsmitglied und Kulturredakteurin der Zeitschrift «mare». In der Reihe «Naturkunden» bei Matthes & Seitz veröffentlichte sie den Band «Das Leben der Mächtigen. Reisen zu alten Bäumen».

Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, lebt in Berlin und Zürich. Studium der Architektur an der ETH Zürich, fünf Jahre Bauleiterin im Nachwende-Berlin. Gründungsmitglied und Kulturredakteurin der Zeitschrift «mare». In der Reihe «Naturkunden» bei Matthes & Seitz veröffentlichte sie den Band «Das Leben der Mächtigen. Reisen zu alten Bäumen».