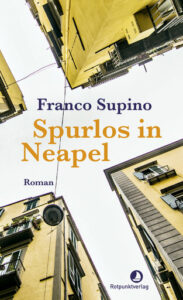

Franco Supinos Eltern kamen einst aus dem Umland von Neapel nach Solothurn. Franco Supino ist nicht nur als Schriftsteller ein neugierig Suchender. Ein Suchender nach dem Warum. Sein aktueller Roman „Spurlos in Neapel“ ist eine literarische Recherchereise in ein Land, mit dem er viel mehr als seine Sprache teilt.

Mafiafilme wie „Der Pate“, „Once opon a time in America“ oder „Goodfellas“, die etwas von der italienischen Ehrengemeinschaft, die sich ausserhalb jedes Rechtssystems nicht nur in Italien und in den Bronx etablierte, brannten sich in ein kollektives Bewusstsein. Die Camorra ist eine kriminelle Organisation mit Jahrhunderte langer Tradition. Und wenn es eine Stadt gibt, die sich untrennbar mit der Geschichte dieser Mafiafamilie verbunden hat, dann ist es Neapel. Jenes Leben jenseits des Rechtsstaates übt eine Faszination aus, die sich diametral unterscheidet von einer gutbürgerlichen „Spiesserexistenz“ (Auch der Schreibende zählt sich zu den Spiessern!) in der Schweiz.

Und seit man mit Buch und Film zu „Meine geniale Freundin“ gar den Duft dieser Stadt in der Nase zu finden glaubt, trägt auch Neapel selbst eine Aura in sich, die auch mich, der ich noch gar nie in dieser Stadt war, fasziniert. Ausgerechnet eine Stadt, die nicht weit von einem immer noch in der Tiefe aktiven Vulkan pulsiert, eigentlich auf einem Pulverfass, von dem die Wissenschaft schon lange warnt, er könne jederzeit zur Hölle werden.

Aber vielleicht ist die Realität dieser Stadt die perfekte Metapher: Eine Stadt, die sich nicht um ein Morgen kümmert.

Franco Supinos Familie stammt aus Neapel. Seine Eltern kamen von dort in die Schweiz, und wären, wenn ein schweres Erdbeben im November 1980 nicht alle Rückreisepläne vernichtet hätte, damals wahrscheinlich ins Umland Neapels zurückgekehrt. Franco Supino, damals mitten in der Schulzeit, wohl immer wieder in den Ferien in der Stadt seiner Eltern, wehrte sich gegen die Pläne seiner Eltern. Aber das Beben in Irpinia, nicht weit von Neapel, vernichtete nicht nur das Haus seiner Eltern, sondern eine mögliche Familienexistenz dort. Franco Supino blieb in Solothurn, genauso wie in seinem Schreiben über die Existenzen aller, deren Herz an zwei Orte gebunden ist.

Bis in die Gegenwart gibt es für Franco Supino viele Gründe für einen Besuch in Neapel. Und wie immer bei solchen Besuchen schnappt Franco Supino Bilder und Geschichten von Menschen auf, die sich mit seinem eigenem Leben verschlingen. So wie das Leben von Nì, einem afrikanisch-stämmigen Mann, der während ein paar Jahre eine Rolle in der neapolitanischen Camorra spielte, um dann irgendwann scheinbar unauffindbar von der Bildfläche zu verschwinden. Magisch von dieser Person fasziniert, beginnt sich Franco Supino immer tiefer in die Geschichte um diesen Mann, um die Geschichte der Camorra in diesen Jahren zu interessieren. Eine Geschichte, die auch zu seiner hätte werden können, weil es in dieser Stadt kein Leben ganz ohne die Camorra gibt.

Was wäre wenn? Eine Frage, die dickflüssiger Stoff für Literatur ist. Eine Frage, die sich nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller stellen. Was wäre geworden, wenn Franco Supino damals nach Neapel zurückgekehrt wäre? Franco Supino lässt sich in eine Recherche fallen, die sich aus meiner Sicht ganz nahe an die Selbstaufgabe begibt. Jene Faszination, die die Was-wäre-wenn-Frage sich mit den Leben der Familie Esposito, einer jener Dynastien, die während einiger Jahrzehnte die Spielregeln in Neapel bestimmte, vermischt. Franco Supino besucht immer wieder seinen Schneider, jene Sorte Handwerker, die auszusterben drohen. Aber auch diese Besuche scheinen Metapher zu sein, denn Franco Supino probiert Kleider, einen Anzug, schaut sich an in einem Spiegel.

Damals, als die Rückreise nach Süditalien drohte, begann der junge Supino in seiner Verzweiflung gar zu beten. Und die Erde bebte 90 Sekunden lang. Lange genug, um einem Leben eine ungeliebte Wendung zu verunmöglichen. Ein Gebet, das den Autor bis in die Gegenwart begleitet.

Franco Supino macht viele Türen auf, nimmt mich mit auf eine Reise in eine Welt, die sich komplett von der meinigen unterscheidet, eine Reise in das 20. Jahrhundert eines Landes, das eigentlich unser Nachbarland ist, sich aber in vielem wie Leben auf einem anderen Stern anfühlt. Ein Leben, das seine Fäden aber längst bis in die Schweizer Provinz gesponnen hat. Franco Supino hält sich eng an Tatsachen. Sein Roman „Spurlos in Neapel“ ist eine literarische Recherche, die spannend und mit grosser Empathie geschrieben ist. Unbedingt lesenswert!

Interview

Ein Grundmotto vieler Romane ist das „Was wäre wenn“. Was wäre passiert, wenn damals jenes Beben nicht passiert wäre, wenn du mit deinen Eltern zurück in ihre Heimat gezogen wärst, wenn du nicht viel später immer wieder an den Ort deiner Herkunft zurückgekehrt wärst. Dieses „Was wäre wenn“ wird umso gewichtiger, je mehr man sich mit seiner Herkunft beschäftigt. Sind SchriftstellerInnen mit einem besonderen Gen ausgerüstet, das sie dauernd mit diesem „Was wäre wenn“ beschäftigen lässt?

Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen ein solches Gedankenspiel gar nicht zulässt. Autor:innen schreiben Geschichten, sie leben in Geschichten. Auch viele lesende Menschen tun das. Das ‘Was-wäre-wenn Gen’ stammt aus diesem Leben in Geschichten und hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden wären. Mein Gedankenspiel: was wäre aus mir geworden, wenn wir tatsächlich nach Neapel zurückgekehrt und das Erdbeben nicht gewesen wäre, ist der Motor für meine Geschichte, der Erzählanlass – das siehst du ganz richtig. Der Erzähler fühlt sich ja für das Erdbeben sogar verantwortlich!

Lesen ist immer ein «Was wäre wenn», respektive die Aufforderung, ein anderer Mensch zu werden. Eine Aufforderung, die wir während der Lektüre gerne annehmen – und dann kehren wir in unseren Alltag zurück. Weil wir gerne lesen, lieben wir dieses Was- wäre-wenn-Gen – nicht weil wir unglücklich sind und am Leben leiden. Weil das Leben nun mal ist, wie es ist, lesen wir. Das Leben kann man nicht immer verändern, aber wir können lesen. Lesen ist die beste Art, unser Leben zu ändern. Wenigstens eine Zeitlang. Das glaube ich. Das gleiche gilt für mich als Schreibender: Ich will eine gute Geschichte schreiben, ich schreibe nicht, weil ich leide – zum Beispiel an einer ‘gespaltenen’ Identität. Dass Schreiben und Geschichten Erzählen nebenher auch ein Nachdenken auslösen, ist das Geschenk, das gute Literatur mit sich bringt.

Am Begriff „Secondo“ lastet etwas. Ein Klotz, ein Hemmnis. Oder scheint das nur so? Kann „Secondo“ zu einem Geschenk, zu einem Schatz, einer Quelle werden?

Secondo ist die Möglichkeit, auch Primo zu sein. Ich kann sehr gut den Italiener spielen, wie auch den Schweizer, und sehr gut alles dazwischen. All die Secondos, also all die Menschen, die von der Generation der Eltern eine andere Kultur mitbekommen als die, die ihre Umgebungswelt, in der sie aufwachsen, bereitstellt, sind eine der wichtigsten Bindemittel der Schweiz; ein Bindemittel zwischen Gemeinschaft der hier Lebenden (ob zu ‘Ur’-Einwohner oder zu anderen Migrant:innen) wie auch zur Gemeinschaft des Herkunftslandes der Familie. Mushinga Kambundji fühlt sich ebenso als Schweizerin wie Granit Xhaka oder Murat Yakin. Und untereinander sehen sie sich auch als Schweizer:innen, tragen dazu bei, ein gut funktionierendes Land weiter gedeihen zu lassen. Umgekehrt, in den Ursprungsländern, siehe unten, ist es schwierig, ein System Schweiz aufzubauen.

Dein Roman, deine Reisen, deine Recherchen, dein Forschen, dein Suchen – alles scheint ein Versuch des Verstehens zu sein. Warum gedeihen seit Jahrhunderten mafiöse Strukturen, nicht nur in Italien, die sich ausserhalb aller gutbürgerlicher Vorstellungen und Gesetzmässigkeiten organisieren? Haben sich Fragen geklärt oder bloss weitere Türen aufgemacht?

Das für mich Unglaublichste ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Italien. Es sind Nachbarländer, aber die Lebensumstände sind diametral. Hier in der Schweiz haben alle mehr oder weniger Sicherheit: in Bezug auf Lohn, Arbeit, Altersvorsorge, Gesundheitswesen, Schule, Staat (im Sinne, dass der ÖV funktioniert, Müllabfuhr, es keine Korruption gibt, o.ä.) – das alles gibt es in Italien nicht oder viel weniger. Es gibt keine Garantie Napoli, dass der Müll abgeholt wird oder die U-Bahn fährt, dass man einen guten Arzt findet, wenn man ihn nicht privat bezahlt – und schon gar nicht als junger Mensch beispielsweise eine Arbeit. Und deshalb fragen sich die Leute: wozu zahle ich eigentlich Steuern?

Die Armut, die Not der Menschen einerseits, die Unfähigkeit des Staates und der absolute Mangel an Vertrauen in den Staat andererseits sind der Nährboden für das organisierte Verbrechen.

Oder, anderes Beispiel: Italien hat jetzt eine Regierung mit einer postfaschistischen Ministerpräsidentin – genau vor 100 Jahren kam Mussolini mit dem Marsch auf Rom an die Macht. Eine wirkliche, durchgehende und durchdringende Distanzierung vom Faschismus gibt es in Italien im Gegensatz zu Deutschland und dem Nationalsozialismus nicht. Viele Italiener:innen denken: Mussolini war nicht so schlimm wie Hitler – er hat vieles auch gut gemacht. In Neapel hat die Mehrheit übrigens für die ‹5 Stelle› gestimmt und nicht etwas rechts – weil sie auf den reddito minimo – das bedingungslose Grundeinkommen – hoffen. Man hat keine Hoffnung mehr in die Politik, hofft auf Gnadengeld, das von irgendwoher kommt.

Sind wir Gefangene unserer Rollen? Was passiert, wenn sich Menschen von ihren angestammten Rollen entfernen oder gar emanzipieren, bekommen wir immer wieder demonstriert. Nicht zuletzt im Literaturbetrieb, wenn ein Buchpreisträger wegen Glitzer und Lippenstift Todesdrohungen erhält. Ist „Spurlos in Neapel“ auch ein Versuch, sich von einer fixen Rolle zu emanzipieren?

Wir sind, was die Umgebung in uns sieht, aus uns macht. Meine Protagonisten, ob der Erzähler oder der Nirone, sie wollen sich in ihrer jeweiligen Umgebung bewähren, beides sind Migranten und werden ein Produkt der Umstände. Einer ein Autor, der andere ein Mafioso. Der Versuch sich davon zu emanzipieren, wenn man mal etwas ‘geworden’ ist, fällt schwer. Wir können noch so viel tun, was objektiv beweist, zu was wir fähig werden, das wir anders sind und auch etwas anderes könnten, aber die Einschätzung unserer Umwelt grenzen uns ein. Du, Gallus, bist ja ein gutes Beispiel, wie du auch im Literaturbetrieb eine fixe Rolle zugewiesen bekommen hast, die zu verlassen fast nicht möglich ist. Hättest du vor 30 Jahren irgendeinen akademischen Titel erworben, würdest du heute der führende Literaturkritiker des Landes sein und hättest irgendeinen Posten an einer Hochschule oder sonst einer Institution wie Pro Helvetia, BAK, etc.

Du bist in der Schweiz aufgewachsen, bewegst dich aber immer wieder zwischen zwei Kulturen. In diesem Hinundher stellt sich die Frage nach Heimat und Zuhause ganz anders, als bei Menschen, bei denen Herkunft und Gegenwart fast deckungsgleich sind. Was macht die Auseinandersetzung mit der „Heimatfrage“ mit dem Schriftsteller und Privatmann Franco Supino?

Entscheidend ist für mich die Sprache, sind die Sprachen: ich bin ein Deutschschweizer, für mich ist die Mundart als mündliche Sprache und das Deutsche als Schriftsprache meine Existenz. Gleichzeitig bin ich einer aus der Umgebung Neapels, rede mit meiner Mutter neapolitanischen Dialekt und lese italienische Bücher, das ist auch meine Heimat. Ich bin gerne beides zu 100%. Als Autor macht diese Auseinandersetzung, dass ich zum Beispiel die Stadt Neapel anders beschreiben und erzählen kann als irgendjemand anders: Als Schweizer und Italiener, als Solothurner und Neapolitaner – und das spürt man hoffentlich im Text. Deshalb habe ich mich auch getraut, dieses Buch zu schreiben.

Franco Supino, 1965 geboren in Solothurn, wuchs als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Er studierte in Zürich und Florenz Germanistik und Romanistik. Supino ist Dozent an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz und freier Autor. Sein erster Roman «Musica Leggera» erschien 1995. Es folgten fünf weitere Romane, in denen Supino die eigene Migrationsgeschichte und verschiedene Künstlerbiografien erzählerisch erforscht. In den letzten zehn Jahren hat er sich vermehrt der Kinder- und Jugendliteratur zugewandt. Supino lebt mit seiner Familie in Solothurn.

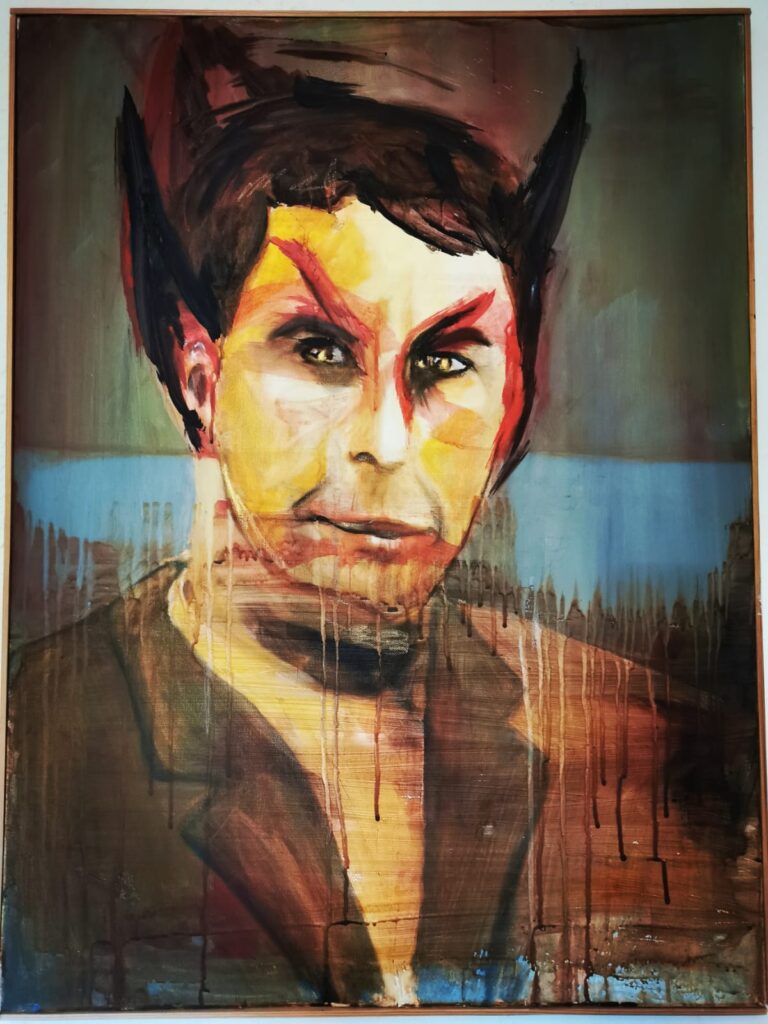

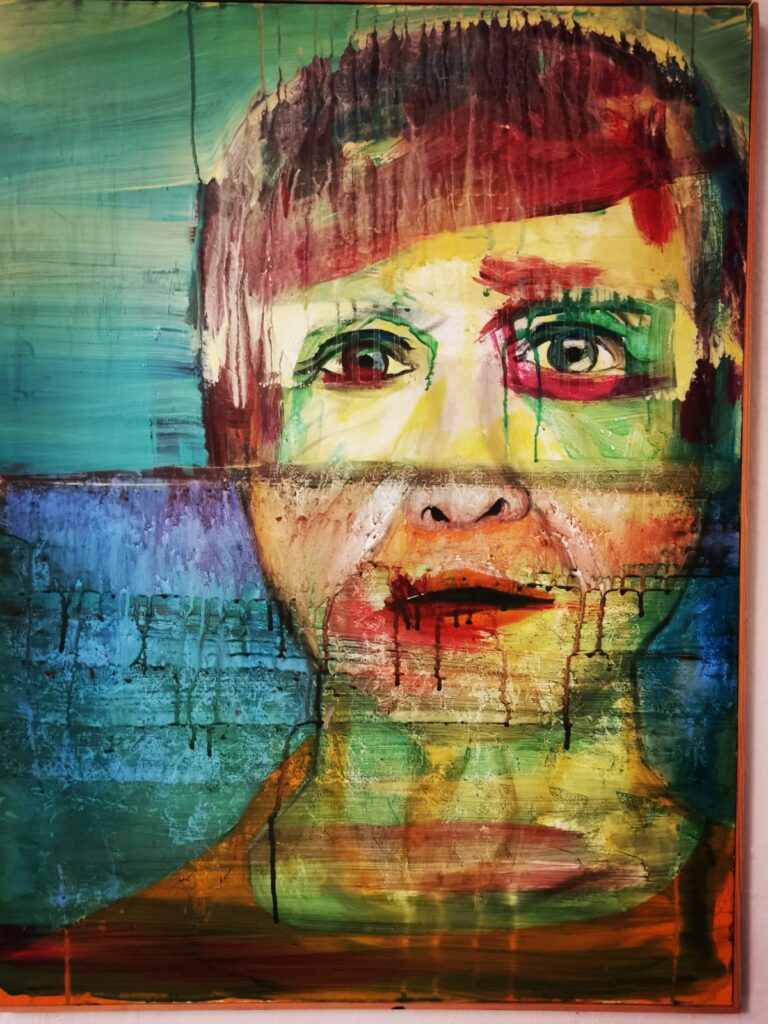

Beitragsbild © Nina Dick