- nicht mehr als 10000 Zeichen (inkl. Satzzeichen und Leerschläge)

- Textart ist frei.

- keine Garantie, dass der Text zu Veröffentlichung kommt

- bitte mit AutorInnenfoto (im Querformat, in geeigneter Auflösung) und Kurzvita

- keine Fotos von Texten, sondern Textdateien

- bitte an info[at]literaturblatt.ch

- Die ausgewählten, veröffentlichten Texte werden von Lea Le illustriert und stehen danach samt Illustration zur freien Verfügung.

Kategorie: Allgemein

Isabelle Flükiger «Gloria. Mohammed. Eine Erzählung von der dunklen Seite des Glücks», Rotpunkt

Gloria kommt aus Kamerun, Mohammed aus Marokko. Beide leben als Sans-Papiers in der Schweiz, sie als Nanny, er auf dem Bau. So wie Tausende in der Schweiz über Jahrzehnte illegal arbeiten, meist ohne Sozialversicherungen, in einer Schattenwelt. Isabelle Flükiger bricht in ihrer literarischen Reportage eine Lanze, wird zu einem Sprachrohr derer, die sich aus lauter Angst nicht trauen.

Isabelle Flükiger ist schockiert, als sie erfährt, dass eine ihrer Freundinnen eine „Sans-Papiers“ beschäftigt, die sich um ihre beiden Kinder kümmert. Die Schriftstellerin lernt die Frau aus Kamerun kennen, die damals seit 15 Jahren ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz lebte und arbeitete. 15 Jahre weit weg von einer Heimat, die ihr und ihrer Familie keine Überlebenschance ermöglicht, 15 Jahre weg von ihren Kindern, die bei ihrer Schwester aufwachsen, deren Leben sie aus der Schweiz finanziert. Hier Familien, die sich eine Nanny leisten können, um sich den Traum einer Familie zu verwirklichen. Dort eine Familie, die hinnehmen muss, dass sie fast ohne Perspektiven schutzlos in einer dunklen Nische der Gesellschaft diesem einen Traum anderer dienen muss.

Im Laufe ihrer Recherchen, auch der Auseinandersetzung mit Beamten, Ämtern, Paragraphen und Gesetzen, lernt Isabelle Flükiger auch Mohammed kennen. Mohammed ist 26, aus Marokko, und lebt bei ihrem ersten Zusammentreffen seit fünf Jahren in der Schweiz, arbeitet manchmal 14 Stungen pro Tag für 1000 Franken im Monat, bezahlt die Hälfte dafür für ein Bett in einer kläglichen Absteige und lebt in der permanenten Angst davor, im Gefängnis zu landen oder abgeschoben zu werden. Wehe ihnen, wenn ihnen etwas bei der Arbeit zustösst, wenn Unfall oder Krankheit das Funktionieren abbricht. Mohammed ist ein abgewiesener Asylbewerber. Einer, dem man ein weisses Stück Papier zusandte mit der Aufforderung, das Land zu verlassen, ohne gültige Ausweise, ohne Zukunft. Damals, als er seine Heimat verliess, stürzte sich seine ganze Familie in den Ruin, damit er sein Glück finden sollte, und mit ihm die ganze Familie.

Gloria ist gut in dem, was ihr aufgetragen wird. Kinder mögen sie. Sie selbst lebt in dem, was andere Freizeit nennen, in einer kleinen Wohnung in einem Quartier in einer Stadt, die sie nicht mag. Dient Erwachsenen, die ihr permanent unter die Nase binden, wie froh und dankbar sie sein muss, dass sie als Illegale eine so gut bezahlte Arbeit bekommt. Gloria sammelt in einem Ordner all die Korrespondenz, die als Kampfspur für ihre Rechte hinter ihr liegt. Rechte, die ihr nicht zuletzt von einem heuchlerischen System verweigert werden, einem System, das auf diese Arbeit angewiesen ist, eine Gesellschaft, die sich gnadenlos an diesen Arbeitskräften bedient und dabei auch noch glaubt, etwas Gutes zu tun.

Ein Leben in der Schweiz, das jene, die weit unter dem Existenzminimum vegetieren müssen noch weiter in die Illigalität drängt. So wie Mohammed, den die Polizei auf einer Baustelle nach Kontrollen erwischt und mit auf den Posten nimmt. Die drei Mobiltelefone bei ihm findet und feststellt, dass eines davon gestohlen wurde. Mohammed, ausgebeutet von seinen Arbeitgebern, ausgebeutet von jenen, die ihm ein Bett vermieten, enttäuscht von einer erhofften Liebe, ausgerechnet die Tochter seines Chefs, von der Polizei gezwungen einen Kameraden zu verraten, um der Gefängniszelle zu entgehen, fürchtet sich vor jeder Spur, die er hinterlässt. Immer noch ein Widerhaken mehr, der in nicht aus seinem Schlamassel freilässt.

Was Isabelle Flükiger in eindrücklicher Weise gelingt, ist die Mischung aus empathischer Schilderung zweier Schicksale, ohne dabei allzu sehr in Emotionen zu rühren, und der schonungslosen Auflistung all jener Spielweisen bürokratischer und politischer Kräfte, die alles daran setzen, dass jenen gegeben wird, die bereits haben und all die goldenen Brunnen, die die Konten füllen munter weiter fliessen. Von einer Baubranche, die ihren Gewinn auf dem Rücken derer maximiert, die sich nicht zur Wehr setzen können und gezwungen sind, zu nehmen, was ihnen geboten wird. Von wohlhabenden Menschen, die sich mit ungeheuerlicher Arroganz und Gedankenlosigkeit am Glück anderer bedienen, um das eigene aufrecht zu halten. „Gloria.Mohammed. Eine Erzählung von der dunklen Seite des Glücks“ ist maximal ehrlich und macht tief betroffen.

Isabelle Flükiger wurde 1979 im westschweizerischen Freiburg geboren. Nach ihrem Studium der Politik- und Literaturwissenschaft und einem längeren Berlin-Aufenthalt lebt sie heute in Bern. Von ihren in der Romandie vielfach ausgezeichneten fünf Romanen liegt auf Deutsch Bestseller vor (Rotpunktverlag, 2013), dessen „Pfiffigkeit und Scharfsinn“ (NZZ) von der Presse einhellig gelobt wurde.

Ruth Gantert, 1967 in Zürich geboren, studierte Romanistik in Zürich, Paris und Pisa. Sie war Dozentin für französische Literatur an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und arbeitet heute als Literaturvermittlerin, Übersetzerin und Redaktionsleiterin des dreisprachigen Jahrbuchs der Schweizer Literaturen Viceversa. Sie lebt in Zürich.

Beitragsbild © zVg.

Jessica Anthony «Es geht mir gut», Kein und Aber

Wie tief die Lüge hinter der Antwort „Er geht mir gut“ ist, davon handelt der Roman der Amerikanerin Jessica Anthony. Der Versuch einer Frau, den eingeschlagenen Weg in einer Ehe, in ihrem eigenen Leben durch Verunsicherung in eine andere Richting zu zwingen. Ein Roman, der zwar in den Jahren nach dem letzten Weltkrieg in der us-amerikanischen Provinz spielt, aber symptomatisch für die Gegenwart ist.

1957. Während die Hündin Laika in einer sowjetischen Kapsel über der Erde kreist, ohne eine Chance, jemals lebend zurückkehren zu können, steigt Kathleen in ihrer Siedlung in den Gemeinschaftspool und bleibt drin. Im Gegensatz zu Laika kann sie aussteigen. Und wird es wahrscheinlich auch irgendwann tun. Dann, wenn das grosse Lügen endlich aufhört. Dann, wenn Vergil ihr endlich die Wahrheit sagt. Wenn sie es auch tun wird. Nicht nur die Lügen den anderen gegenüber. Auch die Lügen, die man sich selbst erzählt, um sich im Spiegel zu ertragen. Immer wieder einmal fordert Virgil seine Frau Kathleen auf, doch endlich aus dem Pool zu steigen. Aber Kathleen bleibt, taucht noch einmal und noch einmal unter, während die Haut schrumpelt und sich an den Fingernägeln aufwirft. Während die Jungs auf ihr Essen warten. Während sich die Gesichter all der andern Mieter in den Fenstern zeigen.

1957 war alles möglich, die Welt technologisch im Aufbruch. Alles nach der Devise; Wer sich anstrengt, kann sich auch eine Scheibe abschneiden. Sputnik 2 war bloss der Anfang, Laika der Preis dafür. Ein Leben im Countdown, mit vorbestimmtem Ende. Dabei hätte es für Kathleen auch ganz anders ausgehen können, den auf dem Campus jener Universität für die sie damals erfolgreich Tennis spielt, hängt noch immer das Foto von ihr. Ein Porträt unter jenen, die es „geschafft“ haben, die etwas aus ihrem Leben gemacht haben, deren Leben von Erfolg gekröt war. Dabei war Kathleen dem Sport irgendwann überdrüssig. Dieser dauernde Stress, siegen zu müssen, denn nur Siege zählten. MAn machte ihr Hoffnungen, sprach davon, sie würde dereinst den Pokal in Wimledon in die Höhe stemmen. Und jetzt leg sie im Gemeinschaftspool einer Wohnanlage, war Hausfrau und Mutter zweier halbwüchsiger Kinder, verheiratet mit einem Mann, der alles daran setzte, die Fassade aufrecht zu halten.

Es ist Sonntag. Eigentlich der Tag, den man sich in den letzten Wochen für den Gottesdienst mit der ganzen Familie reservierte. So wie es zuvor lange Zeit jener Tag war, an dem Virgil mit seinen Freunden aus der Firma auf dem Golfplatz verbrachte. Nicht weil er sportlichen Ehrgeiz besessen hätte. Man spielt Golf, weil man als erfolgreicher Geschäftsmann am Sonntag Golf spielt. Im Gegensatz zu seiner Frau Kathleen besitzt Virgil nicht den Hauch sportlichen Ehrgeizes. Er vertraut ganz auf seine Wirkung. Er weiss, dass er gut aussieht. Er vertraut darauf, dass er auf seine Wirkung zählen kann. Ganz im Gegensatz zu seiner Frau Kathleen, deren Körper mit den beiden Geburten mehr und mehr aus der Form geriet. Man entscheidet sich, an diesem Sonntag nicht zum Gottesdienst zu fahren, auf die langweilige Predigt des dicklichen Pfarrers zu verzichten. Weil Kathleen im Wasser bleibt. Weil sie den Tag braucht, um über ihr eingezwängtes Leben nachzudenken, um nicht zu einer Laika zu werden, die ausweglos in eine erdferne Umlaufbahn geschossen wird. Schluss mit den Lügen.

Jessica Anthonys Roman ist eine vielschichtige, mehrperspektivische Erzählung über eine Frau, einen Mann, ein Paar, dass sich verloren hat. Das Motiv der Verweigerung ist ein altes. Würde Kathleen im Pool bleiben, würde sie sich mehr und mehr auflösen. Ein Prozess, der auch in ihrem Leben davor schon lange begonnen hat. Was bleibt von den einstigen Träumen, den Zielen, der Euphorie? War es das? Kathleen ist nicht bereit, aus dem Pool zu steigen und das alte Leben wieder aufzunehmen. Sie provoziert eine Wende. Sie erinnert sich an ihr Leben an einem Sonntag, an dem ihr klar wurde, dass sie längst bnur mehr funftionierte.

Jessica Anthony (1974) ist Autorin von vier Romanen, zuletzt erschien «Es geht mir gut», der auf der Longlist für den National Book Award 2024 stand. «Enter the Aardvark» (2020) war Finalist für den New England Book Award. Jessica Anthonys Werke wurden in zahlreichen Ländern veröffentlicht. Sie erhielt diverse Literaturstipendien. Eine ihrer Kurzgeschichten wird derzeit für eine Fernsehserie adaptiert. «Es geht mir gut» ist ihr erster Roman, der auf Deutsch erscheint. Jessica Anthony lebt in Maine.

Gabriele Werbeck hat Amerikanistik und Germanistik studiert. Sie lebt und arbeitet als freie Lektorin und Übersetzerin von literarischen und wissenschaftlichen Texten in München.

Andrea Stumpf studierte Germanistik und Philosophie. Sie lebt als freie Übersetzerin in München. Zu den von ihr übersetzten Autorinnen und Autoren zählen u. a. Annie Proulx, David Graeber und Louise Penny.

Gabriele Werbeck

Beitragsbild © Matt Cosby

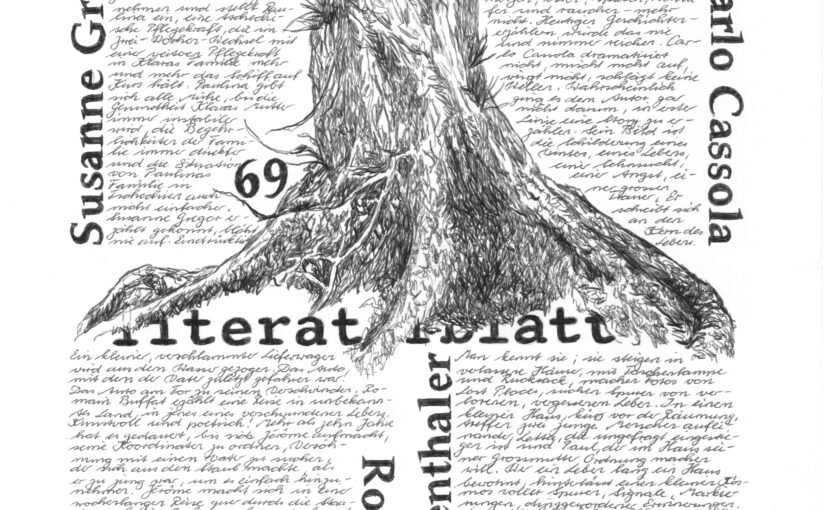

Das 69. Literaturblatt ist bereit für den Versand an Abonnent*innen

Vielen herzlichen Dank für die vielen schönen und aufmunternden Rückmeldungen. Wie immer nach mehr als 2 Jahren erbitte ich für die kommenden 10 Nummern einen Beitrag zur Unterstützung der Literaturblätter und der dazugehörigen Literaturvermittlung.

Sicken Sie Ihre Postanschrift an

info[at]literaturblatt.ch!

Für mindestens 50 Fr./€ schicke ich ihnen die kommenden 10 Nummern der Literaturblätter. Die Literaturblätter erscheinen ca. 5 – 6 Mal jährlich.

Für mindestens 100 Fr/€ schicke ich ihnen als Freunde der Literaturblätter 10 Literaturblätter, 5 – 6 pro Jahr. Zudem sind sie auf literaturblatt.ch vermerkt.

Für mindestens 200 Fr./€ sind Sie als Gönner stets eingeladen, als Gönner der Literaturblätter auf literaturblatt.ch vermerkt bekommen 10 Literaturblätter (5 – 6 pro Jahr), also etwa zwei Jahre lang und werden einmalig auf Wunsch mit einem Buch beschenkt.

Kontoangaben:

Kontoangaben:

Literaturport Amriswil, Gallus Frei-Tomic, Maihaldenstrasse 11, 8580 Amriswil

Raiffeisenbank, Kirchstrasse 13, 8580 Amriswil

CH05 8080 8002 7947 0833 6

ID (BC-Nr.): 80808

SWIFT-BIC: RAIFCH22

Seit Januar 2022 ist das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar prominenter Abonnement des Literaturblatts!

«Besten Dank für dein Literaturblatt Nr. 68. Was für eine schöne Überraschung.» Marianne

«So ein wunderschönes Literaturblatt, ganz herzlichen Dank dafür! Es findet in meiner Wohnung sicher einen besonderen Platz. Die Literaturblätter sind kleine Kunstwerke. Es ist eine ganz besondere Ehre, auf einem dieser wunderbaren Blätter verewigt worden zu sein.» Thea Mengeler

«Endlich habe ich das Literaturblatt 68 in Händen und freue mich natürlich, dass der „Blinde König“ dort erwähnt ist. Wie auch das letzte Literaturblatt, das ich von Ihnen bei Erscheinen meines vorletzten Romans erhielt, ist dieses sehr ästhetisch und künstlerisch ansprechend. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr darüber.» Jürg Beeler

Hier eine Übersicht aller bisher erschienenen Literaturblätter

Solothurner Literaturpreis 2025 für Alain Claude Sulzer

Der Solothurner Literaturpreis, der alljährlich «für hervorragende literarische Leistungen an das Gesamtwerk eines deutschsprachigen Autors oder einer deutschsprachigen Autorin» verliehen wird, das durch «literarische Qualität, künstlerische Individualität und inhaltliche Relevanz» hervorsticht, geht dieses Jahr an Alain Claude Sulzer.

Unter den Preisträgern der letzten Jahre finden sich Autoren wie Anne Weber, Karen Duve, Peter Stamm, Iris Wolff oder Thérézia Mora.

Der Autor dazu: Gerade über die Würdigung des Gesamtwerk freue mich sehr.

Aus der Begründung der Jury:

Alain Claude Sulzer hat über vier Jahrzehnte ein literarisches Werk geschaffen, das rund ein Dutzend Romane sowie kürzere Prosa umfasst. Ob sich Sulzer in einen Stoff des 19. Jahrhunderts vertieft oder in die Nachkriegsgesellschaft zurückversetzt: Stets vermag er glaubwürdige Stimmungslandschaften zu erzeugen und bringt den Lesenden Protagonisten nahe, die man leicht als Nebenfiguren der Geschichte übersehen könnte… In Sulzers Schaffen sedimentieren sich auch gewaltsame Realitäten vom sexuellen Übergriff bis hin zu strukturellen Unterdrückungsmechanismen. Dabei schreibt der Romancier unbeirrt und immun gegenüber kurzfristigen Trends. Verdrängtes holt er nüchtern und behutsam zurück ans Licht und beweist mit jedem Werk seinen Willen zur Form und ein unvergleichliches Gespür für Sprache und Stil.

Mit «Ein perfekter Kellner» (2004) gelang ihm der internationale Durchbruch, sein grösster Verkaufserfolg im heimischen Markt war «Aus den Fugen» (2012). Seine Romane werden regelmässig in zahlreiche Sprachen übersetzt, 2008 wurde Sulzer in Frankreich mit dem Prix Médicis étranger ausgezeichnet.

Zuletzt erschienen die Romane «Postskriptum» (2015), «Doppelleben» (über die Brüder Goncourt, 2022) und unlängst «Fast wie ein Bruder» (2024), «ein berührender Roman. Ein schonungslos aufrüttelndes Buch über eine Freundschaft über den Tod hinaus.» (Berliner Morgenpost).

Rezension zu «Unhaltbare Zustände»

Rezension zu «Die Jugend ist ein fremdes Land»

Beitragsbild © Lucia Hunziker

Helena Schätzle «9645 Kilometer Erinnerung», Nimbus

Wer Erfahrungsberichte aus Kriegen liest, muss feststellen, dass sie keiner Zeit unterworfen sind. Ob während der Weltkriege oder in den Kriegen in der Ukraine oder in Syrien. Der Schrecken ist universell, genauso wie die Wunden, die sich selbst nach Jahrzehnten nicht schliessen.

Ebenso allgemeingültig ist das Schweigen derer, die diesem Schrecken ausgesetzt waren. Ob als Täter oder Opfer, als Zeugen oder als Verschonte. Die Angst vor Wunden, die aufgerissen wieder zu eitern beginnen, wird dort deutlich, wo sich bis heute in Familien eine Wand des Schweigens, des Verdrängens, jegliches Erinnern, jede Form der Auseinandersetzung verunmöglicht. Auch Helena Schätzle machte diese Erfahrung, begegnete dem als Fotografin in ihrer ganz speziellen Art. Das wenige, das ihr Grossvater, der im 2. Weltkrieg als Maschinengewehrsoldat an der russischen Front teilnehmen musste, das, was er von seiner langen Flucht aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause erzählte, nahm sie als Anlass zu einer Reise zurück in die Zeit, einer Reise mit ihrer Fotokamera. Sie fuhr 9645 Kilometer kreuz und quer durch Osteuropa, um nach Menschen, Landschaften, Bildern zu suchen, die etwas von dem verraten, was im Schweigen ihres Grossvaters zu versinken drohte.

Auch Helena Schätzle machte diese Erfahrung, begegnete dem als Fotografin in ihrer ganz speziellen Art. Das wenige, das ihr Grossvater, der im 2. Weltkrieg als Maschinengewehrsoldat an der russischen Front teilnehmen musste, das, was er von seiner langen Flucht aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause erzählte, nahm sie als Anlass zu einer Reise zurück in die Zeit, einer Reise mit ihrer Fotokamera. Sie fuhr 9645 Kilometer kreuz und quer durch Osteuropa, um nach Menschen, Landschaften, Bildern zu suchen, die etwas von dem verraten, was im Schweigen ihres Grossvaters zu versinken drohte.

128 Illustrationen, CHF ca. 44.00, auch als Vorzugsausgabe mit Originalfoto erhältlich, ISBN 978-3-907142-71-4

Sie fotografierte Menschen, denen Erinnerungen, ein langes Leben Landschaften ins Gesicht schrieb. Menschen, die im Moment des Fotografierens den Blick ins Zurück zeigen. Menschen, die ihr erzählen, ungekünstelt, ehrlich, manchmal von der Unmöglichkeit, den Schrecken des Krieges in Worte zu fassen, manchmal vom schlichten Überleben, manchmal von dem einen Moment, der das Weiterleben ausmachte, manchmal vom Risiko jemanden zu verstecken, manchmal vom Versprechen einer Mahlzeit.

Sie fotografierte Landschaften, Bilder im Jetzt, vernarbte Landstriche, vergessene Orte, einsame Winkel, trostlose Perspektiven. Helena Schätzles Fotos sind geprägt vom grossen Respekt einer vorsichtigen, zurückhaltenden Betrachterin. Helena Schätzle vertraut auf die Empathie jener, die sich die kurzen Berichte, die Dokumente aus jener Zeit und ihre Fotografien betrachten und alles übereinanderlegen. «9645 Kilometer Erinnerung» ist ein beeindruckendes Monument der Vergegenwärtigung, ein Denk-mal in Buchform, der behutsame Versuch einer Annäherung erlebten Schreckens.

Nichts an den Texten aus der Vergangenheit hat an Aktualität verloren. Die 60 Jahre dazwischen sind ein Hauch, ein Nichts. Umso beeindruckender dieses Buch.

Helena Schätzle, Jahrgang 1983, studierte Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie an der Kunsthochschule Kassel. Seit Jahren unternimmt sie ausgedehnte Reisen in verschiedene Länder, wo sie intensiv an Fotografieprojekten arbeitet. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch “gute aussichten”, „The Aftermath Projekt“, „Epson Award“, „Inge Morath Award“. Sie hatte u.a. Ausstellungen in Hamburg, Washington, Kassel, Köln, Mumbai, Stuttgart, Berlin. Helena Schätzle arbeitet als freie Fotografin für verschiedene Magazine und Zeitungen.

Beitragsbild

Christoph Keller «Blauer Sand», Limmat

Leo hat sich ausgeklinkt. Seit siebzehn Jahren haust und versteckt er sich in einem Bunker auf einer kleinen Insel in der Flensburger Förde an der deutsch-dänischen Grenze. Immer im Oktober sticht er aufs Festland, um seinen jährlichen Mord zu begehen. Er tötet jene, die der Welt Schaden zufügen.

Vorläufig blockieren die meisten nur Strassen oder demonstrieren sonst auf eine Art, Greenpeace schon seit Jahrzehnten. Aber wer weiss, zu welchen Massnahmen all die Verzweifelten greifen werden, wenn die Hoffnungslosigkeit die Massen ergreift, wenn aus Hoffnung- und Ratlosigkeit tödliche Radikalität wird?

Vorläufig blockieren die meisten nur Strassen oder demonstrieren sonst auf eine Art, Greenpeace schon seit Jahrzehnten. Aber wer weiss, zu welchen Massnahmen all die Verzweifelten greifen werden, wenn die Hoffnungslosigkeit die Massen ergreift, wenn aus Hoffnung- und Ratlosigkeit tödliche Radikalität wird?

Erstaunlich genug, dass die Menschheit die immer grösser werdende Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Dahinsiechenden und unsäglich Privilegierten so einfach hinnimmt, dass man den Versprechen und Beschwichtigungen der Mächtigen noch immer glaubt, die die Massen zu betäuben wissen, damit sie, die in Objektive Lächelnden, weiterhin auf der Sonnenseite des Lebens ihren Luxus geniessen können.

Leo hat sich einer Aufgabe verschrieben, auch wenn ihm klar ist, dass er mit seinen Morden höchstens Verunsicherung erreicht, persönliche Genugtuung, der „Tropfen auf dem heissen Stein“ gleich wieder verdampft. Ich werde mich von keinem Kraken in die Tiefe ziehen lassen. Ich bin der Krake.

Einzig halbwegs Verbündete ist die todkranke Liv, die auf der grösseren Insel gleich daneben, die mit Bikes über eine schmale Holzbrücke befahren werden kann, eine Imbissbude betreibt. Bei Liv gibt es die besten Hotdogs der Welt. Aber Liv hat ALS, eine unheilbare Nervenkrankheit, Muskelschwund, der irgendwann unausweichlich zum Erstickungstod führt. Aber so wie Leo eine Strategie für seinen Rachefeldzug eingerichtet hat, wird es Liv tun, wenn es soweit sein wird. Die Dynamitstangen sind bereit; ein kurzes Ende mit Schrecken.

Die Insel, auf der Leo sich seit Jahren versteckt, hat sich über die Jahre verändert, weil sich immer wieder Horden von Tagestouristen auf ihr breit machen, weil von dem einstmals rätselhaft blauen Sand nach den Posts eines Besuchers nichts geblieben ist.

Leo, der durchs Jahr das Leben eines Eremiten führt, der sich mehr oder weniger selbst versorgt, spürt aber nicht nur das drohende Ende Livs und die trampelnden Touristen auf der Insel. Dass etwas da ist, was bisher fern blieb; eine junge Frau auf der Suche nach dem Mörder ihres Vaters. Thea ist wie Leo auf einer Mission. Obwohl sie ihren Vater nicht mochte.

Es kommt zum Showdown auf der kleinen Insel, ein Showdown, der aber so gar nicht jene Wendung einnimmt, die die Protagonisten gleichermassen überrascht wie mich als Leser. Eine Begegnung, mit der Leo schon viel früher rechnete. Thea und Leo stehen sich gegenüber, so wie Leo seinen Opfern jeweils gegenübersteht. Es muss mehr sein als eine blosse Auslöschung, ein simpler Rachemord. So wie Liv in ihrer Hotdogbude mit einem lauten Knall von der Insel verschwinden will, so will Leo mit jedem seiner Morde ein Statement abgeben. Es müssen kleine Siege sein.

Wenn Leo einmal im Jahr in einem Flugzeug sitzt und sich in der Business Class einen Bourbon gönnt, hat er es wieder getan, jedes Jahr im Oktober. Wieder „einen Scheisskerl“ erledigt, von denen es auf der Welt genug gibt.

Leo sagt von sich selber, es sei nicht Rache, sein Motiv sei Schutz. Er sei der vernünftigste Mensch der Welt, einer, der die Typen ausschaltet, die am Ast sägen, auf dem wir alle sitzen.

Christoph Kellers Roman ist nicht blosse Versuchsanordnung. Wann wird aus Enttäuschung Radikalität? Kann man von einem eingeschlagenen Weg zurück, selbst auf einer Einbahnstrasse? Die Lektüre dieses Romans ist Auseinandersetzung. Nicht zuletzt die Literatur gewordene Reaktion eines Mannes, der seinen Zorn über die Gegenwart nicht verbergen kann. Ist das eine Töten amoralischer als das andere? Die Grenzen zwischen Heldentat und Verbrechen sind seit jeher fliessend und oft bloss Resultat einer eingenommenen Perspektive. Kellers Roman rüttelt auf und ist logische Konsequenz einer aus dem Ruder gelaufenen Gesellschaft. Womit sich Keller hier auseinandersetzt, wird über Kurz oder Lang Realität werden, wenn wir es nicht schaffen einer immer breiter werdenden Masse die Hoffnung zurückzugeben.

Ein wichtiges Buch!

Interview

Wir leben in einer Zeit, in der viele Leserinnen und Leser bei Büchern den Faktencheck machen. Ein Buch muss mit der Realität, mit dem Leben der Schreibenden fest verknüpft sein. Rein fiktionales Schreiben scheint regelrecht out zu sein. Dein Buch hat einen seltsamen Bezug zur Realtät, denn wir alle wissen, wie nah wir dem Szenario eines „Rächers“ gekommen sind, dass es wohl nicht mehr viel braucht, bis sich Klimaaktivist*innen noch ein paar Stufen mehr radikalisieren. Wie weit ist ein solcher Roman das Resultat Deiner eigenen Sorge, aber auch Deiner Wut? Ist das Buch Dein Versuch, Dich „zu retten“?

Diesen Kurs verdanke ich John Berger, der meinem Roman ein bisschen Pate stand. Ich kehre immer wieder zu seinen Essays zurück und wundere mich jedes Mal mehr: Wie kann einer ein so rigoroser Warner in der Wüste sein, aber nie zur Tat schreiten? Ein vergleichbares Gefühl packt einen ja auch beim täglichen Nachrichten hören. So viel Negatives, dass immer mehr nicht mehr ertragen, Burn-out kriegen oder sich ausklinken. So einer ist mein Leo Cavor, der sich ausgeklinkt hat, aber eben jedes Jahr im frühen Oktober loszieht, um jemanden zu eliminieren, der dem Planeten und der Menschheit enormen Schaden zufügt. Nur eben: Gewalt gebiert Gewalt. Ich würde das nicht tun. Ich bin ein Schreibtischtäter.

„Nichts ist schwieriger, als die Menschen zur Vernunft zu bringen, selbst wenn es um das eigene Überleben geht“, sagt Thea irgendwann zu Leo. Das wissen wir alle selbst. Wir konsumieren grenzenlos. Wir lenken uns strategisch ab von den tatsächlichen Problemen dieses Planeten und seiner Bewohner. Leo hat sich irgendwann entschieden, das scheinbar Unverrückbare nicht mehr einfach hinzunehmen. Auch Liv nimmt nicht einfach hin, wie die Krankheit sie tötet. Und Thea nimmt auch nicht bloss hin, auch wenn ihr Tun eine seltsame Wendung einnimmt. Wie weit glaubst Du, muss Literatur Stellung beziehen?

Das ist eine Paraphrase des berühmten Zitats von Bertrand Russell. Es ist schon schlimm zu sehen, wie die Menschen die Probleme ausblenden und weitermachen wie gehabt. Vor allem, wenn es um Reisen und Autos geht, setzt der Verstand aus. Nach mir die Sintflut, Tanz auf dem Vulkan. Ich kann mir keine andere Literatur vorstellen als eben jene, die zu den täglichen Schrecken Stellung bezieht. Das geht ja alles auf Tschechow zurück, der in «Onkel Wanja» den Arzt Astrow über das Abholzen der Wälder verzweifeln lässt. Das war visionär. Heute haben sich die Visionäre irgendwie erledigt, es ist ja alles offensichtlich, nur wollen wir es nicht wahrhaben. Mir hilft da die Fantasie – eine magische Insel zu schaffen oder einen sich mit jedem Schritt dehnenden Garten wie in «Der Boden unter den Füssen».

Wann ist Töten eine Heldentat?

Ach, im Krieg wohl. Wir befinden uns im Krieg – mit der Natur, die doch unser Verbündeter sein sollte. Aber eigentlich nie.

Jene kleine Insel in der Flensburger Förde, die Insel mit dem einstmals blauen Sand, ist Stellvertreterin für all jene Orte, die durch den Fokus der Öffentlichkeit zerstört werden, ein Fokus, der mitunter auch ganz uneigennützige und respektable Ursachen hatte. Aber kaum im Fokus ergisst sich eine Horde fotografierender und filmender Wilder über jene letzten Reste unberührter Natur und zerstören. In einer Zeit, in der man sich alles in die eigene Stube holen kann doch eigentlich seltsam. Ist es die Sucht, an etwas Besonderem teilhaben zu wollen?

Ja, das, und Rastlosigkeit. Der Mensch ist ein rastloses Wesen, muss immer in Bewegung sein. Aber weil wir immer mehr werden, stöhnt unser armer Planet auf. Da bin ich schon versucht, einen Zusammenhang mit den immer häufiger, immer stärker werdenden Unwettern zu sehen. Vielleicht will uns die Erde ja abschütteln. Kommt die Ironie dazu, dass unsere individuelle Sucht nach dem Besonderen immer mehr zum Massentourismus wird.

Leo ist nichts anderes als ein Umwelt- oder Klimaaktivist, wenn auch mit ganz radikalen Mitteln. Ich kann ihn durchaus verstehen. Und ich bin mir sicher, Du „spielst“ mit genau diesem Gefühl, diesem dauernden Kippen zwischen Moral und Schadenfreude. Das muss man aushalten können, wenn man Dein Buch liest. Wirst Du mit mahnenden Briefen zugedeckt? Gibt es Reaktionen?

Nein, keine einzige Postkarte. Vielleicht eben, weil man das Thema meiden will.

Am 4. Dezember erschoss ein 26jähiger einen Chef des Versicherers UnitedHealthcare mitten in New York und wurde nach seiner Festnahme von vielen im Netz als Held gefeiert. Werden so Attentäter zu Helden?

Genau davon erzählt ja mein Roman, habe ich als Erstes gedacht. Da schaltet einer den CEO einer wirklich üblen Krankenkasse aus. Eine Versicherung, die Ungezählte auf dem Gewissen hat, weil sie überall nur an Gewinnoptimierung denkt. Und der Mord wird auf Social Media gefeiert. Die USA sind, was Gewalt angeht, ein Pulverfass. Allzu viele stehen mit gezückten Streichhölzern bereit. Es wäre jetzt natürlich schön, mit meinem Serienmörder Leo Cavour davon zu träumen, das ein moralisch gerechtfertigter Mord – wenn es das denn gibt – das Leben Zahlloser rettet.

Christoph Keller, geboren 1963, ist der Autor zahlreicher Romane und Theaterstücke und eines Essaybandes. Sein bekanntestes Werk ist der Erinnerungsroman «Der beste Tänzer» (S. Fischer Verlag, 2003). «Jeder Krüppel ein Superheld» ist seit 2022 in Englisch (Penguin Random House UK, London) erhältlich. Keller, der auf Deutsch und Englisch schreibt und über zwanzig Jahre in New York verbracht hat, lebt mit der Lyrikerin Jan Heller Levi in St. Gallen. Sein Roman «Der Boden unter den Füssen» wurde mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet.

Christoph Keller, geboren 1963, ist der Autor zahlreicher Romane und Theaterstücke und eines Essaybandes. Sein bekanntestes Werk ist der Erinnerungsroman «Der beste Tänzer» (S. Fischer Verlag, 2003). «Jeder Krüppel ein Superheld» ist seit 2022 in Englisch (Penguin Random House UK, London) erhältlich. Keller, der auf Deutsch und Englisch schreibt und über zwanzig Jahre in New York verbracht hat, lebt mit der Lyrikerin Jan Heller Levi in St. Gallen. Sein Roman «Der Boden unter den Füssen» wurde mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet.

(d)eine Weihnachtsgeschichte

- nicht mehr als 2000 Wörter

- Textart ist frei

- keine Garantie, dass der Text zu Veröffentlichung kommt

- bitte mit Foto (im Querformat, in geeigneter Auflösung) und Kurzvita

- keine Fotos von Texten, sondern Textdateien

- bitte an info[at]literaturblatt.ch

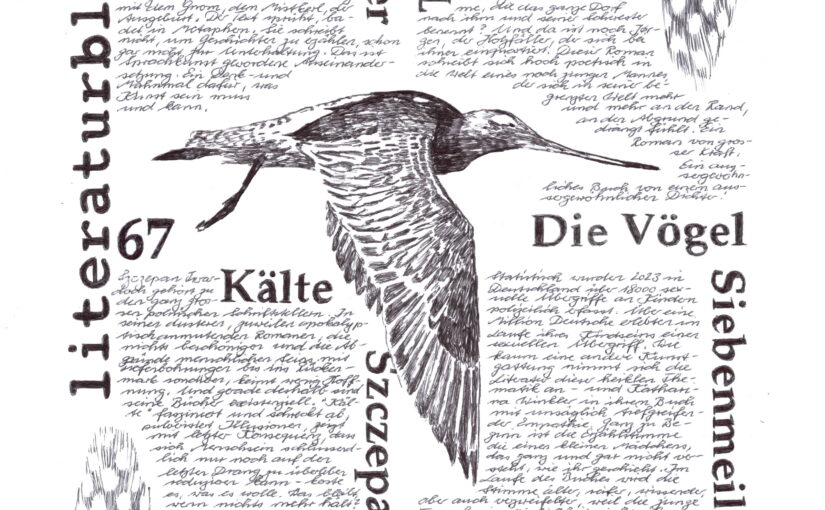

Das 67. Literaturblatt ist versandfertig.

«Wo gibt es das sonst: ein analoges Literaturblatt, von Hand kalligraphiert, sorgfältig illustriert, mit Lesetipps, die überzeugen.» Tabea Steiner

➔ Übersicht aller bisherigen Literaturblätter

Es hat viel länger gedauert, als es hätte sein sollen. Gründe dafür gibt es viele. Umso grösser ist die Freude, dass ich es doch noch geschafft habe.

Sind Sie an den Literaturblättern interessiert? Mit einem Abo unterstützen Sie sämtliches Literatur-Engagement von Gallus Frei-Tomic.

Sie können die Literaturblätter abonnieren: Gallus Frei-Tomic, LITERATURPORT Amriswil, Maihaldenstrasse 11, 8580 Amriswil

oder via „Kontakt“

Ich brauch nur Ihre Adresse!

Kontoangaben:

Literaturport Amriswil, Gallus Frei, Maihaldenstrasse 11, 8580 Amriswil

Raiffeisenbank, Kirchstrasse 13, 8580 Amriswil

CH16 8137 3000 0038 6475 8

SWIFT-BIC: RAIFCH22

«Als passionierte Bücherfrau und langjährige SRF-Literaturredaktorin weiss ich aus eigener Erfahrung, wie stark das Bedürfnis beim leseaffinen Publikum ist, Zugang zu haben zu professioneller, unabhängiger Berichterstattung über Literatur. Leider steht den Feuilletons in den herkömmlichen Medien dafür immer weniger Platz zur Verfügung. Umso schöner, dass es Webseiten gibt wie literaturblatt.ch und das Literaturblatt von Gallus Frei, die diese Lücke mit Knowhow und Herzblut füllen: Sie fördern die Motivation zu lesen und geben Orientierung in einem schier unüberschaubaren Markt.» Luzia Stettler,

Lesekreis Literaturhaus St. Gallen „Gegenwartsliteratur“

Der Lesekreis! Mindestens 2 Bücher, 5 Abende, maximal 12 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, jeweils von 19 bis 21 Uhr in St. Gallen, bei Wein und Knabberzeug und mit der einmaligen Gelegenheit, die ausgewählten Schriftstellerin und Schriftsteller persönlich kennenzulernen.

Anmeldungen direkt an literaturhaus@wyborada.ch

17. September (Bitte bis Seite 98 in «Die Ränder der Welt» lesen!)

22. Oktober

12. November (im Gespräch mit Jens Steiner)

10. Dezember

7. Januar (im Gespräch mit Rebekka Salm)

Dieser Lesekreis ist ein ganz besonderer! Nicht nur dass wir uns im Gespräch ganz intensiv an mehreren Abenden mit den Romanen zweier Schweizer Schriftsteller der Gegenwart beschäftigen. An zwei der fünf Abenden besuchen uns die jeweiligen Autoren der gelesenen Bücher und ermöglichen so einen ganz speziellen Einblick in das Werk dieser Künstler. Diese Begegnungen bei einem Glas Wein eröffnen Gespräche weit über die Bücher hinaus!

Jens Steiner (1975), studierte Germanistik und Philosophie in Zürich und Genf. Sein erster Roman »Hasenleben« erschien 2011 und stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. 2013 gewann er mit „Carambole“ den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Es folgten die Romane „Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit“, „Mein Leben als Hoffnungsträger“ und „Ameisen unterm Brennglas“. Jens Steiner lebt heute als Schriftsteller und Journalist in der französischen Region Burgund

„Die Ränder der Welt“: Als Sohn estnischer Auswanderer wächst Kristian im Basel der Nachkriegszeit auf und freundet sich mit dem Nachbarsjungen Mikkel an. Mikkel rotiert wie ein Kreisel durchs Leben und macht sich, kaum erwachsen, auf nach Dänemark, wo er sich einer Gruppe junger Künstler anschließt. Und Kristian bald nachholt. Auch Kristian findet in Dänemark Inspiration für seine Bildhauerei. Aber dann schlägt Mikkel sein Leben aus den Fugen, indem er eine Affäre mit Kristians großer Liebe Selma beginnt.

Die Wut jagt Kristian durch die Welt, bis ins ferne Patagonien, wo er neu anfangen kann. Erst viele Jahre später reist Kristian wieder zurück nach Europa und erhält einen mysteriösen Brief, der ihn auf die kleine Fähre nach Christansø schickt…

„Statt geschmeidig den Markt zu bedienen, folgt Steiner als Autor seinen eigenen Interessen: mit einer gewissen Sturheit, aber auch mit Witz und sprachlichem Eigensinn.“ Bettina Kugler, St. Galler Tagblatt

Rebekka Salm (1979), wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin und Erwachsenenbildnerin im Migrationsbereich und ist Mutter einer Tochter. 2019 gewann sie den Schreibwettbewerb des Schweizer Schriftstellerwegs. Ihre Siegergeschichte ist im Buch „Das Schaukelpferd in Bichsels Garten“ (2021) erschienen. Bei Knapp erschien 2022 ihr vielbeachtetes Debüt „Die Dinge beim Namen“ und 2024 „Wie der Hase läuft“. 2023 erhielt sie von den Kantonen Baselland und Solothurn je den Förderpreis Literatur sowie von der Hans und Beatrice Maurer-Billeter-Stiftung den Förderpreis Dreitannen.

„Rebekka Salm hat ein absolut tolles Gefühl für Dramaturgie, Aufbau, Erzählökonomie. Sie schreibt gute Dialoge und hält wunderbar die Spannungsfäden zusammen bis zum Ende.“ Elke Heidenreich über das Debüt „Die Dinge beim Namen“

„Wie der Hase läuft“: Amsterdam, 1943: In einer Bäckerei fällt ein Schuss, hinter dem Tresen stirbt ein junger Mann. Seine Witwe, fast noch ein Kind, flieht in die Schweiz. Fünfzig Jahre später verlässt im Basler Hinterland ein Familienvater Frau und Kind, in der gleichen Nacht liegt eine Frau zwischen zwei Dörfern tot am Strassenrand.

Jahrzehnte später begegnen Teresa und Mirco einander. Sie verlieben sich und versuchen sich an ihre Kindheit zu erinnern, die geprägt war von Verlust und Schweigen.

Mirco hat Angst, dass die Vergangenheit sich wiederholt, wenn man sie nicht ruhen lässt. Aber Teresa begibt sich auf Spurensuche und erschafft Stück für Stück ihre gemeinsame Geschichte.

«In ihrem neuen Roman entfaltet Rebekka Salm ein Panoptikum aus Geschichten und Erinnerungen zweier Familien, die sich nicht erinnern wollen – und die doch, ob’s ihnen gefällt oder nicht, Teil einer grossen Erzählung sind.»