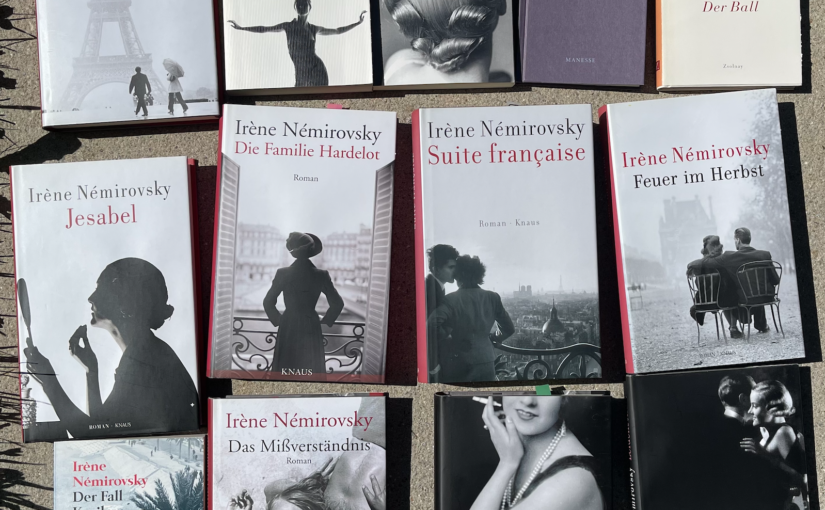

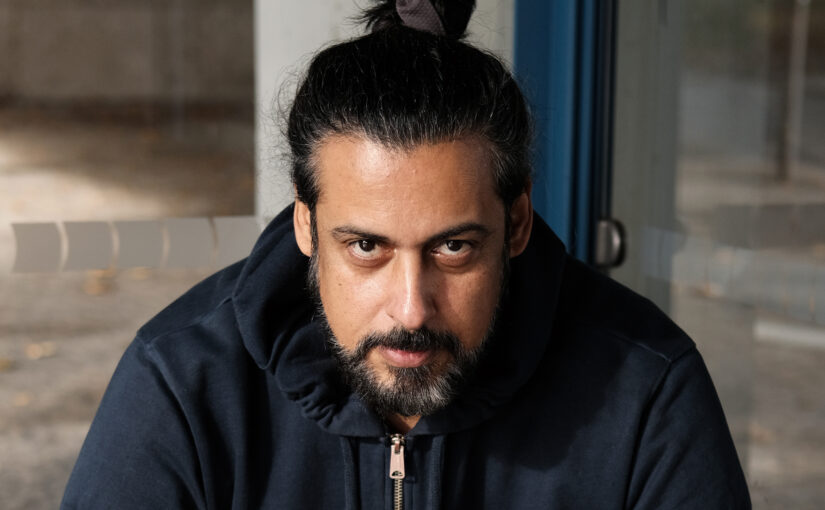

Irène Némirovsky geboren 11. Februar 1903,

gestorben am 17. August 1942

Morgens nach dem Frühstück geht sie los. Die Töchter sind in der Schule, der Mann bleibt zu Hause im Dorf. Manchmal wandert sie zehn Kilometer, bis sie einen Platz findet, der sich zum Arbeiten eignet. Setzt sich auf ihren blauen Pullover, schaut in das stille Tal im Burgund. Liest und schreibt bis zum Abend. Das Tschechow-Buch wurde auf diese Weise fertig, auch der Roman «Feuer im Herbst», der zwischen 1914 und 1939 spielt. Nun nähert sie sich der Gegenwart: Anfang der Vierzigerjahre; Frankreich ist zur Hälfte besetzt, zur Gänze geschlagen. Niemand weiß, wie es weitergehen wird, aber die meisten richten sich ein: Wenn wir uns mit den Deutschen arrangieren – die sich, grosso modo, doch ganz anständig benehmen –, dann fahren wir weltpolitisch besser, als wenn wir den Aufstand markieren. Der Franzose dieser Kaste, notiert sie im Jahr 1942, empfindet gegen niemanden Hass; er ist weder von Neid noch von enttäuschtem Ehrgeiz noch von wirklichem Rachedurst erfüllt. Er hat Schiss. Wer wird ihm am wenigsten weh tun (nicht in Zukunft, nicht abstrakt, sondern sofort und in Form von Tritten in den Arsch und Ohrfeigen)?

Sie bereitet auch dieses neue Buch vor, indem sie sich Notizen macht – zur politischen Situation, zu ihren Figuren. Der Roman ist auf fünf Teile angelegt, ihr bisher ehrgeizigstes Projekt. Ein Blick auf die Gesellschaft, wie ein Ameisenforscher ihn hat, der die Sprache der Tiere versteht. Schau, wie sie laufen, man hat ihren Bau zerstört! Was nehmen sie mit? Wer rettet wen? Wer bricht sich auf der Flucht ein Bein? Wer stirbt, und wie bestatten sie ihn?

Sie, die selbst eine Ameise ist, beschreibt mit kühlem Verständnis, was in den Leuten vor sich geht, wenn es ernst wird. Jahrelang hieß es, jenseits der Linken, es gibt keinen Krieg. Sie werden das doch nicht wagen … die Verhandlungen waren erfolgreich … jetzt, mit der Tschechoslowakei, ist Schluss … es fehlt ihnen an Munition … es fehlt ihnen an Geld … wir haben ihnen doch nichts getan … Doch am 10. Juni 1940, als die deutschen Panzer sich der französischen Hauptstadt nähern, wollen sich unzählige Pariser in Sicherheit bringen, plötzlich verhakt in hektische Fragen: Schmuck mitnehmen oder verstecken? Wohin mit den Papieren? Nehmen wir das Auto? Gibt es noch Benzin? Und dann, wenn alles fertig ist, der Wagen bepackt bis unter das Dach, auf dem sie die Matratzen festgeklemmt haben, muss der gelähmte Opa noch einmal pinkeln …

So war es, so hat sie es beobachtet, denn sie war selbst dabei. Sie floh mit den Töchtern in die Provinz; da lebt sie jetzt. Sie ist eine Ameise wie alle anderen, und doch nicht: Sie ist behördlicherseits keine Französin. Und sie, ihre Töchter und ihr Mann Michel Epstein, tragen den gelben Stern.

Mein Gott! Was tut dieses Land mir an? Da es mich von sich stößt, betrachten wir es kalten Bluts und schauen wir zu, wie es seine Ehre und sein Leben verliert. Und was bedeuten mir die anderen? Die Reiche vergehen. Nichts ist wichtig. Ob man es nun aus mystischer oder persönlicher Sicht betrachtet, es ist alles eins. Bewahren wir einen kühlen Kopf. Verhärten wir unser Herz. Warten wir.

Sie wartet, und sie arbeitet. Sie ist zu dieser Zeit bekannt, beinahe berühmt. Der Name Irène Némirovsky, so meint ihr treuer Verleger Albin Michel in Paris, sollte genügen, ihr alle Türen zu öffnen. Sie schreibt in der Provinz, im Departement Saone-et-Loire, für Zeitungen, um ein wenig Geld zu verdienen. Als das unter ihrem Namen nicht mehr möglich ist, wählt sie männliche Pseudonyme. Sie lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann in der besetzten Zone; anfangs in einem Hotel, in dem französische Flüchtlinge mit Offizieren und Soldaten der Wehrmacht wohnen, später in einem gemieteten Haus, in dem sich wiederum deutsche Soldaten einquartieren. Das Zeugnis, das sie hinterlassen, eineinhalb Jahre vor der Wannsee-Konferenz:

O. U. den I. VII. 41

Kameraden. Wir haben längere Zeit mit der Familie Epstein zusammengelebt und sie als eine sehr anständige und zuvorkommende Familie kennengelernt. Wir bitten Euch daher, sie dementsprechend zu behandeln. Heil Hitler!

Hammberger, Feldw. 23599 A.

Das Zeugnis wird nicht helfen. Am 13. Juli 1942 holen französische Gendarmen Irène Némirovsky ab, drei Tage später wird sie nach Auschwitz deportiert, wo sie einige Wochen später stirbt. Ihr letzter Brief an ihren Lektor ist vom 11. Juli datiert: Ich schreibe derzeit viel. Ich denke, es wird ein postumes Werk werden. Doch auf diese Weise vergeht die Zeit.

Den Quellen nach hat sie nichts unternommen, um sich in Sicherheit zu bringen. Kein Fluchtversuch in die Schweiz; keine Anstalten, an gefälschte Papiere zu gelangen. Nur Gesten der Sorge für ihre Töchter: ein detailliertes Testament, genaue Instruktionen für die Pflegemutter, die – nachdem auch der Vater nach Auschwitz deportiert worden ist – mit beiden Kindern untertaucht.

Das Manuskript, an dem sie gearbeitet hat, war im Fluchtgepäck mit dabei. Gut 60 Jahre später entziffert die Tochter Denise die winzige Schrift, die sie für Tagebuchnotizen hielt. Sie liest die ersten beiden Teile des Romans, der auf fünf Teile angelegt war; sie heißen: »Sturm im Juni« und »Dolce«. Stilistisch kühl, voller mokanter Heiterkeit beschreiben sie die Flucht der Pariser vor den Deutschen in die Provinz und die Zeit der Besatzung bis zu dem Zeitpunkt, als die meisten deutschen Soldaten nach Russland abkommandiert werden. Es ist ein Werk, das an Präzision und Schönheit seinesgleichen sucht; ein überragendes Romanfragment, das im kollektiven Gedächtnis eine bedeutende Lücke füllt. Das dichte Gewebe aus Angst und Kalkül, aus Anpassung und Widerstand im besetzten Frankreich wird genau beschrieben. Dem Buch fehlt nur: eine wie sie. Das Schicksal der Juden in Frankreich kommt in «Suite française» nicht vor.

Ursprünglich war die jüdische Gesellschaft ihr Thema. Ihr erster Roman aus dem Jahr 1929, «David Golder», behandelt den Zusammenbruch eines russischstämmigen Bankiers in Paris. Von alldem verstand sie viel: Ihr Vater, ein Privatbankier, floh mit seiner Frau und dem einzigen Kind im Verlauf der Russischen Revolution über Skandinavien in die französische Hauptstadt. Es gelang ihm, dort erneut zu Vermögen zu kommen. Irène Némirovsky führte ein luxuriöses, äußerlich behütetes Leben, schloss ihr Studium der Literaturwissenschaft an der Sorbonne mit Auszeichnung ab und begann mit 18 Jahren, Prosa zu schreiben.

Sie galt als anmutig und charmant, glamourös, gebildet und immens begabt. Ihre Mutter, die von monströser narzisstischer Kälte gewesen sein muss (sie starb hochbetagt und reich im französischen Süden; ihre verwaisten Enkelkinder verwies sie an die öffentliche Fürsorge), machte sie mit der genialen Novelle «Der Ball», erschienen 1930, den literarischen Prozess. Snobismus und Vulgarität, Empfindungslosigkeit und Ehrgeiz französischer Juden sind wiederkehrende Motive in ihrem Werk, mit dem sie sofort erfolgreich war – und zur Kronzeugin der Antisemiten wurde. Jüdische Kritiker machten ihr den Vorwurf, dass sie mit einer Figur wie «David Golder» Vorurteile schüre; sie verteidigte sich damit, dass sie bei ihrer Beobachtung geblieben sei: Mein Vater war Bankier, Geldkonflikte waren die ersten Dramen, denen ich beiwohnte. Im Rückblick erscheint politisch naiv, wie wahllos sie Zeitschriften mit ihren Novellen und Kurzgeschichten bedachte – harmlose Frauenmagazine, aber auch reaktionäre und judenfeindliche Publikationen.

Die in rascher Folge publizierten Romane sind konventionell erzählt, an Maupassant und Flaubert geschult und von unterschiedlicher Qualität: Dichte Beschreibung, psychologische Intelligenz, Eleganz im Ton und sichere Konstruktion kämpfen, nicht immer erfolgreich, mit ihrem Hang zur spektakulären Fabel und zum Klischee. Sie heiratete mit 23 Jahren und führte ein produktives Leben, und über lange Zeit deutete für sie offenbar nichts darauf hin, dass sich das Drama von Flucht und Vertreibung ihrer Kindheit wiederholen sollte. 1939 ließ sie, noch immer staatenlos, sich und die Töchter katholisch taufen; ihre Bemühungen um die französische Staatsbürgerschaft allerdings scheiterten. Im Jahr darauf adressierte sie einen Brief an Marschall Pétain, Staatschef des Vichy-Regimes: Zwar sei sie Russin jüdischer Abstammung, aber immer eine Gegnerin des Sozialismus gewesen. Man möge sie und ihre Familie nicht der Kategorie der unerwünschten, sondern der ehrenhaften Ausländer zuordnen.

Ihre künstlerische Aufmerksamkeit aber galt zuletzt nicht ihr selbst und dem Schicksal der Juden, sondern jener bourgeoisen Gesellschaft, die sie aussonderte. Über den gegenwärtigen Krieg«, heißt es in der «Suite française», die 2004 in Frankreich erschien, wurde wenig gesprochen. Die Katastrophe war den Leuten noch nicht ins Bewusstsein gedrungen, sie würde erst Monate, vielleicht Jahre später ihre lebendige, schreckliche Form annehmen, vielleicht wenn die verschmutzten Kinder, die Jean-Marie über dem kleinen Holzzaun vor ihrer Tür auftauchen sah, erwachsen wären.

Es sollte noch länger dauern.

Elke Schmitter

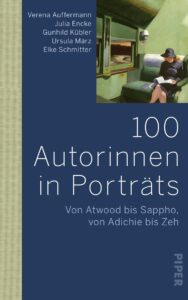

«100 Autorinnen in Porträts»

«100 Autorinnen in Porträts»

Von Atwood bis Sappho,

von Adichie bis Zeh

Eine Auswahl der 100 bedeutendsten schreibenden Frauen aus zwei Jahrtausenden und der ganzen Welt, vorgelegt von den renommierten Kritikerinnen Verena Auffermann, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter und Julia Encke. Von Sappho bis Atwood, von Adichie bis Zeh porträtieren sie Schriftstellerinnen und ihren Weg zum Schreiben, betten ihr Werk in Lebens- und Zeitumstände ein und positionieren sie innerhalb literarischer Traditionen.

Mit Beiträgen von Verena Austermann, Julia Encke, Gunhild Kübler, Ursula März und Elke Schmitter

Elke Schmitter wurde 1961 in Krefeld geboren. Sie studierte in München Philosophie und war von 1992 bis 1994 Chefredakteurin der taz. Seitdem schreibt sie als freie Autorin, unter anderem für Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel. 1981 veröffentlichte sie den Lyrikband «Windschatten im Konjunktiv», 1998 einen Essayband über Heinrich Heine, «Und grüß› mich nicht unter den Linden» und den Roman «Frau Sartoris» (2000), der bislang in 17 Sprachen übersetzt wurde. Es folgten der Roman «Leichte Verfehlungen», und der Lyrikband «Kein Spaniel». 2021 erschien bei C. H. Beck ihr Roman «Inneres Wetter».

Gastbeitrag von Elodie Kolb

Gastbeitrag von Elodie Kolb