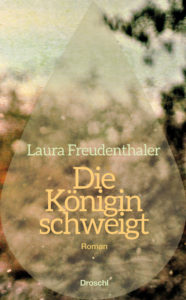

Fanny ist alt geworden. Nur ihre Enkelin und Hanna besuchen sie noch. Ihre Enkelin, weil sie erfahren möchte, was vor ihrer Zeit geschah und Hanna, weil sie von Fanny sagt, sie hätte ihr Leben gerettet. Ein sensibel geschriebener Roman über das Schweigen, über die verschiedenen Schichten von Wahrheit und die Angst vor drohendem Unglück.

“Die Königin schweigt“ ist eines jener Bücher, das mich reich belohnt. Ein Buch, das ein Versprechen einlöst. Eine mir bislang unbekannte Autorin, der ich von Herzen all die Kraft wünsche, die es braucht, um weiterzuschreiben. Eine Autorin, die es verdient hätte, zumindest in die Shortlist des Österreichischen Buchpreises aufgenommen zu werden.

“Was es bedeutet, dass einer tot war, verstand eigentlich niemand jemals.“

Fanny wohnt nach einem langen Leben zurückgezogen in ihrem Haus, das sie nach dem Tod ihres Mannes vor Jahrzehnten gebaut hatte. Ein Haus mit einem Sommerzimmer. Manchmal noch bekommt sie Besuch. Nicht nur von Hanna und ihrer Enkelin, sondern immer öfter auch von den Geistern ihrer Vergangenheit. Sie wuchs nicht weit von ihrem Haus in einem Dorf auf. Ihrer Eltern waren Bauern. Als Fannys Bruder Tony im grossen Krieg sein Leben liess, starb auch auf dem Hof ein grosses Stück Leben. Zwar tat Fanny danach alles, um den Eltern zu helfen, auch als sie den Dorflehrer geheiratet hatte und die Kinder nach der Schule mit Essen versorgte, selbst als sie selbst einen Sohn bekam, ihn wie ihren toten Bruder taufte.

Aber das Glück stellte sich nur halbherzig ein. Obwohl die Tochter den Eltern auf dem Hof nach Leibeskräften half, strafte der Vater sie mit offenherziger Verachtung für ihren Mann. Ihr Mann, der in Partei und Gesellschaft nach dem Krieg Karriere machte, abends öfters in Wirtshäusern als zuhause war und das Tanzen mit seiner Frau vergessen hatte, verwickelte sich in Spielschulden. Der Hof der Eltern in der Senke musste  verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein.

verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein.

Doch das neue Leben stellte sich nicht mehr ein, trotz der neuen Bekanntschaft zu einem Oberförster. Trotz der Enkelin, Tonys Tochter, die zuerst nur in Begleitung ihres Vaters, später auch alleine im Haus ihrer Grossmutter auftauchte. Aber auch diese Besuche wurden seltener. Nicht weil die Enkelin undankbar gewesen wäre, sondern Fanny ihr Leben mit Schichten umsponnen hatte. Nur nichts mehr tun, was das lauernde Unglück provozieren könnte.

Beeindruckend, wie Laura Freudenthaler beschreibt, wie sie mit überzeugendem Einfühlungsvermögen in die Personen in ihrem Roman schlüpfen kann, wie nahe sie dem Geschehen kommt, wie absolut glaubhaft sie in die Haut einer alten Frau schlüpft, die immer weniger wird. Laura Freudenthaler erzählt von einem halben Jahrhundert auf dem Land, von Frauen, allein mit den Kindern zuhause, auf den Mann wartend, später auf den Sohn, den Morgen, eine Antwort, die Erlösung. Fanny ist gefangen von ihrem Unglück. Sie ergab sich der Erkenntnis, Unglück förmlich anzuziehen, obwohl sie sich stets mit Strenge davor zu schützen versuchte. So wie sich die Kälte in Fannys alt gewordenen Körper einnistete, ist da stets die Angst, etwas falsch zu machen. Die Urangst, was andere Laute denken könnten, zwängte sie ein. Nicht einmal die Versuche ihrer Enkelin, die Hüllen zu durchbrechen, glücken.

“Das Unglück war ein Wesen, das manchmal verschwunden zu sein schien, weit weg und nicht zu sehen, aber es verlor nie die Spur.“

Und doch ist es viel mehr als nur die Geschichte, die fasziniert. Laura Freudenthalers Sprache ist fein, von grosser Bildhaftigkeit und Musikalität. Kein Buch, das mich in den Keller zieht. Ein Buch, das mit ungeheurer Kraft beweist, was Sprache kann; ganz still und stilvoll bezaubern! Unbedingt lesen.

5 Fragen an Laura Freudenthaler:

Sie sind jung und es gelingt Ihnen mit bemerkenswerter Sicherheit ganz nahe an die alt gewordene Fanny und ihre Lebensgeschichte zu kommen, ebenso zart und vorsichtig wie beklemmend. Worin liegt der Schlüssel dazu?

Ähnliche Fragen kamen auch zum ersten Buch, obwohl darin kein alter Mensch als Protagonist auftritt: Woher wissen Sie all diese Dinge, Sie sind doch noch so jung. Wie könnte ich eine Antwort darauf haben? Es hat vielleicht mit meiner Wahrnehmung zu tun, die übergenau ist, sodass ich die Welt, Menschen auch, gewissermaßen in mich aufnehme. Das Schreiben ist die einzige Art, damit umzugehen, ich kann ja all das nicht behalten und muss es wieder heraus und in die Welt bringen.

Fanny nennt all jene, die noch einmal „zurückfahren“ wollen, sei dies nun im Kopf oder tat-sächlich abschätzig „Vergangenheitsfahrer“. Ist Fanny einer jener Nachkriegsmenschen, die gestraft durch eine kollektive Schuld nicht zu reflektieren trauen? Oder ist Fanny das Opfer ihrer selbst! Gefangen zwischen sich reibenden Wahrheitsschichten?

Mit Vergangenheitsfahrer bezeichnet Fanny ihren Sohn und die Enkeltochter, die dorthin zurückfahren, wo Fanny einen Teil ihrer Vergangenheit zurückgelassen hat, und die etwas herausfinden wollen über diese Vergangenheit. Für Fanny aber ist es ihre Lebensgeschichte – ich glaube, es geht hier um einen sozusagen narrativen Generationenkonflikt. Die ältere Generation beansprucht das Recht auf das eigene Leben und auch das Verschweigen für sich, die jüngere Generation verlangt zu wissen, um sich selbst, die eigene Herkunft besser zu verstehen. Diese Forderung der Jüngeren nach einer Vergangenheit, die sie selbst nur indirekt betrifft, hat etwas Übergriffiges (zugleich legitim, da die Vergangenheit ja auch auf sie übergreift, von einer Generation auf die nächste und übernächste und so fort). Auch meine Erzählung ist eine Anmassung.

Fannys Enkelin traut sich einiges. Einmal schenkt sie ihrer Grossmutter sogar ein Tagebuch, von dem sie hofft, dass die Grossmutter es mit all dem fülle, über das sie nicht reden will. Fanny schlägt fast alles aus. Muss man erlöst werden?

Es ist fraglich, ob Erzählen Erlösung bringen kann, ist doch Erlösung etwas Letztgültiges, ein Abschluss. Das Erzählen befreit nicht von dem Bösen, verurteilt es nicht einmal, sondern nimmt alles in sich auf. Das Erzählen dauert.

Fanny halst sich ein halbes Leben lang Schuldgefühle auf, die sie mehr und mehr in einen starren Kokon einwickeln. Heute therapiert ein Heer aus Psychologen und Psychiatern. Und social media lädt ein, das Innerste nach aussen zu kehren. Trotzdem scheint es nicht besser zu werden. Oder doch?

Es kann dann nicht besser werden, glaube ich, wenn Therapie und Selbstdarstellung im Sinne des „happy consciousness“ erfolgen, wenn, um auf den Begriff aus der vorigen Frage zurückzukommen, Erlösung und Glück Zweck und Ziel der Bemühungen sind und Therapieerfolg als Tauschwert des bezahlten Stundenhonorars erwartet wird.

Viele Episoden und Kleinstgeschichten in ihrem Roman wirken derart authentisch, als hätten sie sie selbst erlebt, als hätten sie sie über Jahrzehnte mitgetragen. Sicherlich die Leistung einer wirklich guten Schriftstellerin. Geschah das alles im Kopf?

Man kann wohl nichts schreiben, was man nicht in sich trägt. Auch Beobachtungen, auch Geschichten, die man gelesen oder von anderen erzählt bekommen hat oder die man sich vorstellt, trägt man in sich. Für mich war sehr erhellend, was Siri Hustvedt über diese Körper-Geist-Frage in Bezug auf das Schreiben sagt: sich zuerst einmal vor Augen zu führen, dass das Hirn ebenso Teil des Körpers ist wie die Niere oder der Magen. Das bedeutet auch, dass alles Gelesene, womit man sich „intellektuell“ auseinandersetzt, in das Unbewusste und den Körper eingeht. Und wie irrig ist die Vorstellung (der Schriftstellerin!), das Schreiben sei ein kontrollierter, intellektueller, bewusster Vorgang. Dies führt letztlich auch zu dem, worum es mir in diesem Roman ging: Alle Erfahrungen, Erinnerungen, alle Wahrnehmung, das Gesehene und auch das Geträumte sind im Körper aufbewahrt. Die Lebensgeschichte ist in den Körper eingeschrieben.

Noch einmal meine Verneigung vor Ihrem Roman und Ihrer Leistung.

Ich werde Ihr erstes Buch auch noch lesen und hoffe, dass Sie irgendwann einmal in meiner Nähe zu hören sind.

Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

von Madeleine. Paargeschichten“ erschienen 2014 beim Verlag müry salzmann in Salzburg.

Titelfoto: Sandra Kottonau

verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein.

verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein. Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

Imier auf. Eine Stadt, in der damals die Uhrenindustrie erwachte, sonst aber unsichere Zeiten durchlebte, erst recht als im Jahr 1851 die Unzufriedenheit vieler gegen die Obrigkeit Waffengewalt provozierte, Unruhestifter gejagt wurden, Ortschaften wie St. Imier bevölkerungsmässig förmlich explodierten. Doch die Aufbruchstimmung setzte sich nicht bis in die Familien und Traditionen durch. Die Frauen trafen sich, lasen in Zeitschriften vom Paradies in Übersee und schmiedeten Pläne. Die beiden Ersten, Colette Colomb und Juliette Grosjean, wanderten jede mit einer Longine A20 als Kriegskasse aus. Sie wollten unbedingt fort, in der Hoffnung, dort ihre gegenseitige Liebe ausleben zu können. Doch wenige Monate nach ihrer Abreise erhielten die noch Zurückgebliebenen die Todesnachricht „erdrosselt“ und einen Koffer mit den Habseeligkeiten der beiden Verlorenen. Die beiden Longine A20 aber blieben verschwunden.

Imier auf. Eine Stadt, in der damals die Uhrenindustrie erwachte, sonst aber unsichere Zeiten durchlebte, erst recht als im Jahr 1851 die Unzufriedenheit vieler gegen die Obrigkeit Waffengewalt provozierte, Unruhestifter gejagt wurden, Ortschaften wie St. Imier bevölkerungsmässig förmlich explodierten. Doch die Aufbruchstimmung setzte sich nicht bis in die Familien und Traditionen durch. Die Frauen trafen sich, lasen in Zeitschriften vom Paradies in Übersee und schmiedeten Pläne. Die beiden Ersten, Colette Colomb und Juliette Grosjean, wanderten jede mit einer Longine A20 als Kriegskasse aus. Sie wollten unbedingt fort, in der Hoffnung, dort ihre gegenseitige Liebe ausleben zu können. Doch wenige Monate nach ihrer Abreise erhielten die noch Zurückgebliebenen die Todesnachricht „erdrosselt“ und einen Koffer mit den Habseeligkeiten der beiden Verlorenen. Die beiden Longine A20 aber blieben verschwunden.