2006 kam das Melodram «Das Leben der Anderen» in die Kinos und wurde weit über den Kontinent hinaus ein cineastischer Grosserfolg. Nach zwei Stunden Kino wusste man, wie die DDR 1984 tickte. Dass sich dabei der Regisseur ebenso viele Freiheiten nahm, als hätte er den DDR-Staat verniedlicht, wusste der unbedarfte Kinobesucher gar nicht. Der Schreibende eingeschlossen.

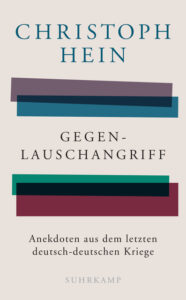

Christoph Hein hat sich zu seinem 75. Geburtstag selbst ein Geschenk geschrieben: «Gegenlauschangriff, Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege. «Eine Autobiographie wollte und will ich nicht schreiben, das hat etwas Eitles«, antwortete Christoph Hein in einem Interview auf die Frage, ob es denn nicht Zeit für eine solche gewesen wäre. Er habe vieles aus seiner eigenen Biographie in seine Romane eingeflochten. «Gegenlauschangriff» sind Meilensteine in seiner schriftstellerischen Biographie, Erlebnisse, die entlarven, was ein System bis zum Zusammenbruch 1989 mit Vehemenz aufrecht zu halten versuchte. Bekannt wurde Christoph Hein nach der Veröffentlichung seiner Novelle «Der fremde Freund», die ein Jahr später in Westdeutschland unter dem Titel «Drachenblut» für Aufsehen sorgte.

Der Regisseur des Streifens «Das Leben der Anderen» traf sich in der Vorbereitung zu einem neuen Film mit dem Schriftsteller Christoph Hein und liess sich lange erzählen, wie das «typische Leben eines typischen Dramatikers in der DDR» ausgesehen habe. Und vier Jahre später dankte der Regisseur Christoph Hein im Abspann des Filmes. Hein schrieb dem Regisseur und bat ihn, seinen Namen aus dem Abspann zu nehmen, eine Bitte, die dieser nur schwer verstehen konnte, für Christoph Hein aber mehr als ein Zeichen zu viel war.

Der Regisseur des Streifens «Das Leben der Anderen» traf sich in der Vorbereitung zu einem neuen Film mit dem Schriftsteller Christoph Hein und liess sich lange erzählen, wie das «typische Leben eines typischen Dramatikers in der DDR» ausgesehen habe. Und vier Jahre später dankte der Regisseur Christoph Hein im Abspann des Filmes. Hein schrieb dem Regisseur und bat ihn, seinen Namen aus dem Abspann zu nehmen, eine Bitte, die dieser nur schwer verstehen konnte, für Christoph Hein aber mehr als ein Zeichen zu viel war.

Christoph Hein war einer der «Aufrechten» im Land des «realen Sozialismus», sauber geblieben auch dann, als man nach der Wende die Stasiakten des Autors nach Ungereimtheiten untersuchte. Das Leben eines freien Schriftstellers in der DDR, der sich weder Mund noch Augen binden liess, war ein mühsames, sich zuweilen in skurrilen «Bürokratiesatire» verwickelnde Leidensgeschichte. Was aber ein Regisseur zu Gunsten filmischer Effekte aus dem Leben Christophs Heins machte, ist reine Fiktion und hat mit dem Leben 1984 in der DDR nur sehr, sehr oberflächlich zu tun. Einmal mehr «alternative Fakten»!

Christoph Hein erzählt vom letzten deutsch-deutschen Krieg, einem langen, kalten Krieg, dessen Opferbilanz eine ganz andere ist als die der heissen Kriege. Aber wie immer färbt die Gegenwart die Vergangenheit. Neben dem Vergessen und Verdrängen spielen Nostalgie, Schönfärberei und Naivität der Verfälschung in die Hand. «Gegenlauschangriff» präzisiert, sensibilisiert und mahnt. Erinnerungen, Anekdoten, die bewusst machen, wie viel Zeit vergangen ist, wie weit weg die Geschehnisse damals weggerutscht sind, wie leicht man vergisst und wie sehr uns das Bewusstsein von Geschichte fehlt. «Gegenlauschangriff» ist nie belehrend, höchst unterhaltsam, lehrreich und für jeden Leser des Kosmos Hein erhellend!

Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle «Der fremde Freund / Drachenblut».

Hein wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis.

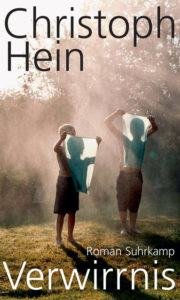

Rezension von «Verwirrnis» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Trutz» auf literaturblatt.ch

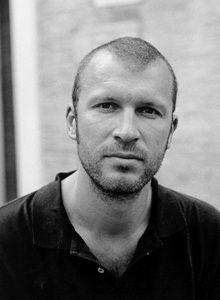

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

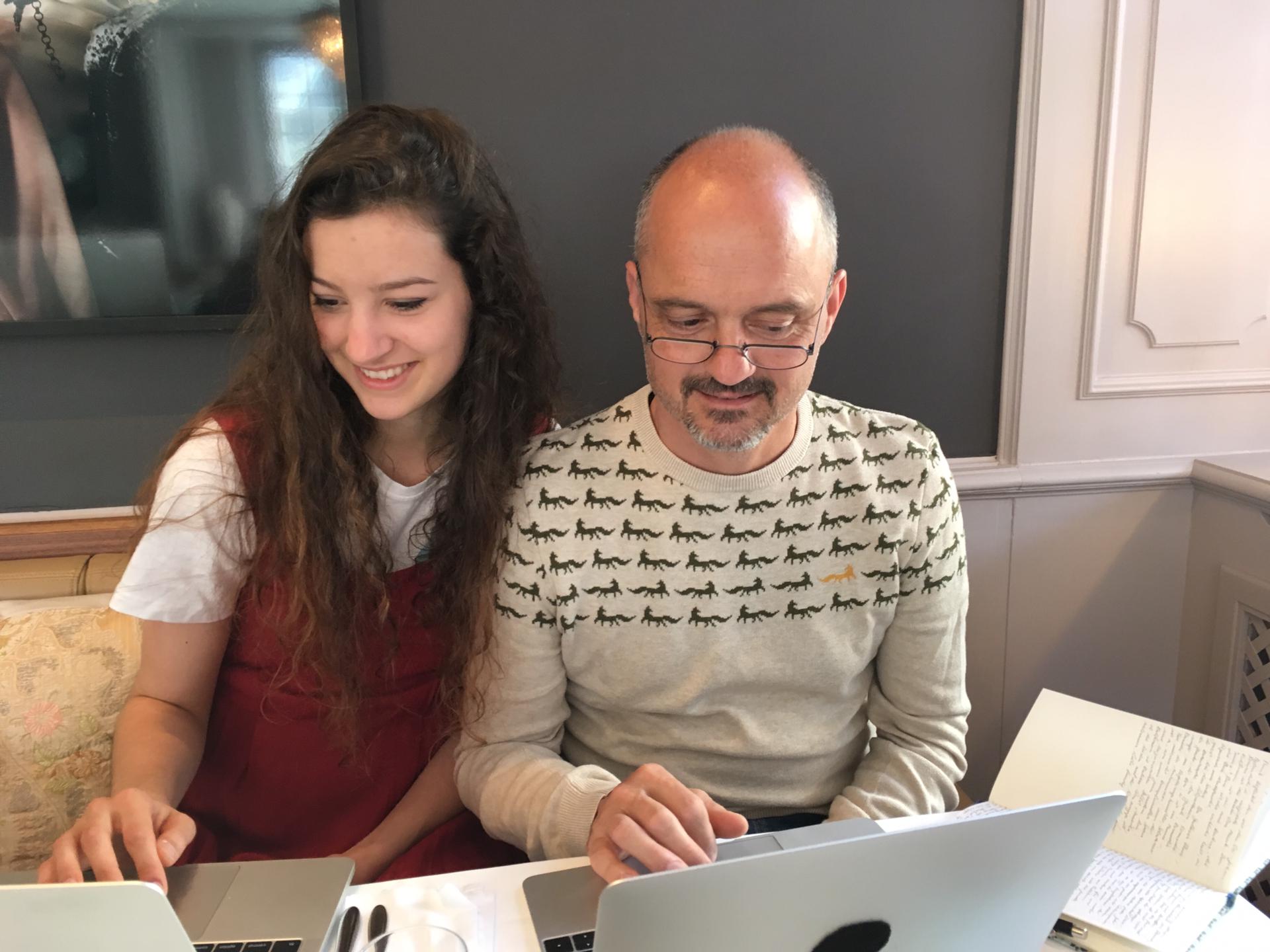

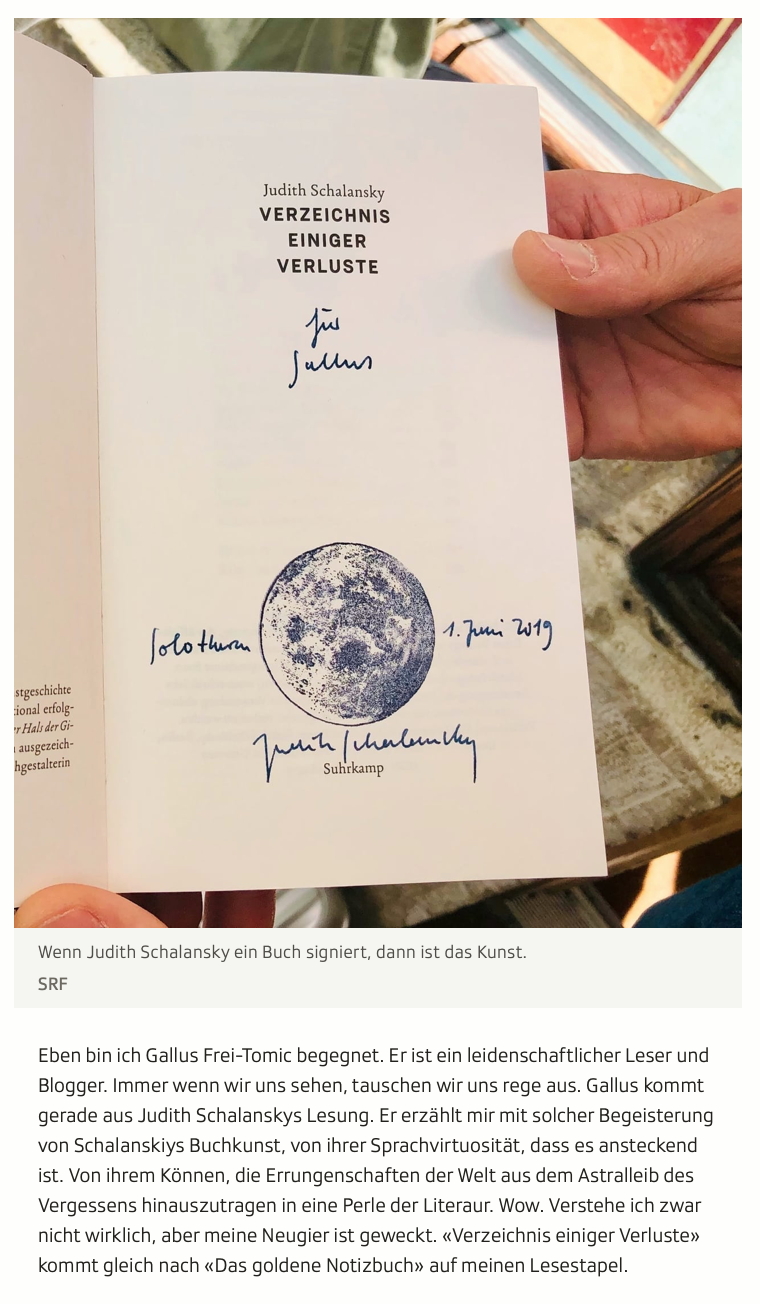

So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.

So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.

Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.

Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.

In «Jahr ohne Winter» ist ein Mann unterwegs, wörtlich. Die Biederkeit himself in Down Under. Eine Suche im Outback, einer Welt, die maximal anders ist, als jene, aus der er kommt. Bis er in einem zerbeulten Truck mit einem Aborigines sitzt, unterwegs ins Nirgendwo. Jakobs Ex-Schiegermutter Ursula ist krank, braucht dringend eine Stammzellenspende. Und Edith, seine Ex, mit der er seit fünf Jahren kein Wort gewechselt hatte, ist in Australien, in einer mehrwöchiger Schweigemeditation in der Abgeschiedenheit, in maximaler Entfernung von dem, was sonst ihr Leben ausmacht.

In «Jahr ohne Winter» ist ein Mann unterwegs, wörtlich. Die Biederkeit himself in Down Under. Eine Suche im Outback, einer Welt, die maximal anders ist, als jene, aus der er kommt. Bis er in einem zerbeulten Truck mit einem Aborigines sitzt, unterwegs ins Nirgendwo. Jakobs Ex-Schiegermutter Ursula ist krank, braucht dringend eine Stammzellenspende. Und Edith, seine Ex, mit der er seit fünf Jahren kein Wort gewechselt hatte, ist in Australien, in einer mehrwöchiger Schweigemeditation in der Abgeschiedenheit, in maximaler Entfernung von dem, was sonst ihr Leben ausmacht.

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.

In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.

zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,

zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,  verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.

verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.

mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!

mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!

Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.

Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.

Immer und immer wieder dreht sich Literatur um Erinnerungen. Literatur ist die Kunst des Erinnerns, sei es im Zusammenhang mit Historie oder um das, was man in sich trägt, eingegraben bis in die Gene. Historisches Erinnern, das sich unweigerlich und gleichermassen mit Deutung und Wertung verbindet, ist wie persönliche, individuelle Erinnerung Motor des Tuns und Denkens. Literatur, selbst wenn sie sich oberflächlich betrachtet mit Gegenwart oder Zukunft beschäftigt, ist immer transformierte Erinnerung. Und wenn sich Aleida und Jan Assmann, gemeinsam Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, in Leukerbad mit ihrem Schreiben vorstellen, dann gleich mehrfach und ineinander verwoben. Über ihre Forschungen zum Thema „Kollektives Gedächtnis“ wird in verschiedenen Gesprächsformationen diskutiert und schnell klar, dass sich Literatur nicht nur mit Erinnerung befasst, sondern mit ihrem Niederschlag ganz deutlich zu „kollektiven Erinnerung“ beiträgt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine kollektive Erinnerung, die in eine ganze Generation wirkt.

Immer und immer wieder dreht sich Literatur um Erinnerungen. Literatur ist die Kunst des Erinnerns, sei es im Zusammenhang mit Historie oder um das, was man in sich trägt, eingegraben bis in die Gene. Historisches Erinnern, das sich unweigerlich und gleichermassen mit Deutung und Wertung verbindet, ist wie persönliche, individuelle Erinnerung Motor des Tuns und Denkens. Literatur, selbst wenn sie sich oberflächlich betrachtet mit Gegenwart oder Zukunft beschäftigt, ist immer transformierte Erinnerung. Und wenn sich Aleida und Jan Assmann, gemeinsam Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, in Leukerbad mit ihrem Schreiben vorstellen, dann gleich mehrfach und ineinander verwoben. Über ihre Forschungen zum Thema „Kollektives Gedächtnis“ wird in verschiedenen Gesprächsformationen diskutiert und schnell klar, dass sich Literatur nicht nur mit Erinnerung befasst, sondern mit ihrem Niederschlag ganz deutlich zu „kollektiven Erinnerung“ beiträgt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine kollektive Erinnerung, die in eine ganze Generation wirkt.

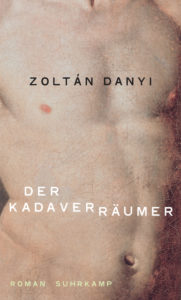

Zoltán Danyi las in Leukerbad aus seinem bei Suhrkamp erschienenen ersten Roman „Der Kadaverräumer“. Der Erzähler wird in der Vojvodina in die serbische Armee eingezogen und Augenzeuge kriegerischer Gräuel, wird nach dem Krieg „Kadaverräumer“, der tote Tiere von den Strassenrändern zu sammeln hat, wird Schmuggler, Flüchtling, unglücklich Liebender, Leidender an seinem Körper. Ein Mann, der nicht verdauen kann. „Der Kadaverräumer“ ist aber nicht einfach nacherzählte Erinnerung, sondern in langen mäandernden Sätzen ein in sieben Klagelieder gefasster Gedankenstrom. Er erschliesst sich mir als Leser nicht so einfach, da die Schichten des Fliessens vielfach sind, starke Bildern und Sätze zeigen, was der Wahnsinn eines Krieges und dessen Folgen in einem Menschen für Katastrophen anrichten können, auch dann, wenn die offensichtliche Aggression längst Erinnerung ist.

Zoltán Danyi las in Leukerbad aus seinem bei Suhrkamp erschienenen ersten Roman „Der Kadaverräumer“. Der Erzähler wird in der Vojvodina in die serbische Armee eingezogen und Augenzeuge kriegerischer Gräuel, wird nach dem Krieg „Kadaverräumer“, der tote Tiere von den Strassenrändern zu sammeln hat, wird Schmuggler, Flüchtling, unglücklich Liebender, Leidender an seinem Körper. Ein Mann, der nicht verdauen kann. „Der Kadaverräumer“ ist aber nicht einfach nacherzählte Erinnerung, sondern in langen mäandernden Sätzen ein in sieben Klagelieder gefasster Gedankenstrom. Er erschliesst sich mir als Leser nicht so einfach, da die Schichten des Fliessens vielfach sind, starke Bildern und Sätze zeigen, was der Wahnsinn eines Krieges und dessen Folgen in einem Menschen für Katastrophen anrichten können, auch dann, wenn die offensichtliche Aggression längst Erinnerung ist.

erschienenen Roman „Wie die Milch aus dem Schaf kommt“ macht sich die Erzählerin und Protagonistin Selma auf die Suche nach ihrer Herkunft. Nach dem Tod ihrer Grossmutter findet Selma unerwartet in einer Tupperware-Box Papiere und Hinterlassenschaften, die klar machen, dass nichts so ist, wie es schien. Selma macht sich auf eine lange Reise, sowohl zeitlich wie geographisch, weit zurück ins 19. Jahrhundert, tief hinein in die bäuerliche Welt des thurgauischen Donzhausen, weit weg bis in die Ukraine und nach Israel.

erschienenen Roman „Wie die Milch aus dem Schaf kommt“ macht sich die Erzählerin und Protagonistin Selma auf die Suche nach ihrer Herkunft. Nach dem Tod ihrer Grossmutter findet Selma unerwartet in einer Tupperware-Box Papiere und Hinterlassenschaften, die klar machen, dass nichts so ist, wie es schien. Selma macht sich auf eine lange Reise, sowohl zeitlich wie geographisch, weit zurück ins 19. Jahrhundert, tief hinein in die bäuerliche Welt des thurgauischen Donzhausen, weit weg bis in die Ukraine und nach Israel.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist. Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet

Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet  und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.

und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.