Es war schon immer ein Kampf von Russland gegen die ukrainische Identität, die ukrainische Kultur und die ukrainische Sprache.

Lieber Gallus

Du liest keine Krimis, ich weiss. Ich möchte dich aber ermuntern, Kurkows Geschichten um Samson und Nadjeschda, die in der Diogenes-Ausgabe als Krimi bezeichnet werden (was sie meines Erachtens nicht sind), zu lesen. Zudem ist Andrej Kurkow einer der wichtigen Autoren der Ukraine.

Ich denke, das ist meine Aufgabe im Moment: Mehr Informationen über die Ukraine zu verbreiten, viel zuzuhören, zu lesen und zu erklären, was passiert, was die Gründe für den Krieg waren. Und auch, die ganze Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen der letzten Jahre zu beleuchten. Es war schon immer ein Kampf von Russland gegen die ukrainische Identität, die ukrainische Kultur und die ukrainische Sprache. Ich bin schon immer geschichtsinteressiert gewesen und habe schon einmal eine Geschichte geschrieben, die 1918 beginnt, die Trilogie «Geografie eines einzelnen Schusses». So der Autor in einem Interview mit der Büchergilde. Die ersten zwei Bücher einer Reihe sind als schön gestaltete Ausgaben bei der Büchergilde erschienen. Roman und nicht Krimi steht auf dem Cover und auf dem Titelblatt.

Andrej Kurkow hat 2017 von einer Leserin eine Kiste mit Akten der bolschewikischen Geheimpolizei aus den Jahren 1919-1921 erhalten. Historisch interessiert entschloss er sich, über diese Zeit zu schreiben. Damals hatten die Bolschewiken den unter mehreren Parteien ausgebrochenen Bürgerkrieg schliesslich gewonnen und Kiev erobert. Parallelen zum aktuellen Angriffskrieg der Russen regen zum Nachdenken an.

Samson, ein junger Mann aus Kiev, nach der Ermordung seines Vaters durch Kosaken und dem Tod von seiner Mutter und Schwester durch Krankheit allein übrig geblieben, will überleben. Zufällig bekommt er Arbeit als Polizeiermittler, er will in diesen Zeiten des Umbruchs korrekt und richtig handeln. Alle paar Monate wechseln die Machtverhältnisse in der Stadt, die Polizei hilft der jeweils herrschenden Macht, Kriminalität zu bekämpfen. Wir begegnen bei Samsons Ermittlungen vielen skurrilen Charakteren in einer Welt von Hunger, Angst und Mangel an Holz zum Heizen.

Nadjeschda ist eine junge Frau aus einem Arbeiterviertel am Dnjepr, genannt Podil. Fasziniert von kommunistischen Ideen arbeitet sie im städtischen Statistischen Amt. Sie lebt bei ihren Eltern. Die Hausmeisterwitwe bringt Samson und Nadjeschda zusammen. Da sie aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammen ist ihre Beziehung nicht einfach und durch die kriegerischen Aktivitäten bedroht.

Samson wurde von den Kosaken das rechte Ohr abgetrennt. Auf wundersame Weise kann er damit mehr und anders hören als mit dem gesunden und wird dadurch auch vor dem Tod gerettet. Ich denke, ich habe so viele „medizinische Fantasien“ in meinen Romanen, weil meine Mutter und Großmutter Ärztinnen waren. Meine Großmutter war in Kriegszeiten Chirurgin, und ich lebte als Kind sechs Jahre bei ihr.

Auf humorvolle, fantastische und berührende Weise gelingt es dem Autor, das wechselvolle Leben im Krieg mit seinen Gräueln und Schrecken atmosphärisch dicht und spannend zu schildern. Für mich sind diese Bücher historische Romane. Sie liefern einen spannend lesbaren Beitrag zur komplexen Geschichte der Ukraine, die damals wie heute von einer machtbesessenen Grossmacht bedroht ist. Kurkows schelmischer Witz in seinem Schreiben über schreckliche Zeiten packen den Leser, die Leserin und wirken zeitlos.

Falls du eines der Bücher liest, würden mich deine Eindrücke interessieren.

Herzlich

Bär

***

Lieber Bär

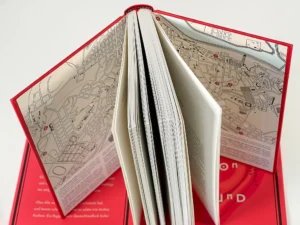

Ja, ich hab eines gelesen; «Samson und Nadjeschda», sogar in einer Ausgabe von der Büchergilde Gutenberg, einem etwas anderen Buchclub, der es immer wieder schafft, das Original, bei Andrej Kurkow den Diogenes Verlag, in Grafik und Design zu toppen. Aber das nur am Rande vermerkt.

Ich verstehe deine Faszination für diese Romane sehr wohl. Zum einen kennst du dich am Schauplatz aus, auch wenn Kiev nicht mehr jene Stadt ist, die sie 1919 war und selbst jenes Vorkriegskiev, vor dem denkwürdigen 24. Februar 2022, als der aggressive Angriffskrieg Putinrusslands auf die Ukraine begann. Du warst da, mehrfach, zusammen mit deiner Frau und hast dich nicht nur für Land, Leute und Sprache interessiert, sondern humanitäre Projekte unterstützt. Die Ukraine ist für dich längst zu einem Herzensland geworden und der Krieg dort nicht einfach einer, der sich in den Medien abspielt, sondern einer, der sich auf dem Rücken derer austobt, die ihr ins Herz geschlossen habt, Menschen, Familien.

Andrej Kurkow beschreibt ein Kiev nach den Wirren des ersten Weltkrieges, nach der russischen Revolution, eine Stadt, die sich von allen möglichen Gruppierungen und militärisch organisierten Banden ausgesetzt sieht. Eine Stadt und ihre Bevölkerung, die nicht nur Hunger leidet, sondern unter der Willkür marodierender Soldaten. Samson ist Opfer und Opportunist zugleich. Der Familie durch Krankheit und Gewalt beraubt, gezwungen, mit Rotarmisten die karge Wohnung zu teilen, schubst ihn das Schicksal von Bühne zu Bühne. Zum einen hilft ihm sein abgeschnittenes Ohr, seine Naivität und seine Fähigkeit zu schreiben. Samson spült es in die Mühlen eines wackligen Polizeiapparats. Mit einem Mal ist er ausstaffiert mit den Insignien der Macht und wird Polizist. Tapfer will er für Ordnung sorgen und merkt sehr bald, das diese unwiederbringlich verloren ist.

Auch die Liebe, wenn auch eine hölzerne und zaghafte, kommt in «Samson und Nadjeschda» nicht zu kurz. Was mich an diesem Roman überzeugt, ist der Ton. Andrej Kurkow erzählt in einer Sprache, die genau in die Zeit passt und mir als Leser diesen über 100jährigen Groove vermittelt, in der die Geschichte spielt. Obwohl deutsch übersetzt lese ich eine russisch erzählte Geschichte, im Duktus seiner grossen Vorbilder. Eine Geschichte über eine Stadt, ein Land, die beide schon immer im Strudel der Geschichte standen, wo sich die verschiedensten Besatzer wie Heuschreckenschwärme übers Land legten.

Absolut lesenswert. Einmal mehr vielen Dank für den Tipp!

Sei umarmt

Gallus

Andrej Kurkow, geboren 1961 in St. Petersburg, lebt seit seiner Kindheit in Kiew und schreibt in russischer Sprache. Er studierte Fremdsprachen, war Zeitungsredakteur und während des Militärdienstes Gefängniswärter. Danach schrieb er zahlreiche Drehbücher. Seit seinem Roman «Picknick auf dem Eis» gilt er als einer der wichtigsten zeitgenössischen ukrainischen Autoren. Sein Werk erscheint in 45 Sprachen. Kurkow lebt als freier Schriftsteller mit seiner Familie in der Ukraine. 2023 wurde er als Ehrenmitglied in die American Academy of Arts and Letters aufgenommen.

Johanna Marx, Studium am Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien (Russisch, Spanisch). Seit 2010 freiberufliche Übersetzerin und Dolmetscherin.

Sabine Grebing studierte Slawistik, Musikwissenschaft und Philosophie sowie Übersetzen. Neben Andrej Kurkows übersetzt sie auch andere Werke aus dem Russischen, dem Französischen und Englischen.

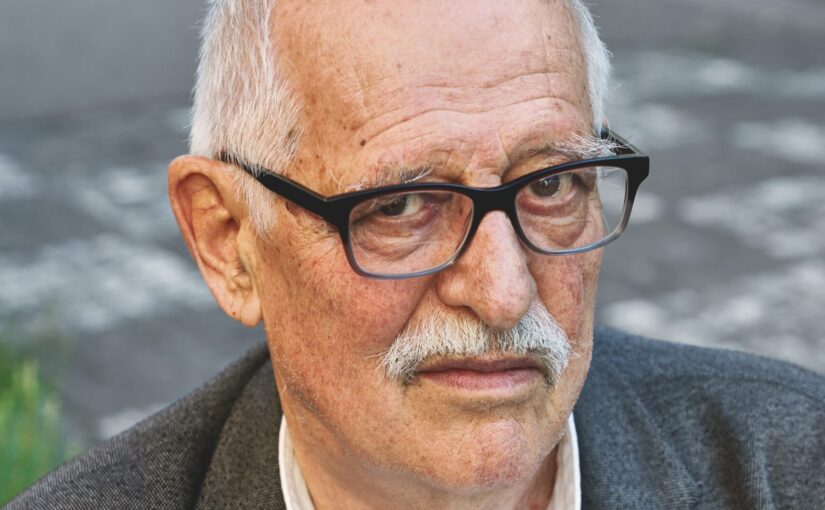

Leon de Winter, geboren 1954 in ’s-Hertogenbosch als Sohn niederländischer Juden, arbeitet seit 1976 als freier Schriftsteller und Filmemacher und lebt in den Niederlanden. 2002 erhielt er den ›Welt‹-Literaturpreis, 2006 die Buber-Rosenzweig-Medaille für seinen Kampf gegen Antisemitismus, und 2009 wurde er mit dem Literaturpreis der Provinz Brabant für «Das Recht auf Rückkehr» ausgezeichnet. Seine Romane wurden in 20 Sprachen übersetzt, zuletzt erschienen bei Diogenes «Ein gutes Herz» (2013) und «

Leon de Winter, geboren 1954 in ’s-Hertogenbosch als Sohn niederländischer Juden, arbeitet seit 1976 als freier Schriftsteller und Filmemacher und lebt in den Niederlanden. 2002 erhielt er den ›Welt‹-Literaturpreis, 2006 die Buber-Rosenzweig-Medaille für seinen Kampf gegen Antisemitismus, und 2009 wurde er mit dem Literaturpreis der Provinz Brabant für «Das Recht auf Rückkehr» ausgezeichnet. Seine Romane wurden in 20 Sprachen übersetzt, zuletzt erschienen bei Diogenes «Ein gutes Herz» (2013) und «

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig