Ein Mann kehrt nach vielen Jahren an jenen Ort zurück, der ihm einmal Heimat war, in dem alle Hoffnung lag, aus der er sich vertreiben liess, der er den Rücken zeigte. Damals lud er sich aus Enttäuschung und Zorn Schuld auf, die er mit in die Ferne genommen hatte. Schuld, die ihn nach vielen Jahren an den Ort der grossen Enttäuschungen zurückführt.

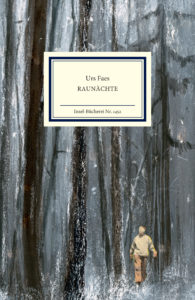

Wenn ein Buch inhaltlich überzeugt, dann freut das den Leser, die Buchhändlerin, den Verlag und den Autor. Aber wenn ein Buch zu einem Gesamtkunstwerk wird, wie das in der Insel-Bücherei-Reihe sehr oft geschieht, dann wird ein Buch zu eine Reliquie, einem heiligen Gegenstand. Dann möchte ich es am liebsten allen, von denen ich weiss, dass ihnen das Buch wie mir etwas Heiliges ist, behutsam in die Hand legen mit dem Wunsch, dafür ein paar absolut ungestörte Stunden in ihrem Leben einzurichten.

Nanne Meyer, eine bildende Künstlerin aus Berlin hat die Erzählung mit Zeichnungen zu einem grossen Ganzen erweitert. Mehr als nur illustriert! Der Erzählung etwas beigefügt, was nicht einmal die Filmmusik beim Film kann. Ein doppelter Genuss. Augenpausen. Ein paar Atemzüge zwischen den Seiten, die den Text regelrecht einkochen. Dabei sind beides schon Substrate, Text und Bild; kein Strich zu viel, reduziert und absolut präzise.

Eine Heimkehrergeschichte. Eine Wintergeschichte. Eine tief verschneite Landschaft irgendwo im Schwarzwald. Ein Dorf am Wald, umgeben von  Hügeln. Zwischen den Hügeln Bauernhöfe. Einer davon gehört Sebastian, seinem Bruder, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, der auch mit Briefen nicht mehr zu erreichen war. Man kennt Manfreds Bruder im Dorf. Ein verschrobener Kerl, der sich nur mehr selten im Dorf blicken lässt. Ein Mann, den das Leben gestraft hat; die Eltern sterben, mit den Tieren auf dem Hof ist ihm das Glück nicht hold und Minna seine Frau wird krank, serbelt langsam weg in den Tod. Sebastian, sein jüngerer Bruder humpelt durch ein missratenes Leben. Kaum Licht auf dem eingeschneiten Hof, keine Spuren im Schnee vor dem Haus, nur ein dünner Rauch aus dem Kamin.

Hügeln. Zwischen den Hügeln Bauernhöfe. Einer davon gehört Sebastian, seinem Bruder, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, der auch mit Briefen nicht mehr zu erreichen war. Man kennt Manfreds Bruder im Dorf. Ein verschrobener Kerl, der sich nur mehr selten im Dorf blicken lässt. Ein Mann, den das Leben gestraft hat; die Eltern sterben, mit den Tieren auf dem Hof ist ihm das Glück nicht hold und Minna seine Frau wird krank, serbelt langsam weg in den Tod. Sebastian, sein jüngerer Bruder humpelt durch ein missratenes Leben. Kaum Licht auf dem eingeschneiten Hof, keine Spuren im Schnee vor dem Haus, nur ein dünner Rauch aus dem Kamin.

Manfred und Seb waren als Kinder wie Zwillinge. Aber als sie erwachsen wurden, trieben Entscheidungen Keile zwischen das Bruderpaar. Manfred hatte sich als älterer Bruder als Nachfolger auf dem Hof gesehen. Und eigentlich auch Minna, die junge Frau als seine Braut. Seb und Manfred verstanden sich beide gut mit Minna. Und wenn die Eltern damals entschieden hätte, wie Manfred erwartet hatte, wäre die ganze Katastrophe nicht passiert. Das Leid, das damals seinen Anfang nahm und auch nicht endete, als Manfred sich ins Ausland absetzte.

Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb.

Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb.

«Raunächte» ist eine atmosphärisch dichte, ungeheuer empathisch geschriebene Erzählung. 80 gewichtige Seiten, in den Urs Faes beweist, warum ihm Suhrkamp die Ehre erweist, nach «Paris. Eine Liebe» ein zweites Mal eine Erzählung in der edlen Insel-Bücherei-Reihe herauszugeben. Seine Sätze klingen. Es ist, als ob es schneien würde, während man liest. Urs Faes Sprache legt sich wie ein weicher, weisser Mantel um die Schultern des Lesers.

Bruder bleibt man immer, genau wie Sohn, Tochter, Schwester, Mutter oder Vater. Aus Familie steigt man nicht einfach aus. Man wird auch nicht entlassen. Urs Faes stellt jene Fragen, denen sich alle stellen müssen, irgendwann. Wo gehört man hin? Wo hätte man hingehört? Gibt es eine Rückkehr? Kann man Hass tilgen?

Dass auch die Künstlerin Nanne Meyer mit ihren Zeichnungen die genau gleichen Fragen stellen kann, dass sie es schafft, das Gewicht der 80 Seiten zu verdoppeln, erstaunt und freut mich gleichermassen. «Raunächte» ist ein Geschenk! Eine Offenbarung.

Mein Interview mit Urs Faes:

Ich bin von „Raunächte“ tief beeindruckt. Weil die Geschichte eines Heimkehrers stark erzählt ist. Weil die Zeichnungen von Nanne Meyer ihre Erzählung kongenial verstärken, alles andere als ergänzen. Weil ich das Büchlein nach der Lektüre an mein Herz drücke und nicht zulassen werde, dass  es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen?

es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen?

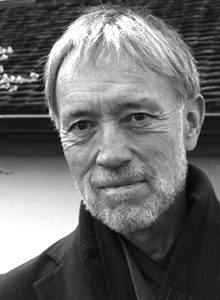

Ich stiess vor ein paar Jahren in einer Zürcher Galerie auf Zeichnungen von Nanne Meyer, die durch grosse Eigenständigkeit, einen leisen Humor und einen sicher gekonnten Strich auffallen. Ich lernte sie dann in Berlin kennen. Das führte zu einem intensiven Austausch und auch zu einer Zusammenarbeit, zuerst im Band «Paris. Eine Liebe»; auch das Umschlagbild von «Halt auf Verlangen» ist von ihr und jetzt wieder die Zeichnungen zu «Raunächte».

Jene wichtigen Fragen des Lebens stellen Sie in Ihrer Erzählung ganz offensiv. Es geht um Schuld, um zerstörte Familienbande, um Liebe. Themen, die leicht der Schwere wegen in Schieflache geraten können, die das Erzählen dickflüssig und zäh machen können. Ihnen gelingt eine erstaunliche Leichtigkeit. Ist das die Qualität steigender Lebenserfahrung, dass man sich nicht in übersteigerter Emotionalität verliert?

Das Alter mag zur Gelassenheit beitragen, in meinem Falle hat sicher auch die Krankheit zusätzlich dazu beigetragen, gelassen und behutsam, mit einem Unterton von ironischer Distanz zu erzählen. Ich war zudem immer der Ansicht, dass, in Sprache gebannt, die Schwere des In-der Welt-Seins leicht werden kann, dass ein knappes genaues Schreiben mit offenen Nischen, Emotionen allenfalls entstehen lassen kann, ohne dass sie sprachlich ausgebreitet werden müssen.

Auch wenn die Hügel in „Ihrem“ Schwarzwald tief verschneit sind und man mit den Schuhen bis zu den Knien im Schnee versinkt. Auch wenn lange Spaziergänge, Wanderungen auf der Suche nach einer verlorenen  Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden. Es muss wohl so gewesen sein, dass sie einen Winter im Schwarzwald verbrachten.

Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden. Es muss wohl so gewesen sein, dass sie einen Winter im Schwarzwald verbrachten.

«Ich habe die letzten Jahre viel im Schwarzwald verbracht, besonders aber im Herbst und Winter 17, auch als Rückzug aus einer dumpf kalten Oeffentlichkeitsdebatte. So war ich unterwegs im Schwarzwald zwischen Mummelsee und Kinzigtal. Aber auch in den Vogesen zwischen dem Odilienberg und dem Steintal, lernte Nebel, Dunkelbolde und Tobel kennen, aber auch den Wind in den dunklen Tannen, Licht- und Sonnenfäden, die überraschend einfallen.»

Manfred wandert und wandelt durch eine Landschaft, aber auch durch die Zeit. Eine Landschaft, der die Geschichte Namen gab; Stollengrund, Schorfen, Flackwald, Mühlstein… Ihnen haben es Flurnamen ganz offensichtlich angetan, weil jeder Name eine Geschichte erzählt. Wo lag der Anfang dieser Geschichte?

Die Namen tragen nicht nur Geschichten mit sich, sie haben auch einen Klang, eine leise Poesie. So liegt denn auch der Anfang dieser Erzählung draussen, in Nebel und Bäumen, das bezeugt eine Tagebuch-Notiz vom Dezember 16: Ich war mit jener Lucie unterwegs, der das Buch auch gewidmet ist, in den Sonnenuntergang, diesem Lichtgeflimmer zwischen Stämmen und Zweigen, in die Dämmerung hinein. Und langsam krochen die Nebel aus dem Tal herauf, die Nacht, setzte das Knarzen im Holz, das Sirren in den Zweigen ein. Da war auch der Ruf eines Käuzchens zu hören. Jetzt beginnen die Raunächte, sagte sie, erzählte, führte mich in unzähligen Gängen ins Hamersbachtal und zum Vogt auf Mühlstein, zur Berglekapelle und zur Teufelskanzlei, in Wälder, Sagen und Mythen, wo Kobolde sich lösten, aber auch Silben und Worte, die ins Erzählen führten.

„Raunächte“ ist eine Familiengeschichte. Darüber, dass man ihr auch durch Flucht nicht entrinnen kann. Darüber, dass irgendwann die Spiesse drehen,  dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

Es gehört zu unseren Bestimmungen in eine Familie hineingeboren und durch sie auch in seinem Gang und Verhalten bestimmt zu werden. Das sind Erfahrungen, die sich erzählerisch immer wieder melden. Botschaften hat der Erzähler nicht, eine Mission, ausser der des Erzählens, schon gar nicht. Sein Schreiben ist allenfalls, wie es Johannes Bobrowski einmal sagte, ein Benennen auf Hoffnung hin. Das entspricht vielleicht dem Licht, das dem Gehenden zwischen den dunklen Tannen immer wieder unvermittelt aufscheint, in die Lichtungen fällt, die Ebenen erhellt, dem, was im Klang der Sprache sich lösen kann, in einem Rhythmus, der über den Satz hinauszuklingen, nachzuhallen vermag.

Meinen Dank an Urs Faes!

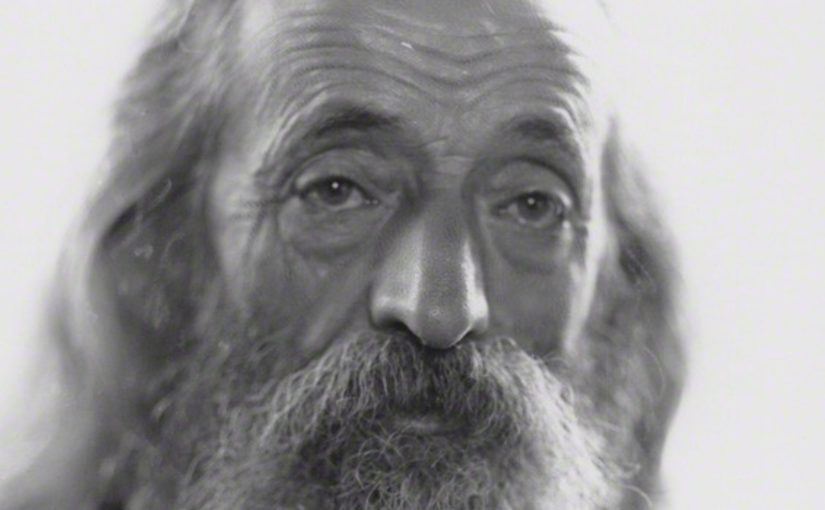

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Nanne Meyer, 1953 in Hamburg geboren, Studium an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, 1994 – 2016 Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee, lebt in Berlin.

Webseite der Künstlerin Nanne Meyer

literaturblatt.ch dankt Nanne Meyer und dem Suhrkamp Verlag für die Erlaubnis, die Bilder der Künstlerin einzubetten.

Aber Sophie lässt sich nicht halten, ist wie eine Katze, die sich nicht streicheln und nicht einschliessen lässt. Thibaut erfährt und erlebt, dass Sophie alles verloren hat; ein Zuhause, das Vertrauen, Liebe und die Gewissheit, dass es Alternativen gibt. Nicht erst mit dem schweren Mann auf ihr am Waldrand.

Aber Sophie lässt sich nicht halten, ist wie eine Katze, die sich nicht streicheln und nicht einschliessen lässt. Thibaut erfährt und erlebt, dass Sophie alles verloren hat; ein Zuhause, das Vertrauen, Liebe und die Gewissheit, dass es Alternativen gibt. Nicht erst mit dem schweren Mann auf ihr am Waldrand.

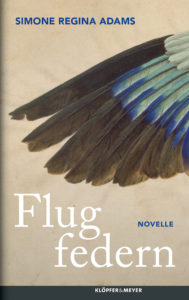

Emanuel Stickelberger starb 1962 in St. Gallen. Am gleichen Ort und im gleichen Jahr wie ich geboren wurde. Das allein und die Tatsache, dass ich Emanuel Stickelbergers Romane vor fast vier Jahrzehnten verschlungen hatte, wären schon genug der Gründe «Mein fast grosser Grossvater» zu lesen. Auch wenn «Roman» auf dem Umschlag zu lesen ist, ist Jacob Stickelbergers Buch ein Erinnerungsbuch. Ein Erinnerungsbuch an eine längst vergessene Zeit, wenn auch nur zwei Generationen von der unseren entfernt. Ein Erinnerungsbuch an einen Mann, der nie am Ort seiner Träume ankam, der Industrieller war, in seiner Seele aber Dichter. An eine Zeit, als Patriarchen die Geschicke einer Familie bestimmten, an eine grossbürgerliche Familie, in der Herkunft und Stellung in der Gesellschaft alles bedeuteten. An einen Mann, dessen Welt die Bibliothek im ersten Stock war, ein bisschen über der Erde, ein bisschen über den Untiefen des Alltags.

Emanuel Stickelberger starb 1962 in St. Gallen. Am gleichen Ort und im gleichen Jahr wie ich geboren wurde. Das allein und die Tatsache, dass ich Emanuel Stickelbergers Romane vor fast vier Jahrzehnten verschlungen hatte, wären schon genug der Gründe «Mein fast grosser Grossvater» zu lesen. Auch wenn «Roman» auf dem Umschlag zu lesen ist, ist Jacob Stickelbergers Buch ein Erinnerungsbuch. Ein Erinnerungsbuch an eine längst vergessene Zeit, wenn auch nur zwei Generationen von der unseren entfernt. Ein Erinnerungsbuch an einen Mann, der nie am Ort seiner Träume ankam, der Industrieller war, in seiner Seele aber Dichter. An eine Zeit, als Patriarchen die Geschicke einer Familie bestimmten, an eine grossbürgerliche Familie, in der Herkunft und Stellung in der Gesellschaft alles bedeuteten. An einen Mann, dessen Welt die Bibliothek im ersten Stock war, ein bisschen über der Erde, ein bisschen über den Untiefen des Alltags.

Jacob Stickelberger, geboren 1940, Rechtsanwalt, Chansonnier und Berner Troubadour. Nach Mani Matters Tod führten Stickelbeger und Fritz Widmer das noch gemeinsam mit Matter geschaffene Programm auf, die «Kriminalgschicht».

Jacob Stickelberger, geboren 1940, Rechtsanwalt, Chansonnier und Berner Troubadour. Nach Mani Matters Tod führten Stickelbeger und Fritz Widmer das noch gemeinsam mit Matter geschaffene Programm auf, die «Kriminalgschicht».

seiner Schwester Nina, diese zu kennen. Mehr als andere, weil sie früh zu Waisen wurden, das Schicksal sie zusammenschweisste. Nina die Macherin, die Stütze in seinem Leben. Andreas Vollmann glaubt auch sich zu kennen, sein an Routine und Gewohnheiten gebundenes Leben. Er liest keine Zeitung, kümmert sich nicht um das, was um ihn geschieht, spricht nicht einmal die Sprache, in der man der Nachbarschaft begegnen könnte. Obwohl er weiss, dass sein Leben nicht so einfach weiterzuführen ist, trinkt er weiterhin seinen Kaffee, wischt den Platz vor dem Haus und legt Briefe und Rechnungen zum Haufen ungeöffneter Post.

seiner Schwester Nina, diese zu kennen. Mehr als andere, weil sie früh zu Waisen wurden, das Schicksal sie zusammenschweisste. Nina die Macherin, die Stütze in seinem Leben. Andreas Vollmann glaubt auch sich zu kennen, sein an Routine und Gewohnheiten gebundenes Leben. Er liest keine Zeitung, kümmert sich nicht um das, was um ihn geschieht, spricht nicht einmal die Sprache, in der man der Nachbarschaft begegnen könnte. Obwohl er weiss, dass sein Leben nicht so einfach weiterzuführen ist, trinkt er weiterhin seinen Kaffee, wischt den Platz vor dem Haus und legt Briefe und Rechnungen zum Haufen ungeöffneter Post.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste. Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen.

Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen. Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet.

Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet. Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt. Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden. In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum

In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache?

Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache? Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind?

Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind? Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend?

Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend? In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft?

In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft? Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

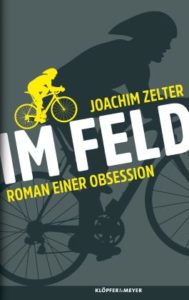

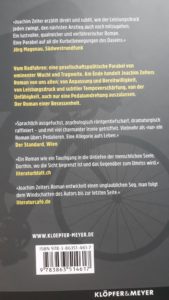

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).