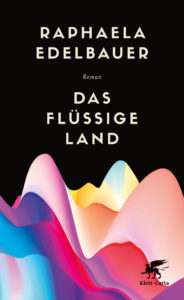

Einer nicht mehr ganz jungen Physikerin wird telefonisch mitgeteilt, ihre Eltern seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zwar nicht durch den Unfall selbst, wie der Beamte mitteilt, aber gleichzeitig und im Moment des Unfalls. Ein Telefonat, das Ruth aus ihrem Leben kippt. Raphaela Edelbauer beschreibt aber in der Folge nicht einfach die Suche nach Ursachen, ihrer Herkunft, sondern das Absinken aus der Zeit, die Reise dorthin, wo die Wunde klafft.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Auch die Gräfin merkt, dass Ruth nur dann zu kontrollieren ist, wenn sie sie zu ihrer Vertrauten macht, sie mit der Rettung des Städtchens beauftragt, der Entwicklung eines Füllstoffes, der das Absinken der Ortschaft aufhalten soll, der Mithilfe eines touristischen Grossanlasses, bei dem diese Rettung gross aufgezogen gefeiert werden soll. Ruth, die zu den Innereien des Städtchens Zugang erhält, einen Sonderstatus geniesst und sich immer mehr in den unsichtbaren Schichten des Städtchens verliert, nicht zuletzt in das Verschwinden mehr als tausend KZ-Häftlingen, die in den letzten Wirrungen der NS-Zeit beseitigt werden sollten und unerklärbar verschwanden, sackt immer tiefer ab. Ins Loch in ihr, ins Loch der Geschichte, ins Loch unter dem Städtchen, ins Loch der Zeit.

„Das flüssige Land“ ist durchsetzt mit wissenschaftlichen Passagen zum Phänomen „Zeit“, Legenden von jenen, die im Loch verschwanden und Wochen später wieder auftauchten, Archivtexten aus den unendlichen Regalen in den Tiefen des Schlosses. Was sich zu Beginn des Romans wie die Fluchtgeschichte einer Frau, die mit einem Mal ihre Eltern verliert, liest, fächert sich zu einem Panorama auf mit ganz eigenwilliger Perspektive. Es ist die Stadt, eine Stadt im Off der Zeit, aus der Zeit gefallen, mit einem Panoptikum an Archetypen, die sie bewohnen. Ruth, die Frau, die nach Erklärungen sucht, eine Frau, die nicht weiss, wie ihr geschieht.

Aber „Das flüssige Land“ liest sich wie eine einzig grosse Metapher über eine Gesellschaft, die sich allen Rissen, Abgründen und schwarzen Löchern verschliesst, nicht wissen will, sich sogar vor der Ahnung abwendet und statt dessen lieber eine grosse, letzte Party feiert, bei der die Stadt paralysiert und erblindet auf ihre Errettung hofft, eine Gesellschaft in einem Loop, einem immerwährenden Karussell.

Virtuos geschrieben, auch wenn viele Fragen unbeantwortet bleiben. So wie im Leben selbst. Ein Buch für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises 2019!

Ein Interview mit Raphaela Edelbauer:

Zwischen 2013 und 2015 gab es eine amerikanische TV-Serie mit dem Titel „Under the Dome“. Eine Kleinstadt, die unter einer riesigen, unsichtbaren Kuppel vom Rest der Welt abgeschlossen ist. „Gross-Einland“ ist es auch, nur ist die Abschottung gewachsen, die Stadt ein Eiland im Fluss der Zeit. Ruth rutscht in diesen geschlossenen Kosmos und findet eine scheinbar glückliche Gesellschaft, die direkt über dem Abgrund lebt. Geben diese Bilder nicht genau das wider, was momentan geschieht? Sei es politisch, gesellschaftlich oder in Sachen Klima?

Ich habe bewusst nach einer Metapher gesucht, die mehrere dieser Aspekte vereinigt: Eine bedrohliche Leerstelle – etwas, das dadurch gefährlich wird, dass es nichts ist, also eine Aussparung des Wissens, das Schwarz der Geschichte. Zweitens natürlich eine Wiederspiegelung des fast komödiantischen Wegsehens der ganzen Gesellschaft, obwohl dieses Loch in der eigenen Existenz immer dominanter wird – obwohl es mit unendlich viel Mühe behaftet ist, es zu ignorieren. Das ist natürlich eine Metapher für Österreich: Links und rechts quellen die Verbrechen, die Nazivergangenheiten, die Wehrsportübungen und Ibizaskandale hervor, und man wirft einfach immer weiter frohen Mutes geklöppelte Tischdeckerln, Punschkrapfenglasuren oder Lippizanerquadrillen drüber.

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Unter allem droht das Loch, auch unter der Geschichte, von der niemand mehr Konsequenzen ziehen will, die man lieber im Verborgenen belassen will. Scheut sich der Mensch der logischen Konsequenz? Spielen in ihrem Roman Erfahrungen mit eigener Heimat?

Zunächst einmal zum Loch: Tatsächlich gibt es unter meiner Heimatgemeinde, der Hinterbrühl (einer Vorstadt von Wien) eine solche Aushöhlung, in die die ganze Stadt abrutscht. Tatsächlich haben sich in zugehörigem Bergwerk, heute als „Seegrotte“ (http://www.seegrotte.at) touristenbekannt, war im Jahre 44/45 von 2000 in Schichten arbeitenden Zwangsarbeitern einer KZ-Außenstelle für das Zusammenschrauben von Flugzeugen verwendet worden. Tatsächlich starben sie nahezu alle – die meisten auf einem Todesmarsch nach Mauthausen, andere durch die im Buch geschilderten Benzininjektionen. Es gibt also für diesen Part der Geschichte ein recht eindeutiges Vorbild.

Ich habe aber einen Wolpertinger aus mehreren österreichischen Städten zusammengebaut, um den stellvertretenden Charakter herzustellen, der ein literarisches Werk meines Erachtens nach auszeichnet. So flossen Attnang Puchheim, Melk und natürlich die berüchtigte Lassnitz-Grube mit ein, deren Bilder um die Welt gingen. Zuletzt wollte ich eine Commedia-dell-arte der österreichischen Gesellschaft in diese mumifizierte Gemeinde setzen, in der sich die letzten 300 Jahre in den Menschen ebenso sedimentiert haben, wie die Gesteine des Bergwerks – und beides muss am Ende natürlich in sich zusammenfallen.

Aus der Frau, die nach Antworten sucht und sich entschlossen auf den Weg macht, wird eine Sesshafte, eine, die ausgerechnet im zeitlosen Raum glaubt, endlich angekommen zu sein. Aber es ist auch der Ort, in dem sie sich derart mit Zeug zudeckt, dass sie aus den Augen verliert, was sie einst wollte, seien es die Antworten zu Fragen, die den rätselhaften Tod ihrer Eltern betreffen oder den Endspurt ihrer Habilitation. Wovor fürchten Sie sich?

Auf der einen Seite natürlich vor der Identitätslosigkeit, die mit dem Riss in ihrer Familiengeschichte beginnt: beide Eltern sterben, der Anschluss zur Frage, woher sie kommt, ist jäh abgeschnitten. Es wäre aber keine literarische Herangehensweise  an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

Die Rettung der Stadt liegt in einer Mischung, einer von Ruth entwickelten Flüssigkeit, die sich verfestigt, die glauben macht, den Ort retten zu können. Die Rettung wird aber auch alles Leben vernichten. Welche Mischung rettet uns vor den Abgründen der Löcher, auf denen unsre Existenz ruht?

Eben keine. Es gibt Unversöhnliches in der Geschichte, das man eben nicht mit einem „es wird schon wieder“ hinbekommt. Die Landschaft und Natur – wobei das natürlich auch als irgendeine ursprüngliche Konfiguration des Kosmos bezeichnet werden kann – wurde unendlich oft vergewaltigt, missbraucht und gleichzeitig hypostasiert als idyllische Urheimat. Und wenn diese Landschaft das Grauen wieder herausbricht wie unter einem gewaltigen Ermetikum, oder einen verschlingt, dann vertraut man eben mit der gleichen Naivität, mit der man gerade noch die grünen Wiesen angebetet hat, auf die Heilsversprechen der Technik. Das ist ja ebenso kein Widerspruch in Österreich: dass man jeden Tannenzapfen verehrt und sich in seiner regionalen Verbundenheit mit Zirbenöl einschmiert und gleichzeitig in riesige Skipisten investiert, die die Natur ganzer Bergmassive auslöscht.

Ihr Roman ist ein Roman über die Zeit, dieses menschliche Konstrukt, das helfen soll, aber eigentlich nur blendet. Gab der Roman Ihnen selbst Antworten?

Natürlich nicht. Ich habe jetzt allenfalls eine Menge mehr Fragen und Gründe zu verzweifeln, mit denen ich klar kommen muss. Die nächsten Jahrzehnte werden ein paar mehr geschichtliche Erdlöcher freilegen, daran zweifle ich keine Sekunde.

Vielen Dank!

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.