Angeblich schrieb er zuerst etwas ganz Anderes. Sollte irgendwelche Briefe beantworten, die ihm lästig waren, vielleicht Fanpost. Saß, so heißt es, im Zimmer, das war wahrscheinlich ein hoher Raum. Aber trotzdem, so empfand er es möglicherweise in diesem Moment, von einer beklemmender Enge.

Draußen blies die Bora, dieser berüchtigte, enervierende Wind. Da spürte er den Druck an den Schläfen, den wetterfühlige Leute schon bei Föhn spüren. Und gewiss war er wetterfühlig, das kann man sich vorstellen, wenn man ein Foto von ihm ansieht. Er hat so was im Gesicht, so eine Hypersensibilität, so eine mit der Zeit zum physiognomisch sichtbaren Ausdruck gewordene Überempfindlichkeit.

Und er steht auf vom Schreibtisch auf und tritt ans Fenster.

Und sieht, fast erschrocken über so viel plötzlich über ihn hereinbrechende Helligkeit das Meer glänzen.

Und obwohl das Licht draußen noch greller sein wird, und seine Augen erst recht überempfindlich sind, wird er hinaus ins Freie stürmen. Und wird aus dem Sturm eine Stimme hören – vielleicht das Echo seiner eigenen Stimme, obwohl er noch gar nicht gerufen hat.

Wer, wenn ich schriee –

hörte mich denn aus der Engel

Ordnungen

Und das ist zweifellos eine recht hochgestochene, hochgeschraubte Formulierung, aber gewiss auch, ja doch, ein gewaltiger Satz.

Den habe Rilke, heißt es, sofort niedergeschrieben, Notizbuch und Bleistift hatte er anscheinend bei sich, der heftige Wind hat ihn dabei merkwürdigerweise nicht gestört.

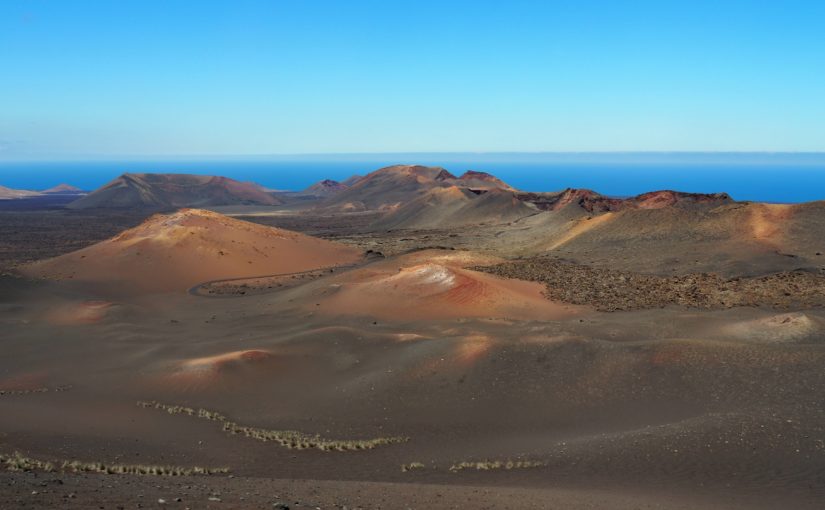

Stimmt, Roch erinnert sich: Er war mit Ingrid dort gewesen. Auf dem Rilke-Pfad, zwischen Duino und Sistiana. Unten das Meer, glitzernd, oben ein Raubvogel mit von der Sonne durchleuchteten Flügeln. Schön, aber trotzdem enttäuschend – der Pfad war auf halbem Weg gesperrt.

Sie wollten über das Gitter klettern, sie fühlten sich damals noch jung. Aber da war ein Custode, der sie daran hinderte. E pericoloso! Der Weg sei durch Unwetter beschädigt. Der Rand drohe abzurutschen. Sie würden abstürzen.

Dann am Abend, im Albergo, hatten sie die erste Elegie nachgelesen.

Wer, wenn ich schriee … Zweifellos beeindruckend … Aber nicht doch auch eine Spur zu prätentiös?

Übrigens sei dieser Text, so groß er im Ansatz klang, in gewisser Hinsicht auch kleinmütig

Um an sich als Engelbeschwörer zu glauben, dazu war dieser beinah Begnadete dann doch wieder zu skeptisch.

Dann am Abend, im Albergo, hatten sie die erste Elegie nachgelesen.

Wer, wenn ich schriee … Zweifellos beeindruckend … Aber nicht doch auch eine Spur zu prätentiös?

Übrigens sei dieser Text, so groß er im Ansatz klang, in gewisser Hinsicht auch kleinmütig

Um an sich als Engelbeschwörer zu glauben, dazu war dieser beinah Begnadete dann doch wieder zu skeptisch.

Sie blätterten damals auch in einer Biographie, die, adrett arrangiert, unter einer Vase mit parfumierten Kunstblumen, auf dem Tisch ihres Zimmerchens lag. Rainer Maria Rilke, in vergoldeten Lettern. Dieser Mensch hatte (abgesehen von seiner literarischen Begabung) ein erstaunliches Talent, noble Bekanntschaften zu machen. Gast auf Schloss Duino, eingeladen von einer Fürstin, Marie von Thurn & Taxis Hohenlohe und weiß Gott was noch.

Anfangs leistete sie ihm noch Gesellschaft, lud ein paar andere Gäste ein, die den Dichter besichtigen durften, aber dann (ab Mitte Dezember 1911) überließ sie ihn sich selbst. Begab sich auf ein anderes ihrer Schlösser. Aber die Köchin und der Kammerdiener blieben natürlich zu Rilkes Verfügung. Offenbar dezente Personen, die er nur sehr nebenbei bemerken musste.

Nun bin ich wirklich, seit vorgestern, ganz allein in dem alten Gemäuer, schrieb der Dichter an eine andere edle Freundin, eine geborene Prinzessin von und zu – den Adelsnamen hatte Roch vergessen.

Nein, hatte Ingrid gesagt, ich halte diesen Typ nicht aus!

Aber er ist ein Jahrhundertdichter, hatte Roch eingewandt.

Schon möglich, so Ingrid, aber dann hat sich im Jahrhundert geirrt – in was für einer Welt hat denn der gelebt, ich bitt dich!?

Aber er habe doch auch Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge geschrieben und das sei doch ein durch und durch moderner Roman.

Ach was, sagte Ingrid, der Protagonist, dieser überempfindsame Däne in Paris, sei ja im Grunde auch von einem anderen Stern.

Ein Wort gab das andere. Am Ende waren sie fast aufeinander böse gewesen wegen Rilke. Und hatten sich erst im Bett versöhnt, in dem sie, zuerst voneinander abgewandt, bald aufeinander zu rollen mussten, weil die Matratze derart durchhing.

Und Roch blättert weiter. Er sucht ja nach wie vor Musil. Doch ein paar Seiten später: noch immer Rilke. Allerdings nicht mehr in Duino, in diesem Schloß mit der atemberaubenden Aussicht. Sondern in der Stiftskaserne, einem schmutzig- kaisergelben Gebäude im siebenten Wiener Bezirk.

Die Fenster sind offen, die Räume müssen täglich zwei Mal gelüftet werden. Das hat der Major, dem die dubiosen Schreiber in dieser Abteilung unterstellt sind, so angeordnet. Rilke hüstelt, er ist für Verkühlungen anfällig. Doch so viel ist wahr, gelüftet muss werden, jeweils mindestens zehn Minuten sollen die Fensterflügel sperrangelweit offen stehen, sonst hält man den Mief hier drinnen einfach nicht aus.

Da sitzt er nun, Rilke – hängende Schultern, runder Rücken, vor sich eine verblichen grüne Schreibunterlage aus Filz. Durch die halb vergitterten Fenster sieht man nichts als die Häuserfront vis à vis. Und dort auf dem Dachfirst ein paar steinerne Engel. Allerdings elend schlecht gelungene, zu Karikaturen misslungene Engel aus irgendeiner mediokren Manufaktur.

Rilke, der zu einer Zeit, die nun sehr fern scheint, fast unwirklich, weil es damals zwischen Deutschland und Frankreich noch keine von Tag zu Tag wachsende Barriere aus Leichen gab –

Rilke, der die Arbeit des großen Rodin in seinem Atelier zu Paris beobachtet und beschrieben hat –

der die Entstehung von Skulpturen bis in die Fingerspitzen, bis an die Schmerzgrenze nachfühlt –

Rilke kann diese Engel gar nicht länger ansehen.

Diese bedauernswerten Engel, die später dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fallen werden. (Von dem man damals, mitten im ersten, noch nichts ahnt.) Diese Engel haben Käppchen aus dreckigem Schnee auf den Köpfen. Unter ihren Füßen hängen Wächten,

von denen ab und zu ein Stück abstürzt, was jedes Mal ein dumpfes Geräusch auf dem Gehsteig verursacht.

Und da sitzt er nun also fröstelnd am Schreibtisch. Es ist Februar 1916, die Nachrichten von den Fronten sind schlecht. Eine trübe Verdrießlichkeit liegt in der Luft, ein bis in die Knochen spürbarer Pessimismus. Sogar die Stimmen der Fiakerkutscher, die unten vor dem Tor der Stiftskaserne auf Offiziere warten, klingen inzwischen kleinlaut.

Ein paar Wochen wird es dauern, hat es im August 1914 geheißen, vielleicht ein paar Monate. Und gewiß wird man Opfer bringen müssen, Soldaten werden fallen, doch dazu sind sie schließlich da. Aber das wird sich unten in Serbien abspielen oder oben in Galizien und der Bukowina. Na ja und wenn die deutschen Bundesgenossen durchaus wollen, dann sollen sie halt dort drüben in Frankreich einmarschieren.

Bloß: Dass man hier, in dieser Haupt- und Residenzstadt, in der zwar vielleicht manchmal streitlustige aber im Grund ihres Herzens doch friedliche Menschen (ungefähr zwei Millionen) wohnen, auf einmal von der Heimatfront reden wird, das hat man nicht erwartet. Und dass man nicht nur Fleisch und Gemüse kaum mehr bekommt, sondern nun auch schon Marken für Brot und Mehl braucht. Die Freude am Krieg, falls es die je gegeben hat, kommt da leicht abhanden. Dagegen muss was getan werden, diesen defätistischen Schlendrian, darf man nicht einfach einreißen lassen.

So der Major. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ein bisschen dichten, meine Herrn, ein bisschen über den Krieg dichten. Über die Tapferkeit und das Durchhaltevermögen unserer Feldgrauen, über den auch bei taktischen Rückzügen ungebrochenen Willen zum Vormarsch. Sie haben doch Fantasie, sie müssen nicht wirklich dabei sein, ich würde sagen, das ist ein entscheidender Vorteil.

Und Sie, Rilke, werden doch auch noch was zustande bringen. Sie können das nicht? Sie würden einfache Abschreibarbeiten vorziehen? Jetzt reden Sie keinen Blödsinn, dafür haben wir Sie nicht hierhergeholt! Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihren Kollegen Werfel und Kisch, die können das ja auch.

Peter Henisch, geboren 1943 in Wien. Nachkriegskindheit, Wiederaufbaupubertät. Studium der Philosophie und Psychologie. 1969 gemeinsam mit Helmut Zenker Begründung der Zeitschrift «Wespennest». Seit den 1970ern freischwebender Schriftsteller. 1975 erschien Henischs erster Roman «Die kleine Figur meines Vaters», seitdem zahlreiche Romane. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Kunstpreis.

Peter Henisch, geboren 1943 in Wien. Nachkriegskindheit, Wiederaufbaupubertät. Studium der Philosophie und Psychologie. 1969 gemeinsam mit Helmut Zenker Begründung der Zeitschrift «Wespennest». Seit den 1970ern freischwebender Schriftsteller. 1975 erschien Henischs erster Roman «Die kleine Figur meines Vaters», seitdem zahlreiche Romane. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Kunstpreis.

Rezension von «Der Jahrhunderroman» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild @ Eva Schobel

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

Wie sehr uniformiere ich mich selbst in meinem Tun? Wie weit blende ich mich freiwillig in meiner Absicht ein Individuum zu werden, gehe den Verlockungen der virtuellen Welt auf den Leim? Bin ich einer derer, die Ökologie schätzen, aber einen grösseren, leistungsfähigeren Wagen kaufen? Bin ich gegen soziale Missstände, kaufe aber gerne bei Zalando und Amazon? Bin ich kritisch und skeptisch der Politik gegenüber, mache mich aber nicht auf, bei Wahlen und Abstimmungen mein Papier einzuwerfen?

Wie sehr uniformiere ich mich selbst in meinem Tun? Wie weit blende ich mich freiwillig in meiner Absicht ein Individuum zu werden, gehe den Verlockungen der virtuellen Welt auf den Leim? Bin ich einer derer, die Ökologie schätzen, aber einen grösseren, leistungsfähigeren Wagen kaufen? Bin ich gegen soziale Missstände, kaufe aber gerne bei Zalando und Amazon? Bin ich kritisch und skeptisch der Politik gegenüber, mache mich aber nicht auf, bei Wahlen und Abstimmungen mein Papier einzuwerfen? Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timisoara, Rumänien. 1982 Flucht mit den Eltern in den Westen, lebt seitdem in Zürich. Studium der Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich, 1995–2001 Arbeit als Psychologe in einem Rehabilitationszentrum fur Drogenabhängige, Weiterbildung in Gestalttherapie, seit 2001 freier Schriftsteller. Zahlreiche Stipendien und Preise, u. a. Anna Seghers-Preis 2003, Schweizer Buchpreis 2011, Joseph von Eichendorff-Literaturpreis 2012. Veröffentlichungen u. a.: „Zaira“ (2008), „Jacob beschließt zu lieben“ (2011), „Der Mann, der das Glück bringt“ (2016), „Der Nabel der Welt“ (Erzählungen, 2017). Zuletzt erschienen: «Die Freiheit ist möglich. Über Verantwortung, Lebenssinn und Glück in unserer Zeit» (2018).

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timisoara, Rumänien. 1982 Flucht mit den Eltern in den Westen, lebt seitdem in Zürich. Studium der Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich, 1995–2001 Arbeit als Psychologe in einem Rehabilitationszentrum fur Drogenabhängige, Weiterbildung in Gestalttherapie, seit 2001 freier Schriftsteller. Zahlreiche Stipendien und Preise, u. a. Anna Seghers-Preis 2003, Schweizer Buchpreis 2011, Joseph von Eichendorff-Literaturpreis 2012. Veröffentlichungen u. a.: „Zaira“ (2008), „Jacob beschließt zu lieben“ (2011), „Der Mann, der das Glück bringt“ (2016), „Der Nabel der Welt“ (Erzählungen, 2017). Zuletzt erschienen: «Die Freiheit ist möglich. Über Verantwortung, Lebenssinn und Glück in unserer Zeit» (2018).

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.

richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters.

richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters. Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.

Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.