Das 15. Thuner Literaturfestival versucht es noch einmal! Und mit den Organisatorinnen hoffen all die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf eine Durchführung, auf BesucherInnen, Menschen, die sich trotz allem von der Literatur verführen lassen – nicht zum Leichtsinn, aber zum literarischen Hochgenuss!

Am Samstag, den 26. September, um 13.30 Uhr im Rathaus Thun: «Hier sind Löwen» von Katerina Poladjan:

Helene Mazavian kommt in Jerewan, der armenischen Hauptstadt an. Sie soll dort als Buchrestauratorin im Zentralarchiv für armenische Handschriften eine ganz spezielle Bindetechnik erlernen. Was Helene Mazavian aber wirklich lernt, ist sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das Tor zu dieser ist ein Heilevangilar aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aber Gewehr und Buch können ganz nah beieinander sein!

Helene Mazavian kommt in Jerewan, der armenischen Hauptstadt an. Sie soll dort als Buchrestauratorin im Zentralarchiv für armenische Handschriften eine ganz spezielle Bindetechnik erlernen. Was Helene Mazavian aber wirklich lernt, ist sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das Tor zu dieser ist ein Heilevangilar aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aber Gewehr und Buch können ganz nah beieinander sein!

Helene Mazavian ist im Stillen entsetzt, als sie durch die Regale mit den Schätzen des Zentralarchivs geführt wird. Ganz anders wie in Deutschland, wo sie sich ausbilden liess, liegen hier die Bücher nicht in Archivboxen geschützt, sondern offen auf den Regalen. Ihre Chefin, die sie dorthin führt, meint: „Wären die Bücher alle umhüllt oder lägen sie in Schachteln, könnten sie nicht miteinander sprechen, nicht atmen. Eine Schachtel ist wie ein Grab, das Buch vereinsamt und stirbt.“

So manches ist anders, auch wenn Helene armenische Wurzeln hat, eine Vergangenheit, die mit dem blutigen Genozid zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden ist. Die Menschen sprechen eine Sprache, die die ihre sein könnte, die sie aber nicht versteht, das Buch, das sie als erstes restaurieren soll, beginnt mit ihr zu kommunizieren, der Mann, der sie vom Flughafen abholte, bringt sie ins Wanken, sie, die sonst alles unter Kontrolle hat.

Schon Helenes Mutter, eine Künstlerin, die sich im Keller ihres Reihenhauses mit dem Genozid an den Armeniern beschäftigte und dabei auch nicht davor zurückschreckte die Puppen und Kuscheltiere ihrer Tochter in das nachempfundene Gemetzel jenes Schreckens einzubauen, liess, was damals geschah, nicht wirklich an sich heran. „Hier sind Löwen“ beschreibt, wie Geschichte, die Konfrontation mit ihr oder die Verweigerung einer solchen sich bis in die kommenden Generationen hineinfressen kann.

Die Familienbibel, an der sich die Buchrestauratorin versuchen soll, ist und war viel mehr als ein Buch. Ein Schatz, der in einer armenischen Familie von Generation zu Generation mitgetragen wurde. Ein Buch mit Wirkung und Geschichte. Ein Buch voller Zeichen, an die Seitenränder gekritzelt. Ein Buch, das zuerst gesäubert werden musste und zu dem ein Plastikbeutel aus dem Archiv gehört mit Haaren, toten Insekten, einer Theaterkarte, einer Zugfahrkarte von Wladiwostok nach Moskau, zwei Miniaturen, die einmal Seiten im Buch waren, einem Foto, einer Schiffsfahrkarte.

Während Helene sich immer tiefer in Land und Menschen begibt, fesselt sie dieses Buch, das ihr eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von den Geschwistern Anahid und Hrant, die vor mehr als hundert Jahren auf der Flucht vor den Gräueln an ihrem Volk in die Berge flüchteten, ihr Zuhause, ihre Familie zurücklassen mussten, mit nichts als den Kleidern, die sie auf dem Leib trugen und diesem einen Buch, das sie beschützen sollte. „Hrant will nicht aufwachen“ steht mit ungelenken Buchstaben auf den Rand einer Seite gekritzelt.

Und als Helenes Mutter Sara sie auffordert, jetzt wo sie doch dort sei, wo die Familie herkomme, jenes Foto, das sie ihr mitgab, als ersten Hinweis zur Suche nach ihrer Herkunft zu nutzen, begibt sich Helene auf eine Reise, die sie in mehrfacher Hinsicht an und über die Grenzen ihres bisherigen Lebens führt.

Mag sein, dass das Buch etwas kühl erzählt ist. Aber genau das macht den Roman zu dem, was ihn auszeichnet. Er spielt nicht mit den Gefühlen der Leserin, des Lesers. Es öffnet sich Seite um Seite einer Geschichte, eines Lebens, eines Dramas. Katerina Poladjan konstruiert gekonnt, verwebt Geschichten, Stimmen. Und so wie eine Buchrestauratorin mit Vorsicht und Umsicht an die Verletzungen eines Buchschatzes geht, so geht Katerina Poladjan an ihren Stoff.

Von 1915 bis 1917 starben unter der Verantwortung der jungtürkischen, vom Komitee für Einheit und Fortschritt gebildeten Regierung des Osmanischen Reichs mehr als eine Million Armenier, ein Völkermord, ein Genozid, den die türkische Regierung bis heute als «kriegsbedingte Sicherheitsmassnahme» bezeichnet und Regierungen und Persönlichkeiten rügt, die Tatsachen beim Namen nennen oder gar Konsequenzen fordern. Katerina Poladjan klagt nicht an, führt nicht vor. Aber «Hier sind Löwen» rückt ein Verbrechen zurück ins Bewusstsein, dem man angesichts der spannungsgeladenen Beziehungen zwischen der Türkei und dem Westen zu gerne aus dem Weg geht.

Ein Interview mit Katerina Poladjan

Sie öffnen mir als Leser die Tür zu einem Kapitel düsterer Geschichte des 20. Jahrhunderts mit aller Behutsamkeit. Und doch fühlte ich mich während der Lektüre gezwungen, mich mehr mit dem Genozid an den Armeniern zu beschäftigen. Es wäre ein Leichtes gewesen, ihren Roman mit unerträglicher Dramatik aufzublasen. Ist das auch ein bisschen ihr Kampf gegen den Zeitgeist?

Kampf gegen den Zeitgeist klingt mir zu heroisch, vielleicht ist es eine Don-Quixoterie. Es war wirklich mein Anliegen, von einem der großen Menschheitsverbrechen zu erzählen, ohne dem allgemeinen Drang zur Polarisierung zu erliegen, ohne den Schreckensbildern zu erliegen, die mir oft genug bei der Recherche den Atem nahmen. Die Stille des Gedenkens war mir wichtiger, als laute Schreie der Anklage, Trauer und Wut. Und wenn es mir damit gelungen ist, ein kleines Fenster der Erinnerung zu öffnen, freut mich das sehr.

Das Unglück eines ganzen Volkes, das Unglück einer Liebe, die Helene in der Hauptstadt Armeniens loslassen muss, das Unglück einer Familie – das Glück einer Buchrestauratorin, die Auseinandergefallenes, Verwundetes, Zerrissenes, Verlorenes zurückgewinnen kann. Wie sind sie auf die Idee gekommen?

Einen Roman schreibe ich nicht von Anfang bis Ende. Am Anfang meines Schreibens steht ein Gefühl, eine Idee, ein Thema, ein Klang, hier ein Ort, dort die vagen Umrisse einer Figur. Ich skizziere, recherchiere, experimentiere, verwerfe. Mit diesem Material beginnt irgendwann ein Puzzlespiel, das sich beim Zusammensetzen ständig verändert und erweitert. Eines führt zum nächsten, anderes passt vielleicht nicht mehr ins Bild, Lücken entstehen und müssen gefüllt werden. Als ich in der Werkstatt des Handschriftenarchivs in Jerewan den Buchrestauratorinnen bei ihrer Arbeit zusehen durfte, war ich tief beeindruckt und fühlte ich mich ein wenig an meine eigene Anstrengung erinnert, erzählbare Geschichten aus der Unendlichkeit von Geschichte herauszuarbeiten. So ist Helene Buchrestauratorin geworden.

Liegt in ihrem Roman die Sehnsucht nach Spuren in die Vergangenheit? Eine Bibel, die die Zeichen über Generationen in und an sich trägt? Die Sehnsucht, dass sich mit dem Tod nicht alles dem Vergessen und Verschwinden auftut?

Ich würde nicht von Sehnsucht sprechen. Das Wesen menschlichen Denkens und Fühlens fusst doch auf der Fähigkeit zur Erinnerung. Wir können ja gar nicht nicht-erinnern, wir können nur leugnen oder vergessen. Erinnerung kann negativ wirken, traumatisch gar, und zum Durst nach Rache und Vergeltung führen. Viel mehr noch ist die Erinnerung eine Säule der Humanität und des Mitgefühls. Und letzteres ist doch Grund genug für die Spurensicherung.

Anahid und Hrant sind jung, sehr jung und auf der Flucht. Hrant, der jüngere der beiden wird krank, fiebert und Anahid ist irgendwann gezwungen, ihren Bruder alleine zurückzulassen, eine Situation, die sich im Laufe der Geschichte noch einmal wiederholt. Darin steckt die Urangst eines jeden, verlassen zu werden. Aber braucht es dieses Verlassen-werden nicht, um autonom zu werden?

Um autonom zu werden, muss man selbst verlassen, ein aktiver Vorgang. Wenn einem das Autonom-werden aus der Zwangssituation des Verlassen-werdens gelingt, ist es ein Glück.

Wie viel will und soll man vom „Geheimnis Familie“ aufreissen, wenn man ahnt, dass es eine Wunde sein könnte, die sich niemals schliesst?

Das vermag ich nicht zu sagen. Nietzsche hat einmal den Satz geschrieben: „‚Wille zur Wahrheit‘ – das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.“

In Ihrem Roman fragt Helene: „Was gibt es Schöneres und Wichtigeres als Bücher?“ Ich stelle die Frage an Sie!

Seit wann gibt es auf rhetorische Fragen eine Antwort? Ach richtig – im Roman lautet sie: „Ein blankgeputztes Gewehr.“

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt «In einer Nacht, woanders» folgte «Vielleicht Marseille» und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht «Hinter Sibirien». Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für «Hier sind Löwen» erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul.

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt «In einer Nacht, woanders» folgte «Vielleicht Marseille» und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht «Hinter Sibirien». Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für «Hier sind Löwen» erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul.

Festivalprogramm 15. Thuner Literaturfestival 2020

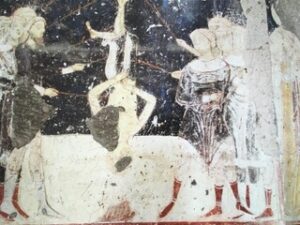

Illustration © Lea Frei / leafrei.com

Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»

Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.

Regula Portillo, geboren 1979, wuchs im Kanton Solothurn auf, studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Fribourg und Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie lebte und arbeitete mehrere Jahre in Nicaragua, Mexiko und Deutschland. Für ihr Schaffen hat sie Förderpreise und Werkbeiträge von Stadt und Kanton Bern und dem Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn erhalten. 2017 ist ihr erster Roman «Schwirrflug» erschienen. Seit 2018 lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als Texterin in einer Kommunikationsagentur.

Regula Portillo, geboren 1979, wuchs im Kanton Solothurn auf, studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Fribourg und Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie lebte und arbeitete mehrere Jahre in Nicaragua, Mexiko und Deutschland. Für ihr Schaffen hat sie Förderpreise und Werkbeiträge von Stadt und Kanton Bern und dem Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn erhalten. 2017 ist ihr erster Roman «Schwirrflug» erschienen. Seit 2018 lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als Texterin in einer Kommunikationsagentur.