Ein Vater zieht für seine Familie von Sansibar in die Schweiz. „Langsam aber sicher verwurzelt er sich“, verspricht die Mutter, eine Schweizerin. Aber der Mann von der Insel vor Tansania bleibt auf einer Insel. Einer Insel, von der sich seine Familie, seine Frau und seine beiden Töchter ausgeschlossen fühlen. Eine Insel, der sich die Schweiz verweigert.

Speziell, dass man einen Roman vorgesetzt bekommt, der mit einer Anmerkung beginnt, als wolle man mit einem Beipackzettel vor allfälligen Nebenwirkungen warnen. Aber mir wird mit einem Mal bewusst, was „Weiss“ und „Schwarz“ als Begriffe alles mit sich herumschleppen, ganz besonders dann, wenn sie eine Unterscheidung in Sachen Hausfarbe beschreiben wollen. Unterscheidungen, die es doch eigentlich gar nicht gibt, denn die eigentlichen, die wirklich unterscheiden, die trennen und innerhalb der Gattung Mensch unvereinbar machen, sind jene in den Köpfen und Herzen. Nicht die sichtbaren, sondern die unsichtbaren Unterscheidungen. Nicht die scheinbar offensichtlichen, sondern die verborgenen, die die gären, motten und die Seelen von innen zerfressen.

„Meine Hautfarbe läuft überall mir mir mit, und alle sehen sie zuerst.“

Vielleicht handelt der Roman von Samira El-Maawi davon. Von der Kluft, die das Schubladendenken aufreisst, der menschliche Zwang, alles Leben in Kategorien aufzuteilen und die daraus resultierende Versuchung, dieses Leben auch noch in eine Art Rangliste zu setzen, das eine Leben wertvoller einzustufen als das andere. Eine Diskussion, die sich unendlich ausbreiten und ausweiten lässt. Aber vielleicht ist Samira El-Maawis Roman auch gar kein Roman im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr eine buchlange Meditation darüber, was es heisst, in einer Familie aufzuwachsen, in der der Vater seine Wurzeln im afrikanischen Sansibar weiss und die Mutter eine Schweizerin ist, die alles dafür gibt, den ignoranten Blick auf den Kontinent Afrika aufzuweichen. Der Vater ein Entwurzelter, die Mutter eine Aktivistin.

„Die Wut steckt meinen Vater in ein Gefängnis.“

„In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel“, erzählt die Tochter aus der Familie im Buch. Von der Sehnsucht überall, der Sehnsucht zuhause zu sein, zusammen zu gehören, sicher zu sein. Sie erzählt aus der Sicht einer jungen Frau oder eines reifen Mädchens, einer Zehnjährigen, die genau spürt, wie zerbrechlich und fragil ihre Welt ist, wie sehr sie bedroht wird. Ihr Vater, ein gelernter Chemiker bekommt in der Schweiz nur Arbeit in einer Grossküche, in der er sich streng an die Vorgaben seines Vorgesetzten zu halten hat und nicht einmal die Salatsosse um die Nuance eines Gewürzes verändern darf. Einziger Ort, an dem ihr Vater seine Freiheit ausleben kann, ist die Küche zuhause. Dort ist sein Labor. Dort lassen sich die Gerüche seiner Heimat herstellen. Dort schreibt ihm niemand etwas vor. „Dort koche ich mir die Schweiz zur Heimat.“

Die Mutter versucht alles, um der Familie Halt zu geben. Sie besucht zusammen mit ihrem Mann Schulen und Kindergärten, sie als Afrikaspezialistin, er als Einheimischer aus Sansibar. Dazu trägt sie Mutter Massai-Armbänder und schlingt sich über Jeans und Bluse eine Kanga, ein rechteckiges, buntes Baumwolltuch. „Die Kanga macht sie zu einer weissen Afrikanerin.“ Ein Versuch aber, der keinen Frieden stiftet im Kampf ihres Vaters; keine Wurzeln schlagen zu können mit der Angst, am andern Ort die letzten Wurzeln zu verlieren. Ihr Vater verschwindet, nachdem er wegen einer Bagatelle arbeitslos geworden ist. Mit einem Mal ist er weg. „Mein Vater hat mein Land mitgenommen.“ Und die Erzählerin fürchtet, dass dies nur ein weiterer Schritt in einer endlos scheinenden Kette von Katastrophen sein wird.

„Gott ist für meinen Vater ein Ausländer.“

„In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel“ ist immer wieder durchsetzt von Sätzen, die wie Mantras auftauchen und manchmal ist ein Satz wie ein Monolith aus einer Seit ganz allein. Eine Geschichte, aus der die Autorin nicht aussteigen kann. Eine Geschichte, die einem bewusst macht, wie zerbrechlich das Fundament einer Zehnjährigen sein kann und wie viel Kraft eine junge Seele aufbringen muss, um zusammenzuhalten, was auseinanderzubrechen droht. Nicht nur in ihrem Umfeld, sondern in ihr selbst. Ein wichtiges Buch, weil es von der Ignoranz einer Mehrheit erzählt und dem Schmerz eines jungen Menschen, der sich wie ein Schwelbrand in ein Leben hineinbrennt. Und nicht zuletzt beschreibt Samira El-Maawi die Ausgrenzung aus ihrer eigenen Familie mit Beschreibungen, die mir unter die Haut fahren, die mich anders sehen lernen.

Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit!

Interview mit Samira El-Maawi:

Sie erzählen Ihren Roman aus der Sicht einer Zehnjährigen. Warum diese Perspektive und nicht die einer erwachsenen Frau?

In meiner Arbeit ist es mir wichtig, auch ernsthafte Dinge zu thematisieren, diese aber in einer Leichtigkeit. Ich möchte nicht moralisieren oder die Welt von oben herab erklären. Deshalb drehe und wende ich die Thematik so lange in mir, bis sie kompakt wird, so, dass ich sie quasi transformiert habe. (zum Beispiel die Widersprüche, die Ungerechtigkeiten, die da sind und meine Stimme nicht mehr brauchen, weil sie eigenständig wirken), bis ich sie selber so verarbeitet habe, dass ich sie leicht, ja vielleicht sogar verspielt aus mir herausgeben kann; oder manchmal auch, bis ich weiss, wie ich darüber schreiben kann, sodass wir uns berührt, aber nicht angegriffen fühlen.

Für diese Geschichte suchte ich deshalb eine Sprache, die es mir ermöglichte, beobachtend und nicht bewertend zu schreiben. Ich musste an den Kern gelangen. Ich schälte das Thema, aber auch die Sprache und vermutlich auch die Perspektive, und so kam ich darauf, dass ich in dieser Perspektive am besten schreiben kann. Aber auch einer der Gründe aus einer Kinderperspektive zu schreiben war, dass es mittlerweile schon einige Bücher aus der Perspektive erwachsener Menschen gibt. Ich wollte grundlegend anders an das Thema rangehen. Diese Perspektive schenkte mir eine Freiheit, und so wie es aussieht, auch den Leser*innen.

Ich las Ihren Roman nicht wie einen Roman sonst. Ihr Buch erschien mir viel eher als Vatermeditation. Eine Vatersuche nach innen. Gab es später dann auch die Vatersuche nach aussen?

Die Bezeichnung „Vatermeditation“ ist interessant. Stimmt, die Erzählerin sucht ihren Vater, obwohl er ja physisch anwesend ist. Sie will ihn verstehen, seine Geschichte, ihre andere Seite, seine Heimat, die sie nur durch das Kochen, die Düfte kennt. Ob sie ihren Vater später suchen wird – das weiss ich nicht – dafür müsste ich einen Folgeband schreiben, denke aber nicht darüber nach.

Ich unterrichte an einer Schule, an der auch nicht-weisse Kinder zur Schule gehen. Mit ihrem Buch glaubte ich, etwas von ihrer Verunsicherung in ihrem Blick interpretieren zu können. Liegt nicht genau hier eine Gefahr, wenn Leserinnen und Leser plötzlich glauben, verstehen zu können? Gibt es Verstehen?

Ja, ich glaube es gibt ein Verstehen. Verstehen hat ja auch mit Zuhören zu tun; und Zuhören mit darauf eingehen, ernst nehmen, innehalten, über den Tellerrand hinwegsehen. Darin sehe ich also keine Gefahr, natürlich ist es kein selbst durchlebtes Verstehen. Aber um das geht es ja auch nicht. Die Gefahr lauert dort, so finde ich, wenn Leser*innen denken, es seien einfach Geschichten von Betroffenen, sich zwar von ihnen berühren lassen, aber nicht in die Reflexion gelangen, dass man selber etwas damit zu tun hat. Für mich gehört die Selbstreflexion dazu, nur so kann aus dem Verstehen Bewegung entstehen.

Ihr Buch ist eine Meditation über den Schmerz. Vielfachen Schmerz. Und doch spricht weder Bitterkeit noch Verbitterung. Umso mehr eine ungeheure Kraft und die unbeugsame Hoffnung, den Vater auch in seiner Distanz nicht zu verlieren. Wie viel potenziellen Schmerz man in Vaterschaft mit sich herumträgt, weiss ich als Vater erwachsener Kinder sehr wohl, denn wenn Kinder erwachsen werden, werden die Versäumnisse eines Vaters „unbarmherzig“ gespiegelt. Haben Sie sich mit diesem Buch emanzipiert?

Das Buch ist ja keine 1:1 Biografie, ich hätte es aber vor ein paar Jahren nicht so schreiben können, weil ich selber in einem Prozess war: als Tochter, als Schwarze Schweizerin, als Autorin, als Frau.

Ich sehe es so, dass ich mich mit diesem Buch als Schwarze, Schweizerin und als Autorin emanzipiert habe. Ich habe mir Platz genommen und mir selber eine Stimme gegeben. Jedes Kind muss oder sollte sich irgendwann eine eigene Stimme geben.

Eine Ehe zwischen einem Afrikaner von Sansibar und einer Schweizerin und eine gewachsene Familie mit zwei Töchtern sieht aus wie „fleischgewordene Völkerverständigung“. Was braucht es wirklich?

Oh eine schwierige Frage, auf die ich keine wirklich gute Antwort habe, weil ich selbst viele Fragen noch mit mir herumtrage. Sicherlich braucht es das Wissen, dass es um Entwurzelung geht, dass es auch um Abhängigkeit und Macht gehen kann, natürlich abgesehen von der Liebe und der Verbundenheit!

Was waren die Widerhaken im Schreiben an diesem Buch?

Sich immerzu in eine Kindersprache zu bewegen und den Stil durchzuziehen, mit dem Wissen, dass es keine gängige Form ist. Mir treu zu bleiben, egal was die anderen sagen, egal, dass es ein experimentierfreudiges Buch wird und eine Kinderstimme vielleicht weniger ernst genommen wird.

Aber auch, dass ich einerseits politisch korrekt bin und anderseits das Thema so behandeln wollte, wie es sonst weniger behandelt wird. Mein Anspruch war auch innerhalb des Familiensystems zu zeigen, was ist, wenn ein Elternteil das Kind nicht stärkt, es mit reinzieht in sein Dilemma. Also nicht nur die Gesellschaft nicht entpowernd ist, sondern auch die Familie.

Grundlegend wollte ich in keinen Kampf treten, sondern still hinhalten und diese Stille aushalten, wie auch zutrauen.

Welches Buch lässt Sie nicht los?

„Stone Butch Blues – Träume in den erwachenden Morgen“ von Leslie Feinberg. Es geht um Zugehörigkeit, um Ausgrenzung, um die Stärke in der Gemeinschaft, um eine Welt, die noch nicht bereit war für Diversität – ein Stück Zeitgeschichte. Es ist ein Buch, das berührt und zeigt, wie sich ein Mensch trotz Widrigkeit seinen/ihren Platz, seinen/ihren Raum einnimmt. Ein erstaunliches und mutiges Buch!

Samira El-Maawi, geboren 1980 im Kanton Zürich, absolvierte eine 3-jährige Detailhandelslehre, produzierte danach ihren ersten Dokumentarfilm. Es folgte das Grundstudium an der F&F Filmklasse, Tätigkeiten als Regieassistentin beim Theater und als Casting-/Produktionsassistentin bei Werbefilmen. Sie arbeitete als Schreibcoach und Projektmitarbeiterin im Arbeitsatelier «Verein leben wie du und ich». Heute coacht sie Schreib- und psychosoziale Prozesse und ist als freischaffende Autorin tätig.

Beitragsbild © Franziska Reichel

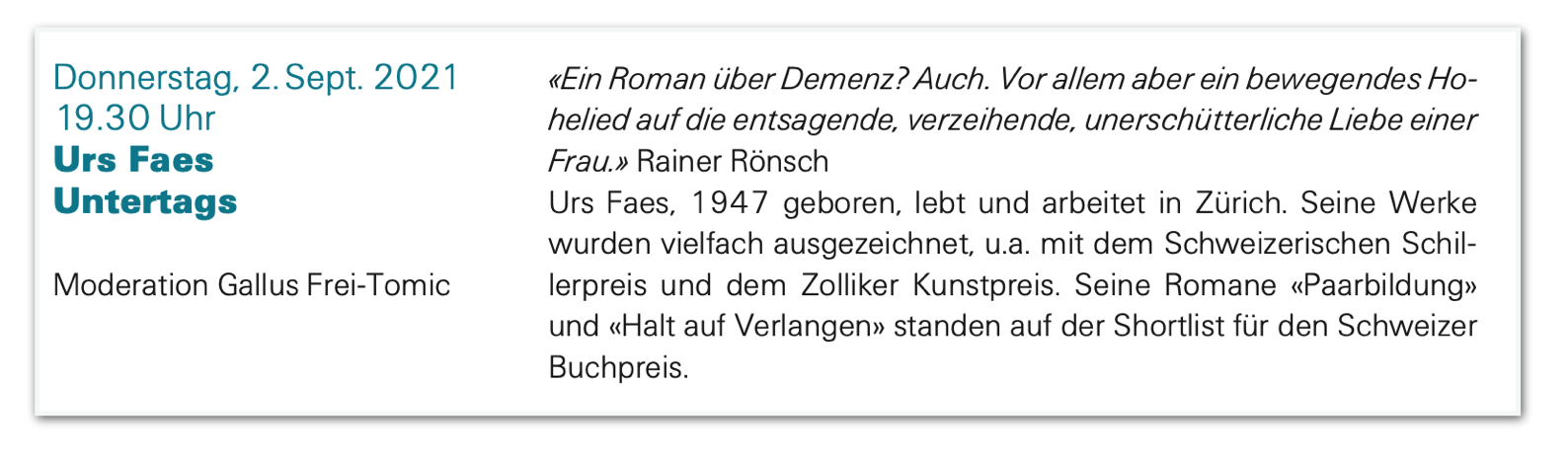

Katharina J. Ferner, 1991 geboren, lebt als Poetin und Performerin in Salzburg. Sie ist Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift &Radieschen sowie der österreichischen Dialektzeitschrift Morgenschtean. 2016–2019 Mitbetreuung der Lesereihe ADIDO (Anno-Dialekt-Donnerstag) in Wien. 2017 Stadtschreiberin in Hausach (D), 2019 Lyrikstipendium am Schriftstellerhaus Stuttgart. Bei Limbus erschien ihr vielbeachtetes Lyrikdebüt «nur einmal fliegenpilz zum frühstück» (2019).

Katharina J. Ferner, 1991 geboren, lebt als Poetin und Performerin in Salzburg. Sie ist Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift &Radieschen sowie der österreichischen Dialektzeitschrift Morgenschtean. 2016–2019 Mitbetreuung der Lesereihe ADIDO (Anno-Dialekt-Donnerstag) in Wien. 2017 Stadtschreiberin in Hausach (D), 2019 Lyrikstipendium am Schriftstellerhaus Stuttgart. Bei Limbus erschien ihr vielbeachtetes Lyrikdebüt «nur einmal fliegenpilz zum frühstück» (2019).