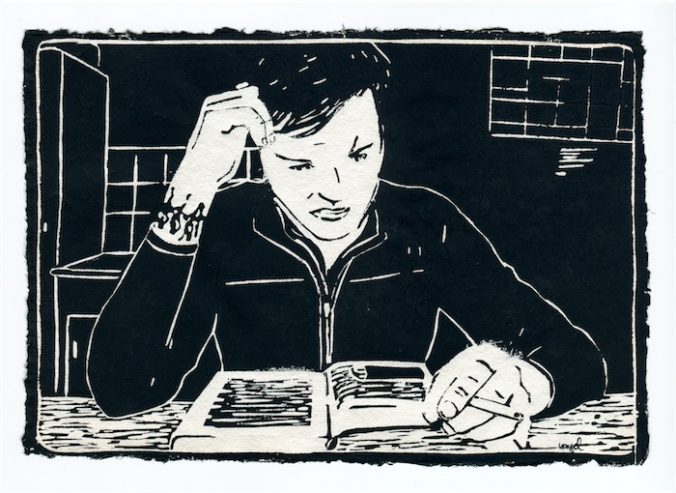

Oskar Roehlers neuer Roman ist sperrig, kantig, und gerade deshalb so empfehlenswert. Er erzählt anders, vielleicht so, wie man das von einem Filmemacher erwarten würde, der seine Geschichte nicht „einfach“ erzählen will, denn seine Bilder schwirren an der Grenze zwischen Realität und Bildern, die von traumatischer Tiefe sind.

Zugegeben, ich kannte Oskar Roehler nicht, wohl aber einen seiner Filme; „Die Unberührbare“ mit der unvergesslichen deutschen Filmikone Hannelore Elsner. Hätte der Klappentext des Buches nichts von Oskar Roehles Filmschaffen erzählt, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, es mit einem Filmemacher zu tun zu haben. Und um noch einmal etwas zuzugeben; Ullstein zählt nicht unbedingt zu meinen Jagdgründen. Aber wie sehr ich mich täuschen kann. Oskar Roehlers eigenwilliger Roman ist ein ungeschliffener Diamant. Ungeschliffen deshalb, weil er sich erfrischend vom Mainstream unterscheidet, weil die Art seines Erzählens eine Unversöhntheit an den Tag legt, die den Roman quer stehen lässt. Er will nicht verstehen, nicht besänftigen, nicht erklären oder ergründen, aber aufreissen und hineinleuchten, selbst wenn die Scheinwerfer die Farben verzerren, Tiefen verschieben.

Oskar Roehler erzählt vom Deutschland seiner Kindheit, den beginnenden 60er-Jahren, als sich die klaffenden Wunden des letzten Krieges zu schliessen begannen (auch wenn der Eiter darunter nicht verschwand!), alles mit dem Aufschwung mitgerissen wurde, Eigenheime aus dem Boden schossen, ein Auto zum Lebensinhalt werden konnte und die hierarchisch, autoritäre Ordnung ins Schwanken geriet.

Eine Gruppe Kinder wächst am Rande eines Dorfes auf, einer schnell hingebauten Siedlung oben auf der „Hut“, einer ewigen Baustelle schlecht gebauter Häuser, in denen die Feuchtigkeit die Wände niemals trocknen lässt. Einem Dorf, das die Zugezogenen mit Argwohn beäugt, das Kreuz am Eingang des Dorfes nicht nur Furcht einflössen sollte, sondern mit aller Deutlichkeit zeigen, wer schon immer da in diesem Dorf das Sagen hatte. Noch sind die Neubauten nicht ans Stromnetz angeschlossen, obwohl die gigantischen Masten in Sichtweite stehen. Die Väter sind an der Arbeit und wenn sie abends nach Hause gehen, dann sind sie müde und wie ihre grau gewordenen Ehefrauen damit beschäftigt, die Familie dorthin zu führen, wo Kühlschrank, Fernseher und Auto endlich zu den Insignien von Wohlstand und kleinem, persönlichen Endsieg werden müssen.

Selbst als man das Dorf zwingt, eine Schule zu erbauen, bleiben Alteingesessene und Neuzugezogene getrennt. Aber die Kinder auf der „Hut“ sind mehrfach getrennt; abgetrennt vom Dorf, von einem Nichtzuhause in Familien, die alle Energie dazu verwenden, am Wohlstand einer neuen Welt teilzuhaben. Die Kinder rotten sich zusammen und erklären den Nachbar Behrend mit seiner Bibliothek zur Leitfigur ihrer Existenz. Einer Existenz, die Kunst zum Fixstern werden lässt und sich Lichtjahre davon entfernt, eine gesicherte Existenz in der örtlichen Sparkasse zu beginnen. Eine Existenz, die den Mangel, die Armut zum Programm macht, entgegen aller Strömungen und Errungenschaften einer prosperierenden Gesellschaft.

„Der Mangel“ ist ein Roman des Widerstands. Gegen Väter mit blitzblanken Hemden, gegen Bausparverträge, gegen ein Vertreter-Leben (in mehrdeutiger Hinsicht!). Und doch erzählt Oskar Roehler von allem anderen als Heldentum. Die Gruppe Kinder wird älter. Dichtung, Wahrhaftigkeit und Kunst brachten Armut und Hunger, hinterlassen eine Mischung von Ängsten und tiefem Trotz.

Oskar Roehler erzählt nicht nur, was ihm durch Erinnerung und Vernunft geblieben ist. Was er erzählt, ist durchsetzt von Bildern, die wie Träume, Alpträume anmuten. Von einer Kindheit weit weg von jeder Idylle und Geborgenheit, den Massstäben der Gegenwart. Von apokalyptischen Szenarien eines Sechsjährigen, der die Welt als Grube mit lehmig, glitschigen Wänden erinnert, dem schon die frühe Kindheit ein Kampf ums blosse Durchstehen und Überleben war.

Oskar Roehles Roman „Der Mangel“ tut weh und das ist gut so. Weh, weil das, was erzählt mit dem Massstab der Gegenwart kaum zu ertragen ist, weil die Gefühle der Lesenden kippen zwischen Abscheu und Faszination.

Ein Bilderrausch!

Oskar Roehler, geboren 1959, ist Schriftsteller und Regisseur. Sein bislang erfolgreichster Film war «Die Unberührbare» mit Hannelore Elsner in der Hauptrolle, in dem Roehler die letzten Jahre im Leben seiner Mutter erzählt. Der Film wurde mit zahlreichen Preisen, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet. Unter dem Titel «Herkunft» veröffentlichte er 2011 einen autobiografisch geprägten Roman, den er unter dem Titel «Quellen des Lebens» (2013) auch verfilmte. Seine Romane erscheinen seit 2011 bei Ullstein. Oskar Roehler ist verheiratet und lebt in Berlin.

Beitragsbild © Gerald von Foris

Cornelia Travnicek erzählt eine Geschichte aus einer Zwischenwelt, nicht nur in seiner Handlung, sondern auch sprachlich. Eine Variante der Peter-Pan-Geschichte, von den verlorenen Jungs, die nie erwachsen werden ,von jenem Feenstaub, mit dem man fliegen kann. Cornelia Travniceks Sprache bleibt schwebend, orientiert sich nicht an einer stringenten Handlung, erzählt nicht nach, sondern zeichnet Bilder, die an Lyrik erinnern. Die Handlung erschliesst sich erst nach und nach und die Bilder, die Cornelia Travnicek malt, erklären nicht, sondern vermitteln Zustände, Wahrnehmungen und Stimmungen. Mag sein, dass es LeserInnen gibt, denen dieser sprachliche Feenstaub zu zauberhaft ist. Wer sich aber auf dieses Leseabenteuer einlässt, wird reich belohnt, belohnt durch Sätze, die ganze Geschichten erzählen, Sprachmelodie, die im wahrsten Sinne des Wortes bezaubert und den Mutigen etwas schenkt, was in der Literatur so nur ganz selten gelingt; Prickeln!

Cornelia Travnicek erzählt eine Geschichte aus einer Zwischenwelt, nicht nur in seiner Handlung, sondern auch sprachlich. Eine Variante der Peter-Pan-Geschichte, von den verlorenen Jungs, die nie erwachsen werden ,von jenem Feenstaub, mit dem man fliegen kann. Cornelia Travniceks Sprache bleibt schwebend, orientiert sich nicht an einer stringenten Handlung, erzählt nicht nach, sondern zeichnet Bilder, die an Lyrik erinnern. Die Handlung erschliesst sich erst nach und nach und die Bilder, die Cornelia Travnicek malt, erklären nicht, sondern vermitteln Zustände, Wahrnehmungen und Stimmungen. Mag sein, dass es LeserInnen gibt, denen dieser sprachliche Feenstaub zu zauberhaft ist. Wer sich aber auf dieses Leseabenteuer einlässt, wird reich belohnt, belohnt durch Sätze, die ganze Geschichten erzählen, Sprachmelodie, die im wahrsten Sinne des Wortes bezaubert und den Mutigen etwas schenkt, was in der Literatur so nur ganz selten gelingt; Prickeln!