Eine junge Frau allein mit sich selbst, ohne Filter, ohne Grenzen, sich selbst und allem andern unmittelbar ausgeliefert. «Null» ist sprachlicher Hardrock, literarischer Sprengstoff.

Zuerst dachte ich, ich müsse das Buch weglegen, es sei nichts für mich, biete bei der Lektüre weder Genuss noch Fluss, legte es wirklich weg, um es nach ein paar Tagen doch noch einmal zu versuchen. „Null“ ist kein Genuss-Roman. Aber der Lesefluss stellt sich dann doch ein, wenn man sich auf die formalen Eigenheiten dieses Buches einlässt.

Als „Null“ 2013 in Norwegen erschien, löste das Buch eine Welle aus, mit Sicherheit deshalb, weil Gine Cornelia Pedersen aus einer Perspektive erzählt, die zumindest mir bisher verborgen blieb, weil ich so nie hätte beschreiben können, einer Perspektive, die entweder ihrer überragenden Einfühlung zu verdanken ist, mit der sie als Schauspielerin in tiefere Sphären eindringen kann – oder ganz persönlichen Erfahrungen. Eine unwichtige Frage, aber als Feststellung während der Lektüre beeindruckend.

„Null“ erzählt von einer jungen Frau, in Rückblenden bis in ihre Kindheit und Schulzeit. Von einer jungen Frau, die sich nur in ganz seltenen und kurzen Phasen dieser für uns normalen Welt zugehörig fühlt. Einer jungen Frau, die immer wieder in einen selbstzerstörerischen Wahn verfällt, permanent kippt zwischen Hass, Verzweiflung und den kurzen Momenten der Hoffnung, doch irgendwo ein Stück Glück zu erhaschen. Aber Konstanz, Ruhe, Geborgenheit, Ausgeglichenheit, all das, was den „zufriedenen Menschen» auszumachen scheint, ist bei der fast permanent leidenden und getriebenen Protagonistin gleich „Null“.

Sie wächst auf dem Land auf, ist schon als Kind eine Aussenseiterin, die ihre Umgebung verunsichert und überfordert. Ihre Eltern trennen sich. Ihre Mutter versucht krampfhaft, ihrer Tochter das zu geben, was ihr aus ihrer Sicht zu fehlen scheint. Statt dessen muss die Mutter bis zur Unerträglichkeit zusehen, wie sich ihre Tochter von Katastrophe zu Katastrophe hangelt, Zerstörungen gegen innen und gegen aussen. Seien es Selbstverletzungen, Drogenexzesse, selbst für die junge Frau unkontrollierbare Sexualität, aber auch Zerstörungen an Menschen und Dingen um sie herum – die junge Frau ist weder von aussen noch durch Medikamente zu bändigen, obwohl alles an ihr nach Erlösung und Hilfe schreit. Immer wieder wird sie in Kliniken eingewiesen, mit Medikamenten abgefüllt oder mit Spritzen sediert. Nichts scheint ihr helfen zu können, ausser ihr grosser Traum, dereinst Schauspielerin zu werden, auf der Bühne zu stehen, in eine andere Haut zu schlüpfen.

„Null“ ist weit weg von Erbauungslektüre. Aber auch weit mehr als Betroffenheits- oder Erfahrungsbericht. Was das Buch, den Roman einzigartig macht, ist seine Form, die Sprache, die Unmittelbarkeit, die die junge Autorin nicht durch verschriftlichte Emotionen zu erzeugen versucht, sondern durch den Duktus ihrer Sprache, ihres Ausdrucks. Gine Cornelia Pedersen setzt jeden Satz. Jeder Satz ein Hilferuf ohne Interpunktion. Die Worte, die Sätze brauchen sie nicht. So wie das Leben der Protagonistin auch ein atemloses ist, ein zerstückeltes, im Stakkato eines grellen Lichts, von Blitz zu Blitz. Nach jedem Satz eine neue Zeile, weil dieses Leben nie in jenen Fluss gerät, den es braucht, um Atem zu schöpfen, zu sich zu kommen.

Zugegeben, die Lektüre schmerzt. Keine Nachttischchenlektüre, denn die Gefahr, dass sich das Gelesene in die eigenen Träume einschleicht, ist gross. „Null“ ist ein Höllentripp, auf den man sich einlassen muss, der mich vorsichtiger werden lässt, nicht zuletzt im Urteil darüber, wie ich Menschen begegne, denen man den Kampf ansieht.

Gine Cornelia Pedersen ist 1986 in Oslo geboren. Für ihren von der Kritik gefeierten ersten Roman Null erhielt sie 2013 den Tarjei Vesaas Debutantpris. Sie studierte Schauspiel an der Kunsthøgskolen in Oslo und und ist als Schauspielerin und Autorin tätig.

Andreas Donat ist Literaturübersetzer und klassischer Pianist in Berlin. Er wurde 1983 in Wien geboren, studierte Skandinavistik an der Universität Wien und Klavierspiel an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, dem Barratt Dues Musikkinstitut in Oslo und der Universität der Künste in Berlin. Andreas Donat übersetzt aus dem Norwegischen, Schwedischen und Dänischen ins Deutsche.

Beitragsbild © Borg Hakon

Als der Nationalsozialismus nach Frankreich überschwappte und grosse Teile des Landes mit der Hauptstadt Paris Teil eines Tausendjährigen Reiches werden sollte und die noch nicht einmal zwanzigjährige Anne Beaumanoir Medizin studierte, schlug sich die junge Studentin auf die Seite des Untergrunds, der Résistance und rettete Juden aus eigener Initiative vor dem sicheren Tod. Nach dem Krieg nahm Anne Beaumanoir ihr Medizinstudium wieder auf und ergriff in den 50ern Partei für die nach Unabhängigkeit strebenden Algerier, die sowohl in Frankreich selbst wie in ihrem Herkunftsland unter der Herrschaft Frankreichs zu leiden hatten. Eine Herrschaft, die sich zu oft an jenen Machtmitteln vergriff, gegen die sich die junge Anne Beaumanoir im besetzten Frankreich zur Wehr setzte. Es muss ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden gewesen sein, dass es der Medizinerin unmöglich machte, das an den Algeriern verübte Unrecht hinzunehmen. Zusammen mit ihrem Mann beteiligte sie sich an Geldbeschaffungsaktionen für den Algerischen Widerstand (FLN), wurde verraten, festgenommen, schwanger eingesperrt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Anne Beaumanoir allerdings entzog sich der Haft spektakulär, schlug sich allein bis nach Algerien durch und beteiligte sich dort nach der Unabhängigkeit am Aufbau eines funktionierenden Gesundheitswesens. Nach dem Putsch der damals noch durchaus liberalen Regierung floh Anne Beaumanoir in die Schweiz, wo sie in einer Klink als Neurophysiologin bis zu ihrer Pensionierung arbeitete. Bis in die Gegenwart engagierte sie sich gegen Faschismus und Rassismus, hielt Vorträge und besuchte Schulen.

Als der Nationalsozialismus nach Frankreich überschwappte und grosse Teile des Landes mit der Hauptstadt Paris Teil eines Tausendjährigen Reiches werden sollte und die noch nicht einmal zwanzigjährige Anne Beaumanoir Medizin studierte, schlug sich die junge Studentin auf die Seite des Untergrunds, der Résistance und rettete Juden aus eigener Initiative vor dem sicheren Tod. Nach dem Krieg nahm Anne Beaumanoir ihr Medizinstudium wieder auf und ergriff in den 50ern Partei für die nach Unabhängigkeit strebenden Algerier, die sowohl in Frankreich selbst wie in ihrem Herkunftsland unter der Herrschaft Frankreichs zu leiden hatten. Eine Herrschaft, die sich zu oft an jenen Machtmitteln vergriff, gegen die sich die junge Anne Beaumanoir im besetzten Frankreich zur Wehr setzte. Es muss ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden gewesen sein, dass es der Medizinerin unmöglich machte, das an den Algeriern verübte Unrecht hinzunehmen. Zusammen mit ihrem Mann beteiligte sie sich an Geldbeschaffungsaktionen für den Algerischen Widerstand (FLN), wurde verraten, festgenommen, schwanger eingesperrt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Anne Beaumanoir allerdings entzog sich der Haft spektakulär, schlug sich allein bis nach Algerien durch und beteiligte sich dort nach der Unabhängigkeit am Aufbau eines funktionierenden Gesundheitswesens. Nach dem Putsch der damals noch durchaus liberalen Regierung floh Anne Beaumanoir in die Schweiz, wo sie in einer Klink als Neurophysiologin bis zu ihrer Pensionierung arbeitete. Bis in die Gegenwart engagierte sie sich gegen Faschismus und Rassismus, hielt Vorträge und besuchte Schulen.

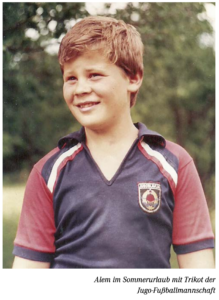

Und doch ist „Das achte Kind“ nicht einfach eine Milieugeschichte nach dem Muster „Ein Mann will nach oben“. So wie die Gesellschaft im ehemaligen Jugoslawien nach dem Tod Titos auseinanderbricht, der einstige Vielvölkerstaat, den Tito zum Musterstaat erklärte und in den Jahren 1991 bis 1999 in einen wirren Krieg versinkt, so kämpfen Familien und Ehen an den steinernen Strukturen einer männerdominierten Gesellschaft. Und so wie sich die Gesellschaft in den 80ern und 90ern in Deutschland das Mäntelchen der Rechtschaffenheit und des immerwährenden Fortschritts jeden Abend zufrieden einbürstet, so tief verborgen sitzt die Lüge und die Unfähigkeit, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Alem wächst in genau diesen Kräften auf, in Kräften, die die einen zerreissen und den anderen alles abfordern, um nicht unterzugehen.

Und doch ist „Das achte Kind“ nicht einfach eine Milieugeschichte nach dem Muster „Ein Mann will nach oben“. So wie die Gesellschaft im ehemaligen Jugoslawien nach dem Tod Titos auseinanderbricht, der einstige Vielvölkerstaat, den Tito zum Musterstaat erklärte und in den Jahren 1991 bis 1999 in einen wirren Krieg versinkt, so kämpfen Familien und Ehen an den steinernen Strukturen einer männerdominierten Gesellschaft. Und so wie sich die Gesellschaft in den 80ern und 90ern in Deutschland das Mäntelchen der Rechtschaffenheit und des immerwährenden Fortschritts jeden Abend zufrieden einbürstet, so tief verborgen sitzt die Lüge und die Unfähigkeit, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Alem wächst in genau diesen Kräften auf, in Kräften, die die einen zerreissen und den anderen alles abfordern, um nicht unterzugehen.