Monte Sano, eine Insel weit draussen im Atlantik, ein einziges Hotel über einer Bucht, zu erreichen nur mit einer Fähre. Paula hat tief in die Tasche gegriffen, um dort hin zu kommen, möglichst weit weg von dem Schlamassel, aus dem sie sich zuhause nicht mehr zu winden wusste. Eine Reise, weit über die Grenzen hinaus.

Paula ist Richterin und nimmt sich eine Auszeit. Vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Auszeit. Vielleicht auch nicht bloss eine Auszeit von alldem, was sie immer weniger frei atmen liess. Kurz bevor sie ihre Sachen packte, machte man ihr auch noch den Vorwurf, ihr fehle es an Empathie. Ausgerechnet. Und da war auch noch Henrik. In maximaler Distanz will sie ihre gebeutelte Seele baumeln lassen, die Sonne geniessen, ein Buch lesen, ein bisschen spazieren.

Das Hotel auf der Insel ist in die Jahre gekommen, obwohl man davon im Hotel selbst nichts merkt. Nicht einmal 40 Zimmer, ein ausgesuchtes Unterhaltungsprogramm, Gastronomie vom Feinsten, die Insel ein einziger Garten. Auf der anderen Seite der Insel soll sich eine Forschungsstation befinden, abgeriegelt, von der Hotelseite her nicht zu erreichen. Und weil das Hotel der einzige Grund ist, hierher zu kommen, bleibt der Steg in der Buch auch meistens leer. Aber Paula langweilt sich schnell. Mag sein, dass es an daran liegt, dass sie allein angereist ist, dass sie keine Lust verspürt, an den organisierten Geselligkeiten teilzunehmen, dass sie gar niemanden kennenlernen will, dass sie ihre Ruhe haben will. Zur Langeweile gesellt sich der Frust darüber, dass Paula genau spürt, dass die grösstmögliche Distanz nur ein dumpfer Versuch ist, etwas zurückzulassen, was man doch überall mit sich herumschleppt. Irgendwann fügt sie sich in den Hotelrhythmus, weil sie merkt, dass sie hier nicht finden wird, worauf sie hoffte. Ausser den wenigen Momenten in jener Bucht, etwas vom Hotel entfernt, im leisen Schauer einer undeutlichen Bedrohung.

Aber dann plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Paula versäumt die ausgemachte Fähre zurück aufs Festland. Weil ihr Zimmer bereits wieder vermietet ist, wird sie in eine leeren Personalzimmer einquartiert. Und als sie nach einer langen Nacht aufwacht, ist nicht nur das Fenster von einem eigenartigen Niederschlag trübe, sondern das ganze Hotel leer. Aus einem nicht beschlagenen Fenster sieht sie, dass kein Blatt geblieben ist, die ganze Insel von einer Art Schnee bedeckt, alle Bäume kahl und die Sonne nur durch einen Schleier sichtbar. Irgendetwas musste passiert sein. Man hatte das Hotel evakuiert – und sie vergessen.

Weil Paula annehmen muss, dass alles ausserhalb des Gebäudes lebensfeindlich geworden ist, bunkert sie sich ein, stets in der Hoffnung, irgendwann werde irgendwer auftauchen, um sie zurück in ihr Leben zu bringen. Aber niemand kommt. Nach Wochen ohne jeglichen Kontakt zur Aussenwelt macht sich Paula mit dem was an haltbarem Proviant übriggeblieben ist auf auf die andere Seite der Insel. Hin zu dieser Forschungsanstalt, 100 Kilometer quer durch ein totes Eiland, stets mit der Angst, sich mit zu vergiften. Ein Tripp, der mit schwindenden Vorräten zu einem Tripp in den flirrenden Wahrnehmungen zwischen Wahnsinn, Panik und Momenten glasklarer Einsichten wird. Und in ebenjener unwirklichen Umgebung begegnet sie den Geistern unmittelbar, vor denen sie mit ihrer Reise zu Beginn entfliehen wollte.

Doris Konradis Roman „Aber die Insel“ ist kein Abenteuerroman, und doch ist er einer. Ein Abenteuer einer Verwandlung. Paula beginnt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ultimativ. „Aber die Insel“ ist keine Robinsonade, und doch ist er eine, eine Gestrandete, Ausgesetzte, Verlorene, Vergessene. „Aber die Insel“ ist auch kein Endzeit- oder Ökoroman, aber vielleicht doch. Paula erfährt nach und nach, was die Gründe für die Zerstörungen, das ausgelöschte Leben auf der Insel sein müssen. Paula wandelt sich zu einer anderen. In den Monaten auf der Insel ändert sich alles, am meisten in ihr selbst.

Ich nahm das Buch rein zufällig in die Hand, begann zu blättern und hätte es nach nicht einmal einer Seite auf die Seite gelegt. Aber ich blieb hängen, erstaunt, beeindruckt, verblüfft. Doris Konradis Roman ist sprachlich überzeugend ohne Irritation konstruiert, eine Reise in die Tiefe ohne störendes oder effekthaschendes Beigemüse. Ein Roman, der ein Wagnis beschreibt, ein Roman mutig geschrieben!

Interview

Inselgeschichten, in der Literatur oder im Film, haben eine lange Tradition und strahlen ungeheure Faszination aus. Nicht zuletzt darum, weil das Geschehen auf einen scheinbar überblickbaren Kleinkosmos reduziert wird. Was war die Initialzündung zum Schreiben dieses Romans? Eine „Inselerfahrung»?

Mehr als die Insel stand am Anfang des Schreibens das Urlaubshotel im Vordergrund. Ein Ort des Luxus‘, der in seinen Abläufen überall auf der Welt ähnlich ist. Sich etwas leisten, den Urlaub, eine Auszeit, das gute Leben in exotischer Umgebung, ist zu einem Credo unserer Lebensweise geworden. Viele haben diesen Wunsch, aber global betrachtet bringt uns diese Art zu denken in eine zunehmend ausweglosere Lage.

Eine junge Frau flieht vor ihrem Leben. Sie ist Richterin. Doch eigentlich eine Aufgabe, mit der man Ordnung in eine Schieflache bringen soll. Ausgerechnet sie, die sich in maximale Distanz zu ihrem bisherigen Leben zu bringen versuchte, kämpft sich auf einer Insel durch ein aus allen Fugen geratenes Gleichgewicht, quer durch eine Insel, auf der die Apokalypse einbrach, alles Leben ausgelöscht wurde. Sie begrenzen die Katastrophe auf eine Insel. Von einer Insel kann man sich retten. Von der Erde kaum. Wollten Sie ihrer Protagonisten die eine Chance nicht verwehren?

Es ist richtig, dass ich offene Enden mag, es gern dem Leser, der Leserin überlasse, welche Schlüsse gezogen werden. Das ist vielleicht die Hoffnung, ohne die ich selbst nicht leben möchte, die Hoffnung darauf, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, Lösungen zu finden. Inzwischen liegt mir eine endzeitliche Klimadystopie und Naturzerstörung zu nah an dem, was wir in der Realität erleben, um darüber zu schreiben. Über reale Politik mag ich oft gar nicht nachdenken, als Schriftstellerin brauche ich diese Hoffnung.

Viele Bilder aus Ihrem Roman sind archetypisch. Eine Inselidylle, ein Mensch kämpft sich allein durch die Katastrophe, allein in einem Hotel, die Welt im Würgegriff derer, die sich über die Ordnung der Natur hinwegsetzen… Ihr Roman ist eine Versuchsanordnung: Was passiert mit einem Individuum, wenn man aller Sicherheit beraubt wird. Das sind existenzielle Fragen. Fragen, die mit weltweiten Pandemien und Klimaängsten nachvollziehbar sind. Sind wir letztlich mit uns allein?

Es wird viel von individueller Freiheit gesprochen, dazu gehört auf der anderen Seite auch das Alleinsein. Doch oft fehlt der Mut, es für sich selbst zu bejahen und Verantwortung zu übernehmen. Meistens höre ich „die Politik“ muss etwas tun, „der Staat“ ist in der Pflicht. Hinter diesen Phrasen kann man sich als Individuum gut verstecken. Ich finde es wichtig, das Denken nicht zu begrenzen, was auch beinhaltet, sich seinen Ängsten auszusetzen und Sicherheit nicht als selbstverständlich anzusehen.

Schon als Zitat vor Ihrem Roman steht ein Satz von Wolfgang Herrndorf; „Als Gegensatz zur Zivilisation wird oft Barbarei genannt, doch ein passendes Wort wäre im Grunde Einsamkeit». Viele Menschen haben während der Pandemie erfahren, was Einsamkeit bedeutet. Wie nahe sie an der „Zivilisation» ist, wie schnell wir in Einsamkeit hineinfallen, auf eine Insel in uns selbst. Wir leben zwar in einer Welt, die so fleissig kommuniziert wie noch nie. Gleichzeitig vereinsamen Menschen mitten drin. Ihre Protagonistin erwacht gleich mehrfach. Was müssen wir tun, dass wir aufwachen?

Das Zitat von Wolfgang Herrndorf drückt viel von dem aus, was mir beim Schreiben des Romans durch den Kopf ging. Zivilisation bedeutet, in einem Regelsystem mit anderen zu leben. Meine Protagonistin erlebt, dass diese Regeln nicht mehr gelten in ihrer Situation. Sie ist dadurch gezwungen, die Welt mit anderen Augen zu sehen als bisher, was auch frühere Entscheidungen in Frage stellt. Das, was wir Zivilisation nennen, ist stark positiv konnotiert, hat aber auch hingeführt, wo wir heute stehen. Einen Schritt zurücktreten und wahrnehmen, was geschieht lohnt sich in jedem Fall.

Ein Strand, ein Hotel, Sonne, gutes Essen, ein perfektes Unterhaltungsangebot – so, wie sich die meisten den perfekten Urlaub vorstellen. Und dann implodiert das Geschehen. Nichts erinnert an die Hochglanzidylle. Aus der Idylle, dem Paradies wird eine Hölle. Ist „Schreiben» so wie das „Lesen» nicht auch ein Fluchtversuch?

Für mich ist Fiktion – und Kunst überhaupt – keine Flucht. In der Fiktion kann ich genau diesen Schritt zurücktreten und damit vielleicht die Dinge klarer sehen. Nicht umsonst bekämpfen Despoten immer die Kunst in all ihren Ausdrucksformen, so auch die Literatur. Denken wir nur an Afghanistan, mit welcher Macht Frauen das Lesen vorenthalten wird. Jede Kunst kann subversiv sein oder zum Nachdenken anregen. Vor allem aber vermittelt sie ein Gefühl für das, was ist oder was sein könnte. Für mich kondensiert sich in der Fiktion die Essenz des Lebens.

Doris Konradi (1961) lebt als freie Autorin in Köln. Nach ihrem Abschluss als Diplomvolkswirtin wandte sie sich der Arbeit in kulturellen Organisationen zu, bildete sich fort in Drehbuchschreiben, tanzte viele Jahre bei der Wigman-Schülerin Katharine Sehnert, lernte Cellospielen. Dem Schreiben widmete sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Die erste Kurzgeschichte «Freunde von Lula» gewann den 3. Preis beim Bettina-von-Arnim Wettbewerb 2003. Danach folgte ihr Debütroman «Fehlt denn jemand». Seit 2014 interdisziplinäre Projekte mit Künstler:innen aus verschiedenen Bereichen. Für ihre Arbeit erhielt Doris Konradi zahlreiche Auszeichnungen.

Beitragsbild © Malin Kundi

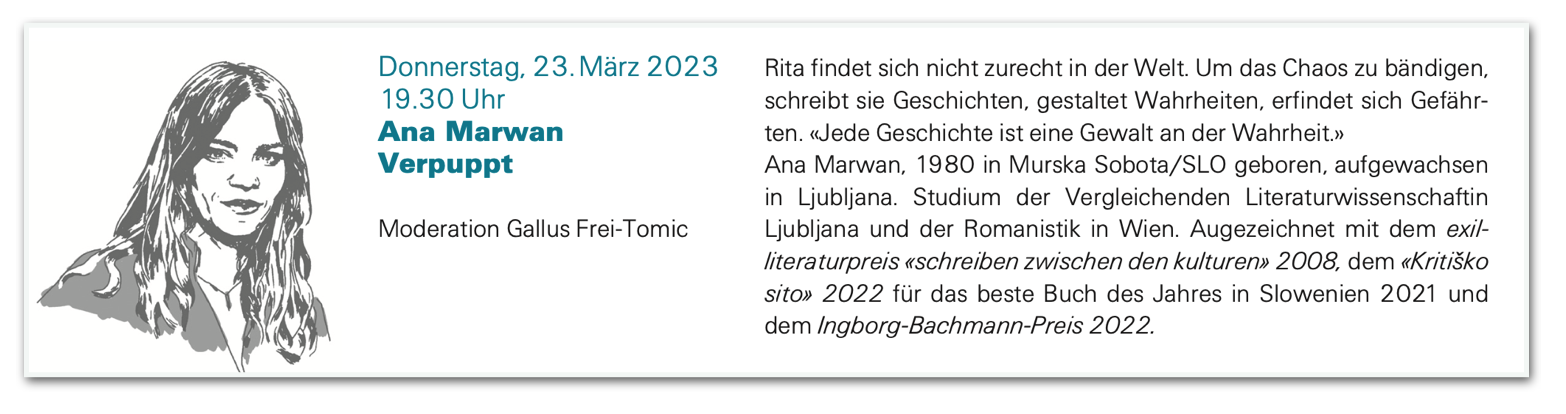

Ana Marwan, 1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaftin Ljubljana und der Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin in Wien und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Augezeichnet mit dem exilliteraturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ 2008, dem Kritiško sito 2022 für das beste Buch des Jahres in Slowenien 2021 und dem Ingeborg- Bachmann-Preis 2022. „

Ana Marwan, 1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaftin Ljubljana und der Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin in Wien und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Augezeichnet mit dem exilliteraturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ 2008, dem Kritiško sito 2022 für das beste Buch des Jahres in Slowenien 2021 und dem Ingeborg- Bachmann-Preis 2022. „