Ein literarisches Roadmovie, eine Geschichte um unberechenbare Väter und Töchter, denen es schwer fällt, sich von diesen zu emanzipieren. Lucy Fricke erzählt gekonnt, webt in einzelne Szenen gleichermassen viel Leben und Theatralik ein, dass man diese noch einmal und noch einmal lesen will.

«Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um meine Eltern zu retten.»

Marthas Vater hatte drei Jahrzehnte lang gefehlt, war nie da, als sie ihn gebraucht hätte. Und nun will er, dass Martha ihn, den Todkranken, zum Sterben in die Schweiz begleitet. Betty, ihre Freundin, glaubt, ihr Vater sei tot, irgendwo in Italien begraben. Aber vielleicht auch nicht. Betty, Martha und Marthas Vater Kurt fahren im Auto los. Zwei Freundinnen, die sich schon Jahrzehnte kennen und Kurt, der Todkranke auf der Rückbank, der sein Leben kommentiert.

«Im Notfall brauchst du keine Freunde. Im Notfall brauchst du einen guten Arzt oder einen Anwalt. Freunde brauchst du für die guten Zeiten, die schlechten schaffst du auch allein. Für das Glück brauchst du Freunde. Wer kann denn alleine feiern? Das Glück kannst du teilen, aber nicht das Leid. Das Leid wird immer nur verdoppelt.»

Aber bald wird klar, dass Kurt Sterbewunsch nur Vorschub leisten sollte für seinen eigentlichen Plan, den die beiden Frauen und schon gar nicht seine Tochter gutgeheissen hätten, für den Martha und Betty nie mit ihm in sein Auto gesessen wären. Kurt will nach Stresa in Italien. In Stresa lebt Francesca. Francesca habe sich letzthin wieder gemeldet, eine alte Liebe. «Ich lasse dich kein zweites Mal allein», habe sie gemeint.

Nach dieser Offenbarung steht das Auto irgendwo am Strassenrand stehen, Warnblinker sind an. Die Situation droht zu eskalieren. So reiten Väter ihre Töchter und Söhne in Situationen, aus denen man nicht ohne sie zurückfindet. «Zum Sterben fährst du mich, aber zum Lieben hättest du mich niemals gefahren.»

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.

«Ich wollte spucken auf mich, die ich zu lange geglaubt hatte, es sei nicht möglich, sich von seiner eigenen Geschichte zu befreien.»

«Töchter» ist ein Buch über Väter. Die Geschichte zweier Frauen, die sich von der emotionalen Dominanz ihrer Väter zu befreien versuchen. «Unsere Väter waren nicht verlässlich, je mehr wir von ihnen erfuhren, desto weniger wussten wir.» Ein Buch über Freundschaft, eine Frauenfreundschaft, die auszuhalten versucht, was man alleine nie durchstehen würde. Ein Roadtrip von Deutschland durch die Schweiz und Italien bis nach Griechenland. Die Suche zweier Frauen nach Gewissheit und Klarheit bis auf eine kleine Insel mitten auf dem Meer. So wie sich Betty auf dem Trip von ihrer Abhängigkeit von Antidepressiva zu befreien versucht, so ist die turbulente Reise eine Befreiung von Lügen. Und nicht zuletzt ist «Töchter» ein freches Buch über den Sehnsuchtsort Italien.

«Italien macht dich pathetisch, behauptete Martha. Womit sie recht hatte. Dieses Land kitzelte am Drama, und dafür war ich empfänglich.»

Überzeugend am Roman aber ist viel mehr als bloss die Story, die immer wieder Haken schlägt. Es ist das Ausbleiben plumper Psychologie, das Aufblitzen von Groteske und Witz, die Tatsache, dass Lucy Friede die Geschichte nie nur in die Nähe von Sentimentalität abrutschen lässt. Es sind die sprachliche «Schamlosigkeit», entlarvende Ehrlichkeit, erfrischende Frechheit und die überraschende Tiefe, die mich überzeugen. Nach der Lektüre ist Lucy Frickes Buch voll mit Bleistiftmarkierungen und Stellen, die ich noch einmal lesen möchte. Als wolle man den Teller blank lecken!

Ein Interview mit Lucy Fricke:

Ich finde es spannend, wie sich dieses Verhältnis verändern kann, wie sich Abhängigkeiten und Bedürfnisse ändern, manchmal auch umkehren.

Es gibt in ihrem Roman so viele Textstellen, die in vielerlei Hinsicht aufblitzen. Sei es Weisheit, Frechheit, Groteske, Humor, Überraschung. Ganz offensichtlich liegt Ihnen weit mehr daran, als bloss eine spannende Geschichte zu erzählen. Was treibt Sie beim Schreiben?

Das klingt pathetisch, aber mich treibt die Suche nach einer Wahrhaftigkeit. Keine Klischees, keine Filter, kein Schönreden. Der Humor ist bei der Suche nach Wahrheit äußerst hilfreich. Wenn ich, wie jetzt, wochenlang nicht schreibe, dann merke ich zudem, wie sehr das Schreiben mir Halt gibt, mich regelrecht zusammen und aufrecht hält.

„Töchter“ ist eine Geschichte über Freundschaft. Martha und Betty erleben gemeinsam eine Berg- und Talfahrt weit weg vom Alltag. Betty muss vom Schicksal gezwungen werden, Martha wühlt schon ein Leben lang. Zwei Archetypen im Umgang mit der Vergangenheit. Wer „Frieden“ finden will, muss sich stellen. Ganz offensichtlich eine Eigenschaft, die unserer Gesellschaft im breiter abzugehen scheint. „Töchter“ ist auch ein Sehnsuchtsroman; Sehnsucht nach Klarheit, Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft, Sehnsucht nach „Italien“. Spiegeln sich darin Ihre Sehnsüchte?

Michael Köhlmeier prügelte mit seiner Rede zum Holocaust-Gedenken in Wien den Umgang mit Geschichte, die Politik gegenüber Flüchtlingen. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, die sich der Geschichte, der Wirklichkeit stellt. Je näher wir uns an den Rändern der Katastrophen bewegen, desto deutlicher verschliessen wir Augen, Ohren und Münder. Martha und Betty stellen sich, mehr oder weniger gezwungen. Wir treten ja nicht einmal am Ort, wenn wir uns der Vergangenheit entziehen. Warum verlangt man von den SchriftstellerInnen mehr, als dass sie nur unterhalten?

Gute Frage. Die stelle ich mir auch oft. Ich halte es für ein Missverständnis, dass SchriftstellerInnen mehr vom Leben und der Welt wissen als andere. Wir sind genauso ahnungslos wie der Rest. Wir denken bloß mehr nach, das ist unser Job, wir ringen härter um eine Haltung. Wir geben unser Bestes, aber klüger sind wir nicht.

Verraten Sie mir, was sie lesen und warum Sie es lesen?

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Titelfoto: Sandra Kottonau

allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter.

allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter. Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

Yaël Inokai, (vormals Pieren) geboren 1989, arbeitete als Fremdenführerin. Sie veröffentlichte in verschiedenen Literaturzeitschriften und war Hildesheimer Stadtschreiberin. Nach ihrem viel beachteten Debüt „Storchenbiss“ (2012) legte sie 2017 mit „Mahlstrom“ ihren zweiten Roman vor. Barbara, die sich mit zweiundzwanzig im Fluss ertränkt. Ihr Tod, der im ganzen Dorf die Telefone schellen lässt, bringt die anderen zum Reden. Mahlstrom erzählt die

Yaël Inokai, (vormals Pieren) geboren 1989, arbeitete als Fremdenführerin. Sie veröffentlichte in verschiedenen Literaturzeitschriften und war Hildesheimer Stadtschreiberin. Nach ihrem viel beachteten Debüt „Storchenbiss“ (2012) legte sie 2017 mit „Mahlstrom“ ihren zweiten Roman vor. Barbara, die sich mit zweiundzwanzig im Fluss ertränkt. Ihr Tod, der im ganzen Dorf die Telefone schellen lässt, bringt die anderen zum Reden. Mahlstrom erzählt die  Geschichte sechs junger Menschen, die in einer dicht verwobenen Dorfgemeinschaft herangewachsen sind. Zugleich geschützt und bedroht von den engen Banden, sind sie im Erwachsenenleben angekommen und stecken doch noch knietief in ihrer Kindheit. Erst Barbaras Selbstmord bringt den Stein ins Rollen und zwingt die Übriggebliebenen, sich mehr als zehn Jahre nach dem Verbrechen dem Geschehenen zu stellen.

Geschichte sechs junger Menschen, die in einer dicht verwobenen Dorfgemeinschaft herangewachsen sind. Zugleich geschützt und bedroht von den engen Banden, sind sie im Erwachsenenleben angekommen und stecken doch noch knietief in ihrer Kindheit. Erst Barbaras Selbstmord bringt den Stein ins Rollen und zwingt die Übriggebliebenen, sich mehr als zehn Jahre nach dem Verbrechen dem Geschehenen zu stellen.

dem anderen bleiben wird, wenn sein Bruder Carl die Villa übernehmen wird. Olof nimmt die Dinge in die Hand, auch im übertragenen Sinn. Dinge, die einst in anderen Händen unentbehrlich waren und nun, in einem anderen Leben, unter anderen Umständen, dem Nachfolgenden mehr als entbehrlich werden; Überbleibsel, Müll, Ballast, der unweigerlich in einer Grube landet.

dem anderen bleiben wird, wenn sein Bruder Carl die Villa übernehmen wird. Olof nimmt die Dinge in die Hand, auch im übertragenen Sinn. Dinge, die einst in anderen Händen unentbehrlich waren und nun, in einem anderen Leben, unter anderen Umständen, dem Nachfolgenden mehr als entbehrlich werden; Überbleibsel, Müll, Ballast, der unweigerlich in einer Grube landet. Johan Bargum, geboren 1943 in Helsinki, gilt als einer der prominentesten finnlandschwedischen Autoren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele und zahlreiche Theaterstücke, welche weltweit aufgeführt werden. Sein schriftstellerisches Werk wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Johan Bargum lebt in Espoo. Der Übersetzer Karl-Ludwig Wetzig, Jahrgang 1956, war Lektor an der Universität Reykjavík und arbeitet heute als Autor und Übersetzer aus den nordischen Sprachen. Er hat u. a. Jón Kalman Stefánsson, Gunnar Gunnarsson und Hallgrimur Helgason ins Deutsche übertragen. Karl-Ludwig Wetzig lebt in Den Haag.

Johan Bargum, geboren 1943 in Helsinki, gilt als einer der prominentesten finnlandschwedischen Autoren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele und zahlreiche Theaterstücke, welche weltweit aufgeführt werden. Sein schriftstellerisches Werk wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Johan Bargum lebt in Espoo. Der Übersetzer Karl-Ludwig Wetzig, Jahrgang 1956, war Lektor an der Universität Reykjavík und arbeitet heute als Autor und Übersetzer aus den nordischen Sprachen. Er hat u. a. Jón Kalman Stefánsson, Gunnar Gunnarsson und Hallgrimur Helgason ins Deutsche übertragen. Karl-Ludwig Wetzig lebt in Den Haag.

Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet.

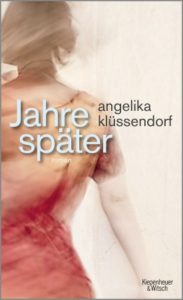

Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet. Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!

Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!

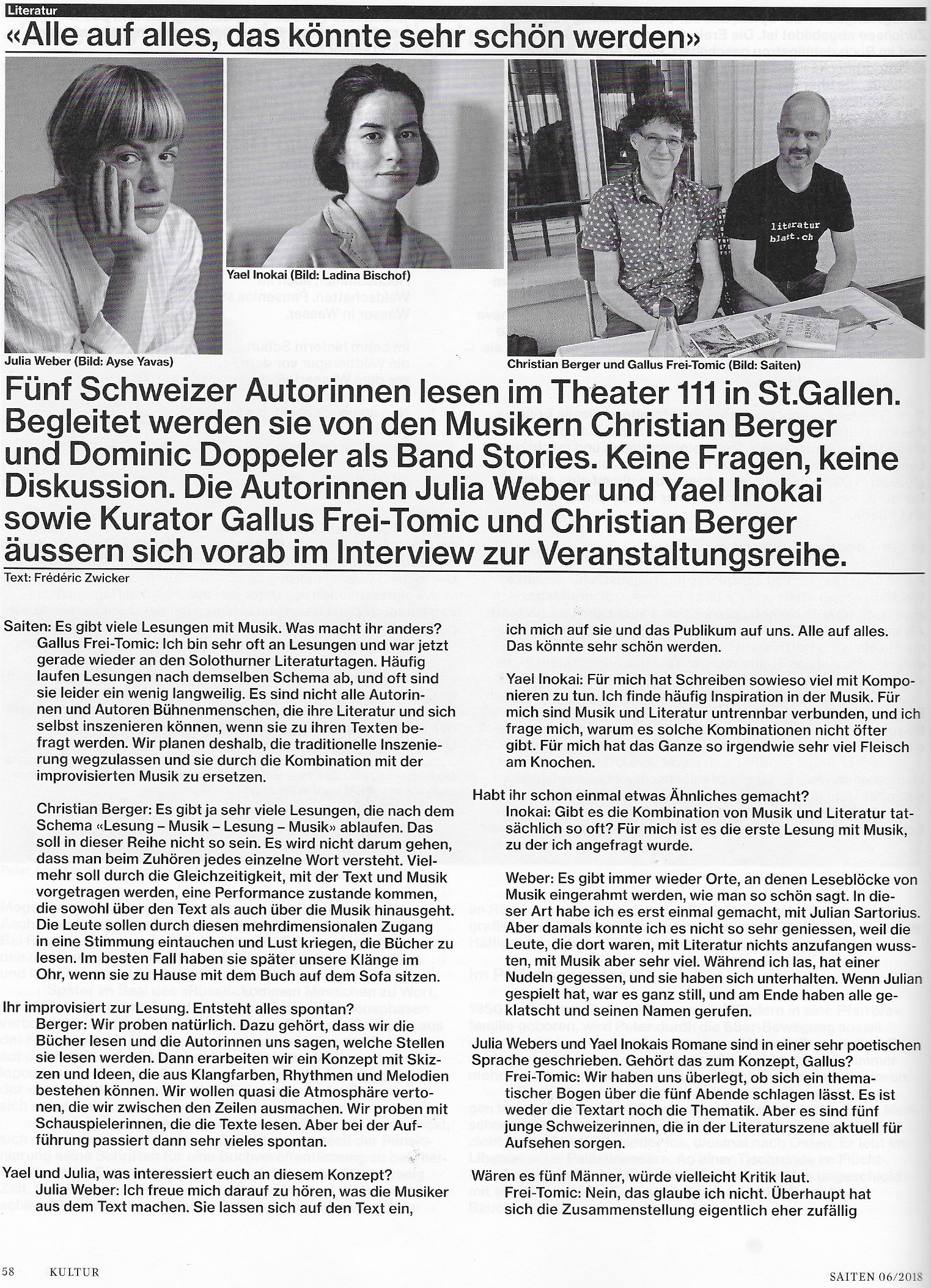

vorgetragenen Text treten. Die Musik reagiert auf den Text, entgegnet ihm, Zwiespache haltend. Im Idealfall sogar soll die Musik auf das Auftreten der Autorin reagieren. Christian Berger und Dominic Doppler beschäftigen sich dabei im Vorfeld intensiv mit den gemeinsam vereinbarten Textstellen aus den jeweiligen literarischen Texten. Trotzdem bleibt viel Freiheit, viel Risiko, viel Abenteuer, sowohl für die Akteure im kleinen Theater 111, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dem Wagnis aussetzen werden. (Wie klingt die Musik? Hören Sie

vorgetragenen Text treten. Die Musik reagiert auf den Text, entgegnet ihm, Zwiespache haltend. Im Idealfall sogar soll die Musik auf das Auftreten der Autorin reagieren. Christian Berger und Dominic Doppler beschäftigen sich dabei im Vorfeld intensiv mit den gemeinsam vereinbarten Textstellen aus den jeweiligen literarischen Texten. Trotzdem bleibt viel Freiheit, viel Risiko, viel Abenteuer, sowohl für die Akteure im kleinen Theater 111, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dem Wagnis aussetzen werden. (Wie klingt die Musik? Hören Sie

Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut.

Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut. Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

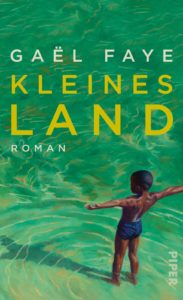

Ehe der Eltern immer mehr zu Maskerade wird, bis sie auseinanderbricht und Gabriels Mutter das Haus verlässt. Das Paradies beginnt zu bröckeln. Aber auch im Land rumort es. Obwohl die ersten freien Präsidentschaftswahlen Grund zur Hoffnung wären, stirbt diese, durch Morde und Attentate. Das empfindliche Ungleichgewicht im Land beginnt zu kippen. Gabriel und seine Freunde hören in der Ferne Schüsse. Das Personal in Gabriels Elternhaus erscheint nicht zur Arbeit und die Schule bleibt geschlossen. Angst schleicht sich ein. Ein Gefühl, das Gabriel so nicht kannte. «Da kann ich in meinem Gedächtnis wühlen, wie ich will, ich komme nicht mehr auf den Moment, ab dem es uns nicht mehr reichte, das bisschen zu teilen, was wir besassen, und wir keinem mehr trauten, jeden als Gefahr ansahen, eine unsichtbare Grenze zogen gegen die Aussenwelt, unser Viertel zur Festung erklärten und unsere Sackgasse zum Sperrgebiet.»

Ehe der Eltern immer mehr zu Maskerade wird, bis sie auseinanderbricht und Gabriels Mutter das Haus verlässt. Das Paradies beginnt zu bröckeln. Aber auch im Land rumort es. Obwohl die ersten freien Präsidentschaftswahlen Grund zur Hoffnung wären, stirbt diese, durch Morde und Attentate. Das empfindliche Ungleichgewicht im Land beginnt zu kippen. Gabriel und seine Freunde hören in der Ferne Schüsse. Das Personal in Gabriels Elternhaus erscheint nicht zur Arbeit und die Schule bleibt geschlossen. Angst schleicht sich ein. Ein Gefühl, das Gabriel so nicht kannte. «Da kann ich in meinem Gedächtnis wühlen, wie ich will, ich komme nicht mehr auf den Moment, ab dem es uns nicht mehr reichte, das bisschen zu teilen, was wir besassen, und wir keinem mehr trauten, jeden als Gefahr ansahen, eine unsichtbare Grenze zogen gegen die Aussenwelt, unser Viertel zur Festung erklärten und unsere Sackgasse zum Sperrgebiet.» Gaël Faye, 1982 in Burundi geboren, wuchs als Kind einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters auf, bevor er 1995 als Folge des Bürgerkriegs nach Frankreich flüchten musste. Nach dem Ende seines Wirtschaftsstudiums arbeitete er zwei Jahre als Investmentbanker in London, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um dort als Autor, Musiker und Sänger zu arbeiten. Sein erster Roman »Kleines Land« war nominiert für den Prix Goncourt und erhielt unter anderem den Prix Goncourt des Lycéens.

Gaël Faye, 1982 in Burundi geboren, wuchs als Kind einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters auf, bevor er 1995 als Folge des Bürgerkriegs nach Frankreich flüchten musste. Nach dem Ende seines Wirtschaftsstudiums arbeitete er zwei Jahre als Investmentbanker in London, bevor er nach Frankreich zurückkehrte, um dort als Autor, Musiker und Sänger zu arbeiten. Sein erster Roman »Kleines Land« war nominiert für den Prix Goncourt und erhielt unter anderem den Prix Goncourt des Lycéens.