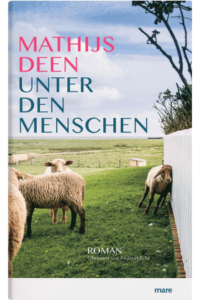

Noch ist der niederländische Schriftsteller Mathijs Deen im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannt. Das müsste sich mit seinem Roman «Unter den Menschen» ändern, weil in einer Art und Weise erzählt wird, die in Sprache, Konstruktion, Inszenierung und Intensität gleichsam betörend und bestechend wirkt. Der Roman erinnert an den grossen Gerbrand Bakker mit seinem Meisterwerk «Oben ist es still».

Irene hat auf eine Annonce von Jan reagiert. Nur nicht mit ihrem richtigen Namen. Sie nennt sich Will, hat es auch mit anderen Namen an Jans Anschrift adressiert probiert. Aber Jan will Will. Weil es nach dem plötzlichen Tod von Jans Eltern zu ruhig auf dem Hof hinter dem Deich geworden ist.

Irene will eine Welt, die ihr entglitten ist, hinter sich bringen, will vergessen. Und Jan weiss, dass er es in den langen Wintern erst recht nicht aushalten wird, wenn ein Gegenüber genauso fehlt wie eine Aufgabe auf dem Hof.

Ich führte mit Mathijs Deen ein Interview:

Ein Fleck am Meer, hinter einem Deich. Zwei Menschen versuchen es. Der Deich schützt und ermöglicht das Leben am Meer. Die Routine, das Gewohnte schützen Jan – und Lügen Wil, die eigentlich Irene heisst, vor Konfrontationen in ihrem Leben. Ist es die Angst vor dem, was da ist, was nicht zu leugnen wäre, wie das Meer hinter dem Deich? „Unter den Menschen“ klingt als Titel wie der zweite Teil des Unausgesprochenen; Einsamkeit unter den Menschen, Missverständnisse unter den Menschen, Stille unter den Menschen… Kann man jemand anderen jemals verstehen?

Die Idee für die Kulisse des Romans ist entstanden, als ich als Radiojournalist viel im Norden des Provinz Groningen herumgereist bin und die isolierten Bauernhöfe am Deich in den Poldern liegen sah. Ein Kollege machte in dieser Zeit ein Interview mit einen Ehepaar, das viele Jahre in so einem isolierten Haus unter dem Deich gewohnt hatte, jetzt aber in ein Seniorenheim gezogen war. Er hat sie gefragt, wie sie beide auf das Leben zurückschauten, und da hat der Mann geantwortet, er vermisse das Meer, und die Frau antwortete, sie vermisse das Land. Ihr ganzes Leben lang hatten die beiden in die andere Richtung geschaut.

So einen Startpunkt in so einer offenen Kulisse, das fand ich schön.

Da brauen sich Stürme zusammen, solche, die aus der Vergangenheit nie ganz vergessen und überwunden wurden, Stürme über dem Meer, Stürme zwischen dem Mann und der Frau. Stürme, die ausbrechen und wieder abflauen. Wussten Sie während des Schreibens immer, wohin Sie die Geschichte trägt.

Jan nähert sich den Problemen des Lebens von der Tradition heraus, Wil vom Willen heraus. Jan strebt nach Kontinuität, Wil nach einem Neuanfang.

Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, wusste ich nicht, wie es enden würde.

Jan und Irene sind Archetypen. Irene versucht, wonach sich viele sehnen; einen klaren Bruch, einen Neuanfang. Und Jan ist der, den erst ein Sturm aus den gewohnten Bahnen reissen kann. Wollten Sie die Extreme aneinander „austesten“?

Ich wollte tatsächlich «die Extreme aneinander austesten», wie Sie observiert haben. Nach und nach lernte ich, Jan und Wil zu lieben, natürlich weil sie beide einen Teil meiner Persönlichkeit repräsentieren: ein innerer Kampf zwischen ‹wer ich bin›, und ‹wer ich sein möchte›.

Ich wollte tatsächlich «die Extreme aneinander austesten», wie Sie observiert haben. Nach und nach lernte ich, Jan und Wil zu lieben, natürlich weil sie beide einen Teil meiner Persönlichkeit repräsentieren: ein innerer Kampf zwischen ‹wer ich bin›, und ‹wer ich sein möchte›.

Wenn am Ende des Buches die Natur selbst das Ruder übernimmt und ein Kind geboren wird, kommen die beiden für einen Moment zusammen. Für Jan bedeutet es, dass er Wil akzeptieren muss, wie sie ist (Irene), und für Wil bedeutet es, dass sie akzeptieren muss, dass es Momente gibt, in denen sie die Kontrolle verliert. Vielleicht überflüssig zu sagen: Wil auf niederländisch bedeutet auch: Wille. Und Irene bedeutet Frieden.

Der Schnee macht die beiden Welten diesseits und jenseits des Deiches gleich.

„Unter den Menschen“ ist ein Kammerspiel; mehr oder weniger zwei Akteure, wenig Kulisse, dafür viel Horizont. Kein Wunder soll ein Film daraus werden. Sie kennen den Ort hinter der Düne genau, ebenso die Menschen, die Gegensätze zwischen Unberechenbarkeit und Gleichförmigkeit, sei es in der Kulisse oder beim Personal. Wo lag der Ursprung dieses Buches?

Dass Sie Jan und Wil als Manifestationen von Unberechenbarkeit (Wil/Meer) und Gleichförmigkeit (Jan/Land) charakterisieren, ist eine tolle Beobachtung. Ein isoliertes Haus in einer Umgebung, wo zwei sich ausschliessende Welten koexistieren, aber dennoch streng getrennt sind. Der Deich trennt die beiden Welten, ermöglicht jedoch gleichzeitig, dass sie zusammenleben. Die ideale Kulisse für eine Geschichte, in der zwei Menschen versuchen, sich mit dem Leben und miteinander abzufinden.

Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, stellte sich genau jenes Glücksgefühl ein, worauf ich beim Lesen stets hoffe. Ich war da, liess die Geschichte und die Protagonisten nicht gerne ziehen, bin Teil des Geschehens geworden, habe mich von Sprache, Stimmung und Bildern betören und bewegen lassen. Vielleicht liegt es daran, dass Sie mit „kleinen“ Gesten Grosses erzählen, dass nicht alles ausgemalt wird, Leerstellen bleiben. Haben Sie nicht Angst, dass der Zauber bei einer Verfilmung verloren gehen könnte?

Ich habe mir vorgenommen, mich nicht einzumischen. Für mich sind ein Buch und ein Film zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich weiss schon jetzt, dass der Regisseur die Geschichte in eine ganz andere Kulisse verschieben will, und Jan und Wil etwa andere Berufe bekommen. Ich bin gespannt. Ich kenne die Regisseurin und ich habe Vertrauen in sie. Grossartig, dass aus meinem Buch eine neue Geschichte entstehen kann. «Unter den Menschen» schreiben hat mich gelehrt, dass es kein Problem ist, wenn man die Kontrolle verliert. Dass da sehr schöne neue Dinge entstehen können.

Leben ist das permanente Zugeständnis, die Kontrolle zu verlieren. Ist die Geschichte, der Roman ein Bild ihrer eigenen Sehnsüchte und Ängste?

Sie fragen nach meinen eigenen Sehnsüchten und Ängsten. Man kann immer eine Menge darüber sagen, aber oft weiss der Schriftsteller selbst auch nicht, aus welchem dunklen Keller die Sätze ins Licht klettern. Was entsteht, ist eine Geschichte, die auf eigenen Beinen stehen kann.

Es hat mir gefallen, dass Jan einfach er selbst bleibt, und in seiner Beziehung zu Wil einfach seiner Erziehung, seiner Herkunft, seiner Empathie und seinen Wünsche vertraut. Aber ich glaube, dass es in mir einen unruhigen und rebellischen Kern gibt, der eher Wil ähnelt. Was die vergebliche Suche nach dem Kern der eigenen Persönlichkeit angeht, und die ständigen Versuche, sich mit dem immer mitreisenden Unglück und Ängsten zu versöhnen, bin ich Wil ähnlich.

Lesen Sie dieses Buch. Es wird lange nachklingen!

Mathijs Deen, geboren 1962, ist Schriftsteller und Radioproduzent. Zu den von ihm veröffentlichten Büchern zählen Romane, Kolumnensammlungen und ein Band mit Kurzgeschichten. Unter den Menschen erschien erstmals 1997 und wurde 2016 in einer überarbeiteten Fassung als Wiederentdeckung gefeiert, in deren Zug auch die Filmrechte verkauft wurden.

Mathijs Deen, geboren 1962, ist Schriftsteller und Radioproduzent. Zu den von ihm veröffentlichten Büchern zählen Romane, Kolumnensammlungen und ein Band mit Kurzgeschichten. Unter den Menschen erschien erstmals 1997 und wurde 2016 in einer überarbeiteten Fassung als Wiederentdeckung gefeiert, in deren Zug auch die Filmrechte verkauft wurden.

Der Übersetzer Andreas Ecke, 1957 in Wuppertal geboren, studierte Germanistik, Niederlandistik und Musikwissenschaft und arbeitete viele Jahre als Buchhändler. Er übersetzte u. a. Bücher von P. F. Thomése, Geert Mak, Cees Nooteboom, Otto de Kat und Gerbrand Bakker ins Deutsche. Für seine Übersetzung des Romans Oben ist es still von Bakker erhielt er 2010 den Else-Otten-Übersetzerpreis, 2016 den Europäischen Übersetzerpreis. Ecke lebt in Bonn.

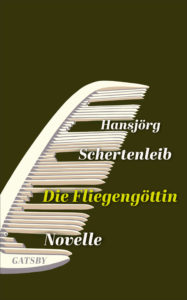

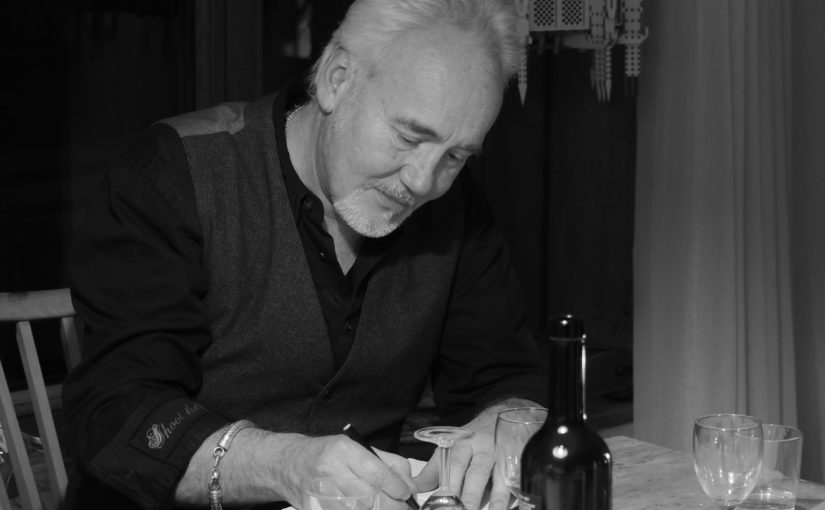

Hansjörg Schertenleib, geboren am 4. November 1957 in Zürich. Ausbildung zum Schriftsetzer/Typographen; Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich. Seit 1982 freier Schriftsteller. Lebte in Norwegen, Wien, London, Boston und Berlin, zwischen 1996 und 2016 in einem ehemaligen Schulhaus aus dem Jahr 1891 im County Donegal in der Republik Irland, seit 2011 zeitweise in Suhr im Kanton Aargau und seit 2016 auf Spruce Head Island in Maine, USA. Besitzt seit 2003 die irische Staatsbürgerschaft.

Hansjörg Schertenleib, geboren am 4. November 1957 in Zürich. Ausbildung zum Schriftsetzer/Typographen; Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich. Seit 1982 freier Schriftsteller. Lebte in Norwegen, Wien, London, Boston und Berlin, zwischen 1996 und 2016 in einem ehemaligen Schulhaus aus dem Jahr 1891 im County Donegal in der Republik Irland, seit 2011 zeitweise in Suhr im Kanton Aargau und seit 2016 auf Spruce Head Island in Maine, USA. Besitzt seit 2003 die irische Staatsbürgerschaft.

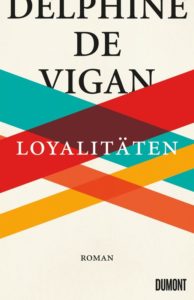

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Wir lernen Lazar Laval kennen, genannt Lazy, Student und Vita, um die 70.

Wir lernen Lazar Laval kennen, genannt Lazy, Student und Vita, um die 70.

Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.

Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“, Weitergehen“ und „Ein Romantiker in nüchterner Zeit“ (Collection Montagnola, ediert von Klaus Isele).

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“, Weitergehen“ und „Ein Romantiker in nüchterner Zeit“ (Collection Montagnola, ediert von Klaus Isele).

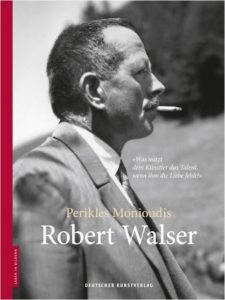

Robert Walser wuchs in der Enge des Kleinbürgertums in Biel auf, als siebtes von acht Kindern. Das Glück meinte es mit der Familie nicht gut; sozialer Abstieg, Sorgen um Sorgen, Depressionen der Geschwister, Selbstmord seines Bruders. Robert Walser wird Kommis (kaufmännischer Angestellter) in einer Bank, träumt von einer Schauspielerkarriere, die ihm versagt bleibt. Er beginnt zu schreiben. Sein erstes Buch erscheint im renommierten Insel Verlag in Berlin. Aber niemand kauft, niemand liest das Buch. Robert Walser verliert sich in der Grossstadt, kehrt zurück in die Enge eines Büros, schreibt weiter.

Robert Walser wuchs in der Enge des Kleinbürgertums in Biel auf, als siebtes von acht Kindern. Das Glück meinte es mit der Familie nicht gut; sozialer Abstieg, Sorgen um Sorgen, Depressionen der Geschwister, Selbstmord seines Bruders. Robert Walser wird Kommis (kaufmännischer Angestellter) in einer Bank, träumt von einer Schauspielerkarriere, die ihm versagt bleibt. Er beginnt zu schreiben. Sein erstes Buch erscheint im renommierten Insel Verlag in Berlin. Aber niemand kauft, niemand liest das Buch. Robert Walser verliert sich in der Grossstadt, kehrt zurück in die Enge eines Büros, schreibt weiter.

Perikles Monioudis, geboren 1966 in Glarus, hat rund zwanzig literarische Bücher veröffenticht, zuletzt die Romane «Frederick» (dtv Hardcover, 2016) und «Land» (dtv, 2017). Er wurde u.a. mit dem Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, dem Preis des Schweizerischen Schriftstellerverbands und zuletzt mit dem Glarner Kulturpreis ausgezeichnet.

Perikles Monioudis, geboren 1966 in Glarus, hat rund zwanzig literarische Bücher veröffenticht, zuletzt die Romane «Frederick» (dtv Hardcover, 2016) und «Land» (dtv, 2017). Er wurde u.a. mit dem Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, dem Preis des Schweizerischen Schriftstellerverbands und zuletzt mit dem Glarner Kulturpreis ausgezeichnet.

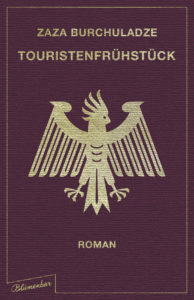

durch Berlin, in seinem Alltag in einer Stadt, die ihm die Entfernung zu seiner Heimat unsäglich unendlich scheinen lässt, ein ander Mal nur durch Oberflächlichkeiten verborgen. Auf dem Weg zu seinem Arzt zur Interferonbehandlung von Hepatitis C, in Deutschland durch Kassen finanziert, in Georgien ein Grund, die Existenz zu verlieren. Zum Treffen mit seinem Verleger, der den Zweifel schürt, ans Bett seines Kindes, das eine Geschichte erzählt bekommen will, das unbekannte Begriffe wie glänzende Kiesel mit nach Hause bringt. Ein Leben zwischen Vergangenheit, Gegenwart und ungewisser Zukunft, hin- und hergerissen zwischen Zorn und Sehnsucht, Bitterkeit und verblassenden Träumen, aufgerieben in Gegensätzen.

durch Berlin, in seinem Alltag in einer Stadt, die ihm die Entfernung zu seiner Heimat unsäglich unendlich scheinen lässt, ein ander Mal nur durch Oberflächlichkeiten verborgen. Auf dem Weg zu seinem Arzt zur Interferonbehandlung von Hepatitis C, in Deutschland durch Kassen finanziert, in Georgien ein Grund, die Existenz zu verlieren. Zum Treffen mit seinem Verleger, der den Zweifel schürt, ans Bett seines Kindes, das eine Geschichte erzählt bekommen will, das unbekannte Begriffe wie glänzende Kiesel mit nach Hause bringt. Ein Leben zwischen Vergangenheit, Gegenwart und ungewisser Zukunft, hin- und hergerissen zwischen Zorn und Sehnsucht, Bitterkeit und verblassenden Träumen, aufgerieben in Gegensätzen.