Der Morgen ist klirrend kalt, eigentlich zu kalt für Dezember. Max und Wulle treten aus dem Schlafwerk, wo sie für die Nacht eine Unterkunft gefunden hatten. Sie stellen ihre Krägen hoch und vergraben die Hände in den Parka-Taschen.

„Lausiger Service da drinnen“, sagt Wulle, und Max bestätigt: „Nicht mal der Tee war richtig heiß. So sind die Katholen, sparen an allem. Aber komm, lass uns zum Bahnhof gehen, ein paar Münzen sammeln für einen starken Kaffee.“

„Nein“, widerspricht Wulle. „Ich habe jetzt Bock auf einen Glühwein.“

„Wäre schön, aber ich bin völlig blank. Hast du etwa Geld?“

„Nicht wirklich. Aber ich kenne einen auf dem Weihnachtsmarkt, der hoffentlich eine Runde springen lässt.“

Auf dem Markt ist noch nicht viel los. Die meisten Händler öffnen jetzt erst ihre Verkaufsstände, legen gerade ihre Waren aus oder machen ihre Kassen einsatzbereit. Hinter dem Tresen des Stands, zu dem Wulle seinen Kumpel führt, steht ein großer Mann mit Walross-Schnauzer und putzt Keramiktassen.

„Moin, Atze“, grüßt Wulle ihn. „Echt frostig heute, was?“

Atze schaut auf, legt die Stirn in Falten und brummt ein „Moin“.

„Du, Atze, wäre es möglich, dass mein Freund und ich an einem so kalten Tag einen Glühwein spendiert kriegen?“

Die Stirnfalten des Angesprochenen vertiefen sich.

„Wulle“, sagt er verärgert, „du hast mir zwar beim Aufbau der Hütte hier geholfen, aber ich habe dich dafür auch bezahlt. Dass du ab und zu mal einen Glühwein haben kannst, war ausgemacht. Aber ich versorge nicht auch noch deine Kumpels mit.“

„Ist klar“, stimmt Wulle devot zu. „Der Max hier ist aber nicht irgendein Kumpel, und ich verspreche dir, wenn der Markt vorbei ist, wird auch er uns beim Abbau und Verpacken helfen. Das macht der gern!“

Max nickt bestätigend.

„Sei´s drum“ lässt Atze sich erweichen. „Dann ist das halt meine gute Tat für heute.“

Er gießt zwei Portionen dampfenden Glühwein aus einer großen Pumpkanne ein.

„Aber die Tassen will ich wieder haben, sonst gibt es Ärger!“

In den Markt kommt langsam Leben. Die ersten Besucher schlendern durch die Gänge, eine heiße Wurst oder ein Getränk in der Hand. Aus allen Ecken ertönen Weihnachtslieder. Überall leuchten bunte Sterne auf, Engel aus Kunststoff oder Holz verteilen Segen, Nikoläuse tanzen zu alten Rock-Songs.

Max und Wulle trinken, die Ellbogen auf einen hohen runden Tisch gestützt, langsam ihren Wein.

„Und was machst du an Heiligabend“, fragt Max.

Wulle reibt sich nachdenklich über das ausgeprägte Grübchen am Kinn, das unter seinem struppigen Bart versteckt liegt.

„Eigentlich wollte ich zur Speisung bei der Caritas, aber ich denke, dieses Jahr gehe ich mal in die Vesperkirche. Ich habe gehört, die haben einen neuen Pfarrer, der nicht so ein nerviger Betbruder ist. Außerdem heißt es, dass die dort gut kochen. Und am Schluss kriegt man noch eine Tüte mit Obst und Süßem. Manchmal sind auch ein Paar Strümpfe von den Landfrauen mit drin.“

„Klingt gut!“ Max ist beeindruckt. „Ich glaube, da schließe ich mich an.“

Er schaut über Wulles Schulter und beobachtet Atze, vor dessen Stand sich bereits eine kleine Schlange gebildet hat.

„Ist gut im Geschäft, unser Gönner“, stellt er fest. „Kennst du den schon lange?“

„Ja“, antwortet Wulle. „Seit Jahren. Wir waren mal Kollegen sozusagen. Damals hatte ich eine Imbiss-Bude.“

„Nee, was!“ Max ist erstaunt. „Du und Imbiss! Mann, das wusste ich gar nicht. Und warum hast du den nicht mehr?“

Wulle dreht seine Tasse in den Händen, sagt aber nichts und guckt an Max vorbei zu einem Verkaufsstand gegenüber, in dem Aufziehäffchen verkauft werden. Der Verkäufer lässt immer wieder welche über den Tresen hüpfen. Einige Leute, die vorbeikommen, amüsieren sich.

Max wird die Stille peinlich, deshalb stößt er seinen Freund leicht an der Schulter und sagt: „Du, tut mir leid, die Fragerei! Geht mich ja auch nichts an.“

„Schon gut“, beruhigt Wulle ihn. „Ist lange her, fast dreißig Jahre. Ich hatte die Metzgerlehre geschmissen, war auf Zeit beim Bund. Von der Abfindung habe ich mir den Stand gekauft. Dann traf ich Marie, und wir heirateten. Den Imbiss führten wir zusammen. Wir arbeiteten praktisch Tag und Nacht, verdienten auch nicht schlecht dabei. Und meine Frau war ein Engel.“

Wulle verstummt wieder und schaut nach drüben zu den Äffchen. Die Leute lachen, aber niemand kauft eins der Spielzeuge.

Max ist jetzt doch richtig neugierig geworden und kann es nicht abwarten, bis sein Freund weitererzählt. „Ja, und dann“, fragt er ungeduldig.

„Sie wurde schwanger.“

„Und? Wolltet ihr denn keine Kinder?“

„Sie wurde schwanger von einem anderen.“

Max rutscht spontan: „Scheiße“ heraus und, nachdem er tief Luft geholt hat, fragt er: „Weißt du das sicher?“

Wulle lächelt freudlos und hebt den Blick.

„Ich bin zeugungsunfähig. Das wussten wir schon vor der Hochzeit.“

Max ist sprachlos. Ganz langsam dreht er sich eine Zigarette, schaut auf das glitzernde Treiben ringsum, auf den von Glühbirnchen erzeugten Sternenschein, die immergrünen Plastiktannen, die kitschigen Himmelsboten mit den vergoldeten Flügeln, deren Münder aus einem aufgedruckten O bestehen und auf ihre leblos starrenden Augen, die über alles und jeden hinwegblicken. Weihnachten, denkt er, das hier kann doch nicht alles sein. Und dann spricht er es aus.

„Sie war ein Engel, sagst du! So eine geht doch nicht fremd!“

„Aber ich bin doch unfruchtbar“, empört sich jetzt Wulle über den Freund. „Kapierst du das nicht? Ich habe das nicht ertragen, dass sie mich hintergangen hat. Ich konnte das nicht. Deshalb musste ich weg.“

„Was ist dann aus ihr geworden?“ Max will es jetzt wissen. „Und aus dem Kind?“

„Keine Ahnung“, bekennt Wulle mit rauer Kehle. „Sechs Monate habe ich das ausgehalten, habe mich mit Schnaps betäubt, neben ihr und ihrem dicker werdenden Bauch. Dann bin ich abgehauen.“ Völlig aufgelöst, mit Tränen in den Augen, sieht er Max an. „Ich weiß einfach nicht, was aus ihnen geworden ist.“

Max ist fassungslos, hat keine Ahnung, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Das sich überlappende Weihnachtsgeplärre aus den Lautsprechern, das Geglitzer und Geflitter, diese Stimmung, als gäbe es noch Weihnachten wie früher, all das bietet ihm keinen Ausweg aus dieser Situation. Wulle braucht Trost, aber woher nehmen!

Max tritt an seine Seite, umarmt ihn unbeholfen, sucht nach Worten.

„Wenn sie ein Engel war, und ich glaube dir das aufs Wort“, flüstert er ins Ohr des anderen, „vielleicht ist sie dann gar nicht fremdgegangen. Vielleicht war es ein Wunder!“

Wulles unkontrolliertes Lachen schreckt die Marktbesucher auf. Eilig gehen sie weiter.

Heiligabend. Die beheizte Vesperkirche ist mit Tischen und Bänken in einen Speisesaal verwandelt worden. Es riecht schon nach gekochtem Essen, aber noch redet der Pfarrer. Der bärtige junge Mann steht auf der Kanzel und spricht über jene, denen gegeben wird.

Max hat gedrängt, also sind sie früh losgegangen und haben einen guten Platz erwischt, ziemlich weit vorne in der Nähe des mit Kerzen geschmückten Altars. Voller Genuss trinken sie ihren Eierpunsch, der zur Begrüßung gereicht wurde, und genießen die wohlige Wärme. Später wird von den Helfern Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen serviert werden, und am Ausgang steht ein langer Tisch mit den Geschenktüten, zu deren Inhalt auch wieder die Wollerzeugnisse der Landfrauen gehören.

Wulle hat in den vergangenen Tagen viel nachgedacht. Es hat ihm gutgetan, Max von seiner Vergangenheit zu erzählen. Er schaut den Freund an, der ihm gegenübersitzt, und ist immer noch berührt von dessen Bemerkung mit dem Wunder. Seither lässt ihn diese Idee nicht mehr los. Auch jetzt nicht. Deshalb hört er dem Pfarrer auch nicht wirklich zu und bemerkt gar nicht, dass der jetzt kurz innehält, voller Empathie auf seine Gemeinde herunterblickt und sich nachdenklich über das ausgeprägte Grübchen am Kinn reibt, das unter seinem Bart verborgen ist.

Helmut Blepp, geboren 1959 in Mannheim, bis 2024 selbständiger Berater, lebt in Lampertheim, zahlreiche Veröffentlichungen in deutschsprachigen Zeitschriften und Anthologien, fünf Lyrikbände, zuletzt „Erinnerungen im Kartenhaus“ (Moloko plus, 2025)

Helmut Blepp, geboren 1959 in Mannheim, bis 2024 selbständiger Berater, lebt in Lampertheim, zahlreiche Veröffentlichungen in deutschsprachigen Zeitschriften und Anthologien, fünf Lyrikbände, zuletzt „Erinnerungen im Kartenhaus“ (Moloko plus, 2025)

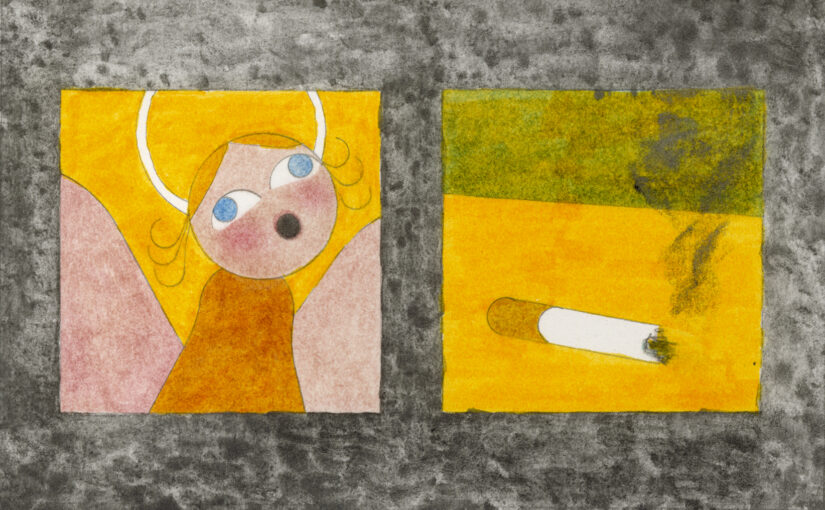

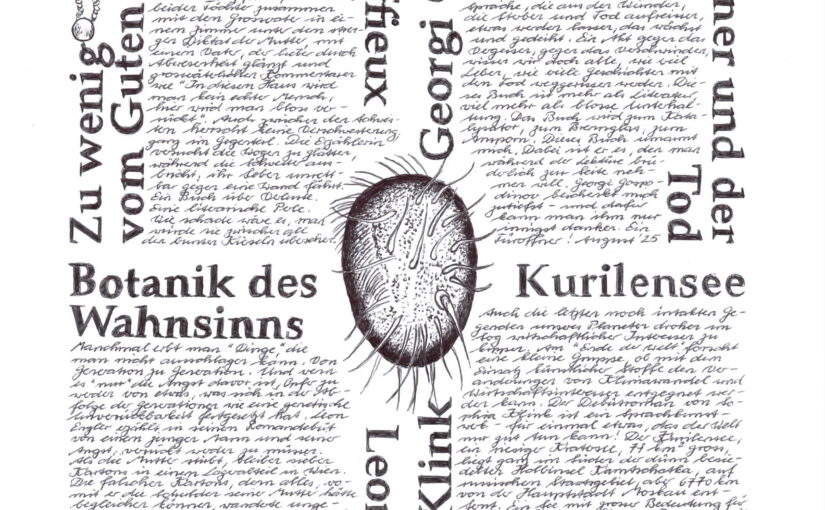

Die Illustration von Lea Le ist ein Geschenk von literaturblatt.ch und der Künstlerin als Preis für einen der 7 ausgewählten Texte.

Kontoangaben:

Kontoangaben:

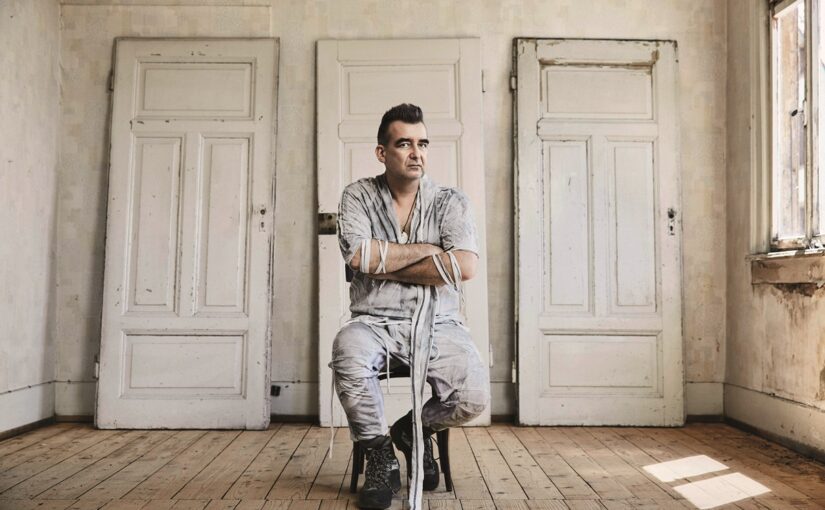

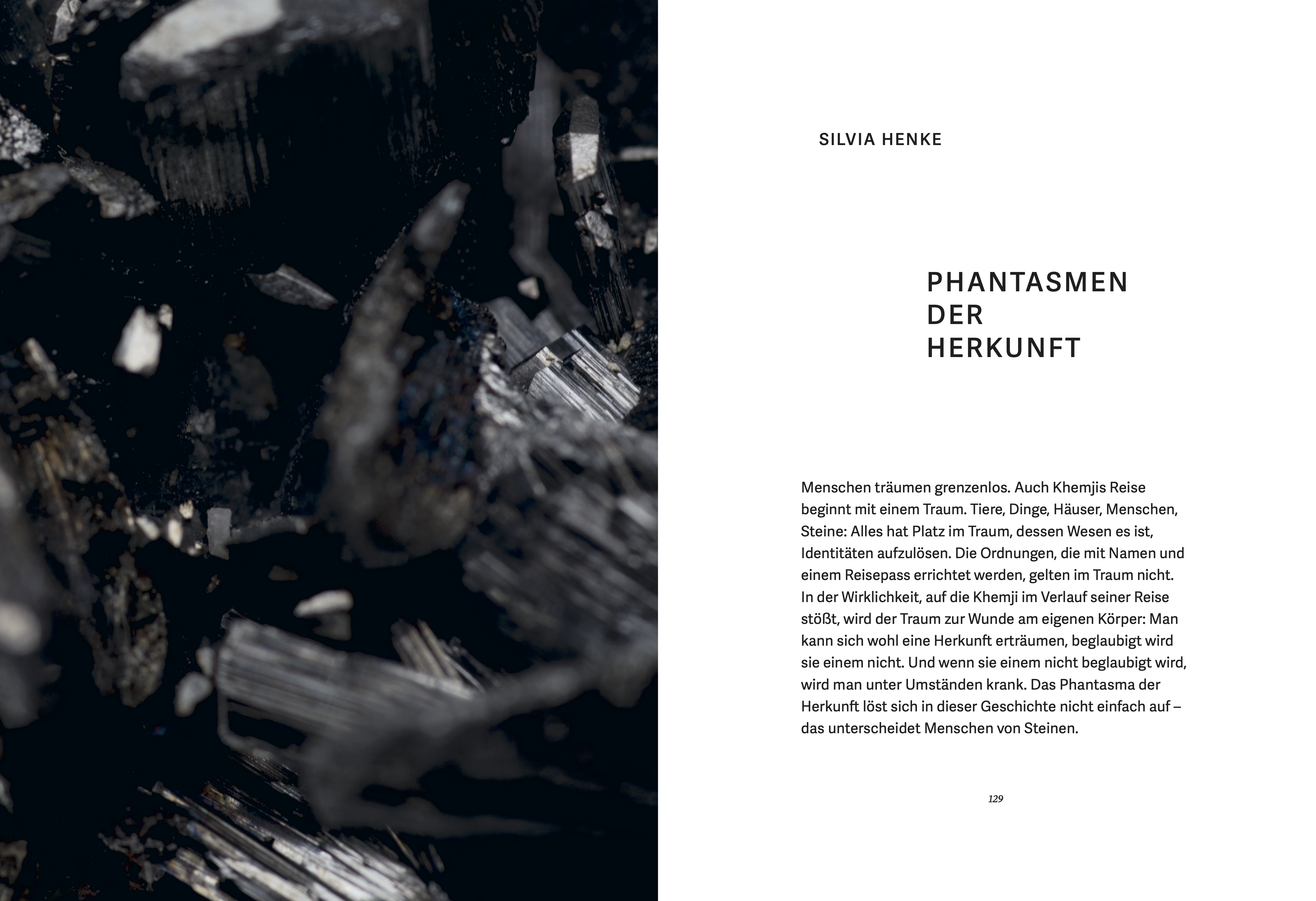

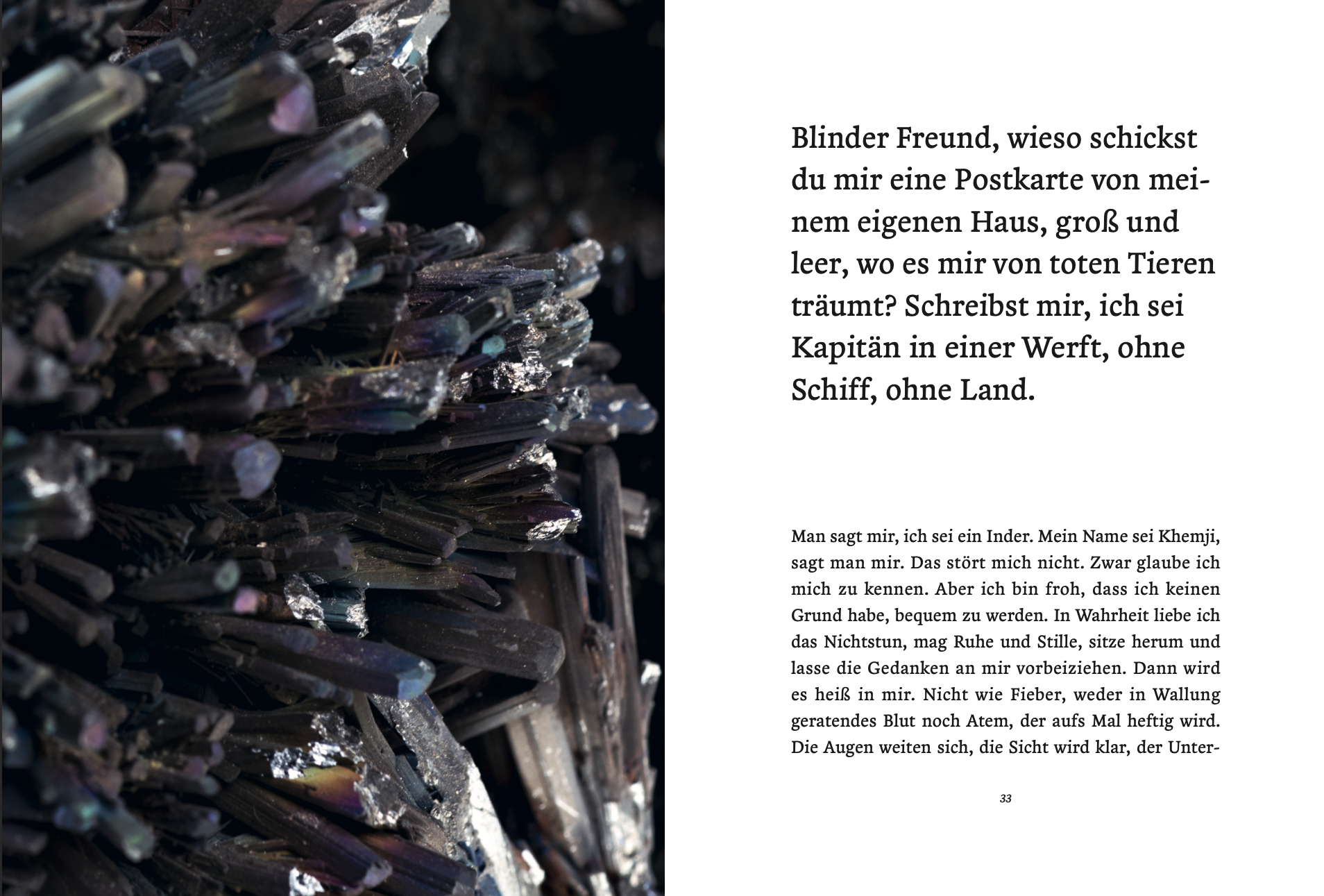

Ein Buch als Statement! Hier manifestiert sich Wort und Bild in einem Buch als Monument, kompromislos, gradlinig und in Vollendung präsentiert. Fotografien und Text verschrenken sich ineinander, spielen miteinander, reiben und ergänzen, ohne jemals erklären zu wollen. Das „Habitus“ weder als Roman noch als Erzählung betitelt ist, verweist auf die Einzigartigkeit dieses Kunstwerks. „Habitus“ ist weder erläuterter Bildband noch illustrierte Erzählung. „Habitus“ ist in seinem Habitus alles, ein Kunstwerk, das sich mehrfach spiegelt.

Ein Buch als Statement! Hier manifestiert sich Wort und Bild in einem Buch als Monument, kompromislos, gradlinig und in Vollendung präsentiert. Fotografien und Text verschrenken sich ineinander, spielen miteinander, reiben und ergänzen, ohne jemals erklären zu wollen. Das „Habitus“ weder als Roman noch als Erzählung betitelt ist, verweist auf die Einzigartigkeit dieses Kunstwerks. „Habitus“ ist weder erläuterter Bildband noch illustrierte Erzählung. „Habitus“ ist in seinem Habitus alles, ein Kunstwerk, das sich mehrfach spiegelt.

Sascha hat einen aussergewöhnlich genauen Blick für das Einzelne im Ganzen und für dieses im Kleinsten, und sie bezieht das Räumliche und das Akustische immer mit ein. Ich schickte ihr meine Erzählung, wir trafen uns in Zürich. Am Ende eines Abendessens und langen Gesprächs waren wir uns einig, dass wir dieses Buch machen wollten. Gerade weil wir ergänzende Sprache sprechen. Wir waren nie versucht, einander Ratschläge zu geben, Änderungen zu fordern, Erwartungen zu stellen. Es ist dem handwerklichen Geschick von Hanna Williamson-Koller, unserer Buchgestalterin, zu verdanken, dass durch die Verbindung unserer Werke eine neue, eigenständige Spannung entstanden ist und gleichzeitig mein Text und Saschas Bilder ihre eigene Spannung behalten haben.

Sascha hat einen aussergewöhnlich genauen Blick für das Einzelne im Ganzen und für dieses im Kleinsten, und sie bezieht das Räumliche und das Akustische immer mit ein. Ich schickte ihr meine Erzählung, wir trafen uns in Zürich. Am Ende eines Abendessens und langen Gesprächs waren wir uns einig, dass wir dieses Buch machen wollten. Gerade weil wir ergänzende Sprache sprechen. Wir waren nie versucht, einander Ratschläge zu geben, Änderungen zu fordern, Erwartungen zu stellen. Es ist dem handwerklichen Geschick von Hanna Williamson-Koller, unserer Buchgestalterin, zu verdanken, dass durch die Verbindung unserer Werke eine neue, eigenständige Spannung entstanden ist und gleichzeitig mein Text und Saschas Bilder ihre eigene Spannung behalten haben.