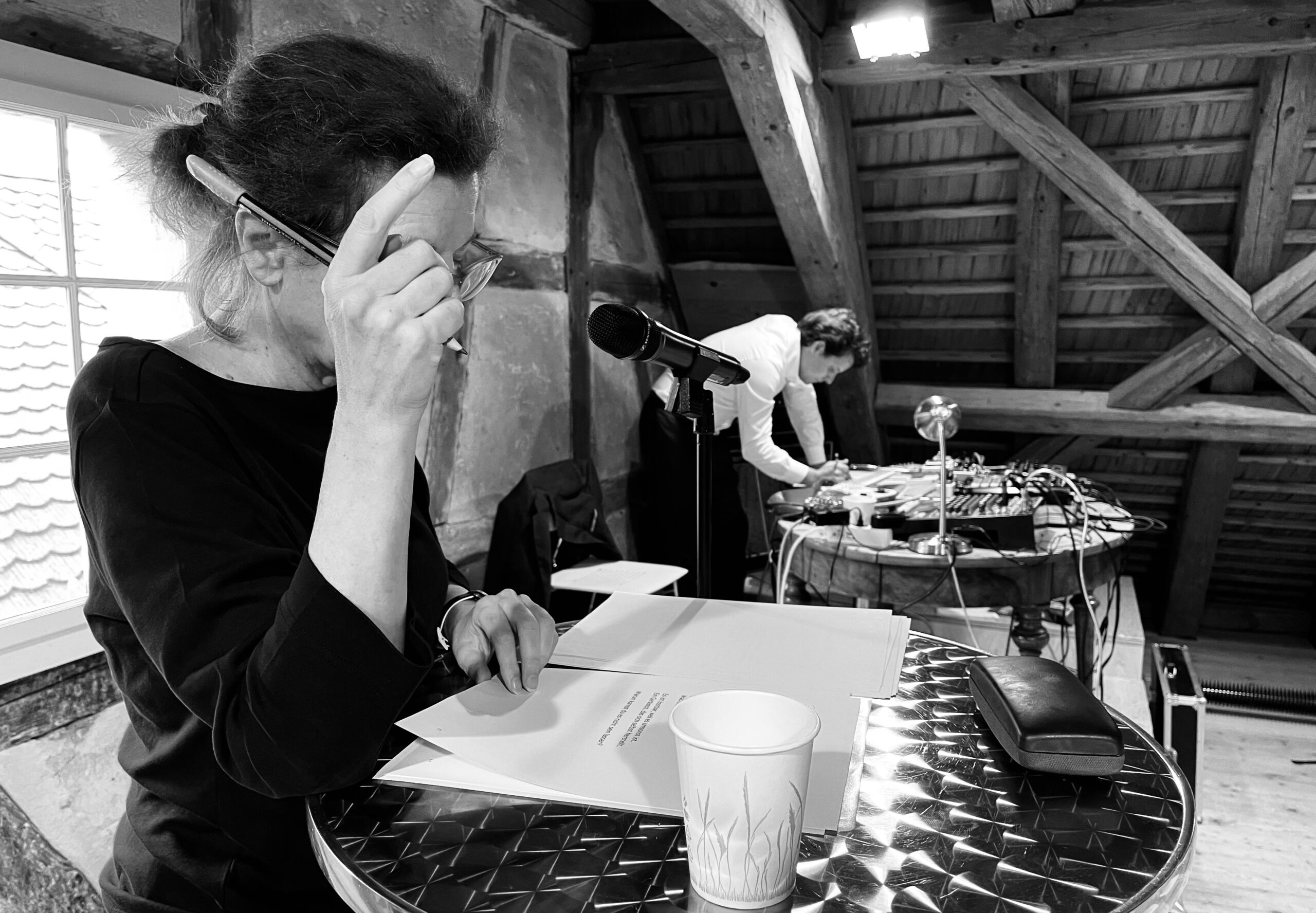

Am letzten Donnerstag im August trafen sich die österreichische Lyrikerin Margret Kreidl und der Musiker und Sänger Andrin Uetz für einen Tag im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben. Um 19.30 wurde dann unter dem Dach des Literaturhauses präsentiert, was aus diesem einen Tag der intensiven gegenseitigen Auseinandersetzung entstand. Eine einmalige Performance – ein künstlerisches Unikat!

Gallus Frei-Tomic, Programmleiter des Literaturhauses, möchte mit diesem Format, bei dem sich verschiedene Kunstsparten treffen, Grenzen und starre Muster auflösen, im Wissen darum, dass in einem solchen Experiment Neues, Überraschendes entstehen kann, für das Publikum genauso wie für die KünstlerInnen.

Ein solches Treffen fand nicht zum ersten Mal im Literaturhaus Thurgau statt. 2020 waren es die Lyrikerin Eva Maria Leuenberger und die Musikerin Pamela Méndez, 2022 die Lyrikerin Simone Lappert und der Musiker Andeas Bissig. Veranstaltungen, die bei AkteurInnen und PerformancebesucherInnen ein grosses Echo, viel Begeisterung entfachten.

Die Lyrikerin Margret Kreidl und der Musiker Andrin Uetz kannten sich bis zur Anfrage des Literaturhauses nicht. Grundlage eines solchen Treffens sind bereits bestehende oder neu geschaffene Texte. Auch die MusikerInnen beschäftigen sich im Vorfeld bereits mit den Texten. Ein Abenteuer!

1

Es fängt an.

Ich fange an.

Einatmen.

Eins, zwei, drei, vier.

Atem anhalten.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.

Ausatmen.

Eins, zwei, drei, vier.

Jetzt, hier.

Das Papier: einleuchtend weiß.

Das Wort Nacht: schwarz.

Die Nacht besteht aus Buchstaben.

Buchstabe.

Du Buchstabe.

Nacht.

Wenn ich im Dunkeln atme, ist das Musik?

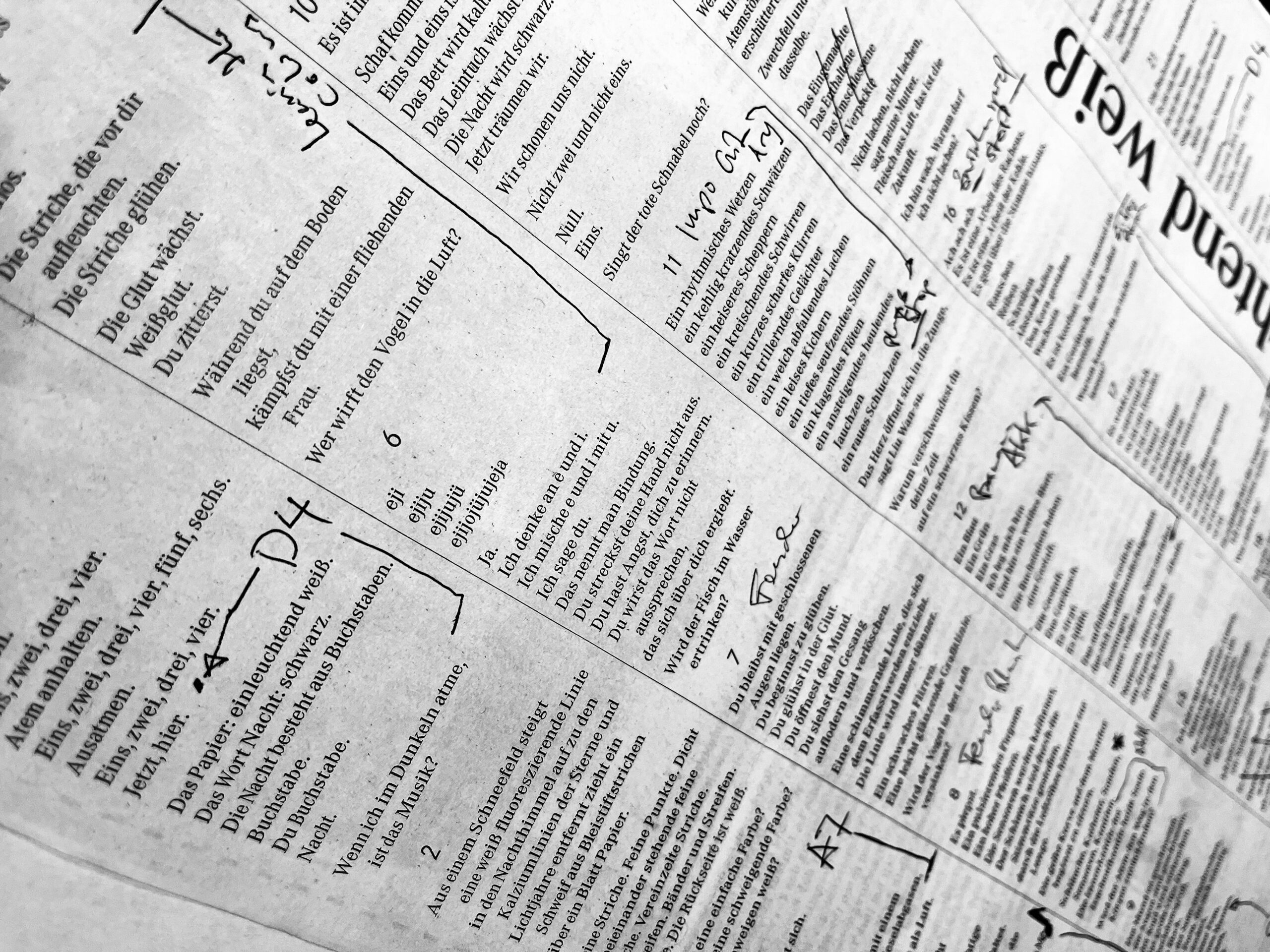

Margret Kreidl zu ihren Texten: «EINLEUCHTEND WEISS ist ein lyrischer Montage-Text, formal und inhaltlich, was die Bezüge zum Thema „Atem“ betrifft: vom Körperlichen, Leibhaftigen über das Religiöse, das Medizinische bis zum Biographischen.

Einige Stichworte: Atmen, singen, Hauch und Hauchung, Dieselabgase, Alkoholfahne, Intubation, Lautgebung, Lachen, Jauchzen, Schluchzen, Summen, Blut-Lungen-Schranke, Membran, Luft, Wolken, Himmel, der geheime Name, der süße Name, der Mutteratem.»

2

Aus einem Schneefeld steigt eine weiß fluoreszierende Linie

in den Nachthimmel auf zu den Kalziumlinien der Sterne und

Lichtjahre entfernt zieht ein Schweif aus Bleistiftstrichen

über ein Blatt Papier.

Feine Striche. Feine Punkte. Dicht beieinander stehende feine

Striche. Vereinzelte Striche. Streifen. Bänder und Streifen.

Striche. Die Rückseite ist weiß.

Ist Weiß eine einfache Farbe?

Ist Weiß eine schweigende Farbe?

Ist das Schweigen weiß?

«Die Montage mit ihren Lücken/Leerzeilen soll für die Musik Luft lassen und für das Freisetzen der inhaltlichen Bezüge, für das Netz, dass ich über den ganzen Text gespannt habe.»

3

Etwas bewegt sich.

Bewegte Luft.

Luftzug.

Wind.

Duft.

Duft nach Äpfeln mit einem Einschlag von Dieselabgasen.

Es ist etwas Feineres als Luft.

Ein Hauch.

Ein Hauch, der das Licht aufnimmt.

Ein Hauch, der durchsichtige Räume schafft.

Ein Hauch, der Blüten entfaltet.

Trau den Blüten, auch wenn die Lungen wüten.

Warum summt im Kummer das M?

«Ich habe versucht, eine Spannung zwischen Verdichtung und Luftigkeit zu erzeugen. Der Text besteht aus 21 kurzen Teilen (diese Form habe ich bewusst im Hinblick auf eine Vertonung gewählt) und einer Coda als Abschluss, die man auch wie eine Fussnote zum Text lesen kann. Die Coda stelle ich mir ohne Musik vor, nur als Sprechtext.»

4

Etwas wird sichtbar.

Eine gezackte Linie am Himmel, das M,

das W, Lichtwechsel, T-Assoziation,

aufsteigender Ast einer Lichtkurve.

Gelb behält das Feld.

Fünf Äpfel schwarz auf weiß.

Der Schnee ist tot.

Mein Mund wird gelb und heiß.

Die schwarze Zunge.

Die blauen Lippen.

Die Fahne, ausgehaucht.

Mein Großvater ist im Wein ertrunken.

Meine Mutter hat immer mit uns gesungen.

Als Kind war ich schwach auf der Lunge.

Durch das Singen habe ich atmen gelernt.

Wer wird vom Schreien groß?

Jeder der kurzen 21 Textteile endet mit einer Frage. Und es gibt ein Du, das immer wieder angesprochen wird, man könnte auch von einem dialogischen Gedicht sprechen.

5

Etwas, das noch zu entdecken ist:

undurchsichtig

unsinnig

anziehend

vielleicht gewalttätig

etwas Verschleiertes

eine Traurigkeit

erhaben

grundlos.

Die Striche, die vor dir aufleuchten.

Die Striche glühen.

Die Glut wächst.

Weißglut.

Du zitterst.

Während du auf dem Boden liegst,

kämpfst du mit einer fliehenden Frau.

Wer wirft den Vogel in die Luft?

…

Text © Margret Kreidl

«Lieber Gallus, war das ein schöner Abend, auch mit den Gesprächen, Begegnungen nach unserer musikalischen Lesung! Ich fühle mich hier rund um den See, im Bodmanhaus, schon richtig zuhause. Noch einmal danke für die Einladung, für deine offenen Ohren (in alle Richtungen – du hast wahrscheinlich Fledermausohren)!» Margret Kreidl

«Schön, dass ein Auftritt nicht nur aus einer knappen Stunde auf der Bühne besteht, sondern auch aus Begegnungen und Gesprächen davor und danach. Danke dafür!» Andrin Uetz

(Der hier wiedergegebene Teil aus dem Text «Einleuchtend weiß» ist ausdrücklicher Genehmigung der Autorin hier zu lesen.)

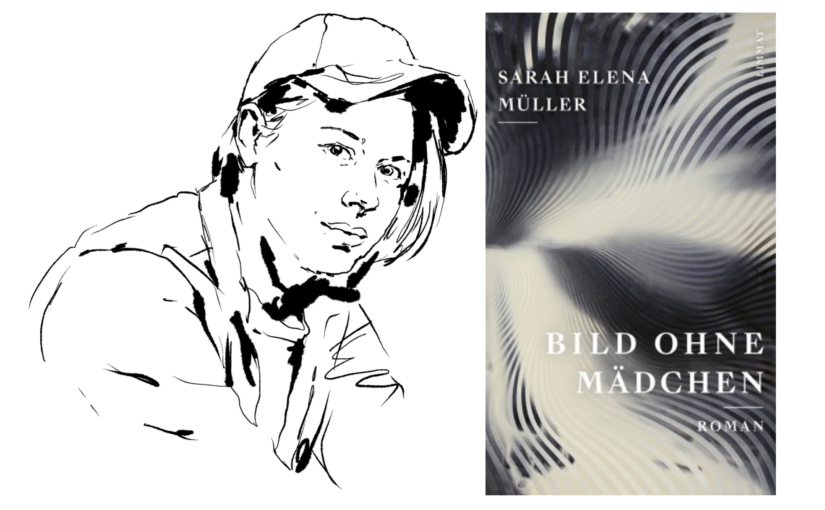

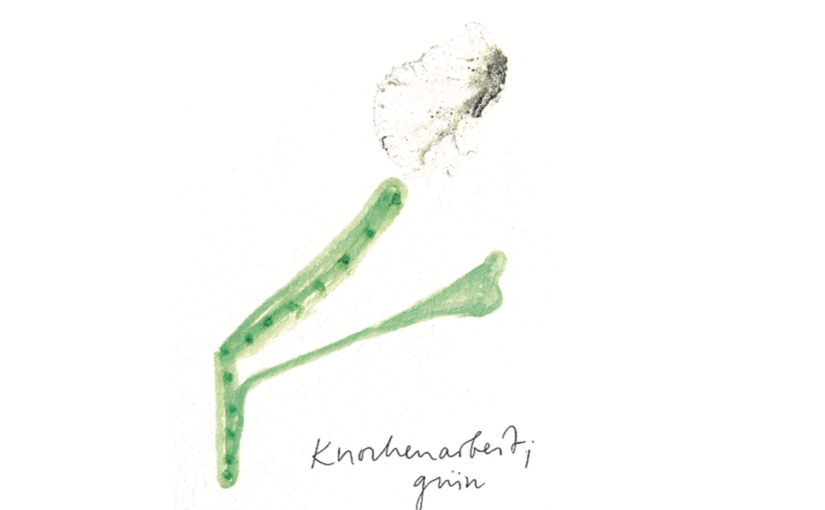

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“.

Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“. Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.