Zusammen mit der Kulturstiftung Thurgau lud das Literaturhaus Thurgau die Grande Dame der Dichtkunst zur Buchtaufe ihres neuen Werk «Bergisch teil farblos» ein. Nicht zufällig brach die Nebeldecke auf und die Sonne schien ins Haus. Zsuzsanna Gahse brachte das warme Licht auch ins gut besuchte Haus der Literatur!

«Hauptsache, dass die Geschichten und Notizen nicht zu abgerundet sind. (467)»

40 Bücher würden im Regal stehen, hätte ich sie alle gelesen. Mein erstes war ein schmales, aber über alles hübsches Bändchen; «Nachtarbeit», mit rotem Faden geheftet, signiert am 19. September 1992. Seither begleite ich das Werk der Dichterin, immer wieder neu fasziniert, zum einen von der Konsequenz, zum andern von den Überraschungen, die jeder Band aus der Hand der Dichterin birgt. Eine grosse Schriftstellerin, die stets gefällt, ohne je gefällig zu sein. Eine grosse Dichterin, die schon so lange im Thurtal lebt, dass man sie getrost eine Thurgauerin nennen kann, auch wenn ihr Blick in ihrem neusten Werk in die Berge schweift.

Zsuzsanna Gahse nennt ihre Bücher «Buchkörper», zum einen weil nichts an einem ihrer Bücher dem Zufall überlassen sind, alle ein Konzept bergen, zuerst zeichnerisch skizziert, später handschriftlich festgehalten und schlussendlich in eine Endfassung getippt. Obwohl das Buch beim Durchblättern als durchnummerierte Sammlung von Textfragmenten erscheint, ist «Bergisch teil farblos» viel mehr. Ihre Bücher, vor allem jene, die bei der Edition Korrespondenzen erscheinen, sind haptisch greifbare Gesamtkunstwerke, die nach innen und aussen strahlen. Die, so Zsuzsanna Gahse, in der Form nur entstehen können, weil die Zusammenarbeit mit ihrem Verleger und Lektor Reto Ziegler ein Glücksfall nicht nur für die Dichterin selbst, sondern für alle Liebhaber der Dichtung ist.

«Wo ist der Witz in den Bergen? Fehlanzeige. (4)»

Zsuzsanna Gahse hat ihn gefunden, in mehr als 500 kurzen und kürzesten Prosatexten, die alle miteinander verbunden sind, die alle für sich Kostbarkeiten sind. Prosa mit Witz und Lakonie geschrieben. Texte, die mit Sprache und Wörtern spielen, mit Landschaften, den Bergen, vom Meer bis ins kantige Gebirge, von fast lieblichen Betrachtungen bis bissigen Feststellungen, schroff wie die Felsen selbst, dann wieder weich wie sanfte Hügel. Texte, die ernst zu nehmen sind, die politischen Zündstoff ebenso «bergen», wie Liebeserklärungen an das Leben und ihre Landschaften.

„In Gottlieben habe ich mein Literatur-Wohnhaus, heimisches Literaturhaus, im Laufe der Jahre mehr und mehr.“

Zsuzsanna Gahse erforscht mit ihrem Schreiben die Sprache, lotet aus, was ihr Instrument an Klangformen entwickeln kann. Sie schafft mit ihrem Schreiben, was nur ganz wenigen gelingt: Sie verdichtet sich in die Sprache hinein, Gedanken, Betrachtungen, Erinnerungen, die durchleuchten, ausleuchten und einleuchten.

Sie habe von einem Bekannten eine Karte bekommen. Darauf standen bloss zwei Nummern, die auf Texte in ihrem neuen Buch verwiesen. So werden zwei Nummern zu einem Code!

«Bergisch teils farblos» – Ein Ohrenschmaus!

Zsuzsanna Gahse, geb. 1946 in Budapest, aufgewachsen in Wien und Kassel, lebte längere Zeit als Schriftstellerin in Stuttgart und Luzern, seit vielen Jahren nun in Müllheim, Schweiz. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u. a. aspekte-Literaturpreis (1983), Adelbert-von-Chamisso-Preis (2006), Italo-Svevo-Preis (2017), Werner-Bergengruen-Preis (2017), Schweizer Grand Prix Literatur (2019).

Beitragsbilder © Gallus Frei

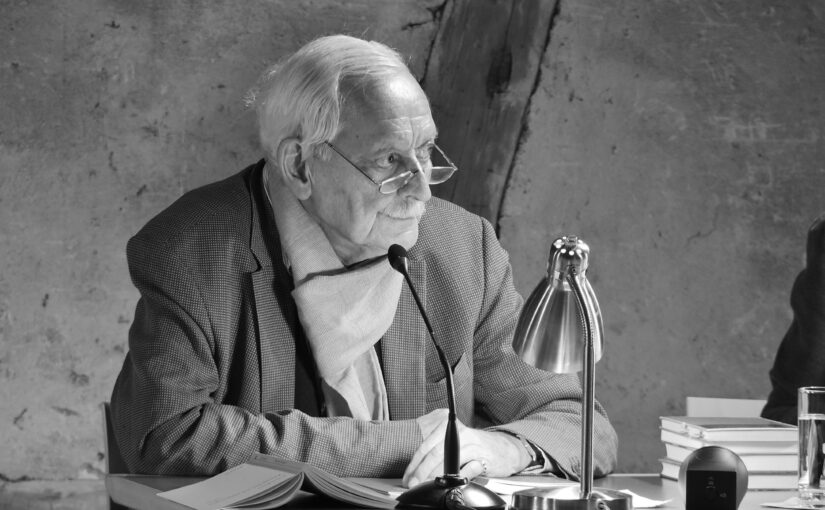

«Zwischen den Balken unterm Dach sprachen wir über das Altern und das Sterben, das Zurückbleiben, während draussen im Novembernebel die Fastnachtsmusik für einen trefflichen Kontrast sorgte. Liebe Judith, lieber Gallus, danke für den schönen Abend und auf ein andermal.» Annina Haab

«Zwischen den Balken unterm Dach sprachen wir über das Altern und das Sterben, das Zurückbleiben, während draussen im Novembernebel die Fastnachtsmusik für einen trefflichen Kontrast sorgte. Liebe Judith, lieber Gallus, danke für den schönen Abend und auf ein andermal.» Annina Haab

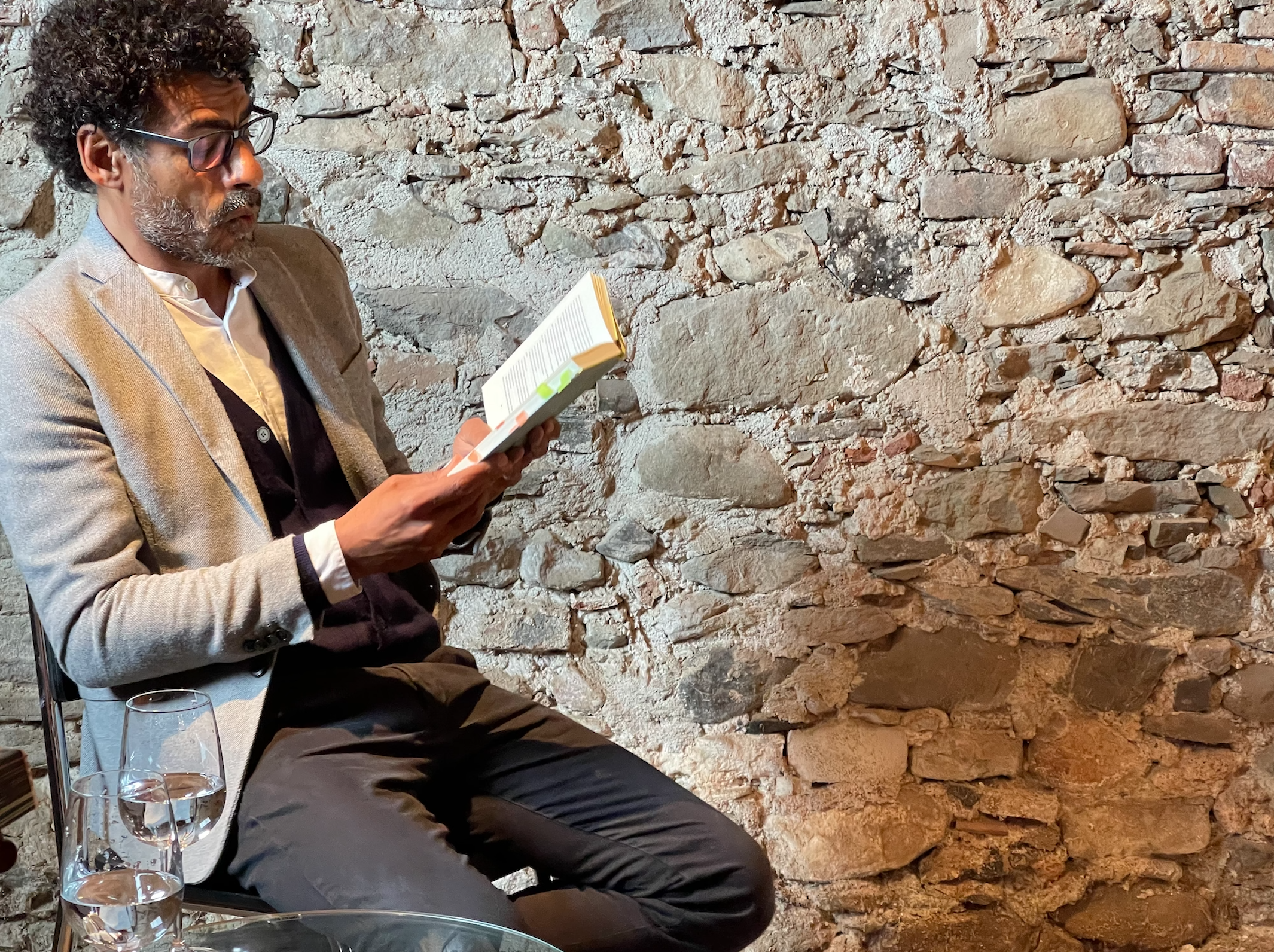

Annette Hug, die mit ihrem vierten Roman «Tiefenlager» die Geschichte einer ganz besonderen Gemeinschaft erzählt. Fünf Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, mit ganz verschiedenen Herkunftsgeschichten gründen eine Gemeinschaft. «Die Müllmänner». Eine Krankenpflegerin, ein Kraftwerkarbeiter, ein Nuklearphysiker, eine Finanzberaterin und eine Linguistin gründen einen Orden und entwickeln Methoden, um das Wissen über die Gefahren des Atommülls verlässlich zu dokumentieren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Vision: Kein Mensch soll durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet werden. Annette Hug wollte keinen dystopischen Roman schreiben. Sie leuchtet in dieses Pentagon, mäandert in Perspektiven und Erzähltypen und überzeugt durch eine fein ziselierte Sprache.

Annette Hug, die mit ihrem vierten Roman «Tiefenlager» die Geschichte einer ganz besonderen Gemeinschaft erzählt. Fünf Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, mit ganz verschiedenen Herkunftsgeschichten gründen eine Gemeinschaft. «Die Müllmänner». Eine Krankenpflegerin, ein Kraftwerkarbeiter, ein Nuklearphysiker, eine Finanzberaterin und eine Linguistin gründen einen Orden und entwickeln Methoden, um das Wissen über die Gefahren des Atommülls verlässlich zu dokumentieren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Vision: Kein Mensch soll durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet werden. Annette Hug wollte keinen dystopischen Roman schreiben. Sie leuchtet in dieses Pentagon, mäandert in Perspektiven und Erzähltypen und überzeugt durch eine fein ziselierte Sprache.  Stefan Keller, der neben Reportagen, journalistischen Arbeiten und Sachbüchern auch literarische Texte schreibt, las aus «Spuren der Arbeit». Ein erzählte Sprache gewordenes Archiv aus 200 Jahren, dass den Kanton Thurgau, die Ostschweiz zu einem Spiegel der Weltgeschichte macht. Von den feudal organisierten «Manufakturdörfern», über das Leiden von schwerst arbeitenden Kindern, das koloniale Selbstverständnis wachstumsberauschter Jungunternehmer bis nach Hinterindien, Hungersnöte und verzweifelter Aufstände bis hin zur Datenfabrik hinter Stacheldraht. Stefan Keller spinnt in seinem Buch ein feines Netz von Namen und Fakten, das Zuhörer:innen und Leser:innen bewusst macht, das Weltgeschehen vor der Haustüre stattfindet – und auf wie viel Schmerz, Leiden und Blut unser gegenwärtiger Reichtum aufbaut.

Stefan Keller, der neben Reportagen, journalistischen Arbeiten und Sachbüchern auch literarische Texte schreibt, las aus «Spuren der Arbeit». Ein erzählte Sprache gewordenes Archiv aus 200 Jahren, dass den Kanton Thurgau, die Ostschweiz zu einem Spiegel der Weltgeschichte macht. Von den feudal organisierten «Manufakturdörfern», über das Leiden von schwerst arbeitenden Kindern, das koloniale Selbstverständnis wachstumsberauschter Jungunternehmer bis nach Hinterindien, Hungersnöte und verzweifelter Aufstände bis hin zur Datenfabrik hinter Stacheldraht. Stefan Keller spinnt in seinem Buch ein feines Netz von Namen und Fakten, das Zuhörer:innen und Leser:innen bewusst macht, das Weltgeschehen vor der Haustüre stattfindet – und auf wie viel Schmerz, Leiden und Blut unser gegenwärtiger Reichtum aufbaut.