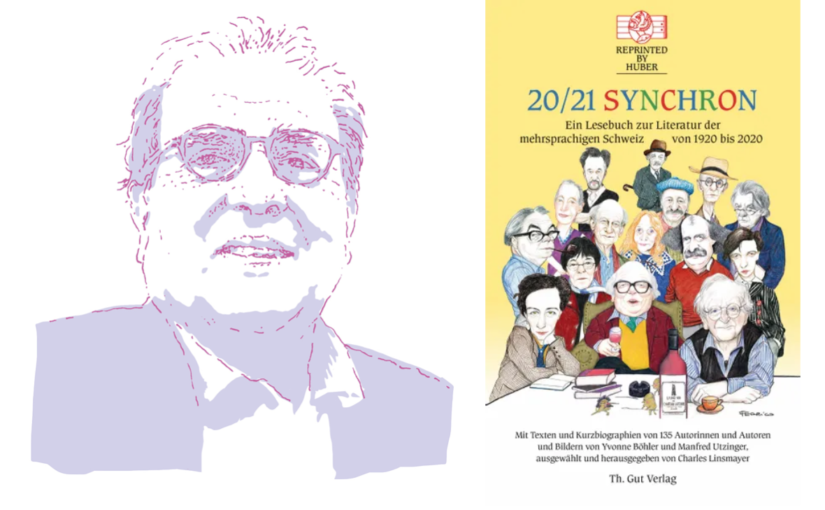

100 Jahre, 135 Autorinnen und Autoren: Charles Linsmayers Anthologie «20/21 Synchron» besichtigt die viersprachige Buchschweiz.

von Peter Surber, Kulturredaktor

«Boden unter den Füssen zu gewinnen, flüchtet man in Erinnerung, sieht sich, wie Lenz, der den 20. Jänner durchs Gebirg ging, als kleiner Bub mit Vater nach dem Vesperbrot, wenn der diffuse Tag unmerklich in die Nacht überzukippen beginnt, vom Dorf durch den frischen Schnee die Aufforstung hinauf zum Glaspass stapfen…» – ein erster Satz, der hier noch lange nicht zu Ende ist, ein typischer Hänny-Satz. Reto Hänny, 1947 im bündnerischen Tschappina geboren, hat vor wenigen Tagen den Schweizer Grand Prix Literatur 2022 zugesprochen erhalten. Darum haben wir ihn als ersten gesucht im Lesebuch zu hundert Jahren Schweizer Literatur, das Charles Linsmayer herausgegeben hat. Hänny ist natürlich drin – aber nicht mit einem Auszug aus seinen Romanen mit den rabiaten Kurztiteln Ruch, Flug oder Sturz, sondern mit einem original für das Lesebuch geschriebenen Text: Glaspass.

«Boden unter den Füssen zu gewinnen, flüchtet man in Erinnerung, sieht sich, wie Lenz, der den 20. Jänner durchs Gebirg ging, als kleiner Bub mit Vater nach dem Vesperbrot, wenn der diffuse Tag unmerklich in die Nacht überzukippen beginnt, vom Dorf durch den frischen Schnee die Aufforstung hinauf zum Glaspass stapfen…» – ein erster Satz, der hier noch lange nicht zu Ende ist, ein typischer Hänny-Satz. Reto Hänny, 1947 im bündnerischen Tschappina geboren, hat vor wenigen Tagen den Schweizer Grand Prix Literatur 2022 zugesprochen erhalten. Darum haben wir ihn als ersten gesucht im Lesebuch zu hundert Jahren Schweizer Literatur, das Charles Linsmayer herausgegeben hat. Hänny ist natürlich drin – aber nicht mit einem Auszug aus seinen Romanen mit den rabiaten Kurztiteln Ruch, Flug oder Sturz, sondern mit einem original für das Lesebuch geschriebenen Text: Glaspass.

Von «überraschend vielen» noch lebenden Autorinnen und Autoren habe er solche bisher unveröffentlichten Beiträge für die Anthologie erhalten, schreibt Linsmayer im Nachwort und bedankt sich für das «intensive Jahr» mit Schweizer Literatur, das ihm die Gespräche mit den Angefragten und die Arbeit am Buch beschert hätten.

Kanon und Entdeckungen

Eine solche intensive Entdeckungsreise durch Regionen, Themen und Jahrzehnte bietet das Buch auch den Leserinnen und Lesern. Es schlägt einen gewaltigen Bogen von 1920 bis 2020, aber geordnet ist es nicht chronologisch, sondern thematisch in kleinen, eher ad hoc gebildeten als systematisch wirkenden Gruppen. «Frühe Erfahrungen» stehen am Anfang, es folgen Texte über die Liebe, über «Väter und Mütter», «Freundschaften», «Städte und Landschaften», die Schweiz wird verhandelt oder der Tod, Schicksale «Auf der Schattenseite» oder Erlebnisse «Jenseits des Realen», Witziges steht neben Tragischem – ein beinah unerschöpfliches Kaleidoskop von Stimmen und Stimmungen.

Walser, Hesse, Ramuz, Hohl, Inglin und so weiter: Die Klassiker sind drin, die Grossschriftsteller von Frisch bis Dürrenmatt bis Burger bis Nizon, die erste Autorinnengarde von Annemarie Schwarzenbach, Alice Rivaz, Amélie Plume, Agota Kristof, Luisa Famos bis Helen Meier. Linsmayer hat den (inoffiziellen, aber über ein Jahrhundert herauskristallisierten) Kanon des viersprachigen Literaturschaffens intus und teils mitgeprägt: Er erinnert auch an Namen, die vermutlich vergessen wären, wenn er sie nicht selber seit den Achtzigerjahren in den 30 Bänden der Reihe «Frühling der Gegenwart» oder in der vierzigbändigen Edition «Reprinted by Huber» ans Licht geholt hätte: Francis Giauque, Cilette Ofaire, Monique Saint-Hélier, Kurt Guggenheim…

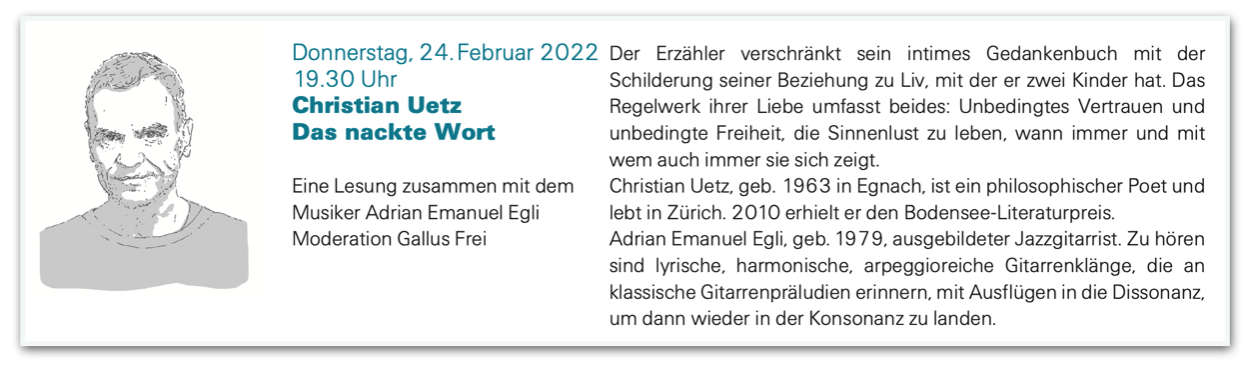

Man kommt mit Aufzählen nicht nach. Die Jüngsten? Arno Camenisch, Dorothee Elmiger, Meral Kureishi, Anna Stern, alles Achtzigerjahrgänge. Die Ostschweiz? Neben Elmiger, Meier und Stern sind Regina Ullmann, Niklaus Meienberg, Eveline Hasler, Peter Stamm und Peter Weber in Linsmayers «Long List aufgenommen. Dagegen fehlen wichtige regionale Stimmen wie Christoph Keller, Christian Uetz, Christine Fischer, Renato Kaiser, Lara Stoll und andere.

Generell sind Spoken-Word-Stimmen rar, wohl dem ausdrücklichen Lesebuch-Charakter geschuldet. «Vollständigkeit wurde nicht angestrebt», schreibt Linsmayer gleich selber im Nachwort – bei schweizweit rund 2500 Schriftstellerinnen und Schriftstellern wäre das auch ein Ding der Unmöglichkeit. Die Auswahl habe sich aus seinen Vorlieben und Erfahrungen ergeben. Begründungen, Gewichtungen und Tonalitäten, Wahlverwandtschaften und Kontraste schält das Nachwort heraus, und eine unübertreffliche Leistung sind die 135 Kurzbiografien, je eine Seite lang, die alle im Buch vertretenen Autorinnen und Autoren samt Bild vorstellen.

Vögel und Pilze

Am besten folgt man also als Leser ebenfalls seinen Vorlieben. Findet zum Beispiel Dorothee Elmigers Lockdown-Reflexion Schlafprotokoll, verfasst für eine Produktion am Zürcher Schauspielhaus 2020. Oder einen gespenstisch apokalyptischen Text mit dem Titel Vögel, frittiert der Zürcher Romanautorin Silvia Tschui. Darin ist die Welt, überhitzt und zu Tode ausgebeutet, am Ende, die Farben verloren, der Boden ausgetrocknet, die Wörter vergessen, «und man hatte nie eine Chance». «Verhängnis und Vision» heisst das Kapitel, in dem auch eines der wenigen Gedichte im Band zu finden ist, Raphael Urweiders tropische Trauer. Zur Aufheiterung folgt ein paar Seiten weiter Peter Webers Pilzöffentlichkeit, in der die Hallimasche das letzte Wort haben.

In einer kulturpessimistischen Schlussbetrachtung warnt der Herausgeber vor der «digital unterfütterten Jekami-Unterhaltungskultur globalen Zuschnitts», die das gedruckte Wort zunehmend «in eine Randexistenz» dränge. Er hofft im Gegenzug auf ein Lesepublikum, das, statt «Trends und Moden» zu folgen, dem Geschriebenen wieder mehr Zeit widmet und «zu neugierigen, aufnahmebereiten, geduldigen Adressaten und echten, begeisterungsfähigen Komplizen der Schreibenden» wird. Sein Lesebuch will dazu einen Beitrag leisten.

Dieser Bericht erschien in der Märzausgabe der Kuturzeitschrift Saiten.

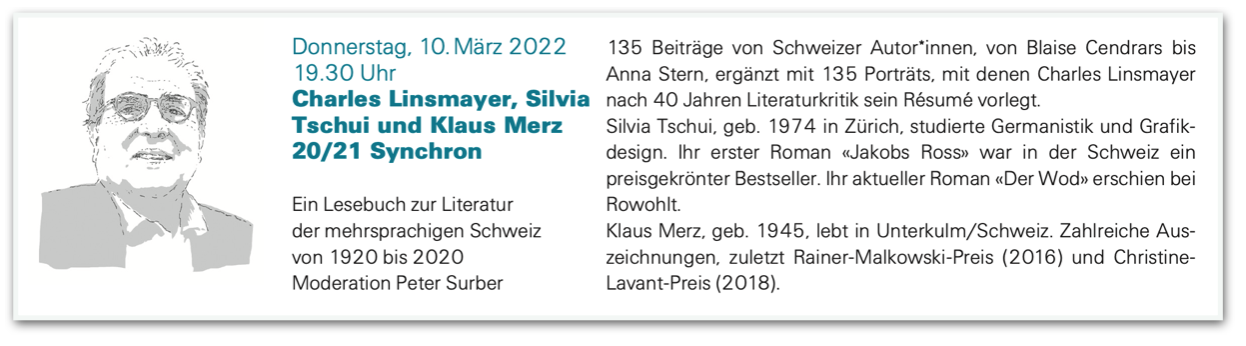

Bei der Veranstaltung vom 10. März im Literaturhaus Thurgau sind Klaus Merz uns Silvia Tschui mit auf der Bühne. Begleitet werden Sie vom Gitarristen Philipp Schaufelberger. Moderation Peter Surber

Silvia Tschui, geb. 1974 in Zürich, studierte Germanistik und Grafikdesign. Ihr erster Roman „Jakobs Ross“ war in der Schweiz ein preisgekrönter Bestseller. Ihr aktueller Roman „Der Wod“ erschien bei Rowohlt.

Klaus Merz, geb. 1945, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018).

Gastbeitrag von Cornelia Mechler, Leiterin Verwaltung und Marketing im Kunstmuseum Thurgau, Moderatorin im Literaturhaus Thurgau

Gastbeitrag von Cornelia Mechler, Leiterin Verwaltung und Marketing im Kunstmuseum Thurgau, Moderatorin im Literaturhaus Thurgau

«Boden unter den Füssen zu gewinnen, flüchtet man in Erinnerung, sieht sich, wie Lenz, der den 20. Jänner durchs Gebirg ging, als kleiner Bub mit Vater nach dem Vesperbrot, wenn der diffuse Tag unmerklich in die Nacht überzukippen beginnt, vom Dorf durch den frischen Schnee die Aufforstung hinauf zum Glaspass stapfen…» – ein erster Satz, der hier noch lange nicht zu Ende ist, ein typischer Hänny-Satz. Reto Hänny, 1947 im bündnerischen Tschappina geboren, hat vor wenigen Tagen den Schweizer Grand Prix Literatur 2022 zugesprochen erhalten. Darum haben wir ihn als ersten gesucht im Lesebuch zu hundert Jahren Schweizer Literatur, das Charles Linsmayer herausgegeben hat. Hänny ist natürlich drin – aber nicht mit einem Auszug aus seinen Romanen mit den rabiaten Kurztiteln Ruch, Flug oder Sturz, sondern mit einem original für das Lesebuch geschriebenen Text: Glaspass.

«Boden unter den Füssen zu gewinnen, flüchtet man in Erinnerung, sieht sich, wie Lenz, der den 20. Jänner durchs Gebirg ging, als kleiner Bub mit Vater nach dem Vesperbrot, wenn der diffuse Tag unmerklich in die Nacht überzukippen beginnt, vom Dorf durch den frischen Schnee die Aufforstung hinauf zum Glaspass stapfen…» – ein erster Satz, der hier noch lange nicht zu Ende ist, ein typischer Hänny-Satz. Reto Hänny, 1947 im bündnerischen Tschappina geboren, hat vor wenigen Tagen den Schweizer Grand Prix Literatur 2022 zugesprochen erhalten. Darum haben wir ihn als ersten gesucht im Lesebuch zu hundert Jahren Schweizer Literatur, das Charles Linsmayer herausgegeben hat. Hänny ist natürlich drin – aber nicht mit einem Auszug aus seinen Romanen mit den rabiaten Kurztiteln Ruch, Flug oder Sturz, sondern mit einem original für das Lesebuch geschriebenen Text: Glaspass.

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.