Leidenschaft allein reicht nicht. Aber Genialität allein ebenso nicht. Gina, eine junge Frau, schreibt zwischen Lähmung und Selbstzerstörung, über Lebensentwürfe, die nach ihrer Erfüllung rufen. In „Die Entflammten“ prallen Welten aufeinander.

Sie kennen Vincent van Gogh mit Sicherheit. Wahrscheinlich kennen sie auch Theo van Gogh, seinen jüngeren Bruder, Kunsthändler und -sammler, ohne den sein genialer Bruder nie und nimmer jene Bilder hätte malen können, die ihn unsterblich machten. Aber wahrscheinlich lernen sie Jo van Gogh-Bonger, die Frau von Theo, erst durch den Roman von Simone Meier kennen. Eine Frau, die es sich nach dem frühen Tod der beiden Brüder zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Vincent van Goghs Bilder dorthin zu bringen, wo sie hingehören; in die grossen Museen der Welt. Vincent van Gogh war einzig und allein an seiner Malerei interessiert, unkonventionell und mit totaler Hingabe. In einer Hingabe, die gekoppelt mit seiner desaströsen Lebensweise schon früh auf eine Katastrophe hinzielte und mit dem frühen Tod seines Bruders, der ihn in jeder noch so zerstörerischen Lebensphase unterstützte, leicht ins grosse Vergessen hätte münden können. Wenn nicht Johanna van Gogh-Bonger gewesen wäre.

Simone Meier erzählt aber nicht einfach die Geschichte jener Frau nach, die die Sehnsucht nach Liebe an die Seite der berühmten Brüder brachte, der die Kunstwelt verdankt, dass jenem Künstler, der viel mehr als einfach abbilden wollte, jener Platz an den Wänden der Welt sicherte.

Über hundert Jahre später stösst die junge Kunsthistorikerin Gina auf die Geschichte dieser Frau. Sie taucht immer tiefer ein in die Biografie dreier Leben, die in ihrer Radikalität und Besessenheit auch im stummen Untergang hätten enden können. Was wäre geschehen, hätte Vincent seinen Bruder Theo nicht gehabt? Was wäre geschehen, hätte Jo das Lebenswerk beider nicht weitergeführt? Was wäre geschehen, wenn das Selbstzerstörerische des Malers, die Syphilis seines Bruders die junge Witwe mit ihrem kleinen Sohn mitgerissen hätte? Gina folgt einem Leben, sucht nach dieser Stimme und findet sie.

Gina sucht aber auch nach den Rätseln in ihrer eigenen Familie. Warum scheiterte die Ehe ihrer Eltern? Warum schafft es ihr Vater in dem kleinen Haus am Meer nicht endlich, aus den vielen Anfängen einen zweiten Roman zu schreiben, nachdem der Ruhm des ersten schon seit Jahrzehnten verflogen ist? Gina zieht für eine begrenzte Zeit in das kleine Haus ihres Vaters, wohl nicht zuletzt darum, weil sie hofft, dass sie mit ihrem Schreiben die Fesseln ihres Vaters lösen kann.

Das Reizvolle an diesem Roman sind die Prozesse der Begegnungen. Im Vordergrund steht jene zwischen Jo und Gina, zweier Frauen in ganz unterschiedlicher Zeit, obwohl doch eigentlich nur etwas mehr als ein Jahrhundert zwischen den beiden Frauenleben liegt. Gina rutscht mit Recherche und Schreiben immer tiefer in das Leben einer Frau, die ihr Dasein nach dem Tod der van Goghs immer entschiedener in den Dienst einer Sache stellt. Eine Kompromisslosigkeit, von der die Schreibversuche ihres Vaters diametral entfernt sind und wehleidig groteske Züge angenommen haben. Je tiefer Gina forscht und sich in das Leben Johannas hineinversetzt, desto mehr schwinden Barrieren, bis Jo und Gina im letzten Teil des Buches in einen Dialog treten, der die Grenzen schwinden lässt.

Wo sind die Grenzen zwischen Eigensinn und Genialität? Wie schafft es Genialität an die Oberfläche, zwischen all die Banalitäten des Lebens? Simone Meier geht es um mehr als Aufklärung über eine Frau, die seit einem Jahrhundert im Schatten „ihrer“ beiden Männer steht. „Die Entflammten“ ist ein Buch über Entflammte, die in ihrem selbstzerstörerischen Tun alles mit sich reissen und über „Entflammte“, die das einst entfachte Feuer nie erlöschen lassen.

Interview

Was war zuerst; die Faszination für die Person Johanna Bonger, später van Gogh oder die Geschichte einer jungen Frau, die sich in ihrer Suche nach einer eigenen Stimme mit dem Scheitern ihres Vaters konfrontiert?

Keine von beiden. Zuerst war Ginas Vater da. Nach meinem letzten Buch war ich frustriert, ich hatte die Ausläufer des Corona-Tiefs schwer unterschätzt, besonders in Deutschland. Man kriegt nun mal keine Sichtbarkeit hin, wenn die Buchhandlungen ganz oder teilweise geschlossen sind. Die Zugänge zu Lesungen waren beschränkt und die Leute blieben vorsichtshalber lieber zuhause. Aus therapeutischen Gründen wollte ich zuerst eine Literaturbetriebssatire schreiben. Einfach um Wunden zu lecken. Das sollte man natürlich unterlassen, das habe ich relativ schnell gemerkt. Und dann kam Jo. Ganz plötzlich, aber sehr bestimmend, und ich wusste, wenn ich mich jetzt nicht ganz in den Dienst dieser Figur stelle, bin ich die blödste schreibende Person weit und breit. Gina kam erst danach, allerdings enorm selbstverständlich, und aus dem Vater wurde aus einer lächerlichen eine gute Figur.

Über ein Jahrzehnt nach dem Suizid des einen und dem Syphilistod des andern war Vincent van Goghs Kunst nur einem ganz kleinen Kreis ein Begriff. Heute werden, wenn ein Bild überhaupt zum Verkauf steht, exorbitante Summen bezahlt, die mit Kunstverstand oder Sammelleidenschaft nichts mehr zu tun haben. Doch eigentlich eine Watsche an Künstler, eine an die Kunstszene, profitiert doch die Kunst selbst nie von solchen Preisen und eine Watsche ins Gesicht all jener, deren Genialität nie an die Oberfläche gelangt.

So what? Im stillen Kämmerchen sind wir alle in irgendwas genial. Ich war mal eine geniale Blockflötistin. Aber braucht die Welt das? In den allermeisten Fällen nicht. In meinen 28 Jahren als Kulturjournalistin sind mir wohl erst zwei lebende Menschen untergekommen, von denen ich sagen würde, sie sind genial und ihre Kunst bringt uns wirklich was. Vorherrschend ist ja immer und überall solides, stabiles Mittelmass. Ich persönlich bin kein Van-Gogh-Fan, mir ist das zu aufdringlich, aber in der Beschäftigung mit ihm für das Buch habe ich verstehen gelernt, wie echt revolutionär er war und was die Menschen in ihm sehen konnten, was sie begeisterte. Tragisch für ihn, dass er das nicht erlebte, Picasso und Warhol hatten mehr von ihrem Ruhm. Aber wenn besonders Viele einen Einzelnen besonders grossartig finden, kommt es unweigerlich irgendwann zu diesen perversen monetären Exzessen, egal ob in der Kunst, im Fussball, in Hollywood oder in Chefetagen. Offenbar haben wir noch nicht gelernt, unsere Wertschätzung anders auszudrücken.

Gina setzt sich einigem aus, nicht zuletzt dem Stolpern ihres Vaters, der, statt seinem einstigen Brotberuf nachzugehen, vom Leben eines erfolgreichen Schriftstellers „besessen“ ist. Muss man besessen, entflammt sein, um mit seiner Kunst eine Bühne zu finden?

Für seine Arbeit entflammt zu sein, garantiert noch lange keine Bühne, hilft aber sicher. Was ich jedoch weiss, ist, dass es kein Entkommen vor einer gewissen Besessenheit, einer Auslieferung gibt, wenn man es mit seiner Kunst wirklich ernst meint.

Jo findet schlussendlich ihre Bestimmung in der Kunstvermittlung, mit ihrer Strategie, die Werke ihres Schwagers nicht einfach gewinnbringend zu verscherbeln, sondern den Bildern jenen Platz zu geben, der ihnen durch ihre Einzigartigkeit zusteht. Ein typisch «weibliches Prinzip»?

Ist diese Frage ernst gemeint? Ich hoffe nicht! Das Einzige, was Jo an Weiblichkeitsklischees wie diesem interessierte, war, sie aus der Welt zu schaffen. Zum Glück hatte sie dank Theo, aber auch dank ihrem späteren Umfeld ganz unweibliche Einblicke in den damals zu hundert Prozent von Männern beherrschten Kunstmarkt. Sie sah, wie man es eben nicht machen sollte. Und sie war ein totaler Kontrollfreak. SIE wollte das Narrativ bestimmen, niemand sonst. Das Praktische an Vincent van Gogh war ja nun mal, dass er schon tot war und nicht mehr von seiner Kunst zu leben brauchte, sie konnte die Nachlassverwaltung entsprechend gründlich und langfristig angehen. Und sie legte sich einen genialen Dreiphasenplan zurecht: Sichtbarkeit schaffen, Rarmachen auf dem Markt, am Mythos basteln. Die breitestmögliche Sichtbarkeit erreichte sie, indem sie Zeit ihres Lebens über 100 Ausstellungen organisierte und dabei immer darauf achtete, dass Leute, die wenig verdienten, weniger Eintritt zahlen mussten. Da war sie ganz Sozialistin, wie übrigens die meisten im Van-Gogh- und Bonger-Clan damals glühende Sozialisten waren, was in der Van-Gogh-Rezeption natürlich gerne unterschlagen wird. Am Mythos bastelte sie bei ihrer Herausgabe der Briefe der Brüder, zu der sie selbst den alles entscheidenden Essay schrieb, der das Bild von van Gogh nachhaltig prägte. Und mit dem Zurückhalten besonders beliebter Bilder vom Markt befriedigte sie einerseits die Museumsbesucherinnen und -besucher und schuf andererseits noch grössere Begehrlichkeiten bei den abgewiesenen Käufern. So kam der immer lautere «Buzz» um van Gogh zustande.

Im zweiten Teil ihres Buches mischen sich die Stimmen der beiden Protagonistinnen Jo und Gina zu einem Dialog über Zeit und Raum hinaus. Eigentlich eine virtuelle Begegnung. Ist das nicht genau das, was die Literatur kann? Warum muss die Grenze des Möglichen ausgerechnet auch für die Literatur gelten?

Mich müssen Sie das nicht fragen, ich bin eh das Schmuddelkind, das sich nicht um die Genregrenzen und die albernen Reinheitsgebote der deutschsprachigen Literaturkritik kümmert. In jeder anderen Weltliteratur ist diese Art der Kunstfreiheit, des ’magischen Realismus’, des kreativen Ausserkraftsetzens von Zeit, Raum und Konventionen völlig normal und anerkannt. Bei uns nicht.

Simone Meier, geboren 1970, ist Autorin und Journalistin. Nach einem Studium der Germanistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte arbeitet sie als Kulturredakteurin, erst bei der WochenZeitung, dann beim Tages-Anzeiger, seit 2014 bei watson. 2020 und 2022 wurde sie zur »Kulturjournalistin des Jahres« gewählt. Bei Kein & Aber erschienen ihre Romane «Fleisch«, «Kuss» und «Reiz». Simone Meier lebt und schreibt in Zürich.

Beitragsbild © Ayse Yavas

Zeruya Shalev, 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren, studierte Bibelwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Haifa. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe – «Liebesleben», «Mann und Frau», «Späte Familie» – wurde in über zwanzig Sprachen übertragen. Zuletzt erschienen ihre Romane «Schmerz» (2015) und «Schicksal» (2021). Zeruya Shalev gehört weltweit zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit.

Zeruya Shalev, 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren, studierte Bibelwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Haifa. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe – «Liebesleben», «Mann und Frau», «Späte Familie» – wurde in über zwanzig Sprachen übertragen. Zuletzt erschienen ihre Romane «Schmerz» (2015) und «Schicksal» (2021). Zeruya Shalev gehört weltweit zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit.

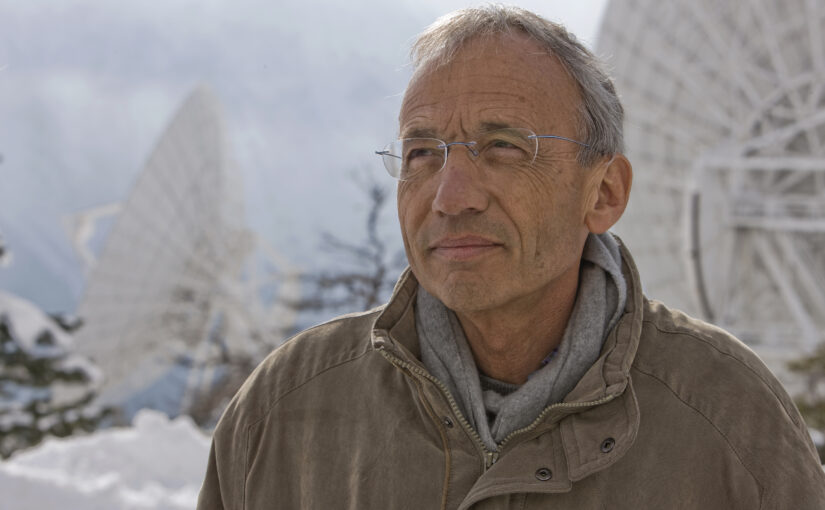

Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.

Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.

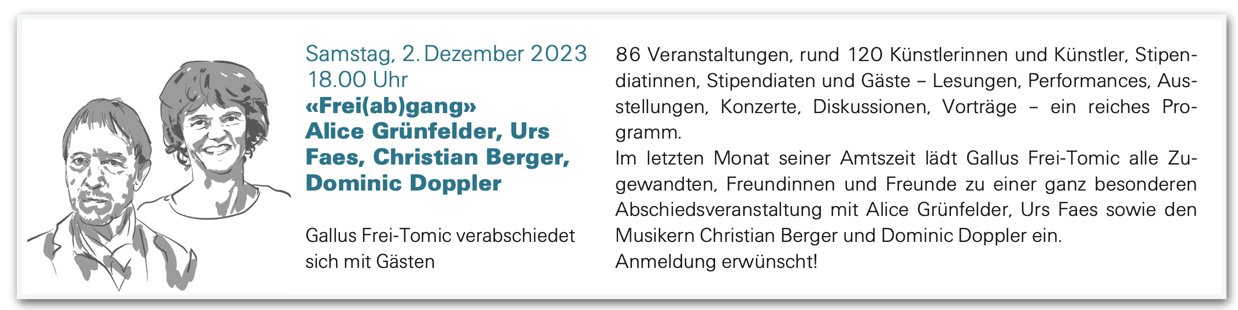

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «