„Blutbuch“ ist ein Buch über das Woher und Wohin. Die Stimme im Buch sucht nach ihrer Herkunft, schreibt Briefe an die Grossmutter, weil sie weiss, dass alle alle Generationen mit sich tragen, aus denen die eigene Existenz gewachsen ist. „Blutbuch“ ist die Suche nach den Säften, die das Leben ausmachen.

Die Erzählstimme definiert sich weder männlich noch weiblich, was sich non-binär nennt. Sie forscht in einer Zeit, in der Vergangenheit, als es ausschliesslich das Weibliche und Männliche gab und sich alles dieser Zweiteilung zu unterwerfen hatte, mit allen Konsequenzen. Wenn die Erzählstimme in den Schichten des eigenen Daseins wühlt, wenn sie schwärmt, leidet, schreit, erklärt und forscht, vermeidet sie jede Zuordnung, schreibt „jemensch“ statt jemand, was zu Beginn gewöhnungsbedürftig ist, den Lesefluss aber kaum hemmt und für Kim de l’Horizon eine der unausweichlichen Konsequenzen einer nicht nur für das Schreiben getroffenen Entscheidung ist.

Die Erzählstimme definiert sich weder männlich noch weiblich, was sich non-binär nennt. Sie forscht in einer Zeit, in der Vergangenheit, als es ausschliesslich das Weibliche und Männliche gab und sich alles dieser Zweiteilung zu unterwerfen hatte, mit allen Konsequenzen. Wenn die Erzählstimme in den Schichten des eigenen Daseins wühlt, wenn sie schwärmt, leidet, schreit, erklärt und forscht, vermeidet sie jede Zuordnung, schreibt „jemensch“ statt jemand, was zu Beginn gewöhnungsbedürftig ist, den Lesefluss aber kaum hemmt und für Kim de l’Horizon eine der unausweichlichen Konsequenzen einer nicht nur für das Schreiben getroffenen Entscheidung ist.

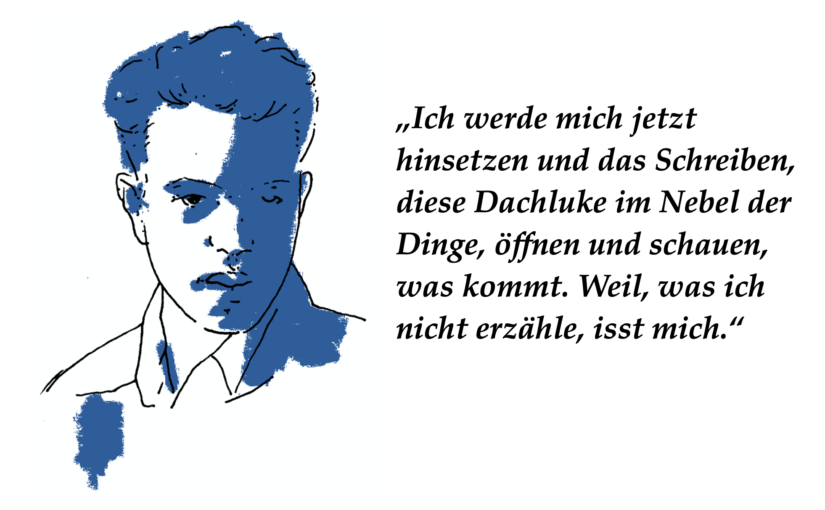

«Solange ich schreibe, spreche ich zwar nicht, aber ich schweige auch nicht.»

„Blutbuch“ ist die Zwiesprache mit der Grossmutter, mit seiner Grossmeer, einer alt gewordenen Frau, die zu verstummen droht, die in ihrer Demenz ihre Geschichte Stück für Stück verliert, die er nicht mehr fragen kann, deren Antworten versiegen. Mit einer Frau, die untrennbar mit der eigenen Geschichte verbunden ist, die in ihr grosses Vergessen Stücke seiner eigenen Geschichte mit in diese eine nicht zu korrigierende Leere reisst.

„Blutbuch“ ist die Suche nach der eigenen Herkunft, ein erschriebener Stammbaum. Kim de l’Horizon kostet in diesem Buch vom Blut seiner Familie, schmeckt das Verborgene, Vergessene, Verschwiegene. Jene Blutbuche im Hof ist Sinnbild für das Buch, das jede Familie schreibt, die Geschichten, von denen man sich emanzipieren kann oder die einem auf ewig im Griff behalten, nicht loslassen, ketten.

Die Grossmutter des Erzählenden, die Grossmeer, ist Kim näher als die Mutter, seine – ihre Meer, von der Kim sich sein ganzes Leben lang seltsam distanziert fühlt, mit der Kim nicht redet, schon gar nicht über das Anderssein, dieses „Es“, das immer aussen vor bleibt. „Blutbuch“ ist die Liebeserklärung an eine Grossmutter, das Nachspüren an eine Nähe, die der Erzähler zur Mutter nie hatte. „Blutbuch“ ist sanfte Berührung, leises Streicheln, aber auch verzweifeltes Schreien, grelle Demonstration.

„Blutbuch“ ist die Erkundung eines Körpers, einer Selbstverständlichkeit für viele, einer schmerzhaften Konfrontation für Kim. Kim spürt sich dann, wenn der Schmerz am grössten ist. In „Blutbuch“ steckt der Kampf ebenso wie der Versuch einer permanenten Versöhnung. Warum bin ich so, wie ich bin? „Blutbuch“ ist der Literatur gewordene Versuch, die Dinge beim Namen zu nennen, dem eigenen Sein eine Gestalt zu geben, Kraft dort zu finden, wo andere sich der Verzweiflung ergeben. Kim de L’Horzon gibt dem Suchen eine Sprache.

«Ich wollte dir meine konstante Angst vor meinem Körper erzählen: Mit dem schrecklichen Monster unterm Bett unter einer Decke zu stecken. Nur ist das keine Decke, sondern meine Haut.»

Ich las „Blutbuch“ mit angehaltenem Atem. Der Roman ist keine Nachttischchenlektüre, denn die Gefahr, dass einem Bilder bis in Träume begleiten, ist gross. Kim de l’Horizons Debüt ist ein vielstimmiges Konvolut, sich aus den Zwängen einer Gesellschaft zu befreien, die alles und jedes in Schubladen pressen muss, die all dem keinen Platz lässt, was Normen widerspricht. „Blutbuch“ liest sich wie ein Drehbuch zu einem langen Akt der Befreiung. Erstaunlich, wie viel Reife in diesem Buch liegt, wie viel Sprachkunst, wie viel Mut und Kompromisslosigkeit.

Weniger erstaunlich, dass sowohl der Deutsche wie der Schweizer Buchpreis das Buch in die Shortlist, in die Endausscheidung aufgenommen haben, weil das Buch all das zur Sprache bringt, was in der aufgeladenen Atmosphäre unserer Gesellschaft wabert. Aber „Blutbuch“ ist keine Unterhaltung. Dieses Buch will Auseinandersetzung. Wer sich als Lesende dieser Auseinandersetzung stellt, wird belohnt. „Blutbuch“ ist eine Wucht.

Kim de l’Horizon gewann mit seinem Roman «Blutbuch» den Deutschen Buchpreis 2022. Hier die Kurzfassung der Jurybegründung:

«Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de l’Horizons Roman „Blutbuch“ nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Grossmutter, die „Grossmeer“ im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt.

Die Romanform ist dabei in steter Bewegung. Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern liess.»

Kim de l’Horizon, geboren 2666 auf Gethen. In der Spielzeit 21/22 war Kim Hausautorj an den Bühnen Bern. Vor dem Debüt «Blutbuch» versuchte Kim mit Nachwuchspreisen attention zu erringen – u. a. mit dem Textstreich-Wettbewerb für ungeschriebene Lyrik, dem Treibhaus-Wettkampf für exotische Gewächse und dem Damenprozessor. Heute hat Kim aber genug vom »ICH«, studiert Hexerei bei Starhawk, Transdisziplinarität an der ZHdK und textet kollektiv im Magazin DELIRIUM. «Blutbuch» wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und mit dem Deutschen Buchpreis 2022 ausgezeichnet.

Gastbeitrag von Céline Burget

Gastbeitrag von Céline Burget

Gastbeitrag von Aline Tettamanti

Gastbeitrag von Aline Tettamanti