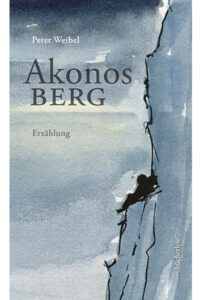

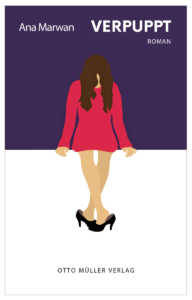

Es gibt eine Eintagsfliegenart aus der Gattung Ephemeroptera, die zwanzig Jahre als Larve im Schlamm verbringen kann, um dann für einen Tag Flügel zu bekommen. Die junge Rita im Buch der Bachmannpreisträgerin Ana Marwan ist weder hier noch dort, verpuppt in Lauerstellung. „Verpuppt“ lässt sich lesen wie ein Zustand dazwischen, zwischen Fiktion und Realität, zwischen Traum und Tag, zwischen hier und dort.

Ich las das Buch zweimal, bevor ich es wagte, nur einen einzigen Satz darüber zu schreiben. Ich las es zweimal, um sicher zu sein und habe bei der erneuten Lektüre kaum an Sicherheit und Gewissheit gewonnen. Es war, als wäre ich stundenlang alleine vor einem riesigen Gemälde gesessen, um es zu ergründen, mit dem Resultat, dass scheinbare Einsichten immer wieder kippen, dass ich durch die ineinander fliessenden Perspektiven nie jene Sicht gewonnen hätte, die Klarheit verschafft. Aber vielleicht habe ich verstanden, dass es Ana Marwan eben nicht darum geht, eine stringente Geschichte zu erzählen. Sie will mich auch nicht unterhalten. Die Lektüre ihres Buches versetzte mich in einen elektrisierten Zustand, als müssten meine Synapsen permanent neue Verbindungen suchen, weil ich dem Roman mit meiner krampfhaft kausalen Sichtweise nicht gerecht werden kann.

Ich las das Buch zweimal, bevor ich es wagte, nur einen einzigen Satz darüber zu schreiben. Ich las es zweimal, um sicher zu sein und habe bei der erneuten Lektüre kaum an Sicherheit und Gewissheit gewonnen. Es war, als wäre ich stundenlang alleine vor einem riesigen Gemälde gesessen, um es zu ergründen, mit dem Resultat, dass scheinbare Einsichten immer wieder kippen, dass ich durch die ineinander fliessenden Perspektiven nie jene Sicht gewonnen hätte, die Klarheit verschafft. Aber vielleicht habe ich verstanden, dass es Ana Marwan eben nicht darum geht, eine stringente Geschichte zu erzählen. Sie will mich auch nicht unterhalten. Die Lektüre ihres Buches versetzte mich in einen elektrisierten Zustand, als müssten meine Synapsen permanent neue Verbindungen suchen, weil ich dem Roman mit meiner krampfhaft kausalen Sichtweise nicht gerecht werden kann.

Rita ist jung. Ritas Zustand ist jener der Larve im Sumpf. Verpuppt sieht sie ihre Welt nicht mit den Augen der Objektivität, sondern nach innen gerichtet – subjektiv. Ganz offensichtlich ist sie für unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung, regelmässig zu Gesprächen herbeigeholt, von TherapeutInnen ermunterst zu erzählen, aufzuschreiben, jene inneren Bilder in Worte zu fassen, nicht in erster Linie, um sie zu begreifen oder zu verstehen, mehr in der Hoffnung, auf Ordnungen zu stossen. Rita schreibt, schreibt nie von einer Klinik, aber von einem «Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Abteilung Raumfahrt», in dem sie arbeitet. Von Ivo Jež, einem 30 Jahre älteren Mitarbeiter, einem Bürokraten, dem sie einige Nähe zulässt. Von ihrer viel schöneren Freundin Anja, der alle Sympathie zufällt, ganz im Gegensatz zu ihr, die sich lieber mit Büchern anfreundet. Oder von Frau Klammer, wie Rita ihre Mutter nennt, wenn sie sich in ihrem Schreiben inszeniert. Rita erzählt, wie sie mit aller Souveränität das Leben auf der Bühne des Erzählens ausbreitet. Ein Leben, das für mich als Leser ziemlich verwirrend erscheint. Rita ist gefangen in einem Zustand dazwischen. Ana Marwans Roman spielt mit den „Unwahrnehmungen“ dieses Dazwischens. Rita ist eine junge Frau, der die Realität abhanden gekommen ist, ohne dass das ein Verlust geworden wäre. Ana Marwan nimmt mich mit in den Irrgarten, das Labyrinth einer jungen Frau, die sich in den Zwischenräumen verloren hat.

Ana Marwans Roman erzählt von Ängsten, der „Angst, die menschliche Sprache zu vergessen“. Rita schafft sich in ihrem selbst erschaffenen Kosmos die Welt in ihrer Einsamkeit, eine Insel in ihren Ängsten. Vielleicht erzählt der Roman auch von den Ängsten der Autorin selbst. Aber alle Versuche einer Interpretation bleiben hängen, weil es der Autorin zu allerletzt darum geht, eine „ordentliche“ Geschichte zu erzählen.

Wie bei kaum einem anderen Roman macht es Spass, in der Rezeption darüber zu lesen, den mehr oder minder hilflosen Versuchen, den Roman verstehen zu wollen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es nicht so sehr um das Geschriebene selbst geht, sondern um dessen Wirkung. Ana Marwans Roman ist ein kunstvolles Verwirrspiel, als hätte sie ihn im Rausch geschrieben, im Wörterrausch. Der Roman ist gespickt mit bühnenhaften Szenerien, voller Sätze, die sich einbrennen, Wendungen, die mich als Leser vom Boden der Gewissheiten wegreissen.

Man muss für ein Abenteuer bereit sein und wird belohnt mit etwas Einzigartigen.

Das Original „Zabubljena“ (Ljubljana: 2021, Beletrina) wurde mit dem Kritiško sito 2022 als bestes Buch des Jahres 2021 in Slowenien ausgezeichnet.

Ana Marwan, 1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaftin Ljubljana und der Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin in Wien und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Augezeichnet mit dem exilliteraturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ 2008, dem Kritiško sito 2022 für das beste Buch des Jahres in Slowenien 2021 und dem Ingeborg- Bachmann-Preis 2022. „Der Kreis des Weberknechts“ (2019, 3. Aufl.) ist ihr Romandebüt. Im Oktober 2022 ist der TDDL-Siegertext „Wechselkröte“ als zweisprachige Ausgabe (D/SLO) im Otto Müller Verlag erschienen.

Ana Marwan, 1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaftin Ljubljana und der Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin in Wien und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Augezeichnet mit dem exilliteraturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ 2008, dem Kritiško sito 2022 für das beste Buch des Jahres in Slowenien 2021 und dem Ingeborg- Bachmann-Preis 2022. „Der Kreis des Weberknechts“ (2019, 3. Aufl.) ist ihr Romandebüt. Im Oktober 2022 ist der TDDL-Siegertext „Wechselkröte“ als zweisprachige Ausgabe (D/SLO) im Otto Müller Verlag erschienen.

Klaus Detlef Olof, geb. 1939 in Lübeck; Slawist und Übersetzer (Studium in Hamburg und Sarajewo); seit 1973 Lehrtätigkeit an der Universität Klagenfurt; Arbeitsschwerpunkt: südslawische Literaturen; zahlreiche Übersetzungen aus dem Slowenischen, Kroatischen, Bosnischen und Serbischen.

Rezension von «Der Kreis des Weberknechts» auf literaturblatt.ch

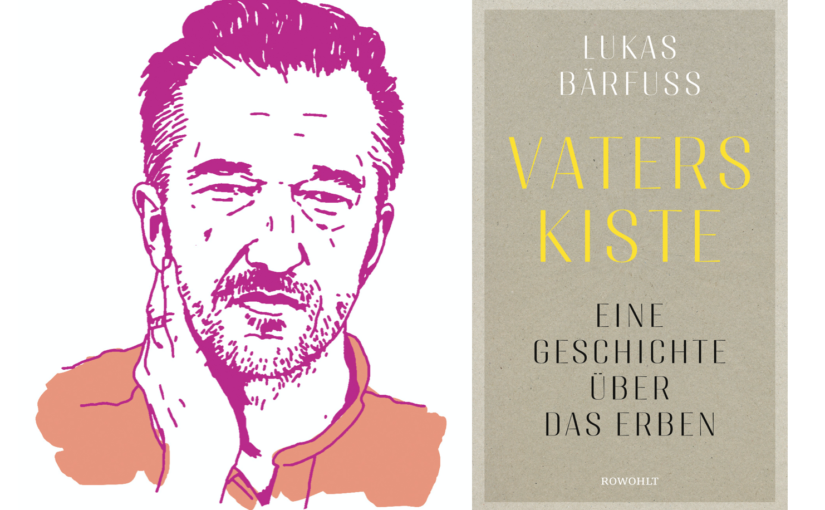

Beitragsillustration © leafrei.com / Literaturhaus Thurgau

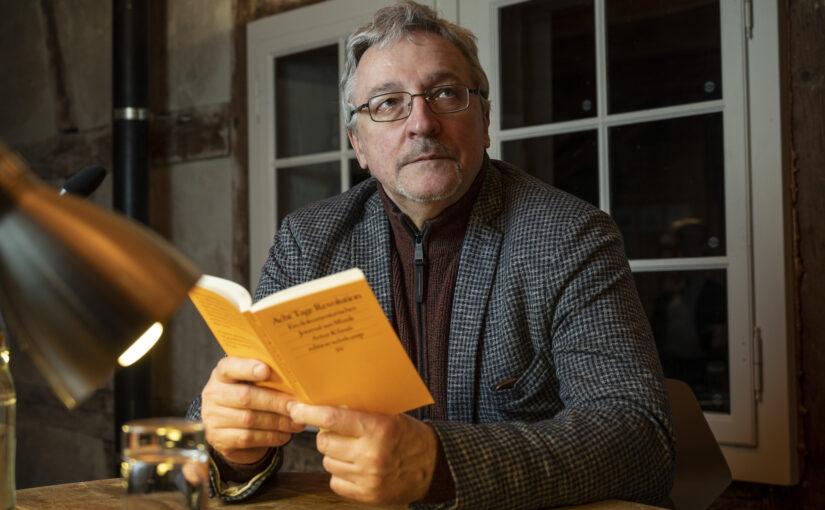

Artur Klinaŭ nennt den weissrussischen Diktator Alexander Lukaschenka in seinem Buch „Acht Tage Revolution. Ein dokumentarisches Journal aus Minsk“ kein einziges Mal mit seinem Namen, bloss Batka. Sein Buch ist Auseinandersetzung und Abrechnung zugleich, ein Versuch der Einordnung, ein Protokoll der Suche nach seiner für Tage verschwundenen Tochter. Artur Klinaŭ ist davon überzeugt, dass eine Revolution in Weissrussland in der gegenwärtigen Lage aussichtslos wäre. Viele Stimmen im Land sind zwar laut, aber nur die wenigsten haben einen „Plan“, wie eine Zukunft in einem ganz anderen System aussehen müsste, allen voran die Opposition unter Swetlana Tichanowskaja, wo mit Slogans den Menschen in diesem leidgeprüften Land nur der „Kopf verdreht“ wird. Russland würde einen „aufmüpfigen“ Nachbarn sofort schlucken, zumal Weissrussland sich nicht dagegenstellen könnte, auch wenn viele in der protestierenden Masse aufrichtig beseelt waren von den Ideen einer Revolution.

Artur Klinaŭ nennt den weissrussischen Diktator Alexander Lukaschenka in seinem Buch „Acht Tage Revolution. Ein dokumentarisches Journal aus Minsk“ kein einziges Mal mit seinem Namen, bloss Batka. Sein Buch ist Auseinandersetzung und Abrechnung zugleich, ein Versuch der Einordnung, ein Protokoll der Suche nach seiner für Tage verschwundenen Tochter. Artur Klinaŭ ist davon überzeugt, dass eine Revolution in Weissrussland in der gegenwärtigen Lage aussichtslos wäre. Viele Stimmen im Land sind zwar laut, aber nur die wenigsten haben einen „Plan“, wie eine Zukunft in einem ganz anderen System aussehen müsste, allen voran die Opposition unter Swetlana Tichanowskaja, wo mit Slogans den Menschen in diesem leidgeprüften Land nur der „Kopf verdreht“ wird. Russland würde einen „aufmüpfigen“ Nachbarn sofort schlucken, zumal Weissrussland sich nicht dagegenstellen könnte, auch wenn viele in der protestierenden Masse aufrichtig beseelt waren von den Ideen einer Revolution.