Jina Khayyer stand mit ihrem Debüt „Im Herzen einer Katze“ auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2025. Ein Buch, das gleichermassen aufwühlt wie verunsichert. Ein Buch, das LeserInnen mit Sicherheit aus der Komfortzone lockt und Fragen aufdrängt, die man eigentlich nur ungerne zulassen will.

Dass uns vieles an der Welt sprachlos zurücklässt, daran scheinen wir uns gewöhnt zu haben. Vielleicht auch eine natürliche Reaktion darauf, dass vieles unbegreiflich erscheint, unlösbar, durch fast nichts mehr zu korrigieren. Sprachlosigkeit einhergehend mit Tatenlosigkeit. Aber wenn ich dann durch die Lektüre eines Buches gezwungen werde, mich Tatsachen zu stellen, die Menschen zu Tausendenden nicht nur die Freiheit, sondern das Leben kostet, dann kann Lesen beinahe unerträglich werden.

Jina Khayyer stammt aus dem Iran. Einem Land, das von Mullahs, bärtigen Männern regiert wird, das sich im Würgegriff einer Form des Islams befindet, willkürlicher Macht, die auf dem Rücken all derer zementiert wird, die sich dem Regime widersetzen und nicht akzeptieren wollen, dass das Recht auf Freiheit, Meinungsäusserung mit Füssen getreten wird. Am allermeisten leiden Frauen darunter, eine ganze Generation, die in den Medien mitansehen muss, wie auf der anderen Seite der Grenzen weibliche Freiheit gelebt werden kann, deren Mütter in Zeiten des Aufbruchs, als mit dem Wahlsieg Mohammad Chātamis bei den Präsidentschaftswahlen 1997 mit einem Mal Presse- und Bewegungsfreiheit möglich schienen und Frauen sich unverhüllt, geschminkt und in voller Haarpracht in den Strassen der Metropolen bewegten.

Die Autorin lebt und wirkt in Deutschland. Ein grosser Teil ihrer Familie lebt aber noch immer im Iran, allen voran ihre Schwester, die einen Iraner heiratete und durch nichts aus diesem Land zu vertreiben ist. Über ihre sozialen Kanäle erfährt die Erzählerin dieses Romans, dass in den Strassen von Teheran eine junge Frau mit gleichem Vornamen wie sie von Sittenwächtern umgebracht wurde. Der Mord an Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 wird der Anfang einer weiteren, blutigen Revolte gegen ein Regime, das sich mit ebenso massloser wie gezielter Gewalt an der Macht zu halten versucht. Jina in Deutschland muss aus der Ferne zuschauen, wie sich auf dem Bildschirm manifestiert, was nicht einmal in den wüstesten Träumen vorstellbar ist. Obwohl es Dank des Mutes vieler Verzweifelter immer wieder zu Kundgebungen und einem Aufflammen der Revolte kommt, macht das iranische Regime mit aller Härte klar, dass vor nichts zurückgeschreckt wird, auch nicht vor öffentlichen Hinrichtungen von Menschen, deren Vergehen einzig und allein die Hoffnung auf Freiheit war.

Jina Khayyer erinnert sich an eine Reise in ihr Ursprungsland, als sie als junge Frau für kurze Zeit in den Schoss ihrer grossen Familie zurückkehrte, als sie als westlich sozialisierte Frau mit einem Schleier verhüllt mit dem Auto eine Reise durch den Iran unternahm. Eine Reise durch ein einst blühendes, buntes, kulturell vielfältiges Land mit vielen Sprachen und ebenso vielen Ethnien. Durch ein Land, das aber schon damals nur noch ein Schatten seiner selbst war, in der Angst erstarrt, kontrolliert von bärtigen Männen, die ihre Kalaschnikows ganz offen tragen und nur schon durch einen „falschen“ Blick provoziert werden können. Und wer, vor allem als Frau, erst recht als junge Frau, einmal in die Mühlen dieses Machtapparts gelangt, entkommt ihm kaum mehr unverletzt in Geist und Seele.

„Im Herzen einer Katze“ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Road-Tripp. Ein Höllentripp! Nichts für zarte Seelen, die sich nicht in der Lage sehen, der Fratze des lachenden Unrechts ins Gesicht zu schauen. Auch wenn der Roman seine Längen hat und damit vielleicht die scheinbare Idylle in der Quarantäne einer Familie zeigen will, ordnet die Autorin auf beeindruckende Weise, was in seiner Gesamtheit fast nicht zu ertragen ist. Immer wieder blitzt die arabische Kunst des Fabulierens, der blumigen Erzählung auf, der Weisheit in einer Sprache, die schon über viele Jahrhunderte ihre Blüten trägt und auch durch die graue Gegenwart nicht auszulöschen ist.

Mit Sicherheit war die Nominierung zum Deutschen Buchpreis auch ein Signal, ein Manifest, ein Zeichen. Ein Zeichen, das unmissverständlich ist und an all jene gerichtet ist, die sich den gegenwärtigen Verhältnissen im Iran strategisch verschliessen.

Jina Khayyer ist Schriftstellerin, Dichterin, Malerin und Journalistin. In Deutschland geboren, iranischer Abstammung lebt und arbeitet sie seit 2006 in Paris und in der Provence. Sie ist Autorin für die Zeitschriften ‚The Gentlewoman‘, ‚Fantastic Man‘ und ‚Apartamento‘. Zuletzt wurden ihre Gedichte und Zeichnungen in der Kunsthalle Baden-Baden im Rahmen der Gruppenausstellung SEA AND FOG (2024) ausgestellt. «Im Herzen der Katze» ist ihr Romandebüt und stand in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2025.

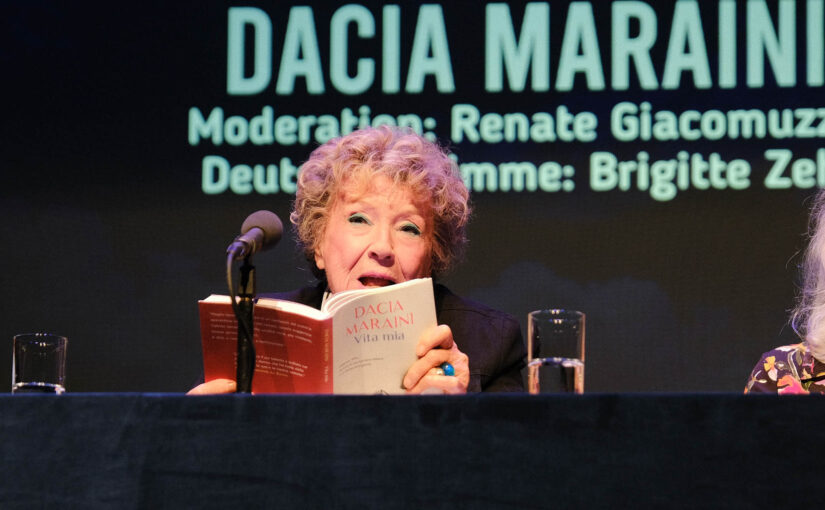

Dann habe ich mich also dem Erstling zugewendet. 1983 erschienen, ist «Webfehler» auch heute noch mit Gewinn zu lesen, eine Geschichte von zwei jungen Frauen auf der Suche nach einem neuen Leben. Auch hier geht Anne anhand von Erinnerungen dem Leben ihrer Freundin Bettina nach, die nach einem Nervenzusammenbruch in einer Psychiatrischen Klinik sich befindet. «Das Fremde im anderen annehmen, um das Fremde in sich selber zu akzeptieren. Welch andere Chance birgt eine Beziehung» . Das Bewusstsein vom Verstricktsein in Geschichten und die Kraft des Erinnerns und einer zuwendenden Beziehung spielen bereits hier eine wichtige Rolle.

Dann habe ich mich also dem Erstling zugewendet. 1983 erschienen, ist «Webfehler» auch heute noch mit Gewinn zu lesen, eine Geschichte von zwei jungen Frauen auf der Suche nach einem neuen Leben. Auch hier geht Anne anhand von Erinnerungen dem Leben ihrer Freundin Bettina nach, die nach einem Nervenzusammenbruch in einer Psychiatrischen Klinik sich befindet. «Das Fremde im anderen annehmen, um das Fremde in sich selber zu akzeptieren. Welch andere Chance birgt eine Beziehung» . Das Bewusstsein vom Verstricktsein in Geschichten und die Kraft des Erinnerns und einer zuwendenden Beziehung spielen bereits hier eine wichtige Rolle.

Nachdem sein erstes Prosawerk «Fritz Kochers Aufsätze» ein grosser wirtschaftlicher Misserfolg war und nur ganz wenige Bücher verkauft wurden schreibt Walser seinen zweiten Roman «Geschwister Tanner» in Berlin in der Obhut seines Bruders Karl in wenigen Monaten, ein Roman, der selbst bei seinem Lektor Christian Morgenstern gemischte Gefühle hervorrief. Wenn ich „Geschwister Tanner“ lese, in die Welt des „Taugenichts“ Simon trete, mit ihm all die Wirrungen und Begegnungen mitmache, die das Leben eines Menschen ausmacht, der sich ganz dem Jetzt zuwendet, der sich nicht um Kariere, Sicherheit und Besitz kümmert, und das derart unbekümmert erzählt, dann wird aus der Lektüre beinahe Meditation.

Nachdem sein erstes Prosawerk «Fritz Kochers Aufsätze» ein grosser wirtschaftlicher Misserfolg war und nur ganz wenige Bücher verkauft wurden schreibt Walser seinen zweiten Roman «Geschwister Tanner» in Berlin in der Obhut seines Bruders Karl in wenigen Monaten, ein Roman, der selbst bei seinem Lektor Christian Morgenstern gemischte Gefühle hervorrief. Wenn ich „Geschwister Tanner“ lese, in die Welt des „Taugenichts“ Simon trete, mit ihm all die Wirrungen und Begegnungen mitmache, die das Leben eines Menschen ausmacht, der sich ganz dem Jetzt zuwendet, der sich nicht um Kariere, Sicherheit und Besitz kümmert, und das derart unbekümmert erzählt, dann wird aus der Lektüre beinahe Meditation.