Die grosse italienische Schriftstellerin Dacia Maraini verbrachte einen Grossteil ihrer Kindheit in Japan. Weil sich aber Japan damals an der Seite Hitlers und Mussolinis in ihrem ganz eigenen Nationalismus sonnte, war die Familie der Schriftstellerin gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden, was zur Folge hatte, dass man sie mit vielen anderen in ein Konzentrationslager steckte. „Ein halber Löffel Reis“ ist alles andere als eine Abrechnung.

Was, wenn eines Tages Soldaten vor der Wohnungstür stehen und die ganze Familie auffordern, das Nötigste in jeweils einen Koffer zu packen und in den Lastwagen vor der Tür zu steigen? Ein Szenario, das millionenfach immer und immer wieder Biographien erschüttert und Menschen in eine Zukunft verfrachtet, die ungewisser und bedrohlicher nicht sein kann. Traumatische Erlebnisse, die das Gift hätten, selbst mit dem scheinbaren Glück des Überlebens, ein Leben irreparabel zu beschädigen.

Dacia Maraini wurde zusammen mit ihrer Familie für Jahre in ein japanisches Konzentrationslager weggesperrt, weil sich ihr Vater geweigert hatte, die japanischen Militärgesetze zu akzeptieren. Die Familie erlebte Ungeheueres; Hunger, Krankheit, Eiseskälte, Schikanen, Misshandlungen und die permanente Drohung, sie irgendwann umzubringen. Ausgerechnet die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, hunderttausendfaches Leid, brachten in einem endlos scheinenden Weltkrieg zumindest in Japan eine Wendung. Die Familie wurde freigelassen. Ihr gelang die Heimreise nach Italien, nach Sizilien.

Was Dacia Marainis Familie während den Jahren in diesem Konzentrationslager erlebte und mit in ihr langes Leben als Schriftstellerin zu tragen hatte, hätte allen Grund für Bitterkeit gehabt. Aber was die Schriftstellerin in ihrem Buch erzählt, ist nicht einmal ein Verarbeitungsversuch, allerhöchstens eine Vergegenwärtigung. Dacia Maraini erzählt aus der Perspektive der Reife, der Weisheit. Und Dacia Maraini erzählt liebend, was bei der Lektüre ihres Buches als Grundton durch alles klingt; die Liebe zu diesem Land und seiner Kultur, die Liebe zu ihrer Familie und deren Unerschütterlichkeit, selbst in Zeiten grössten Hungers und der Nähe des Todes, die Liebe zu den kleinen Dingen, den Gesten, den Worten, den Geschichten, der Sprache. Was die kleine Dacia, ihre ganze Familie, damals am Leben hielt, ist das gleiche, dass sie über die Jahrzehnte schreiben und kämpfen liess. Wenig verwunderlich, dass Dacia Maraini in Italien zu einer Ikone der Frauenbewegung, der Gleichberechtigung wurde.

In „Ein halber Löffel Reis“ erzählt sie von den Jahren bis zur Befreiung aus der Gefangenschaft. Sie schildert alles, ohne dem Schrecken zu huldigen. Nicht einmal die drangsalierenden Wärter werden als Monster und Unmenschen geschildert. Maraini richtet den Blick auf ihre Familie, die starken Bindungen untereinander, jene wachsende Kraft in ihr, überleben, leben zu wollen. „Ein halber Löffel Reis“ ist aber auch nicht blosses Erzählen. Eingebunden in das Erinnern sind essayistische Passagen über Literatur, Religion, Musik, über Leugner und Fanatiker, über Menschrechte. „Ein halber Löffel Reis“ ist durchsetzt von ihrem Engagement, erzählt, wie aus dem Leben in absoluter Isolation jenes Leben wurde, mit dem sich die Autorin über Jahrzehnte einen Namen machte.

Dacia Maraini ist keine Verwundete. Das macht die Lektüre ihres Buches zu einem grossen Gewinn. „Ein halber Löffel Reis“ ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie, die Stärke eines Lebens – aber auch die Liebeserklärung an Japan, das Land ihrer Kindheit. Als das Mädchen nach dem Krieg nach Italien zurückkehrte, musste sie ihre Muttersprache erst wieder neu verinnerlichen. Japan war und ist das Land ihrer Kindheit. Aber vielleicht ist „Ein halber Löffel Reis“ auch ein Manifest der Versöhung. Und ein Fingerzeig gegen all das, von dem viele glauben, es wäre nach dem letzten Weltkrieg von der Bildfläche verschwunden. Dabei zieht sich das Netz an Konzentrationslagern in der Gegenwart wie das Netz eines Krebsgeschwürs über den ganzen Planeten, als Auswuchs dessen, was Unterdrückung, Willkür, Nationalismus und Diktatur anrichten können.

Dacia Maraini, eine der wichtigsten Stimmen Italiens sowie feministische Pionierin. Geboren 1936 in Fiesole, aufgewachsen in Japan und Sizilien. Aufgrund der antifaschistischen Haltung des Vaters in einem japanischen Gefangenenlager interniert, frühe Erfahrung von Hunger. Sie war eine der Ersten, die über Gewalt an Frauen schrieb, begründete experimentelle Theater und reiste mit P. P. Pasolini für Filmprojekte nach Afrika, schrieb Drehbücher u. a. für Margarethe von Trotta.

Ingrid Ickler studierte nach Stationen in Paris, Rom und Ferrara Übersetzungswissenschaften in Heidelberg und übersetzt heute aus dem Englischen, Französischen und Italienischen. Daneben arbeitet sie als Autorin und Moderatorin.

Dacia Maraini «Tage im August», Rezension auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Henning Klüver

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

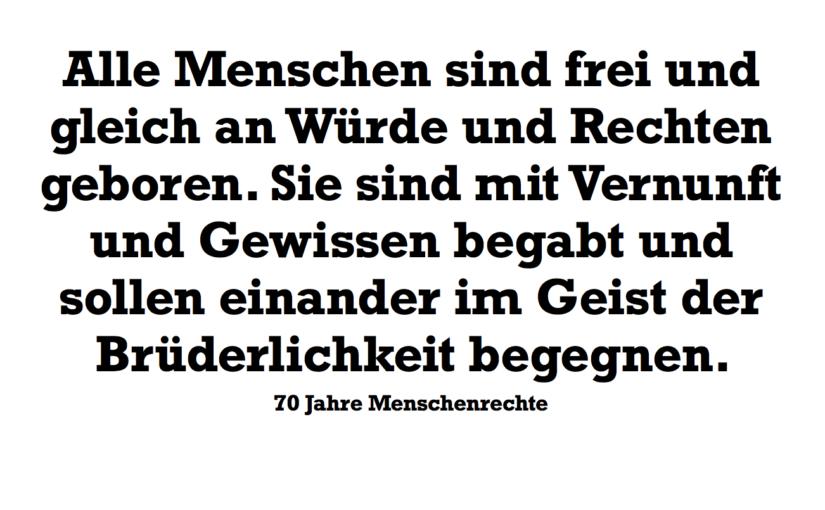

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen. Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie  Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Eine Frau will nicht mehr aus einer Wohnung, einem Haus. Unter dem Schutz ihrer Schwester lebt sie, von Panikattacken (Agoraphobie) geplagt, in Luanda in Angola, in einer turbulenten, gewaltigen Zeit, während und lange nach dem Bürgerkrieg. Sie mauert sich buchstäblich ein, nachdem sie das Schicksal, die Zeit, die Schwester und der Schwager alleine gelassen hatten. 30 Jahre in einer Wohnung ganz oben unter dem Dach, weit über dem Geschehen, eingeschlossen in einen vergessenen Hohlraum zwischen den Welten.

Eine Frau will nicht mehr aus einer Wohnung, einem Haus. Unter dem Schutz ihrer Schwester lebt sie, von Panikattacken (Agoraphobie) geplagt, in Luanda in Angola, in einer turbulenten, gewaltigen Zeit, während und lange nach dem Bürgerkrieg. Sie mauert sich buchstäblich ein, nachdem sie das Schicksal, die Zeit, die Schwester und der Schwager alleine gelassen hatten. 30 Jahre in einer Wohnung ganz oben unter dem Dach, weit über dem Geschehen, eingeschlossen in einen vergessenen Hohlraum zwischen den Welten. Ein vielschichtiges Buch über Abgrenzung, das Errichten von Mauern, aktueller denn je. „Das Haus der Beneideten“ steht mitten in einer Stadt. In der Wohnung unter dem Dach schiesst Ludo in ihrer Verzweiflung durch die Wohnungstür, weil Männer sich daran machen, die Tür mit Gewalt zu öffnen. Ludo schiesst, trifft einen der Männer, während der andere flieht. Sie zieht den Toten in die Wohnung, verscharrt ihn in einem der Gartenbeete auf dem Dach und mauert die Türe zu mit Ziegeln, die für einen Pool bereitliegen. „Jetzt sind nur noch wir da“, sagt sie zu Fantasma, ihrem Hund.

Sie bleibt 30 Jahre hinter ihrer selbst gebauten Mauer, auf einer Insel über der Realität.

Ein vielschichtiges Buch über Abgrenzung, das Errichten von Mauern, aktueller denn je. „Das Haus der Beneideten“ steht mitten in einer Stadt. In der Wohnung unter dem Dach schiesst Ludo in ihrer Verzweiflung durch die Wohnungstür, weil Männer sich daran machen, die Tür mit Gewalt zu öffnen. Ludo schiesst, trifft einen der Männer, während der andere flieht. Sie zieht den Toten in die Wohnung, verscharrt ihn in einem der Gartenbeete auf dem Dach und mauert die Türe zu mit Ziegeln, die für einen Pool bereitliegen. „Jetzt sind nur noch wir da“, sagt sie zu Fantasma, ihrem Hund.

Sie bleibt 30 Jahre hinter ihrer selbst gebauten Mauer, auf einer Insel über der Realität.

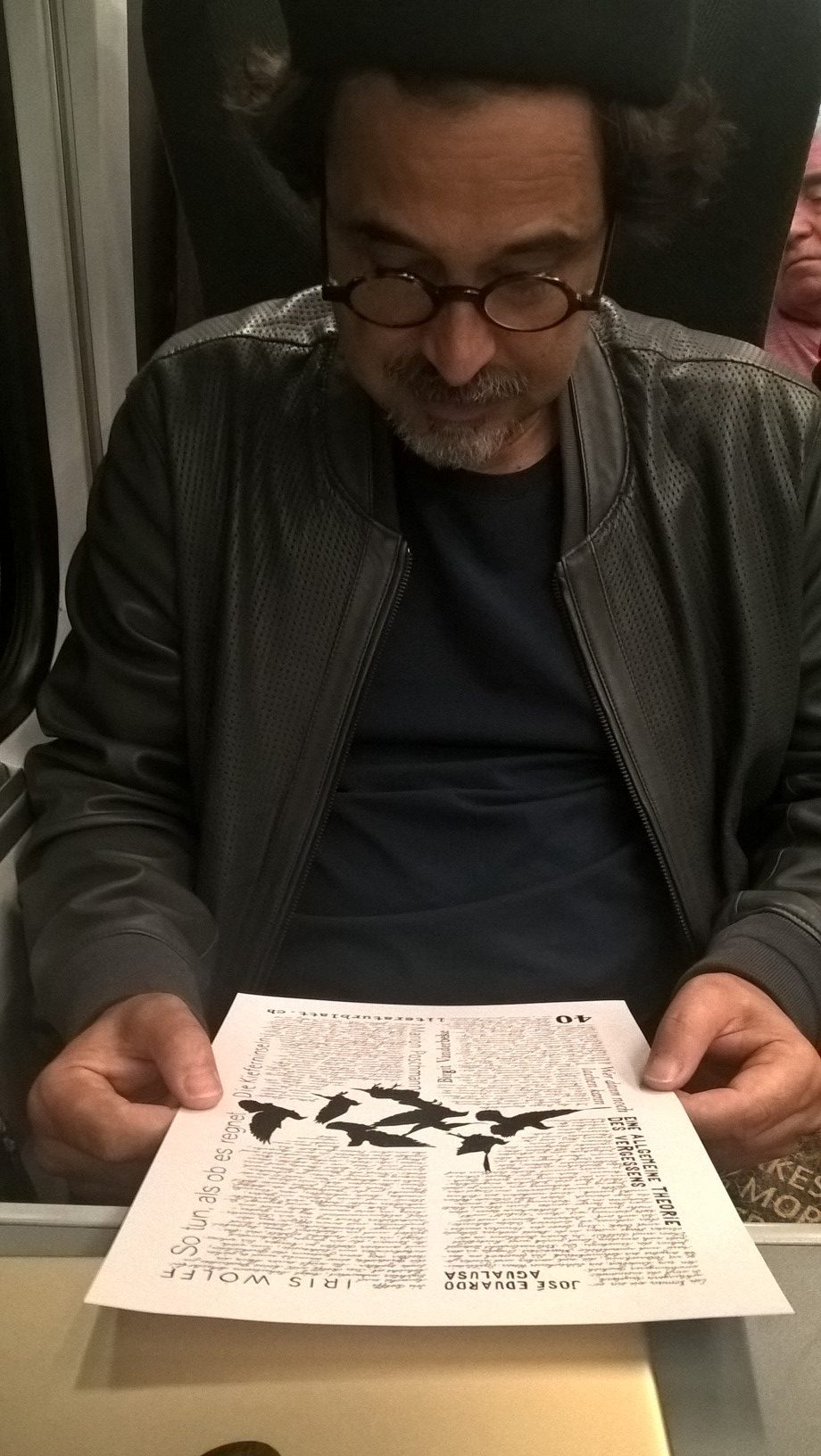

José Eduardo Agualusa, 1960 in Huambo/Angola geboren, studierte Agrarwissenschaft und Forstwirtschaft in Lissabon. Seine Gedichte, Erzählungen und Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seinen Roman „Ein Stein unter Wasser“ (1999) erhielt er den Grande Prémio de Literatura da RTP. Auf Deutsch erschienen die Romane „Die Frauen meines Vaters“, „Barroco Tropical“ und „Das Lachen des Geckos“, für den er 2007 den britischen Independent Foreign Fiction Prize erhielt. „Eine allgemeine Theorie des Vergessens“ stand auf der Shortlist des Man Booker International Prize 2016 und erhält 2017 den hochdotierten International Dublin Literary Award für „A General Theory of Oblivion“.

José Eduardo Agualusa, 1960 in Huambo/Angola geboren, studierte Agrarwissenschaft und Forstwirtschaft in Lissabon. Seine Gedichte, Erzählungen und Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seinen Roman „Ein Stein unter Wasser“ (1999) erhielt er den Grande Prémio de Literatura da RTP. Auf Deutsch erschienen die Romane „Die Frauen meines Vaters“, „Barroco Tropical“ und „Das Lachen des Geckos“, für den er 2007 den britischen Independent Foreign Fiction Prize erhielt. „Eine allgemeine Theorie des Vergessens“ stand auf der Shortlist des Man Booker International Prize 2016 und erhält 2017 den hochdotierten International Dublin Literary Award für „A General Theory of Oblivion“.

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich?

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich? gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von

gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von  der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt.

der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt. Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den

Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den  mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen.

Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen. J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.

J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.