ich hab dir nichts versprochen

nur ein paar schritte

durchs fegefeuer

kalt hatten wir nie

nur eine hand voll

schnee im licht

wir tranken das wasser

nur eine amsel

gesang vom baum

wir entwurzelten ihn

das feuer brannte

fegte über die worte

funken streunten durch die asche

unsere augen tränten im rauch

Tango

Das Ende liegt jetzt näher. Wenn man nach dem Durchschnitt geht, bin ich über die Mitte hinaus. Wenn ich morgen sterben müsste, wäre ich länger schon, ohne es zu wissen, über sie hinaus gewesen. Dann wäre ich also in der Mitte des Lebens schon an dessen Ende gewesen. Aber wer spricht denn jetzt vom Sterben!

Jetzt denke ich manchmal daran. Es wird ein Gefühl, in dem die Freude am Leben und die Gewissheit über das andere miteinander tanzen. Ich stehe daneben und schaue ihnen zu. Sie finden keinen gemeinsamen Takt, sie bewegen sich wie völlig unmusikalische Wesen. Beide haben noch nicht erkannt, dass eines sich dem andern überlassen müsste, damit von einem Tango gesprochen werden könnte. Wer führt wen!

Ich führe ein stinknormales Leben. Ich stehe am Morgen auf und am Abend lege ich mich wieder hin, und nachts träume ich von einer Ameisenstrasse. Wenn ich nicht schlafen kann, träume ich von Schlaf oder ich stehe mitten in der Nacht auf und spreche mit dem Mond. Das ist ganz neu! Die Nachtkerze erwähnt die Hormone, die sie besitzt, und ich zeige ihr die Haare, die am falschen Ort wachsen. Du schöne Blüterin, sage ich, ich blute nicht mehr. Ich höre den wilden Schrei eines Katers. Ich will nicht sterben, vor allem nicht morgen.

Morgen habe ich nämlich einen Termin bei einem Gehörspezialisten. Seit ich meinen Mann verstehe, höre ich nicht mehr so genau, was er sagt. Als ich ihn noch gut hören konnte, stellte ich mich manchmal taub. Unsere Liebe wächst mit zunehmender Entfernung von der Lebensmitte. Ich versuche, ihm vom Mund abzulesen. Das ist die einzige Perspektive, falls es mich übermorgen noch gibt. Dieser schöne Mund ist noch da. Wir hängen die Liebesbriefe magnetisch bestückt an den Backofen oder an den Kühlschrank. Vergiss nicht, steht darauf, mein, steht auch da: Vergiss nicht, mein Hemd zu bügeln. Ich lege den Brief ins Gefrierfach. Ich küsse ihn dann auf den kahlgewordenen Schädel, wenn er, was immer öfters vorkommt, sagt, dass Altwerden ein Skandal sei. Wenn ich frage, woher er denn das habe, sagt er, er wisse das auch nicht mehr und ich sage, dann lass diesen Spruch. Manchmal sitzen wir bei heiterem Wetter abends vor dem Haus, in dem er geboren wurde, in dem ich hinzukam, in dem wir uns nie schlüssig waren, ob das Haus überhaupt ein Dach hatte. Auf jeden Fall hatte es einen Keller.

Er benutzt die stets herumliegende Schiefertafel bloss für Zahlen, beim Jassen oder bei der Einteilung des AHV geschwächten Haushaltsbudgets.

Ich schreibe zum Beispiel auf die Schiefertafel: Ich bin im Keller. Er weiss dann, dass ich am See sitze, um meine Gedanken, die wie etikettierte Einweckgläser daran erinnern, dass man von ihnen noch Gebrauch machen kann, zu ordnen, um sie berauschen zu lassen, als gelänge das nur noch mit der Kraft des Wassers, an dem man sitzt. Er kommt dann auch an den See und wir betten uns mit gegenseitiger Hilfe auf die Grasnarbe, die das Ende des Sandstrands oder der Anfang unserer Gemütlichkeit ist. Eine Flasche Wein steht zwischen uns. Zwei schöne Gläser, mit Olivenöl beträufelte Brotstücke, mit Pfeffer bestreuter Weichkäse, geviertelte Tomaten, der sinnvolle Gang der Uhr, das Ebenmass der luftigen Kräfte, das Wunderspiel dieses Raums und seiner Zeit. Wir haben uns einmal geschworen, dass wir nur und immer aus richtigen Gläsern trinken werden. Wenn wir sie zerschlagen, was nun auch immer öfters und nicht absichtlich wie früher geschieht, nehmen wir einfach zwei andere aus dem Schrank, die auch nicht mehr neu sind. Es ist fast erheiternd, wie die Gläserlinie im Schrank immer weiter nach hinten rückt, als wäre sie längst über ihre Mitte hinaus und als verschwände auch sie eines Tages einfach irgendwohin.

Ich zitiere ihm aus den Hymnen an die Nacht. Er verweist mich auf die Sonne, die gerade das Wasser belegt wie eine Silberschlaufe ein dunkel eingepacktes Geschenk und ein Schwan zerreisst gerade vor unseren Augen dieses Band, als hätte die verschwindende Göttin es ihm angetragen, in uns die Neugier dafür zu wecken, was sich unter diesem Dunkel der aalglatt gewordenen Fläche verbergen könnte.

Wir essen und trinken, beides sehr langsam und bedächtig. Wir können bleiben, könnten gehen. Der Tag kennt den Abend jetzt nur noch als Feststellung. Eine weitere, kleine Entfernung oder Annäherung und dass es die Momente gibt, wo ich das eine oder das andere vergesse.

Auf dem Nachttischchen liegen die künstlichen Tränen, in kleinen Plastikampullen. Das Auge damit zu treffen, ist eine wahre Kunst. Wenn es gelingt, fühlt es sich an wie früher, als sich der Kummer einen Überlauf erst in der Dunkelheit gestattete. Es ist das gleiche Brennen im Auge. Ich habe vergessen, worum es nicht ging. Ich habe nicht vergessen, worum es ging. Wahrscheinlich Komik, die zum Lachen und zum Weinen war, und jetzt, wo die echten Tränen fliessen könnten, gibt es nichts mehr zu Weinen. Das ist auch komisch.

Er liegt im Bett neben mir, er schläft. Sein Mund steht offen. Ich habe Lust, ihn am Gaumen zu kitzeln. Aber ich bin jetzt weit weg. Ich bin auf Sizilien.

Ich hielt den Fotoapparat in der Hand und erklärte dir, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Alles ganz weit weg, sagte ich zu dir. So neu und schon kaputt, futsch, sagte ich und schade. Ich steckte ihn in die Handtasche. Wir hatten uns auch gegenseitig aufgenommen. Eine wunderschöne Blumenwiese, die sich auf der Weiterfahrt auftat, schien es uns wert zu sein, aus dem Auto zu steigen und nochmals den Apparat auszupacken. Dann lachte ich so sehr und du lachtest mit. Später, wenn wieder einmal alles verkehrt und weit entfernt schien, was nahe hätte sein können, sagtest du, dass ich das jetzt nicht verkehrt herum aufnehmen solle, sondern geduldig ein paar Tage warten, um es wieder ganz nah zu sehen.

Es stimmt. Die Tage werden immer länger. Die Tage werden jetzt länger. Man muss abends wieder wartend vor dem Haus sitzen, weil es nichts mehr zu tun gibt ausser warten. Oft steht der Mond schon oben, wenn die Sonne noch nicht unten ist. Sie geht ja nicht unter, aber plötzlich oder langsam macht die Dunkelheit von ihrem Recht Gebrauch, so dunkel wie nur möglich zu sein. Dann zünde ich eine Kerze an und er meint: «Ist das nötig!» Aus Nachbars Garten dringen die Räucherschwaden und Schwaden von verbranntem Fleisch. Man hört Gläser klirren und Worte klappern, schlechterzogene Kinder lärmen und Hunde bellen, schlicht und einfach: ein unerträglich gewordenes Leben voller Leben. Er hat die Beine hochgelagert, damit seine eingebundene Zehe immer sichtbar bleibt, ein Grund, kleinere Dienstbotengänge in die Küche mir zu überlassen. Bis vor kurzem hatte ich einen Mann, der mir abends das Bett abdeckte. Der mir half, das künstliche Gebiss ins Wasserglas zu legen, oder meinte, das wäre sehr schön, wenn ich ihn zahnlos küsste und er keine Bisse eines falschen Gebisses fürchten müsste, der meine geschwollenen Beine mit einer schwungvollen Bewegung aufs Bett hievte und sagte: so das hätten wir. Und am Morgen tat er das alles jeweils in der umgekehrten Reihenfolge und meinte: Du, das wird ein schöner Tag mit uns.

Einmal, vor langer Zeit, warteten wir in einer Kneipe aufeinander. Ich oben, du unten. Ich ass oben alleine, du unten alleine. Gleichzeitig. Als wir uns am Ausgang zufällig trafen, redeten wir uns sofort ins Wort und verbrachten die Nacht getrennt durch unsere Wand des Eigensinns. Du hinter der Wand, ich vor der Wand. Und einmal – das geht mir jetzt alles durch den Kopf und an deinem schlafenden, offenen Mund vorbei – hast du mir an Weihnachten eine Pfeffermühle geschenkt. Ich war auf Seidenunterwäsche eingestellt und hielt diese klobige Maschine in der Hand. Ich trug die Gans trotzdem auf, weil sie ja schon im Ofen war. Als ich beim Geschenk auspacken dachte, jetzt knistert dann gleich die Seide, war diese Gans schon mindestens eine Stunde im Ofen und zum Schluss konnte ich dann gleich die Mühle – teures Holz, sagtest du – in Gebrauch nehmen, was ja mit der Unterwäsche schlecht gegangen wäre. Nachts im Bett fragtest du mich, ob mir denn die Pfeffermühle gar nicht gefalle. Ich erinnere den Wortlaut meiner Antwort nicht mehr. Es kann sogar so gewesen sein, dass ich gar keine Antwort hatte. Ja – ich glaube, es war so!

Er hat seit einiger Zeit diese blaue Zehe und seit er sie hat, decke ich bei ihm das Bett auf, und ich tue auch alles andere, abends und morgens in umgekehrter Reihenfolge. Aber ich bringe es nicht über die Lippen zu sagen: Du, das wird wieder ein schwieriger Tag!

Das Blut ist damit beschäftigt, durch das zunehmend verkalkte System die kleinste Zehe noch zu erreichen oder die noch verbliebene Haarwurzel. Und wir sind uns jetzt die gegenseitigen Tröster. Wenn einer den Titel des Films nicht mehr weiss, deutet der andere auf die schlecht durchblutete, blaue Zehe und stellt die mögliche Amputation dem namenlos gewordenen Film gegenüber. Alles wird relativ, sogar der Titel eines Buchs. Wenn ich seine blaue Zehe anschaue, weiss ich beim besten Willen nicht, was eigentlich dazu geführt hat, dass er so viel schlechter durchblutet ist als ich.

Wir waren doch beide dem Rauchen und dem Trinken zugetan. Aber eine blaue Zehe blieb mir bis jetzt erspart. Als Prävention schauen wir uns am besten keine Filme, keine Theater, keine Bücher mehr an, so müssen wir uns gegenseitig nicht trösten. Und in absehbarer Zeit werden wir eh zu Staub.

Aber jetzt muss ich schlafen. Die Brote für morgen sind gestrichen. Die Möglichkeit besteht, sie besteht natürlich immer, aber jetzt steht sie uns mit wesentlich mehr Kraft gegenüber als wir ihr entgegenzusetzen vermögen. Es kann sein, dass morgen einer von uns alleine aufstehen, die Brote allein essen muss. Er muss dann sogar alleine leben!

Ich sollte schlafen. Die Dunkelheit begeistert mich. Ich stelle mir vor, wie ich dann ganz allein die Brote esse, das heisst, dass ich mit dieser Vorstellung die Annahme verknüpfe, dass ich ihn, den Mann, mit dem ich lebte, lebe, überleben werde. Ich denke dabei überhaupt nicht an die Statistik, die würde mir zwar sogar Recht geben, nein, ich denke an die Hörgeräte, die auf mich warten, und die es mir wieder ermöglichen, ihm nicht immer alles vom Mund ablesen zu müssen.

Leben ist alles. Die Nacht wird kommen, himmlische Freiheit, selige Rückkehr

Was für eine begeisternde Vorstellung!

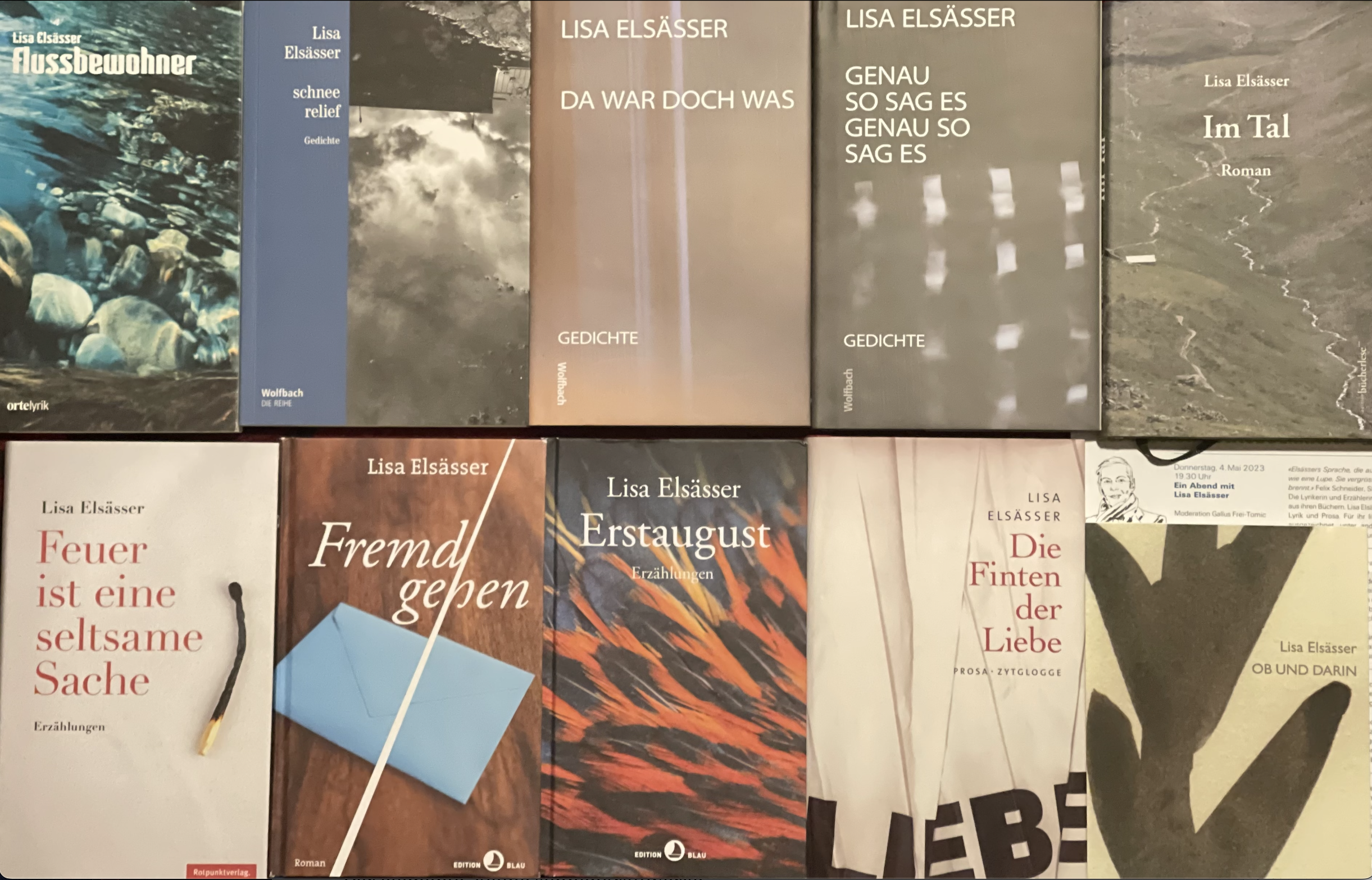

(Erzählung aus «Erstaugust»/ Edition blau/ Rotpunktverlag Zürich / 2019)

Lisa Elsässer «An dich», Erzählung auf der Plattform Gegenzauber

Illustration © leafrei.com

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.