Nur wer Fragen stellt, nur wem dieses undefinierbare „komische“ Gefühl nicht genügt, nur wer weiss, dass Oberflächen niemals zeigen, was in den Schichten darunter liegt, erfährt Geschichte und Welt, wie sie wirklich sind. Robert Prosser misstraut den Oberflächen und reisst an den feinen Haarrissen, die wir sonst allzu gerne einfach mit frischer Farbe aufhübschen.

Eine Recherchereise in den Libanon, jenes von Krisen, Glaubenskriegen und Terrorismus zerfressene Land, auf den Spuren der dortigen Sprayerszene, die der Welt zwischen Trümmern und Partys einen Kontrapunkt setzten will. Die Reise eines Mannes, der selbst auf der Suche ist nach dem, was seine Sprache sein soll. Der Zwiespalt eines Mannes, der sein geerbtes Haus im Tirol zu einem Teil der touristischen Machinerie werden lässt, die sein Heimatdorf aushöhlt. Das Wissen um das „Nest“ irgendwo in den Bergen über dem Dorf, in dem sich während des Weltkriegs Deserteure versteckt hielten, Männer, die über Monate und Jahre in den Wäldern an der Baumgrenze auf das Ende des Krieges warteten und selbst mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nicht mehr wussten, wo ihr Platz sein sollte. Und die Geschichte eines Malers, eines Deutschen, der durch den Krieg versehrt zusammen mit einer anderen Malerin sein Glück in einem kleinen Haus an eben jenem Dorfrand suchte, ein Mann, der im Krieg seinen rechten Arm verlor, seine Hand, mit der er malte, der in dem kleinen Tiroler Dorf hofft, wenigstens etwas von dem zurückzugewinnen, was ihm der Krieg genommen hatte.

Auf nicht einmal 200 Seiten webt Robert Prosser ein dichtes Netz aus Erzählsträngen, starken Bildern, eindringlichen Szenen und Dialogen, die zeigen, wie sehr Robert Prosser in seinem Schreiben performativ arbeitet. Mit der Lancierung seines neuen Romans wird Robert Prosser wie schon mit seinem Vorgängerroman „Verschwinden in Lawinen“ zusammen mit dem Percussionisten Lan Sticker Romanfragmente auf der Bühne inszenieren, eine Umsetzung, die seine Texte unvergesslich macht.

Vieles an diesem Roman ist autobiographisch. Ein junger Mann sucht nach seiner Art der Kunst. Schon als kleiner Junge schickt seine Mutter ihn zu dem Maler am Rande des Dorfes, zu Hugo Lenz, der in seinem kleinen Haus mit dem wenigen, das seine Kunst an Geld bringt, zu überleben versucht, der sich auch nicht zu schade ist, zwischendurch eine Garage frisch zu streichen, um wieder zu etwas Geld zu kommen. Ein Mann, der im Krieg seinen rechten Arm verloren hatte, mit seiner Linken malen lernen musste und zu Lebzeiten erst nur noch mit Schwarz arbeitete, später noch mit Rot dazu. Wie könnte er noch Farben verwenden? Es kam ihm falsch vor, verlogen. Ausser Schwarz, ja, alles müsste schwarz sein. Auch später, als der Erzähler bereits glaubte, in der Sprayerszene seinen Platz gefunden zu haben, waren es Spaziergänge mit Lenz, die ihn herausforderten. Und als Lenz dann mit einem Mal gestorben war, das Haus am Rand des Dorfes unbewohnt, die Kunst des Malers ins Vergessen zu sinken drohte, war es eine journalistische Arbeit, die den Erzähler zur vertieften Recherche veranlasst. Eine Recherche, die mehr ans Licht bringt als beabsichtigt, eine Recherche, die einen Mann zeigt, der sich ein Leben lang aus der Finsternis einer dunklen Kriegserfahrung herauszumalen versucht, der das Grauen eines Krieges stets mit sich herumtragen muss, am Stummel seines weggeschossenen Arms. Die Geschichte seines Grossvaters, der ihm das „Ludwig-Haus“ vererbt hatte, ein Haus, das der Erzähler zimmerweise vermietet, das ihm finanzielle Sicherheit gibt. Die Geschichte eines Grossvater, der nie viel erzählte während den letzten Monaten des Krieges, aber als Aufseher von Kriegsgefangenen amtete und dies wohl nur schwer mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, auch lange nach dem Krieg. Erst recht, als einer dieser Gefangenen, der „Ukrainer“ flüchten konnte und sich jenen anschloss, die sich im „Nest“ oben in den Bergen über dem Dorf zu verstecken versuchten.

Es ist der Blick auf die Gegenwart, seine Reise in den Libanon, und in die Vergangenheit, die Recherche über den Maler Hugo Lenz (dem Maler Werner Scholz 1898 – 1982 nachempfunden), die diesen Roman auszeichnet, den Blick unter die Fassade. So wie sein Tiroler Heimatdorf für den Tourismus ebenfalls eine Hochglanzfassade verkauft. Und gleichsam seine Sprache, der Sound seiner Sprache, der Wechsel von klarem Rhythmus und äusserst sinnlichen Passagen. Ein Autor mit einem feinen Sensorium und einer ausgeprägten Gabe, seiner Sprache pulsierendes Leben zu schenken.

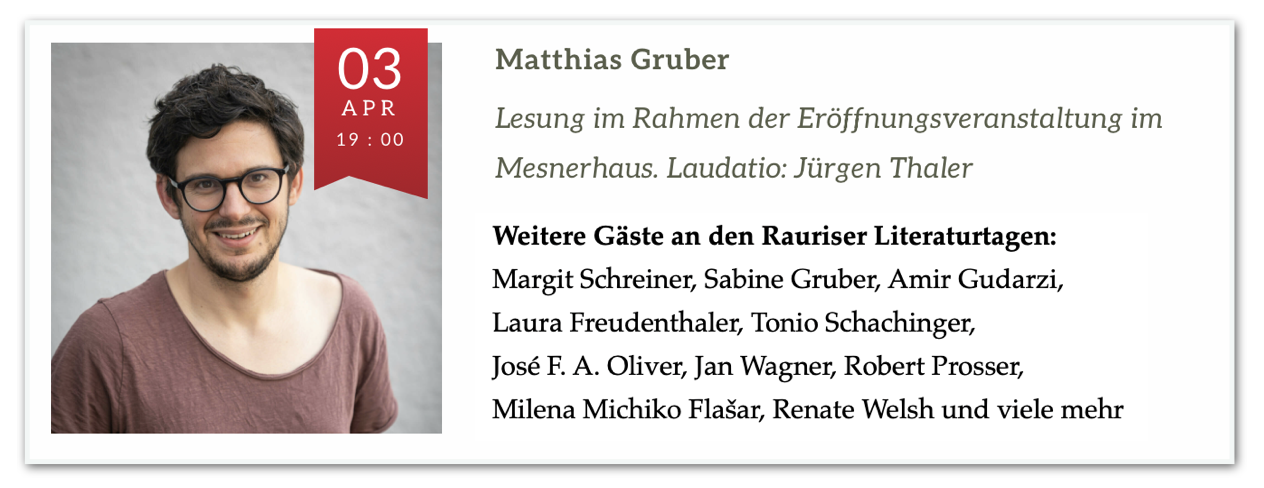

Musik und Komposition: Lan Sticker

Text und Stimme: Robert Prosser

Produktion: Zora Pictures

Interview

Ich lese dich, höre dich und sehe dich – und ich bin schwer beeindruckt. Dein Roman ist vieles; ein Buch über einen Künstler wie dich, der nach seiner Ausdrucksfom sucht. Ein Roman über eine Rückkehr in eine Heimat, die Heimat und Fremde zugleich ist. Ein Roman über die Eindrücke einer intensiven Recherchereise in den Libanon, einem Land, das mehr als durch ein Meer von uns getrennt ist, das voll in Zeiten des Umbruchs steht, auf der Grenze zwischen Selbstzerstörung und Aufbruch. Ein Roman über einen Künstler, der im Krieg den Arm verlor, mit dem er seine Sprache gefunden hatte, mit dem er seine Kunst machte, der einen Neuanfang suchte und ihn bis zu seinem Tod nie wirklich fand. Ein Roman über Österreich und seine Vergangenheitsbewältigung, über Deserteure im Zweiten Weltkrieg, über Anpassung und Widerstand. Und ein Roman über das Erbe, über die verschwiegene Vergangenheit in Familien. Was stand am Anfang deines Schreibens?

Der eigentliche Auslöser für diesen Roman liegt weit zurück, gute zwölf Jahre. Ich schrieb eine meiner ersten Reportagen, über zwei Maler und eine Malerin, die in Alpbach, meinem Geburtsort, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Art Exil gefunden hatten. Im Nachhinein verfolgte mich lange das Gefühl, als wäre ich diesen drei Persönlichkeiten nicht gerecht geworden, als hätte ich an ihnen vorbeierzählt. Aus dem Vorhaben, nun endlich eine passable Geschichte hinzubekommen, wurde letztlich dieses Buch und das Schicksal der drei Künstler findet sich destilliert in den beiden Romanfiguren Lenz und Marie wieder.

Im Libanon sind die Trümmer der Geschichte überall sichtbar. In Österreich muss man sich auf die Suche machen, wenn man ihnen auf die Spur kommen will. Dort, nicht erst seit der der fatalen Explosionskatastrophe vom 4. August 2020, die Ruinen einer schleichenden Apokalypse, hier das Tirol, die perfekte Tourismuskulisse in einer Landschaft, unter der die Zeugnisse scheinbar vergangener Katastrophen schlummern, auch solcher, die nie wirklich ein Ende fanden. Nirgends ist Idylle. Unter jedem aufgesetzten Fuss ist Geschichte, Blut und Leid. Wie sehr verstehst du Literatur als Aufbrechen? Als Konfrontation?

Es müsste eine Konfrontation der leiseren Art sein. Oder besser: eine Beschwörung. Sodass die Idyllen ihre Brüchigkeit verraten, ihre Untiefen. Deshalb ist mir auch die Recherche sehr wichtig, alles, was vor dem eigentlichen Schreiben passiert, dieses Herantasten an den Erzählstoff, die eigene, körperliche Erfahrung der Nischen und Schatten. Und weil das Internet so wenig zur Recherche taugt, sich online nur Fetzen, Schnipsel finden, deshalb ergibt sich ein tiefergehendes Verständnis erst durch reale Begegnungen, durch Gespräche und die tatsächlich zurückgelegten Wege. Bezüglich Beiruts war es der Versuch, die Distanz zu überwinden, der Fremde ein wenig Vertrautheit abzugewinnen. Und bei Tirol ging es mir darum, in der gewohnten Umgebung eine Art von Fremde aufzuspüren. Beirut wollte ich mir in gewisser Weise erarbeiten, erschließen. Einer der mitunter faszinierendsten Aspekte dieser Stadt ist, dass sie viele Blickwinkel und Ansätze erlaubt und immer wieder anders erzählt werden kann. Die Romanhandlung setzt im Frühjahr 2024 ein – zu einem Zeitpunkt, an dem sich Beirut als sehr dunkel und verlassen zeigte, wortwörtlich: gekappter Strom, die auffällige Leere einer Stadt, aus der viele Menschen geflohen sind. Die Hisbollah präsentierte sich als staatstragende Macht, doch war zu erahnen, dass man im Zuge des Gaza-Kriegs auf eine Zäsur zusteuert. Und Alpbach – das Dorf, das in einer fiktionalisierten Weise im Roman als Vorlage dient – das musste umgekrempelt werden, um abseits der bekannten Klischees und all der Werbeschablonen, die auf den Bergen lasten, Rätselhaftes und Überraschendes zu finden.

Ins Dorf, in dem dein Roman spielt, setzt du eine ganze Reihe von Menschen, die auf die eine oder andere Weise am Leben zu scheitern drohen – oder auch wirklich scheitern. Keine Gewinner, keine Profiteure, Aussenseiter. Wie sehr fühlte sich Robert Prosser in seiner eigenen Geschichte in gewissen Zeiten als Aussenseiter?

Die Rolle als Aussenseiter, die ist für mich sehr positiv behaftet, vermutlich liegt das am Aufwachsen in einem Tiroler Bergdorf. Die Entscheidung, es mit dem Schreiben zu probieren, die ist selten eine leichte, egal von wo man kommt. Vielleicht hat mir Alpbach in meinem weiteren Weg sogar mehr geholfen, als wie wenn ich in Innsbruck oder Wien aufgewachsen wäre. Es hätte leicht passieren können, und ich wäre Bankangestellter geworden oder hätte eine Lehre gemacht, sommers Maurer, winters Schilehrer, etwas in diese Richtung. Das wäre natürlich auch kein Untergang gewesen, aber ich bilde mir ein, dass ich mir wegen Alpbach schon in meiner Jugend eine gewisse Starrköpfigkeit angeeignet habe, um auch in einer engen Dorfgesellschaft den Traum, ein Künstler zu werden, umsetzen zu können. Rückblickend kommt mir vor, als wäre ich in eine gewisse Aussenseiter-Rolle hineingeraten. Mein erster Schritt in Richtung Kunst, das war damals Hip-Hop und vor allem Graffiti. Der einzige Sprayer in einem Bergdorf, da lässt sich eine gewisse Absurdität nicht verleugnen. Und im Kern war die Existenz als Autor darin bereits angelegt. Wann wäre man als ein solcher kein Aussenseiter? Einerseits, weil es ein ungewöhnlicher Beruf ist und ich im Alltag oft mit Menschen zu tun habe, denen eine solche Existenz fremd ist. Andererseits – und das fällt mir bei Recherchen oft auf, oder wenn ich für Reportagen unterwegs bin – nimmt man aufgrund des Schreibens zuallererst die dankenswerte Position des Beobachters ein, des Fragestellers, einer, der im Hintergrund der Geschichte nachspürt, um aus diesem Abseits hervor schließlich den Text zu fördern.

Im „Nachwort“ zu deinem Roman verrätst du, dass es zur Figur des Malers Hugo Lenz eine reale Figur gibt, die des Malers Werner Scholz, den es mit anderen zusammen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts aus den Wirren der Ferne in deine Heimat verschlagen hatte, die gemeinsam eine Art Künstlerkolonie gründen wollten. Mir scheint dein Buch auch eine Homage an all jene Menschen, die kompromislos ihrer Kunst folgen, die alles daran setzen, um ihre Stimme, ihren Strich, ihre Farben zu finden.

Absolut. Wenn jemand eine Passion, eine Berufung aufgrund einer inneren Notwendigkeit verfolgt, dann empfinde ich das persönlich wie auch aus einem literarischen Blickwinkel hervor als sehr anziehend. Durch die Figur des Lenz etwa konnte ich darüber schreiben, wie einer an einem fremden Ort versucht, heimisch zu werden, aber just aufgrund seiner Kunst, die ihn erst in die Fremde geführt hat, ein Aussenseiter bleibt. Und zugleich verbindet er sich dank der Malerei und dank der Suche nach Farben und Materialien, nach Rötel und Schiefer, mit dem Gebirge und wird ein eigenwilliger Teil davon. Darin steckt, glaube ich, nicht nur eine besondere Tragik, sondern auch eine erzählenswerte Schönheit.

Du bist ein Meister der Performance. Zusammen mit dem Percussionisten Lan Sticker schaffst du es in beeindruckender Weise, deine Texte in Sprachmusik, Klangbilder und Wortlandschaften umzusetzen. Wie sehr mischt sich der Performer schon in den Prozess des Schreibens ein? Gibt es neben dem Schriftsteller auch den Rapper Robert Prosser? Und gibt es den Sprayer noch?

Den Sprayer, den gibt es nur noch als interessierten Beobachter. Der Rapper, der geistert noch weiter, flackert in der Rezitation auf, das lässt sich vermutlich nie ganz abschütteln. Und die Aufführung selbst, die mischt sich relativ früh ein, insofern, als ich einzelne Skizzen auf ihre Bühnentauglichkeit abklopfe. Der Performer horcht beim Schreiben mit und wenn ich das Buch halbwegs vor Augen habe, dann versuche ich, daraus eine Erzählung zu lösen, eine Fährte aus dem Roman bis auf die Bühne – oder zumindest in den Proberaum, um dort mit Lan an einer Performance zu arbeiten. Die Rhythmen und Melodien, die wir dann ausprobieren, verändern wiederum meine eigene Sicht auf die Geschichte, der Text wird nochmals neu aufgefächert und in anderer Art lebendig.

Robert Prosser studierte Komparatistik sowie Kultur- und Sozialanthropologie in Innsbruck und Wien. Autor und Performancekünstler. Für seine Romane hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u.a. 2014 den Reinhard-Priessnitz-Preis. Mit «Phantome» (2017) stand er auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen: «Verschwinden in Lawinen» (2023).

Robert Prosser studierte Komparatistik sowie Kultur- und Sozialanthropologie in Innsbruck und Wien. Autor und Performancekünstler. Für seine Romane hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u.a. 2014 den Reinhard-Priessnitz-Preis. Mit «Phantome» (2017) stand er auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen: «Verschwinden in Lawinen» (2023).

Beitragsfoto © Yannic Steuerer

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.