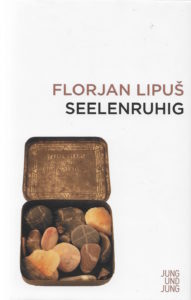

«Schotter» ist keine Geschichte, aber erzählte Geschichte. «Schotter» ist lautes Denken darüber, was Vergessen und Verdrängung anrichten kann, wenn Leiden und Erinnerung zum Permaschmerz werden. «Schotter» verlangt von Leserinnen und Lesern genauso viel ab, wie es Florjan Lipuš Überlebensfrage ist, sich zu erinnern.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Überall finden Gedenkmärsche statt «gegen das Vergessen». So auch diesen Frühling in Klagenfurt, der Hauptstadt Kärntens, jenen zum Gedenken, die am 29. April 1943 wegen angeblichen Hochverrats nach einem Schnellgericht hingerichtet wurden, darunter Bewohner jenes Ortes, in dem Florjan Lipuš aufwuchs. Dabei sind die Motive jener, die daran teilnehmen ganz verschieden; von tiefem Verlustschmerz über Angehörige oder Freunde bis zur reinen Neugier. Was macht dieses Gedenken mit einem Dorf, in dem jeder jeden kennt? – Und Florjan Lipuš kennt sein Dorf, ein Dorf, das wie viele andere damals mitten in den Wirren des Krieges steckte, eines Krieges, der im Mai 1945 nicht einfach aufhörte wie ein lang andauerndes Unwetter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Gibt es eine angemessene Form des Erinnerns? Genügt ein Augenblick, eine Denkpause, ein Gedenkmarsch, der sich nur wenig in das Leben des Einzelnen einmischt? Ich spüre in den Sätzen dieses Buches den ungestillten Schmerz, das ewig scheinende Wehklagen darüber, dass gewisse Verletzungen durch nichts getilgt werden können. Im Gegenteil. Die Angst vor versuchter Tilgung potenziert den Schmerz.

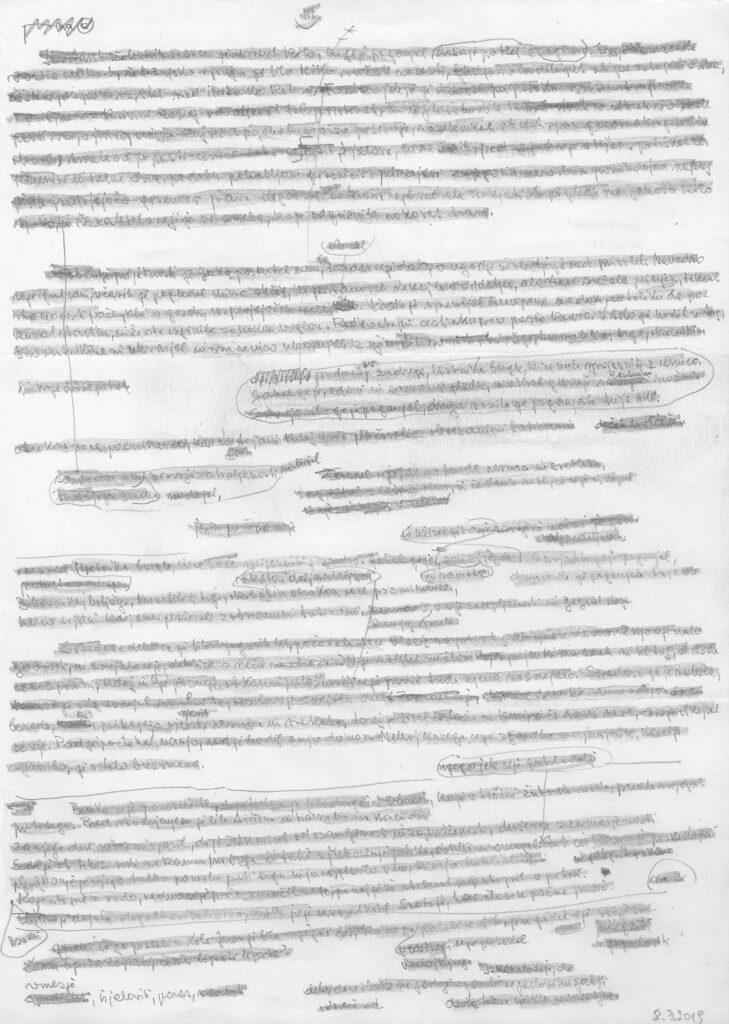

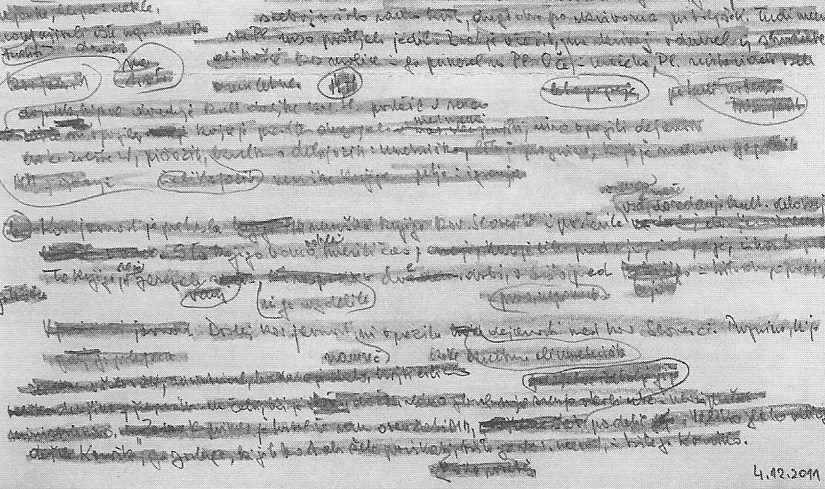

Florjan Lipuš schreibt mit spitzem Bleistift gegen das Vergessen, schreibt von Hand auf Papier, gegen das Flüchtige, das Ungefähre, gegen das Oberflächliche. Als würde sich die Spur seines Bleistiftes durch das Papier hindurch in die Seelen seiner Leserinnen und Leser graben, einer Sorte Mensch, denen Achtsamkeit mehr als nur Modewort ist, die Bücher wie Schätze mit sich herumtragen, auch wenn der Edelstein von dunkler, lichtschluckender Farbe ist. Er leidet mit den Frauen, die seine Mütter waren, den Frauen, denen man alles Grauen auferlegte, die keine Chance hatten, ihm zu entrinnen.

Ein kleines Interview mit Florjan Lipuš:

Es sind immer die gleichen oder ähnlichen Themen, um die sich ihr Schreiben bemüht. Fühlen Sie sich manchmal nicht als Gefangener?

Als Gefangener fühlt man sich als Kärntner Slowene in mancherlei Hinsicht, allein schon wegen der Sprache und der Reaktion der Öffentlichkeit auf sie, durch familiäre Verhältnisse, durch persönliche Entscheidungen, durch die man sich freiwillig in die Gefangenschaft begibt. Auch das Dorf nimmt einen gefangen.

Sie schreiben in „Schotter“ über „das Dorf“, mit Sicherheit über ihr Dorf, in dem Sie schon seit Jahrzehnten leben. Hat sich das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Dorf und umgekehrt in all den Jahren verändert?

Es hat sich stark zum Schlechten verändert. Mein Verhältnis zum Dorf hat sich sicher verschlechtert und umgekehrt auch.

Der Krieg, die Gewalt sitzt sitzt wie ein unsterblicher Virus in den Genen der Menschen. Ist die Hoffnung auf „Frieden“ Augenwischerei? Vor allem jetzt, wo sich eigentlich die ganze Kraft der Menschheit hin zum Klimaschutz bündeln müsste?

Hier sind Berufenere aufgerufen, für vernünftige und brauchbare Lösungen zu sorgen.

Sie waren einmal Lehrer. Stünden Sie vor einer Schar junger Lehrerinnen und Lehrer, was würden Sie ihnen ganz besonders ans Herz legen?

Als Lehrer fühlte ich mich ganz und gar und in jeder Hinsicht für die mir anvertrauten Kinder verantwortlich, aber ich würde nie Erwachsenen irgendwelche Ratschläge erteilen. Ich fände es anmassend, meinen Mitmenschen irgendetwas ans Herz zu legen.

Ich weiss, dass Sie mit Bleistift schreiben. Eine fast zärtliche Geste angesichts der Wucht, die in Ihrer Sprache liegt. Im Gegensatz zur Lebensspur lässt sich jene eines Bleistifts radieren. Liegt darin der Reiz solchen Schreibens?

Der Bleistift hat für mich nur einen Sinn, nämlich Bleistift zu sein, einfach und praktisch. Und radiert wird auf meinen Blättern überhaupt nicht, sondern durchgestrichen und neu formuliert. So kann es sein, dass ein Satz dann im Buch eine halbe Seite oder einige Millimeter Bleistift verbraucht hat.

«Schotter» ist Mahnmal. «Schotter» ist Denk-mal!

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Der Übersetzer Johann Strutz, geboren 1949, lebt als Literaturwissenschaftler und Übersetzer in Ruden/Ruda, Kärnten. 2011 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für Literarische Übersetzer.

Rezension von Florjan Lipuš «Seelenruhig» auf literaturblatt.ch

«Ich schreibe, um mich selbst zu retten» literaturblatt.ch vom 17. 11. 2017

Beitragsbild © Sandra Kottonau

So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.

So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.

Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.

Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.

In «Jahr ohne Winter» ist ein Mann unterwegs, wörtlich. Die Biederkeit himself in Down Under. Eine Suche im Outback, einer Welt, die maximal anders ist, als jene, aus der er kommt. Bis er in einem zerbeulten Truck mit einem Aborigines sitzt, unterwegs ins Nirgendwo. Jakobs Ex-Schiegermutter Ursula ist krank, braucht dringend eine Stammzellenspende. Und Edith, seine Ex, mit der er seit fünf Jahren kein Wort gewechselt hatte, ist in Australien, in einer mehrwöchiger Schweigemeditation in der Abgeschiedenheit, in maximaler Entfernung von dem, was sonst ihr Leben ausmacht.

In «Jahr ohne Winter» ist ein Mann unterwegs, wörtlich. Die Biederkeit himself in Down Under. Eine Suche im Outback, einer Welt, die maximal anders ist, als jene, aus der er kommt. Bis er in einem zerbeulten Truck mit einem Aborigines sitzt, unterwegs ins Nirgendwo. Jakobs Ex-Schiegermutter Ursula ist krank, braucht dringend eine Stammzellenspende. Und Edith, seine Ex, mit der er seit fünf Jahren kein Wort gewechselt hatte, ist in Australien, in einer mehrwöchiger Schweigemeditation in der Abgeschiedenheit, in maximaler Entfernung von dem, was sonst ihr Leben ausmacht.

sich auf ihre Gesundheit auswirkten; Essstörungen. «Die untalentierte Lügnerin» ist aber kein Roman über Essstörungen. Maren kommt zurück zu einer Familie, die sich schon seit Jahren im Zustand des Zerfalls befindet; Vater und Mutter zerstritten und trennten sich, der Vater lebt weit weg, die Mutter heiratet wieder, mehr die Sicherheit und das Geld als den Mann, Marens Stiefvater lebt ein Doppelleben, ihr älterer Bruder hat sich nach Finnland abgesetzt und ihr jüngerer Halbbruder studiert in der Ferne den Waldrapp. Obwohl Eva Schmidt das Familiengeflecht bis in Kleinigkeiten schildert, obwohl sie deutlich macht, wie vielschichtig und verknotet dieses Gefüge ist, ist «Die untalentierte Lügnerin» auch kein Familienroman, kein Soziogramm. Einzelne Figuren, wie der Vater und Jazzmusiker in der Hauptstadt, bleiben skizzenhaft. Eva Schmidt bemüht sich viel mehr um die Wirkung dieser Personen in Marens Leben.

sich auf ihre Gesundheit auswirkten; Essstörungen. «Die untalentierte Lügnerin» ist aber kein Roman über Essstörungen. Maren kommt zurück zu einer Familie, die sich schon seit Jahren im Zustand des Zerfalls befindet; Vater und Mutter zerstritten und trennten sich, der Vater lebt weit weg, die Mutter heiratet wieder, mehr die Sicherheit und das Geld als den Mann, Marens Stiefvater lebt ein Doppelleben, ihr älterer Bruder hat sich nach Finnland abgesetzt und ihr jüngerer Halbbruder studiert in der Ferne den Waldrapp. Obwohl Eva Schmidt das Familiengeflecht bis in Kleinigkeiten schildert, obwohl sie deutlich macht, wie vielschichtig und verknotet dieses Gefüge ist, ist «Die untalentierte Lügnerin» auch kein Familienroman, kein Soziogramm. Einzelne Figuren, wie der Vater und Jazzmusiker in der Hauptstadt, bleiben skizzenhaft. Eva Schmidt bemüht sich viel mehr um die Wirkung dieser Personen in Marens Leben.

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»

Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.» Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.

Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus. Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird.

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird. Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet.

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet. Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner

Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner  Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.