Philipp Dorn ist Krimiautor. Und weil Arbeiten abgeschlossen sind und die Kasse aufgestockt, nimmt sich Philipp mit seinem neuen Joe Louis ein paar Tage Ferien in Italien. Nicht nur seinem Sehnsuchtsort, sondern auch jenem seiner Mutter, die er vor noch nicht langer Zeit zu Grabe tragen musste.

Mein erstes Auto kaufte ich für wenig Geld meiner Patentante ab, einen gelben Suzuki, den meine Gotte liebevoll Susi nannte und mir dann Sorgfalt ihrem Schützling gegenüber sehr ans Herz legte. Menschen, die ihrem Auto Namen geben, sind mir grundsätzlich suspekt. Ebenso solche, die aus Freude am Sound den Motor ihres Lieblings aufheulen lassen. Philipp Dorn hat sich mit einem neuen (Gebraucht-) Wagen belohnt, nachdem der alte, ein Jaguar, mit seinen Macken immer eigenwilliger wurde. Belohnt für ein abgeschlossenes Manuskript, belohnt mit einer Pause. Er fährt weg Richtung Süden, in eine Gegend in Italien, von der Philipp weiss, dass es in weiter Vergangenheit eine Liebe seiner Mutter gab, die er, der Sohn, mit einem Nein beendete.

Damals lebten seine Eltern wohl noch unter dem gleichen Dach, er Pfarrer, sie Lehrerin, aber eine Affäre der Mutter hatte den Vater kalt werden lassen. Man spielte gegen Aussen das makellose Paar, und liess das eigene Zuhause zu einem stummen, frostigen Nebeneinander werden. Als Philipp vierzehn war, lud ihn seine Mutter auf ein Eis ein und fragte ihn, ob er mit ihr nach Italien siedeln würde. Ihrer Liebe zu einem amerikanischen Soldaten wegen. Philipp wollte nicht. Wollte nicht all seine Pläne sausen lassen, kein neues Leben beginnen, wo doch das hiesige erst so richtig in Schwung zu kommen schien. Die Mutter blieb. Der kalte Krieg zwischen den Eltern auch.

Später unternahm Philipp mit seiner Mutter das eine und andere Mal Reisen nach Italien. Reisen, bei denen man sich noch immer nach seiner Mutter umdrehte und später nach ihm, weil man es löblich fand; ein Sohn mit seiner alten Mutter. Doch jetzt, Mutter schon länger tot, er von ihr zurückgelassen, vieles weggeräumt, Brigitte, deine langjährige Freundin verloren, ausgezogen aus der Wohnung, fährt Philipp weg, gen Süden. In einem Ferienhaus mit Pool will er Ordnung in sein Leben, seine Gedanken bringen, Platz schaffen für Neues. Bis er in einer schlaflosen Nacht ein Plätschern im Pool hört und beim Näherkommen eine Frau schwimmen sieht, nackt, Länge um Länge. Bis er sich von seinem Balkon aus zu erkennen gibt und man sich zu einem Glas Wein dort trifft. Bis aus den nächtlichen Treffen im Gezirpe der Zikaden lange Gespräche wachsen. Woher man kommt und wohin es gehen soll. Und Philipp spürt, dass das, was er glaubte, abgeschlossen zu haben, das Abenteuer einer Frau näherzukommen, mit einem Mal zu einem Gefühl wird, das ihn gleichermassen fasziniert wie verunsichert. Wer ist die Frau, die ihm im Bademantel nachts gegenübersitzt, die ihm Geständnisse über die Lippen lockt, die ihn staunend machen?

So wie Philipp mit seinem Auto durch die Toskana kurvt, so dreht er sich hinein in seine eigene und die Vergangenheit seiner Mutter. Philipps Nein damals, das Wissen, dass er mit jenem Nein das falsche Leben seiner Mutter um Jahre verlängerte, das abgewürgte Glück in Italien und die immerwährende Frage, was gewesen wäre wenn, treibt ihn um.

„Das Glück meiner Mutter“ liest sich leicht, ohne zu behaupten, der Roman wäre leichte Kost. Nur liegt Thommie Bayer nichts daran, dort zu dramatisieren, wo Risse tief genug sind. Philipp ist ein Normalo, seine Selbstzufriedenheit und Distanz zu seiner Welt manchmal fast unerträglich – so wie seine infantile Liebe zu seinem fahrenden Spielzeug. Aber man muss Protagonisten nicht lieben. Dafür die Art des Erzählens. Thommie Bayer hat seine ganz eigene. Ich mag sie sehr!

Interview

Eine Reise nach Italien, eine Ferienwohnung in der Toskana, tiefroter Wein, warme Nächte und eine Frau, die nackt ihre Bahnen im Pool zieht. Eine Fahrt mit dem Auto gen Süden, unabhängig, beinah frei von Pflichten. Genug Geld im Rücken und den leisen Kitzel eines Geheimnisses aus der Vergangenheit. Du bedienst gleich einige Sehnsüchte. Erst recht jetzt in dieser queren Zeit. Philipp hat fast alles. Seine Mutter damals fast nichts mehr, nur einen Platz im falschen Leben. Ist das nicht genau der Spiegel der heutigen Zeit? Klagen noch und noch und man vergisst, wo man lebt?

Das kann man so sehen. Ich denke zwar beim Schreiben nicht über Allgemeines nach, aber es schleicht sich irgendwie von selbst mit ein. Und wenn ich meine eigenen Sehnsüchte spazierengehen lasse, finden die automatisch ihre Komplizen, die Leute, die dieselben Sehnsüchte haben. Und wenn ich mir die Romanfigur vorstelle, wird die automatisch zu einer, die von der heutigen Zeit geprägt ist.

Die Mutter damals fragte ihren Jungen, ob er bereit wäre, weit weg ein neues Leben mit ihr zu beginnen. Ein Nein machte für eine ganze Weile alles zu und liess das Leben der Mutter auch später nur noch durch einen Spalt am Grossen und Ganzen teilhaben. Zumindest ist das die interpretierte Schuld, die sich Philipp aufgeladen hat. Machen wir nicht ganze Leben kaputt durch hineininterpretierte Schuld?

Ganz bestimmt tun wir das. Aber zum Erwachsenwerden gehört das Übernehmen von Verantwortung, auch der für frühere Verfehlungen. Der Blick wird weiter, die Perspektiven ändern sich, und was für einen vierzehnjährigen Jungen ganz naheliegend und vollkommen verständlich war, wird für den fast fünfzigjährigen Mann zu etwas, das er bereut und gerne ungeschehen gemacht hätte.

Philipp lernt Livia kennen, eine junge Frau, die ihm schon beim ersten Treffen mit aller Selbstverständlichkeit das Innerste entlockt. Eine Begegnung, die wahrscheinlich nur im Dunkel der Nacht jenen Zauber entwickeln konnte. Was kann die Nacht, was der Tag nicht kann?

Vielleicht wirft uns die Nacht auf uns selbst zurück, vielleicht hat sie auch an sich schon einen Zauber, der auf manches abfärbt, was in ihr geschieht. Das Licht ist weitgehend weg, sodass alles, was wir noch sehen, sich in ganz anderer Weise zeigt, die Stille der Umgebung macht das Wenige, was wir hören bedeutender, und das Gefühl ganz alleine oder fast alleine wach zu sein während alle anderen schlafen, ist aufregend. Man fühlt sich wacher als wach.

Philipp war seiner Mutter sehr nah, obwohl er nicht erst nach ihrem Tod feststellen musste, dass sie sich nach seinem Nein damals nie mehr wirklich für sein Leben interessierte. Als wolle sie sich nie mehr die Finger an fremdem Leben verbrennen. Als wäre sie nur mehr auf sich selbst fokussiert. Aber hängt nicht genau dort der Fallstrick, wo man sein Leben von fremdem Leben allzu abhängig macht?

Ja. Genauso ist es. Aber wir leben mit anderen. Eremitage ist nicht die Lösung. Das nennt man Schicksal. Wenn man alt genug ist, Verantwortung zu übernehmen, ist man vielleicht auch alt genug, sich in die Verbindung mit anderen Menschen zu schicken. Und eine solche Verbindung lässt nun mal nicht jeden jederzeit frei.

In einem „alten Leben“ warst du Musiker. Vor deinem Roman steht das Zitat des Liedermachers Francesco De Gregori „È tutta stesa al sole, vecchio, questa vecchia storia.“ Wo treffen sich Literatur und Musik in deinem Leben?

Sind beide wohl ganz eng verzahnt. Das Poetische in Liedtexten, das musikalische in Literatur, die Anregung, die von beiden Künsten ausgeht, das Inspirierende und Bewegende darin. Sicher auch das Gefühl der gesteigerten Anwesenheit in den besten Momenten. Beides ist irgendwie immer da, ob ich nun gerade lese oder Musik höre, oder nicht.

Hat dein Auto in deiner Garage einen Namen?

Es heisst „Edelkatz“. Manchmal auch „Superschöner Edelkatz“.

Ein Buch und eine Musik, die dich nicht loslassen. Und warum?

Ein Buch fällt mir gerade nicht ein, aber ein Stück Musik, das sich immer wieder bei mir meldet ist „Broken Barricades“ von Procol Harum. Die leitende Klavierfigur übt noch immer diese Faszination auf mich aus wie beim ersten Mal als ich es hörte. Und das muss so etwa fünfzig Jahre her sein.

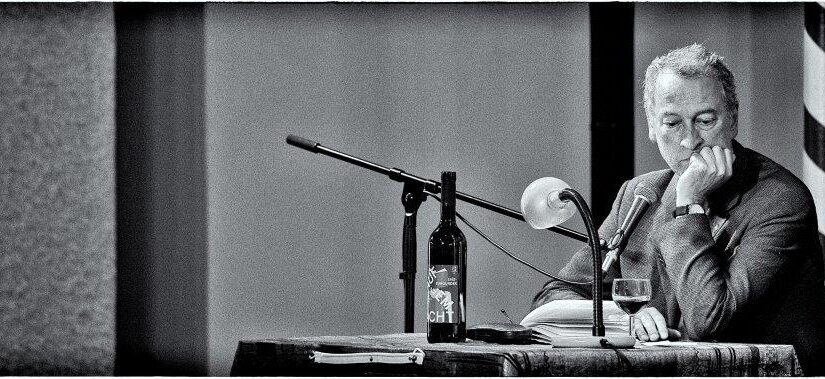

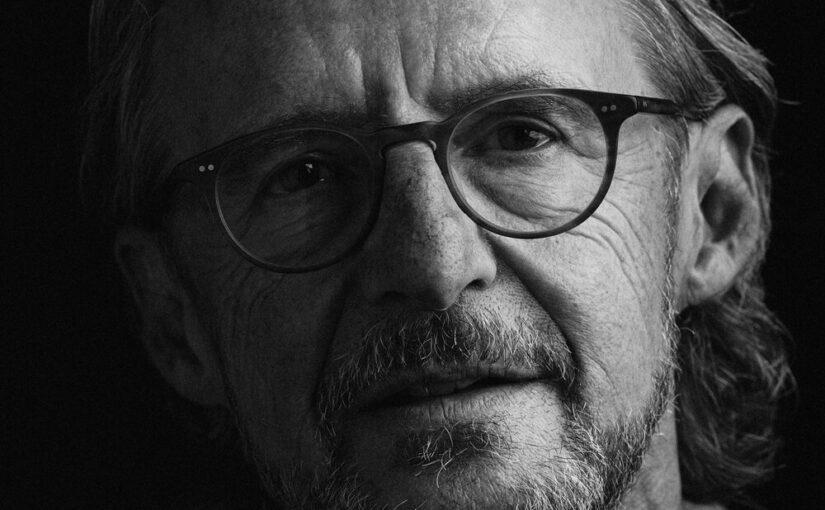

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm «Die gefährliche Frau», «Singvogel», der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman «Eine kurze Geschichte vom Glück» und zuletzt «Das innere Ausland».

Rezension von «Das innere Ausland» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Seltene Affären» auf literaturblatt.ch

Beitragsbilder © Thommie Bayer

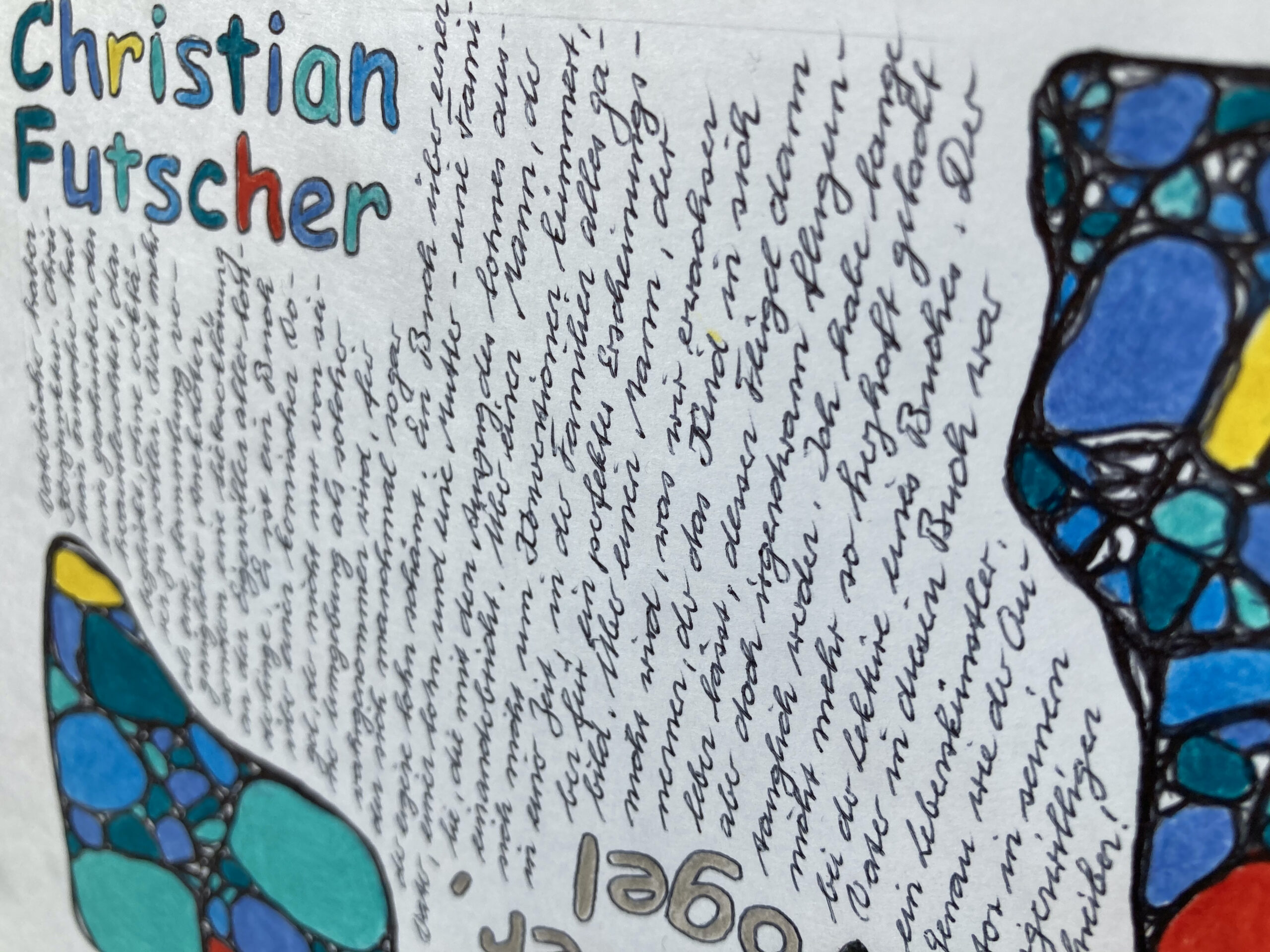

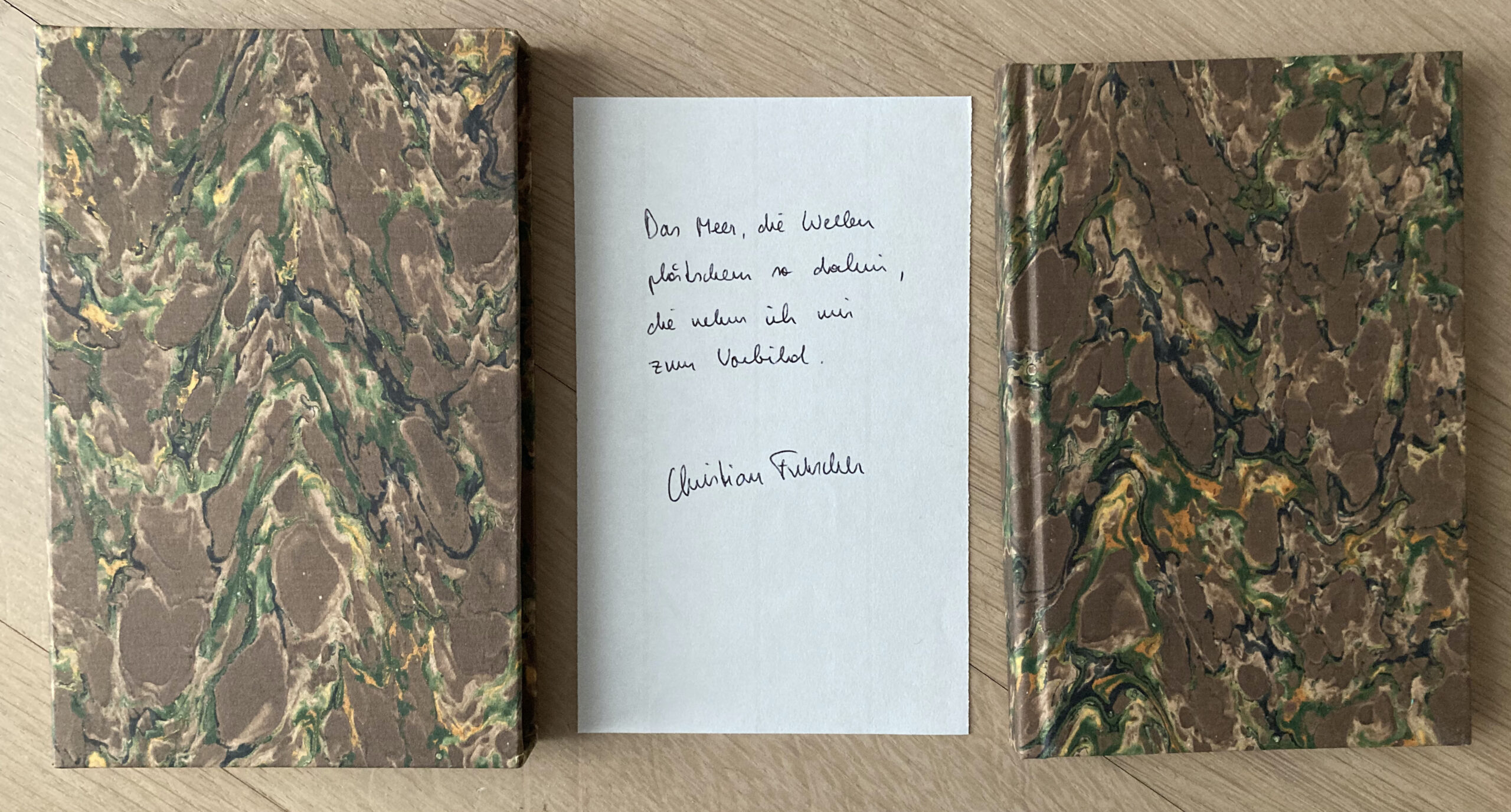

Christian Futscher, geboren 1960 in Feldkirch, Studium der Germanistik, lebt seit 1986 in Wien, wo er u. a. Pächter eines Stadtheurigen war. 1998 erfolglose Teilnahme beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, dafür 2006 Publikumspreis bei der «Nacht der schlechten Texte» in Villach. 2008 Gewinner des Dresdner Lyrikpreises. 2014 österr.-ungarisches Austauschstipendium. Seit 2010 Verfasser von Schulhausromanen mit Schulklassen. 2015 Aufenthaltsstipendium in Schloss Wartholz und 2016 in Winterthur.

Christian Futscher, geboren 1960 in Feldkirch, Studium der Germanistik, lebt seit 1986 in Wien, wo er u. a. Pächter eines Stadtheurigen war. 1998 erfolglose Teilnahme beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, dafür 2006 Publikumspreis bei der «Nacht der schlechten Texte» in Villach. 2008 Gewinner des Dresdner Lyrikpreises. 2014 österr.-ungarisches Austauschstipendium. Seit 2010 Verfasser von Schulhausromanen mit Schulklassen. 2015 Aufenthaltsstipendium in Schloss Wartholz und 2016 in Winterthur.