Gehören sie zu den Menschen, die noch mit freudiger Erwartung auf den Briefträger oder die Postbotin warten? Oder schon zu jenen, die sich nur mit einer Mischung aus Befürchtung und Angst einmal in der Woche trauen, das unliebsame Fach zu öffnen? Thomas Pfenniger hat einen wirklich komischen Roman über die verborgenen Kräfte jener Botinnen und Zusteller geschrieben, denen wir sonst kaum mehr Respekt zollen.

Ich wohne seit zwei Jahren in einem Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen. Müsste ich die Namen aufzählen, würde ich nicht einmal eine Handvoll zusammenbringen. Und wenn ich am Morgen noch in winterlicher Dunkelheit zur Arbeit gehe, aus „meinem“ Haus, vorbei an all den erleuchteten Fenstern, links und rechts vorbei an all den andern Mehrfamilienhäusern, schaudert mich das Wissen, dass dort überall Geschichten und Dramen spielen, mir doch eigentlich so nah, aber ich weiss nicht einmal die Namen. Gesichter bleiben wie stumme Etiketten. Mindestens einmal am Tag taucht der Postbote auf, meist ein junger Mann, manchmal eine ältere Frau. Beide freundlich und mit ihrem Elektroroller ungemein fix unterwegs. Wer glaubt, dass sie nur die Post austeilen, oder wenn noch der gelbe Lieferwagen auftaucht, die Pakete, der irrt gewaltig. Wenn jemand über Jahre die Post zustellt; Pakete, Briefe, Rechnungen, Eingeschriebenes – dann muss sie/er mit etwas Kombination sehr genau wissen, mit wem man es hinter diese Klingel, hinter diesen Türen zu tun hat. Dann tun sich Welten auf. Sie kennen die Namen und noch viel mehr. Vielleicht nicht die Gesichter. Aber die Etiketten sind voll geschrieben, bis ins Kleingedruckte. PostbotInnen sind Geheimnisträger! Ich respektiere sie für ihre Verschwiegenheit und die Tapferkeit angesichts der geringen Anerkennung und der Tatsache, dass aus dem Pöstler aus der Vergangenheit mit selbstbewusster Uniform und dem Nimbus eines Glückbringers ein von der Zeit gepeitschter Vollstrecker geworden ist. Wer bekommt denn noch Briefe!

Thomas Pfenninger erzählt von einem Briefträger in einem Aussenquartier von Zürich, der mehr sein will, als ein Auslieferer von Papier. Der Briefträger liebt seine Arbeit. Er liebt auch die Menschen, denen er die Post verteilt. Auch wenn er manchmal mit Ungeduld erwartet wird, wenn er der Überbringer von Schmerz sein muss, wenn er schon vor dem Einwerfen weiss, dass es nicht zur Freude sein wird. Er möchte ein guter Briefträger sein. Und weil dieses „gut“ nicht zu all dem zu passen scheint, was er einwerfen muss, beginnt jener Briefträger in den sonst so klar geregelten Ablauf des Verteilens einzugreifen. Erst sind es einfach ein paar Sendungen, die nicht zugestellt werden, später ein doppelter Boden in seinem Wagen, den er hinter sich herzieht, wo liegen bleibt, was nicht ankommen soll; die eingeschriebenen Vorladungen für Herrn Schweizer, die Rechnungen für das Ehepaar Manzini, die Todesanzeigen für Frau Kälin, den einen, letzten Brief der Tochter an ihre Mutter, Frau Caluori. Aber das Nicht-Zustellen, Zurückhalten ist irgendwann nicht mehr genug. Der Briefträger spürt und ahnt, dass er durch sein Tun die Geschicke jener Menschen beeinflussen kann. Ein bisschen wie Gott. Er rächt sich am strammen Herr Schweizer durch das Zurückhalten, bezahlte die eine oder andere Rechnung für Manzinis aus der eigenen Tasche, verschont Frau Kälin mit immer noch einer Todesanzeige und frisiert die Tochterbriefe an Frau Caluori so, dass der letzte Rest Hoffnung nicht sterben muss.

Und da ist noch Lauriane im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sie lebt zusammen mit ihrem nichtsnutzigen Bruder Dave, der es nicht einmal schafft, sich selbst aus dem Dreck zu ziehen. Lauraine bleibt stets oben, schaut nur das eine oder andere Mal aus dem Fenster, bekommt immer wieder einmal eine Karte. Sie wird seine Angebetete, der aber verborgen bleiben würde, dass da ein schmachtender Briefträger ist, wäre da nicht Dave, der durch seine Sucht unvermittelt Mittler wird.

Aber statt dass sich das Glück einstellt, zieht sich die Schlinge um den Hals des Briefträgers immer mehr zu. Es muss unweigerlich zur grossen Katastrophe kommen. Was auch geschieht! Es kann keine Entschuldigungen allein mehr geben.

Thomas Pfennigers Debüt „Gleich, später, morgen“ ist eine überaus köstliche Groteske, ein eigentliches Quartiertheater um die Macht des kleinen Mannes mit wenig viel zu erreichen, den Dingen jenen kleinen Schups zu geben, dass sie sich zum Besseren oder Guten wenden. Aber auch ein Mahnung davor, dass sich letztlich nichts in eine Richtung drücken lässt, das nicht der Allmacht der Logik entspricht. Irgendwann rächt sich alles. „Gleich, später, morgen“ ist verspielt und erzählt doch nichts als die Wahrheit.

Interview

Ich bin einer, der sich jeden Tag auf seine Post freut, weil ich nicht nur Rechnungen, Mahnungen oder Werbung erhalte. Für mich ich die Postbotin oder der Postbote eine gute Fee, die mich beschenkt, es sind Überbringer des Guten. Zwei Generationen zuvor brachten Postboten sogar noch die Altersrente, man lud sie zu einem Kaffee und einem Schwatz ein. Was gab den Ausschlag, einen Briefträger zum Protagonisten zu machen? Ein Stück Sehnsucht nach einer überschaubaren Weltordnung?

Diese Lesart – die Sehnsucht nach Überschaubarkeit – wurde mir schon von verschiedener Seite zugetragen. Sie spielte für die Wahl des Protagonisten aber keine Rolle.

Entscheidend war einerseits die Funktion des Briefträgers als Übermittler von Botschaften und andererseits als Person, die vielen Menschen natürlicherweise sehr nahe kommt, aber ohne sich ihnen aufzudrängen, ohne dass da Skepsis wäre, ohne dass da Vorbehalte wären.

Ich wollte einen Protagonisten, dem die Menschen ihre Sorgen erzählen. Einer, dem sie Dinge erzählen, die sie ihren Nachbarn, Ehemännern und Freundinnen nicht erzählen können oder wollen.

Stereotypisiert kämen für diese Rolle natürlich auch andere Berufe infrage: der (in der Popkultur überstrapazierte) Taxifahrer, die Friseurin, der Barkeeper, die Psychologin. Aber kein Beruf passte so gut wie der Briefträger, weil die dem Briefträger (oder der Briefträgerin) angehefteten Attribute wie Integrität, Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit so herrlich total sind. Kein Briefträger ist ein bisschen integer oder ein bisschen zuverlässig. Ich glaube, dieses Bild ist extrem tief in uns verankert. Das fand ich äusserst spannend, weil sich daraus ein grandioses Spannungspotenzial ergibt. Was, wenn der Briefträger diese totale Integrität nicht erreicht? Was, wenn er seine eigenen Regeln der Postzustellung aufstellt? Und was, wenn er es nicht aus schlechter, sondern mit durch und durch guter Absicht tut?

Ihr Briefträger lässt sich ziemlich tief in die Leben seiner Adressaten verwickeln. Auf eine gewisse Art und Weise nimmt er sich ein Stück Allmacht, um seine Welt ein bisschen besser zu machen. Eine Sehnsucht, die sich arg zu rächen droht. Soll man sich festen Ordnungen ergeben? All die „Braven“ bleiben in der Ordnung, weil Gesellschaft nur mit Ordnung funktioniert.

Ich sehe keinen Sinn darin, sich aus Prinzip gegen eine Ordnung aufzulehnen. Und ich sehe auch keinen Sinn darin, sich aus Prinzip einer festen Ordnung zu ergeben. Man mag Gesellschaften attestieren, dass sie nur mit und wegen der Ordnung funktionieren. Vielleicht ist das aber ein Trugschluss. Vielleicht funktioniert »Gesellschaft« nicht wegen der Ordnung, sondern durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, oder sogar mehr noch, die Überzeugung der Zusammengehörigkeit. Ich plädiere also nicht für mehr oder weniger Ordnungsergebenheit, sondern für mehr »wir« und weniger »ich«.

Ein Briefträger, der nur ein bisschen Kombinationsgabe besitzt, muss ziemlich viel über seine Kundschaft wissen. Mein Briefträger weiss, dass ich viel lese, dass ich Unsummen für Bücher ausgeben muss (was nicht stimmt), dass ich öfters Blumen verschenke, eine erwachsene Tochter habe, die zeichnet und vieles mehr. Und doch bewegt sich mein Briefträger in absoluter Diskretion. Nicht unbedingt eine Tugend der Gegenwart, oder?

Woher weiss Ihr Briefträger, dass Sie Blumen verschenken? Und woher wissen Sie, dass sich ihr Briefträger in absoluter Diskretion bewegt und nicht am Abend zu Tisch erzählt, dass er dem Herrn Soundso heute wieder zehn Kilo Bücher gebracht hat? Wir nehmen diese Diskretion an und ich glaube, wir tun das noch immer zurecht. Ich bin überzeugt, dass 99 % aller Briefträgerinnen und Briefträger absolut diskret und gewissenhaft und integer arbeiten. Daher würde ich bezweifeln, dass Diskretion heute rarer ist als früher oder dass sie im Umkehrschluss gar eine Tugend der Vergangenheit ist.

Der Briefträger leidet mit, interpretiert, was er sieht, liest und erlebt, manövriert sich in eine Sichtweise hinein, die ihn zum Handeln zwingt. So wie all jene, die vor ihren digitalen Fenstern und Türen sitzen und sich zum Handeln gezwungen fühlen. Der Briefträger greift in fremde Leben ein, glaubt, dass seine Interpretation Rechtfertigung ist. Ihr Roman als Metapher?

Mich faszinierte die Idee von Grenzüberschreitungen, die besten Absichten und besten Überzeugungen entspringen und dadurch eine Art Rechtfertigung erhalten. Der Briefträger will ja niemandem etwas Böses – ganz im Gegenteil! Das lässt sich durchaus auch als Metapher lesen. Nicht nur ins Digitale, aber auch. Die Überzeugung, dass die eigenen An- und Absichten gut und richtig und wahr sind und der Wunsch, dass andere die Welt ebenso sehen, ist sehr menschlich.

Das Problem ist aber natürlich, dass auch gut gemeinte Grenzüberschreitungen immer Grenzüberschreitungen bleiben.

Im Roman entwickelt sich dann aus solchen im Grunde harmlosen Grenzüberschreitungen eine kaum noch zu kontrollierende Eigendynamik. Das Spannende an dieser Dynamik ist, dass sie gerade dadurch aufrechterhalten wird, indem der Briefträger versucht, sie aufzuhalten. Als flicke er das Fass an einer Seite, nur dass es an zwei anderen Stellen Leck schlagen kann.

Schreiben Sie Briefe noch von Hand? Bedanken Sie sich beim Briefträger? Dass der Roman postgelb ist, ist mit Sicherheit kein Zufall. Sollte er nicht Pflichtlektüre werden in der Berufsschule zum Postlogistiker?

Ich lebe mit einer einzigen Ausnahme praktisch papierlos: Bücher. Ich habe bis heute kein einziges E-Book gelesen. Alles andere, Notizen, Briefe (Mails!), Zeitungen, Manuskripte, lese und schreibe ich wenn immer möglich digital. Ich bekomme übrigens auch höchst selten physische Post. Gerade diese Woche aber zum Beispiel die Jahresrechnung der REGA. Hat mich gewundert, dass die im Briefkasten und nicht in der Mailbox gelandet ist.

Hin und wieder überkommt mich aber ein nostalgisches Gefühl und ich nehme mir vor, mein Smartphone wegzuwerfen und nur noch via Festnetz und Briefkasten erreichbar zu sein. Oder mir vielleicht sogar einen Brieffreund zu suchen und dann komplett entschleunigt im Zweiwochenrhythmus mit ihm zu korrespondieren. Aber natürlich habe ich jetzt erstmal noch so einiges zu erledigen und verschiebe das deshalb auf später.

Wenn ich »meiner« Briefträgerin mal begegne, dann grüsse ich sie immer ganz freundlich. Wie gesagt hat sie aber meistens nichts für mich dabei. (Was ihr aber auch nichts auszumachen scheint). Vielleicht sollte ich ihr bei Gelegenheit ein Exemplar des Buches geben? Vielleicht kann sie dann ein gutes Wörtchen für mich einlegen, dass es in den Kanon der postgelben Literatur aufgenommen wird.

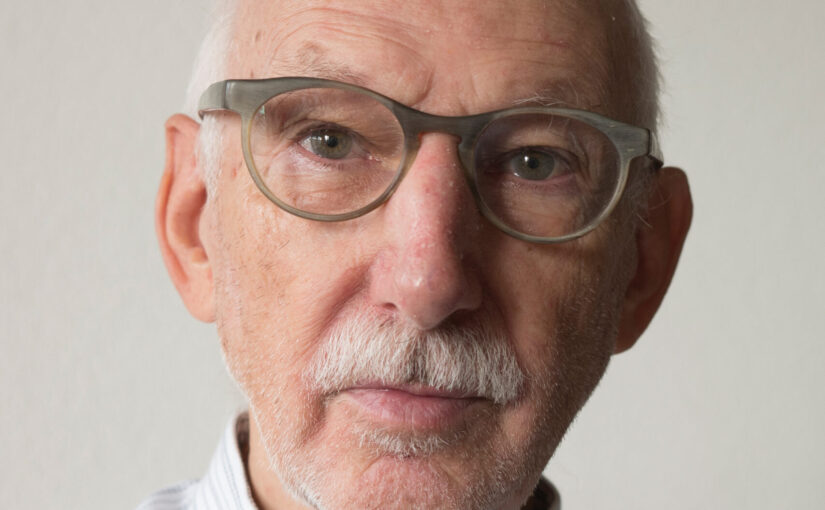

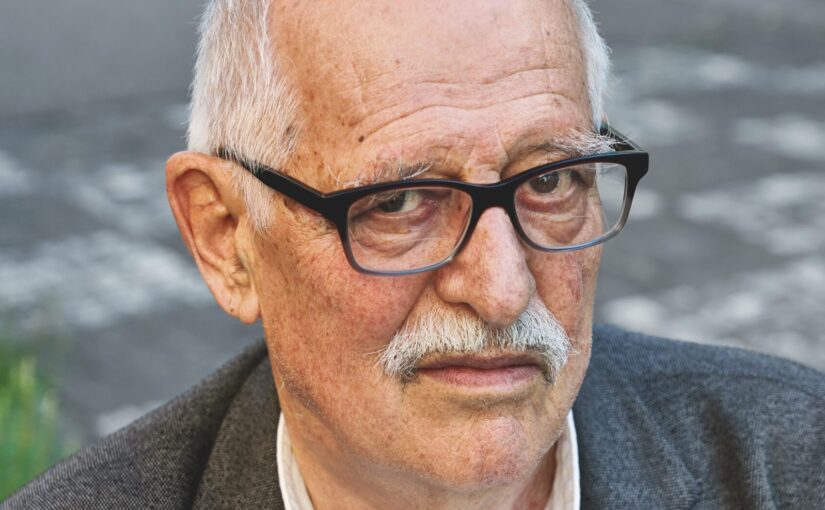

Thomas Pfenninger, geboren 1984, wuchs in Zürich auf und lebt heute in Bern. Neben seiner Tätigkeit als freischaffender Autor und Texter arbeitete er neben anderem als Mediensprecher oder Kommunikationsbeauftragter für verschiedene Unternehmen in Zürich, Berlin und Bern. 2017 veröffentlichte er im Eigenverlag den Gedichtband «Fragmente». 2018 beendete er die Arbeiten am Roman «Die Löffel-Monologe», welcher noch nicht veröffentlicht wurde. Der Roman «Gleich, später, morgen» ist sein Debüt.

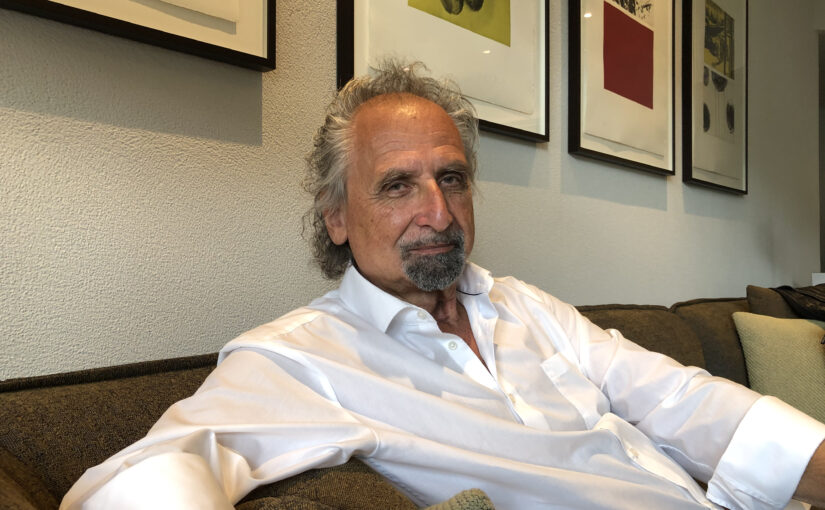

Beitragsbild © Thomas Pfenninger

Das war eine Mischung aus verschiedenen Inspirationen – oder Aromen, wie man im Fall der Soleier wohl sagen müsste. Zunächst wollte ich nach zwei historischen Romanen in der Gegenwart ankommen und dabei einen anderen, etwas groteskeren Tonfall finden. Dann beobachtete ich bei längeren Aufenthalten in Berlin das absurde Tempo, mit dem dort Moden und Trends wechseln – auch in der Gastronomie, deren Entwicklungen ich als neugieriger Dilettant verfolge. Und schliesslich fand ich das Thema gewissermassen vor der Haustür: Ich lebe in Dessau, die nächsten Braunkohle-Gruben und Baggerseen sind nicht weit entfernt, als Kind waren die vier Schornsteine des Kraftwerks Vockerode eine unübersehbare Landmarke für mich. Also ist „EI_LAND“ in gewisser Weise auch ein Heimatroman – ein Genre, das in der deutschsprachigen Gegenwarts-Literatur ja fröhliche Urständ feiert und dabei eine tiefe Sehnsucht nach Herkunft bedient. Dass ich die Geschichte dann in die Lausitz verlegt habe, liegt einerseits an der fortwährenden Präsenz des Tagebaus in dieser Landschaft und andererseits an meiner Liebe zur sorbischen Kultur, die trotz unmittelbarer Nähe so fern wirkt.

Das war eine Mischung aus verschiedenen Inspirationen – oder Aromen, wie man im Fall der Soleier wohl sagen müsste. Zunächst wollte ich nach zwei historischen Romanen in der Gegenwart ankommen und dabei einen anderen, etwas groteskeren Tonfall finden. Dann beobachtete ich bei längeren Aufenthalten in Berlin das absurde Tempo, mit dem dort Moden und Trends wechseln – auch in der Gastronomie, deren Entwicklungen ich als neugieriger Dilettant verfolge. Und schliesslich fand ich das Thema gewissermassen vor der Haustür: Ich lebe in Dessau, die nächsten Braunkohle-Gruben und Baggerseen sind nicht weit entfernt, als Kind waren die vier Schornsteine des Kraftwerks Vockerode eine unübersehbare Landmarke für mich. Also ist „EI_LAND“ in gewisser Weise auch ein Heimatroman – ein Genre, das in der deutschsprachigen Gegenwarts-Literatur ja fröhliche Urständ feiert und dabei eine tiefe Sehnsucht nach Herkunft bedient. Dass ich die Geschichte dann in die Lausitz verlegt habe, liegt einerseits an der fortwährenden Präsenz des Tagebaus in dieser Landschaft und andererseits an meiner Liebe zur sorbischen Kultur, die trotz unmittelbarer Nähe so fern wirkt.

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

Interview:

Interview: