«Die Eule über dem Rhein» vom Grossmeister Hansjörg Schneider ist ein liebender Blick auf die Stadt am Dreiländereck, ein Buch voller Erinnerungen, über das Schreiben, sein Wachsen, die grossen Lieben des Lebens, gegen das Vergessen, ohne Pathos aber mit den Augen eines Weisen.

Es gibt Autoren, an denen ich mich nicht „vorbeilesen“ kann, nur schon deshalb, weil sie mich schon ein ganzes Leseleben begleiten. Noch während meiner Ausbildung las ich Hansjörg Schneiders Roman „Lieber Leo“, von einem der auf sein scheinbar gescheitertes Leben zurückschaut, verwundet, weil ihn seine Liebe ohne Abschied verlässt. Es war der erste Schneider im Regal. Ein Paar Jahre später provozierte Hansjörg Schneiders Theaterstück „Sennentunschi“ nicht nur das brave Theaterpublikum, nach einer Fernsehproduktion auch unsere Familie, weil mein Vater darauf bestand, das Gerät abzuschalten, er dulde keine Pornografie im Wohnzimmer. Und als kurz vor der Jahrtausendwende „Das Wasserzeichen“ erschien, noch immer mein liebstes Schneiderbuch, weil es mich mit seiner Sprache und seiner Geschichte in ganz neue Sphären wegzog, wurde ich endgültig zu einem Schneiderer, schon lange vor all den Hunkelerkrimis, und erst recht bei deren Verfilmungen mit Matthias Gnädinger.

Mit „Die Eule über dem Rheinknie“ hat Hansjörg Schneider bei Diogenes kurze Prosa veröffentlicht, Kolumnen von 2015 bis 2017 und Betrachtungen über sein Leben. Auf dem Dach des Basler Münsters sitzt eine steinerne Eule. Sie blickt über den Rhein auf „die andere Seite“. Hansjörg Schneider, der mit seiner Familie früh nach Basel zog, blieb immer ein Aargauer, obwohl er längst ein Basler Urgestein ist. Wie die Eule blickt er in seinem Schreiben auch stets leicht erhöht „auf die andere Seite“, auf eine Schweiz, die ihm oftmals eng erscheint, sein Basel, vom Geldadel erdrückt, hinüber ins Elsass, in die Vogesen, wo er auch seinen Ermittler Hunkeler schickte, wenn ihm das Geschehen am Rheinknie auf die Pelle ging. „Die Eule über dem Rheinknie“ ist der Blick eines Mannes, der das Leben aus dem vergangenen Jahrtausend mit ins neue nimmt, von einem, der an den Gewohnheiten festhält, nicht aus dumpfem Trott, sondern weil ihm sein Tun, Denken und Handeln lieb geworden ist. Ein Schriftsteller, der noch immer von Hand schreibt, ein Heft nach dem andern füllt, mittlerweile mehrere hundert, einen Schatz, den er dem Schweizerischen Literaturinstitut übergab. Der sein Geschriebenes noch immer mit einer mechanischen Schreibmaschine abtippt und gleich korrigiert, kürzt oder ergänzt, dem das Tippen als körperliche Handlung ebenso wichtig ist, wie das Geräusch, auf das er nicht verzichten will.

Hansjörg Schneiders Blick schweift, manchmal ganz nah, wenn er von seinen Nachbarn erzählt, von den Alten in seinem Quartier, den Begegnungen im Supermarkt, wie sehr wir uns in unserem Hafen sicher fühlen, wie sehr wir uns an all die Annehmlichkeiten gewöhnt haben. Von seinen Spaziergängen in der Stadt, vorbei an den gestylten Joggern. Dann zurück in die Vergangenheit, in seine Kindheit und Jugend in Zofingen, über den Schmerz, mit seinen Krimis nie an die Solothurner Literaturtage eingeladen worden zu sein, über seine Zeit in Paris als bettelarmer Niemand. Über seine Schriftstellerkollegen Guido Bachmann, Dieter Fringeli, Christoph Mangold und Werner Schmidli, mit ihm ein Basler Pentagon, von denen alle bis auf ihn gestorben sind, die man mehr und mehr vergisst.

Hansjörg Schneider schreibt mit seinem ganz eigenen Witz und Schalk, nicht ohne Kopfschütteln über sich selbst. Er schreibt von einem Mann, der sein Leben und Tun liebt, der mit seinem Schreiben seine zweite grosse Liebe gefunden hat. Der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er Schwätzer mit Namen nennt und sich zuweilen Schmerz darüber einschleicht, was alles unwiederbringlich verloren geht. Aber das darf ein Mann von 83 Jahren, dessen Blick fast immer ein liebender und freundlicher ist.

Warum nicht mit der Eule über dem Rhein in den schneider’schen Kosmos einsteigen!

Interview

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

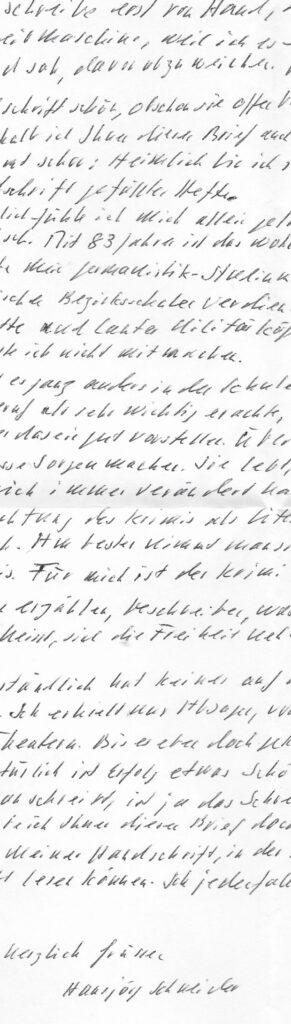

Ich schreibe erst von Hand, dann in die Schreibmaschine, weil ich es so gelernt habe und nie einen Grund sah, davon abzuweichen. Ausserdem finde ich meine Handschrift schön, obschon sie offenbar schwer zu entziffern ist. Aber es stimmt schon: Heimlich bin ich stolz auf meine handschriftlich gefüllten Hefte.

Ihr Buch ist eine Liebeserklärung an Ihre Mutter, Ihre Kindheit, den Blick in die Weite, die Stadt Paris und viele Freunde, die nicht mehr sind, darunter auch Werner Schmidli, einen Schriftsteller, von dem ich wie von Ihnen alles gelesen habe, der mir lieb ist, auch wenn er mich einst mit meinem Bücherstapel in Händen zum Signieren ganz an den Schluss der Warteschlange schickte. Fühlen Sie sich manchmal alleine gelassen?

Natürlich finde ich mich alleine gelassen, natürlich sitze ich allein am Tisch. Mit 83 Jahren ist das wohl normal.

Sie arbeiteten wie Peter Bichsel vor mehr als einem halben Jahrhundert als Lehrer. Ich bin es in meinem Brotberuf noch immer, schon 37 Jahre lang. Manchmal leide ich etwas unter dem Sisiphos-Effekt, an den immer gleichen Problemen, die man den Berg hinauf schiebt und rollt. Obwohl ich ein grosser Leser bin und mir das freie Schreiben in der Schule ganz zentral erscheint – nicht bloss Sprachübungen – entmutigt mich die Entfremdung von der Sprache manchmal, die Verflachung und Verarmung. Muss man Angst um die Sprache haben? Wird echte Auseinandersetzung mit Sprache immer seltener, einsamer?

Ich habe mein Germanistikstudium mit Stellvertretungen an aargauischen Bezirksschulen verdient, mit weissem Hemd und Krawatte und lauter Militärköpfen im Lehrerzimmer. Da wollte ich nicht mitmachen.

Heute ist es ganz anders in den Schulen, viel lockerer. Da ich den Lehrerberuf als sehr wichtig erachte, könnte ich mir heute ein Lehrerdasein gut vorstellen. Über die Sprache würde ich mir keine grossen Sorgen machen. Sie lebt, sie verändert sich, wie sie sich immer verändert hat.

Warum zählen Krimis mit einem literarischen Anspruch, so wie Ihre Hunkeler-Krimis noch immer zu minderwertiger Literatur? Zumindest im deutschsprachigen Raum, ganz im Gegensatz zu den „Angelsachsen“?

Die Verachtung des Krimis als Literaturgattung ist völlig idiotisch. Am besten nimmt man sie einfach nicht zur Kenntnis. Für mich ist der Krimi eine wunderbare Gattung. Man kann erzählen, beschreiben, was und wie man will. Schreiben heisst, sich die Freiheit nehmen, die man sich nehmen will.

Sie sind 83. Ihr Werk ist umfangreich, vielfältig und gross. Bald werde ich vor einer Gruppe „Studierender“ stehen und ihnen von der aktuellen CH-Literaturszene erzählen. Lauter Menschen, die davon träumen, dereinst ein Buch mit ihrem Namen in Buchhandlungen zu finden. Was würden Sie den mehr oder minder jungen Hoffenden raten, waren Sie doch auch einmal einer, auf den niemand gewartet hatte.

Selbstverständlich hat keiner auf mich gewartet, als ich jung war. Ich erhielt nur Absagen, von Zeitungen und Verlagen, auch von Theatern. Bis es eben doch geklappt hat, mit viel Glück. Natürlich ist Erfolg etwas Schönes. Aber der Grund, warum man schreibt, ist ja das Schreiben selber.

Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete als Lehrer und als Journalist. Mit seinen Theaterstücken, darunter „Sennentuntschi“ und „Der liebe Augustin“, war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine „Hunkeler“-Krimis, verfilmt mit Matthias Gnädinger, führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel.

Beitragsbild © Philipp Keel