Anna Galkina schreibt auch in ihrem zweiten Roman von der zur jungen Frau gewordenen Nastja. Einer Frau, die man bei der Ausreise von Lettland nach Deutschland nicht fragte, wo und wie sie ihre Zukunft beginnen möchte. Einer nach Leben und Ankunft dürstenden jungen Frau, der es im Land des Überflusses alles andere als leicht gemacht wird, sich wenigstens in den Menschen heimisch zu fühlen. Einem Leben, das immer wieder zu brechen droht, es aber nie tut, weil immer Kraft übrig bleibt, sich neu aufzurichten.

Nastja kommt Anfang der Neunziger als Kontingentflüchling mit ihrer Familie von Lettland nach Deutschland. Weil Nastjas Familie jüdisch ist und eine Einreise nach Deutschland im Rahmen der «Politik der Wiedergutmachung» leicht genug, verabschiedet sich die Familie aus einem unabhängig gewordenen Lettland, das alle russisch stämmigen Bürger zum kollektiven Feindbild erklärte.

«Wenn die Welt einem plötzlich fremd vorkommt, dann erkennt man alles andere auch nicht mehr wieder.»

In Deutschland angekommen, erwartet sie niemand. Man wird von einer gelangweilten Lagerleitung in ein verdrecktes Lagerzimmer mit Etagenbetten gesteckt, in Zimmer, die von allen möglichen und unmöglichen Gästen bewohnt werden. Es beginnt das lange Warten, das Anstehen bei Ämtern, der Spiessrutenlauf, das Ausgesetzt-sein.

«Ich bin LOS! StaatenLOS, arbeitsLOS, obdachLOS, sprachLOS!»

Man ist gezwungen, sich mit allerlei anderen Einwanderern mehr oder weniger zu arrangieren, auf engstem Raum, in einer Gemeinschaftsküche, Wand an Wand, immer in der Hoffnung, irgendwann einen unbegrenzten Aufenthalt zu erwirken, eine eigene Wohnung zu bekommen, permanent ernüchtert, weil von dem, was man sich erhofft oder einem in Aussicht gestellt wird, nicht viel oder gar nichts bleibt.

Aber Nastja lässt sich nicht entmutigen, schöpft Kraft, wo andere längst resignieren. Selbst in der Einsicht,  dass sie letztlich nur auf sich selbst bauen kann. Da hilft niemand, weder der Stiefvater, der an fünf Tagen der Musterflüchtling ist und an den Wochenenden im Alkohol ertrinkt, noch die Mutter, die sich an ihren Traum klammert, dass Kultur die Völker verbinde. Weder die Grossmutter, die schwerhörig auf einem Stuhl das Geschehen auf dem Hof verfolgt, noch Grischa, der angebliche Arzt und Lagermitbewohner, der Teppiche sammelt und in der Gemeinschaftsküche Monologe über Weltreligionen und Ernährungswissenschaft hält und eigentlich bloss auf Nastja hofft. Dort in der Gemeinschaftsküche brodeln, dampfen und kochen nicht nur Pfannen und Töpfe. Nicht einmal von ihrem einzigen wirklichen Freund Max, mit dem sie zuerst das Lager, dann auch die Stadt erobert, irgendwann den Zwischenraum zwischen ihnen und später sogar die Liebe, erfährt sie Beständigkeit, das, was Freundschaft oder Liebe ausmachen könnte.

dass sie letztlich nur auf sich selbst bauen kann. Da hilft niemand, weder der Stiefvater, der an fünf Tagen der Musterflüchtling ist und an den Wochenenden im Alkohol ertrinkt, noch die Mutter, die sich an ihren Traum klammert, dass Kultur die Völker verbinde. Weder die Grossmutter, die schwerhörig auf einem Stuhl das Geschehen auf dem Hof verfolgt, noch Grischa, der angebliche Arzt und Lagermitbewohner, der Teppiche sammelt und in der Gemeinschaftsküche Monologe über Weltreligionen und Ernährungswissenschaft hält und eigentlich bloss auf Nastja hofft. Dort in der Gemeinschaftsküche brodeln, dampfen und kochen nicht nur Pfannen und Töpfe. Nicht einmal von ihrem einzigen wirklichen Freund Max, mit dem sie zuerst das Lager, dann auch die Stadt erobert, irgendwann den Zwischenraum zwischen ihnen und später sogar die Liebe, erfährt sie Beständigkeit, das, was Freundschaft oder Liebe ausmachen könnte.

«Es gibt kein Entkommen, und verstecken kann ich mich auch nirgendwo. Gefangen. Ausgeliefert. Nackt.»

Der Ort, der das Ziel einer Flüchlingsfamilie war, wird selbst nach Jahren immer fremder. Hass steigt auf. Nicht nur dort, wo er Nastja in Ämtern oder bei Gelegenheitsjobs begegnet, sondern auch bei ihr selbst. Ein Hass, der sich einfrisst.

Die Flüchtlinge warten, stehen und schauen. Oder sie gehen in die Offensive, bemühen sich mit den entsprechenden Bescheinigungen um Arbeit, bei der ihnen unverblümt klar gemacht wird, was sie immer bleiben werden in einer Welt, die diametral von der entfernt scheint, in der ich auf meinem Sofa zuhause liegend den Roman lese.

«Ich will nach Hause, aber ich habe kein Zuhause mehr. Es scheint, als wäre das Dach undicht. Oder sind das etwa Tränen?»

Anna Galkina verfällt weder der Anklage noch dem Klischee. Ihr Erzählen ist erfrischend und direkt, durchdrungen von ungeheurer Kraft und nie versiegendem Humor. Kein Selbstmitleid, keine Erklärungsversuche. Anna Galkina erzählt von einer jungen Frau, die sich nich ergibt, nicht aufgibt. Über die Ernüchterung, das übermässige Erwähne aus Träumen. Sie erzählt auch von der Willkür der Ämter, der Kalte des Wartens und der Unmöglichkeit, sein Leben wirklich in eigene Hände zu nehmen. Von der Konfrontation zu Zeiten Helmut Kohls mit dem blanken Hass, dümmlichem Volksbewusstsein und der Angst, irgendwer schneide jenes Stück Glück kleiner, auf das man ein Recht zu haben scheint.

Anna Galkina, geboren und aufgewachsen in Moskau, kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland. Sie lebt als freie Schriftstellerin und Künstlerin in Bonn.

2016 erschien ihr Debütroman «Das kalte Licht der fernen Sterne«» in der FVA, 2017 folgte ihr zweiter Roman «Das neue Leben».

Anna Galkina, geboren und aufgewachsen in Moskau, kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland. Sie lebt als freie Schriftstellerin und Künstlerin in Bonn.

2016 erschien ihr Debütroman «Das kalte Licht der fernen Sterne«» in der FVA, 2017 folgte ihr zweiter Roman «Das neue Leben».

Kurzrezension von «Das kalte Licht der fernen Sterne» auf literaturblatt.ch

Titelfoto: Sandra Kottonau

werden wollen, verstanden, weit über das hinaus, was ein paar Zahlen und mehr oder minder weise Worte erklären wollen.

werden wollen, verstanden, weit über das hinaus, was ein paar Zahlen und mehr oder minder weise Worte erklären wollen. Robert Seethaler, geboren 1966 in Wien, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane «Der Trafikant» (2012) und «Ein Ganzes Leben» (2014) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien und Berlin.

Robert Seethaler, geboren 1966 in Wien, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane «Der Trafikant» (2012) und «Ein Ganzes Leben» (2014) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien und Berlin.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt.

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt.

Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen.

Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen. Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.

Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.

Erst als es grösser wird, schleicht es sich aus der Wohnung, nachts im Dunkeln, zählt Schritte überall, vermisst die Welt mit Schritten, vom Keller bis unters Dach, schleicht sich in Nachbarwohnungen, hortet liegengelassene Schlüssel, bleibt bewegungslos verborgen, wenn sich jemand bemerkbar macht. Selbst abends, wenn die Eltern zuhause sind, und der Patrone zu Besuch kommt, versteckt sich das Eidechsenkind unter der Kredenz, darauf bedacht, keine Spuren in der Wohnung zu hinterlassen.

Erst als es grösser wird, schleicht es sich aus der Wohnung, nachts im Dunkeln, zählt Schritte überall, vermisst die Welt mit Schritten, vom Keller bis unters Dach, schleicht sich in Nachbarwohnungen, hortet liegengelassene Schlüssel, bleibt bewegungslos verborgen, wenn sich jemand bemerkbar macht. Selbst abends, wenn die Eltern zuhause sind, und der Patrone zu Besuch kommt, versteckt sich das Eidechsenkind unter der Kredenz, darauf bedacht, keine Spuren in der Wohnung zu hinterlassen. Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. «Das Eidechsenkind» ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. «Das Eidechsenkind» ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.

Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt. Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter.

allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter. Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

dem anderen bleiben wird, wenn sein Bruder Carl die Villa übernehmen wird. Olof nimmt die Dinge in die Hand, auch im übertragenen Sinn. Dinge, die einst in anderen Händen unentbehrlich waren und nun, in einem anderen Leben, unter anderen Umständen, dem Nachfolgenden mehr als entbehrlich werden; Überbleibsel, Müll, Ballast, der unweigerlich in einer Grube landet.

dem anderen bleiben wird, wenn sein Bruder Carl die Villa übernehmen wird. Olof nimmt die Dinge in die Hand, auch im übertragenen Sinn. Dinge, die einst in anderen Händen unentbehrlich waren und nun, in einem anderen Leben, unter anderen Umständen, dem Nachfolgenden mehr als entbehrlich werden; Überbleibsel, Müll, Ballast, der unweigerlich in einer Grube landet. Johan Bargum, geboren 1943 in Helsinki, gilt als einer der prominentesten finnlandschwedischen Autoren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele und zahlreiche Theaterstücke, welche weltweit aufgeführt werden. Sein schriftstellerisches Werk wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Johan Bargum lebt in Espoo. Der Übersetzer Karl-Ludwig Wetzig, Jahrgang 1956, war Lektor an der Universität Reykjavík und arbeitet heute als Autor und Übersetzer aus den nordischen Sprachen. Er hat u. a. Jón Kalman Stefánsson, Gunnar Gunnarsson und Hallgrimur Helgason ins Deutsche übertragen. Karl-Ludwig Wetzig lebt in Den Haag.

Johan Bargum, geboren 1943 in Helsinki, gilt als einer der prominentesten finnlandschwedischen Autoren. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele und zahlreiche Theaterstücke, welche weltweit aufgeführt werden. Sein schriftstellerisches Werk wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Johan Bargum lebt in Espoo. Der Übersetzer Karl-Ludwig Wetzig, Jahrgang 1956, war Lektor an der Universität Reykjavík und arbeitet heute als Autor und Übersetzer aus den nordischen Sprachen. Er hat u. a. Jón Kalman Stefánsson, Gunnar Gunnarsson und Hallgrimur Helgason ins Deutsche übertragen. Karl-Ludwig Wetzig lebt in Den Haag.

Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet.

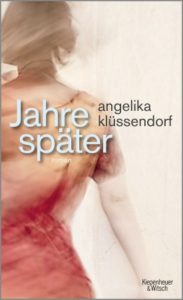

Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet. Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!

Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!

Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut.

Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut. Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.