Es wäre alles da für ein perfektes Familienidyll; Chris arbeitet zuhause, Antonia bald schwanger, Timon ein hübsches, gesundes Kind. Aber Idyllen existieren nicht. Chris setzt sich ab, zuerst phasenweise, dann endgültig. Antonia fühlt sich allein gelassen, einsam, überfordert. Timon und Antonia, ein Doppelgestirn, ein Doppelplanet, durch Familienbande aneinander gekoppelt, durch wachsende Zentrifugalkraft auf Konfrontation mit all jenen Gestirnen, die sich auf ewig gleichen Bahnen befinden.

Es wäre alles da für ein perfektes Familienidyll; Chris arbeitet zuhause, Antonia bald schwanger, Timon ein hübsches, gesundes Kind. Aber Idyllen existieren nicht. Chris setzt sich ab, zuerst phasenweise, dann endgültig. Antonia fühlt sich allein gelassen, einsam, überfordert. Timon und Antonia, ein Doppelgestirn, ein Doppelplanet, durch Familienbande aneinander gekoppelt, durch wachsende Zentrifugalkraft auf Konfrontation mit all jenen Gestirnen, die sich auf ewig gleichen Bahnen befinden.

„Balg“ ist ein Schimpfwort. Abgezogenes Fell, ein freches Kind. Aber wer ist schon der, der er sein könnte. Timon ist genauso das Resultat von vielem, wie seine Mutter Antonia, wie seine Grossmutter Lydia. Da war ein kleines Kind, das durch Mark und Bein schrie. Ein kleiner Junge, der biss und schlug. Ein Schuljunge, mit dem keine Lehrkraft klarkommen wollte oder konnte. Timon, zuerst von seiner Mutter eingesperrt, damit diese Luft bekommt, dann ausgesperrt, weil die Mutter keine Luft mehr bekommt, wird zum Kometen, der sich auf unberechenbarer Bahn mit langem Schweif durch ein verkorkstes Leben bahnt.

Irgendwann lernt Antonia einen neuen Mann kennen, einen, der mit ihr zusammenleben will, aber nicht mit dem unberechenbaren Balg, mit Timon, der sich allen und allem entzieht. Aber statt ihren Sohn mitzunehmen, botet Antonio, der neue Mann, ihn aus, nimmt ihm das Wenige, das Timon von seinem Vater, den er manchmal am Wochenende sieht und auch längst in einer neuen Familie lebt, geschenkt bekommt. Antonia weiss oft nicht, wie ihr geschieht, ist genauso Opfer ihrer Reflexe und Reaktionen wie ihr ausser Rand und Band geratener Sohn.

Im gleichen Dorf lebt Valentin der Postbote. Vor Jahren war er der Dorflehrer, irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

Timon entgleitet. Allen. Selbst Valentin, der ihn im Garten, bei seinen Tieren oder auch an seinem Tisch gewähren lässt, der ihm den einzigen Ort gibt, an dem er sich nicht in die Enge getrieben fühlt, ist von den verqueren Wahrnehmungen einer Dorfgemeinschaft nicht gefeit. Einmal ins schlechte Licht getaucht – immer empfänglich wie elektromagnetisch aufgeladenes Textil.

Alle sind sie einsam. Alle irgendwie verloren, eingeschlossen, ausgeschlossen.

Eine der vielen Qualitäten des Romans ist Tabea Steiners Zurückhaltung, bei aller Katastrophe das Maximum nicht ausgeschöpft zu haben. Es geht der Autorin weder um die Katastrophe, noch um ein Soziogramm eines vermeintlichen Dorfidylls. Tabea Steiner begleitet mit überzeugendem Feingefühl, erzählt die Geschichte aus mehrfacher Perspektive, stülpt das Innere ihrer Protagonisten nicht gegen Aussen. Sie alle sind Opfer ihrer Geschichte. Eine andere Qualität dieses Romans sind all die Halbschatten, die nicht ausgeleuchtet sind, das bloss Angedeutete, das dem Leser überlassen ist, das aber gleichsam mitschwingt und dem Buch, dem Erzählten Raum gibt. Und nicht zuletzt ist es die unaufgeregte, sorgfältige Art des Erzählens, einer Sprache, die sich nicht nur inhaltlich behutsam nähert, sondern in ihrem Ausdruck.

Ein Interview mit Tabea Steiner:

Du engagierst dich seit Jahren für die Literatur, sei es als Leiterin des Literaturfestivals in Thun, als Moderatorin in Bern, Thun und St. Gallen, als Literaturvermittlerin im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun dein erster Roman, dein Debüt bei einem Verlag, der es in den letzten Jahren formidabel schaffte, sich mit CH-Spitzentiteln zu empfehlen. Ist es ein Ankommen, ein Beweis oder Resultat übermässiger Anstrengung?

Es fühlt sich für mich am ehesten nach Ankommen an. Auf jeden Fall ist es ja so, dass ich mich schon immer nicht „nur“ mit Texten anderer befasst habe, sondern auch selber geschrieben habe. Damit jetzt rauszugehen und der Öffentlichkeit diese andere Rolle gewissermassen zu präsentieren, heisst natürlich auch, dass ich mich nicht mehr hinter den Büchern anderer „verstecken“ kann, von denen ich weiss, dass sie gut sind.

„Balg“ ist ein sehr intimer Roman, dessen Konstruktion sich scheinbar weit weg von deiner eigenen Biographie ansiedelt, ausser vielleicht, dass sich die Geschichte irgendwo in der Ostschweiz, in einem Dorf unweit des Bodensees verorten lässt. Was dir ausgezeichnet gelang, ist aber genau jene unmittelbare Intimität, die das Buch, dein Roman, dein Debüt so sehr überzeugen lässt. Eine Nähe, die nie entblössend wirkt. Wie sehr musstest du dich darum bemühen?

Ich habe eine lange Zeit mit diesen Figuren verbracht, sie, als sie da waren, genau studiert, nachgedacht, wie sie sind, was sie denken, sagen und wie sie handeln und warum. Sie sind mir auch sehr nahe gegangen, und es war mir gleichzeitig wichtig, selber auch immer ein wenig Verständnis für sie aufzubringen. Und das war zuweilen durchaus sehr anstrengend.

Alle Protagonisten in deinem Roman sind Verlorene? Wie sehr liegt in einer Zeit der totalen Vernetzung genau in diesem Gefühl eine der Untiefen unserer Gesellschaft?

Sind sie Verlorene? Ich denke eher, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen keinen oder nur einen unzulänglichen Zugang zu ihrer Sprache haben, und deswegen auch nicht imstand sind, die anderen zu verstehen.

Auf jeden Fall schaffen sie es nicht, eine gemeinsame Sprache für ein Problem zu finden, das sie alle betrifft. Sie sehen es zwar alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, sind aber nicht imstande, darüber auch nur einen sprachlichen Konsens zu finden. Und hier setzt etwas für mich sehr Wichtiges ein: dass nämlich die Sprache politisch ist, weil wir uns darüber einigen müssen, was sie bedeutet. Es ist schwierig, sich zu unterhalten, wenn man keine gemeinsame Sprache hat – und ich glaube, dass man die Folgen davon auf Social Media, aber mehr und mehr auch im Alltag, beobachten kann, wenn Sprache in einer zunehmend verletzenden Art und Weise verwendet wird, ohne sich darum zu kümmern, dass die Sprache eben allen gehört. Niemand hat sie für sich allein, und das wäre gut so, wenn.

Gegen Schluss deines Romans lässt du Lydia, die Mutter Antonias sagen, die vieles spürt, was sie sich nicht zu sagen traut: „Man muss eben mit den Leuten reden, nicht immer nur über sie.“ Dieser Satz ist eines der Themen, die sich durch dein Buch ziehen. Und trotzdem bleibt die Einsicht, dass nicht über alles geredet werden kann. Wo liegt die Grenze zwischen befreiendem Reden und zerfleischendem Zerreden?

Das ist eine sehr schwierige Frage, aber nicht nur literarisch. Jeder Mensch geht wieder ganz anders um mit Dingen, manche wollen darüber reden, andere wieder können nicht. Ich glaube nicht, dass ich diese Frage je wirklich werde beantworten können, wünsche mir aber, dass mehr darüber nachgedacht und gesprochen und geschrieben wird.

In deinem Roman steckt ein ungeheures Potenzial an Katastrophen. Einige hast du geschehen lassen, vielem bist du mit Absicht ausgewichen, hast der Versuchung von allzu beabsichtigter Plottverdichtung widerstanden. So wie das Leben nur in Ausnahmefällen das Maximum an Katastrophe zulässt. Zum Glück. Wie sehr musstet du gegen Versuchung ankämpfen?

Ich musste, wie oben angedeutet, eher gegen die Versuchung kämpfen, den Figuren doch das eine und andere zu ersparen, sie freundlicher erscheinen zu lassen, sympathischer. Aber dann wäre es eine andere Geschichte geworden, und so bin ich streng mit mir und manchmal ein bisschen hart zu den Figuren gewesen.

Ein beeindruckendes Debüt von einer Autorin, von der ich nichts anderes erwartet hätte!

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Am 24. Oktober moderiere ich im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben TG ein Lesung zusammen mit Tabea Steiner.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt. Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt.

Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt. Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.

Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.

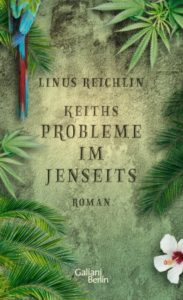

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren.

kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren. Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

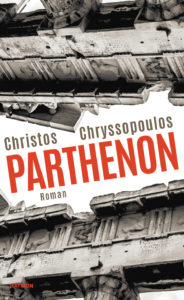

Christos Chryssopoulos stellt die Frage, ob Griechenland noch Griechenland wäre, würde man es von den marmornen Zeugen aus der Vergangenheit «befreien». Was ist Griechenland ohne seine Geschichte, ohne den Tourismus, der den antiken Mauern nachsteigt, ohne das Bewusstsein, der Nabel einer Hochkultur zu sein.

Christos Chryssopoulos stellt die Frage, ob Griechenland noch Griechenland wäre, würde man es von den marmornen Zeugen aus der Vergangenheit «befreien». Was ist Griechenland ohne seine Geschichte, ohne den Tourismus, der den antiken Mauern nachsteigt, ohne das Bewusstsein, der Nabel einer Hochkultur zu sein. Dass Griechenland mittlerweile nicht nur geistig und ideologisch angezählt ist, sondern auch wirtschaftlich und sozial, gibt dem schlanken Roman mehr als nur eine aktuelle Komponente. «Ich hatte nicht vor, Böses zu tun. Ich wollte nicht zerstören», beschwört der Festgenommene in seiner Zelle. «Es verlangte mich nur danach, uns von dem zu befreien, was als unübertroffen vollkommen angesehen wurde. Ich empfand mich selbst als jemanden, der ein Geschenk anbietet, einen Ausweg, eine Herausforderung.» Am Morgen nach den Explosionen lichten sich Staub und Rauch und statt der ewigen Silhouette tut sich der Himmel auf. Was er tat, war kein Affekt, keine Reaktion, sondern ein Befreiungsschlag, der eine Stadt, ein Land, ein Volk aus dem Würgegriff von Tradition, Geschichte und Mythos befreien soll.

Dass Griechenland mittlerweile nicht nur geistig und ideologisch angezählt ist, sondern auch wirtschaftlich und sozial, gibt dem schlanken Roman mehr als nur eine aktuelle Komponente. «Ich hatte nicht vor, Böses zu tun. Ich wollte nicht zerstören», beschwört der Festgenommene in seiner Zelle. «Es verlangte mich nur danach, uns von dem zu befreien, was als unübertroffen vollkommen angesehen wurde. Ich empfand mich selbst als jemanden, der ein Geschenk anbietet, einen Ausweg, eine Herausforderung.» Am Morgen nach den Explosionen lichten sich Staub und Rauch und statt der ewigen Silhouette tut sich der Himmel auf. Was er tat, war kein Affekt, keine Reaktion, sondern ein Befreiungsschlag, der eine Stadt, ein Land, ein Volk aus dem Würgegriff von Tradition, Geschichte und Mythos befreien soll. Christos Chryssopoulos erlebt die schwierigen Verhältnisse in Griechenland hautnah und sieht es als Pflicht, in seinen Büchern Stellung zu beziehen. Der 1968 in Athen geborene Schriftsteller, Übersetzer und Fotograf studierte Wirtschaftswissenschaften und Psychologie. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. verlieh ihm die Französische Republik 2015 den Titel des Ritters der Wissenschaften und Künste. Christos Chryssopoulos ist Mitglied des Europäischen Kulturparlaments und schreibt regelmäßig für die nationale und internationale Presse. Seine Bücher werden weltweit übersetzt.

Christos Chryssopoulos erlebt die schwierigen Verhältnisse in Griechenland hautnah und sieht es als Pflicht, in seinen Büchern Stellung zu beziehen. Der 1968 in Athen geborene Schriftsteller, Übersetzer und Fotograf studierte Wirtschaftswissenschaften und Psychologie. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. verlieh ihm die Französische Republik 2015 den Titel des Ritters der Wissenschaften und Künste. Christos Chryssopoulos ist Mitglied des Europäischen Kulturparlaments und schreibt regelmäßig für die nationale und internationale Presse. Seine Bücher werden weltweit übersetzt.